环境丰容对早期发育阶段许氏平鲉趋礁行为的影响

2018-12-20张宗航董建宇张雪梅张秀梅

张宗航,董建宇,张雪梅,张秀梅,,*

1 中国海洋大学海水养殖教育部重点实验室,青岛 266003 2 青岛海洋科学与技术国家实验室,海洋渔业科学与食物产出过程功能实验室,青岛 266072

趋礁行为是指鱼类趋近礁体栖息的行为倾向,是其趋礁性强弱的外在反映,对于满足趋礁性鱼类在生长、发育、繁殖过程中的捕食、避敌、竞争等需求具有重要意义,在一定程度上决定了其能否适应野外复杂的生境,更好地存活和生长[1]。近年来,在特定海域投放人工鱼礁以恢复和养护渔业资源已在国内外进行了大量实践[2],但与此相关的研究报道多集中在礁区流场效应[3]、生物多样性[4-5]和资源养护效果评价[6-7]等方面,对于鱼类趋礁行为的研究相对较少。通过行为驯化措施强化增殖放流鱼类的趋礁行为,提高其在野外的存活率,一直是海洋牧场建设过程中的关键环节。研究表明,环境丰容会对鱼类的行为、生理和生长产生诸多影响,能够增强其隐蔽、竞争、捕食能力,可能提高放流鱼类在野外的存活率[8-12]。Naslund和Johnsson认为,环境丰容是指有意识的增加(养殖)水体环境复杂程度,以减少鱼类的不适应行为或异常特征,从而实现提高增养殖鱼类福利之目的[13]。近年来,国外针对环境丰容对鱼类行为、生理的影响开展了较为系统的研究,而国内在该领域的研究报道极少。

许氏平鲉(Sebastesschlegelii),又名黑头、黑鲪,隶属于鲉形目(Scorpaeniformes)、鲉科(Scorpaenidae)、平鲉属(Sebastes),广泛分布于渤黄海、东海,具趋礁性,喜栖于岩礁底质海域[14-15]。近年来由于过度捕捞、生态破坏等原因,其野生资源量严重衰退,作为北方沿海地区重要的增殖放流鱼种,如何通过一定的行为驯化措施增强人工培育苗种的趋礁行为,提高放流存活率,并根据鱼类行为特性设计合适的鱼礁,以提升礁体对放流鱼类的诱集效果和庇护效应,是目前亟需解决的关键问题。本研究通过室内行为观察实验,比较了不同环境丰容水平下培育的许氏平鲉仔、稚、幼鱼的趋礁行为反应,分析了不同结构模型礁对早期发育阶段许氏平鲉的诱集效果,初步探究了环境丰容对早期发育阶段许氏平鲉趋礁行为的影响,以期通过环境丰容等行为驯化手段,提高增殖放流鱼类的存活率,为人工鱼礁的选型、设计等提供参考。

1 材料与方法

1.1 实验材料与养殖条件

选取捕于青岛海域的适龄怀仔雌鱼,于青岛金沙滩水产有限公司育苗车间的室内育苗池(3.9 m×3 m×1.3 m,长×宽×深)中自然产仔,在亲鱼产仔原池培育仔鱼至23日龄。然后于育苗池中设置9个网箱(0.9 m×0.9 m×0.9 m),随机选取大小一致、活力较好的23日龄仔鱼各1500尾布放于每个网箱中开展养殖实验,至70日龄实验结束。养殖实验设置3个处理(空白对照组C,低水平环境丰容组EL,高水平环境丰容组EH),每个处理3个重复。实验所用海水为砂滤海水,育苗池内水位保持0.8 m。采用流水培育,日换水量100%—300%。实验期间24 h充气,仅在吸底前停气0.5 h,投饵时不充气。为减少对实验鱼的干扰,每2—3 d吸底一次,每3—5 d清理一次网箱和环境丰容用构造物。实验期间(6—7月)育苗池内水温随自然海水温度由(19.1±0.1)℃逐渐升高至(23.3±0.1)℃。鱼苗饵料系列为裂壶藻强化的卤虫无节幼体和粒径逐渐增大的配合饲料(鱼宝牌,日本林兼产业株式会社),每天投饵2—4次,饱食投喂,且保证每个网箱投喂量一致。

参照刘立明等[16]、郭浩宇等[17]的方法,对许氏平鲉仔、稚、幼鱼阶段进行划分:从鱼苗产出至背鳍、尾鳍等运动器官基本形成为仔鱼期(约0—25日龄);奇鳍发育完全至全身披满鳞片为稚鱼期(约26—55日龄);幼鱼期则基本具备成鱼外部形态与生态习性(约56日龄以后至成鱼)。根据许氏平鲉发育时序,分别从各网箱随机选取数尾23日龄仔鱼(全长(0.979±0.008) cm;体重(12.57±0.35) mg)、48日龄稚鱼(全长(1.590±0.012) cm;体重(61.21±1.40) mg)和70日龄幼鱼(全长(4.260±0.094) cm;体重(1.36±0.08) g)开展趋礁行为实验(详见1.4)。

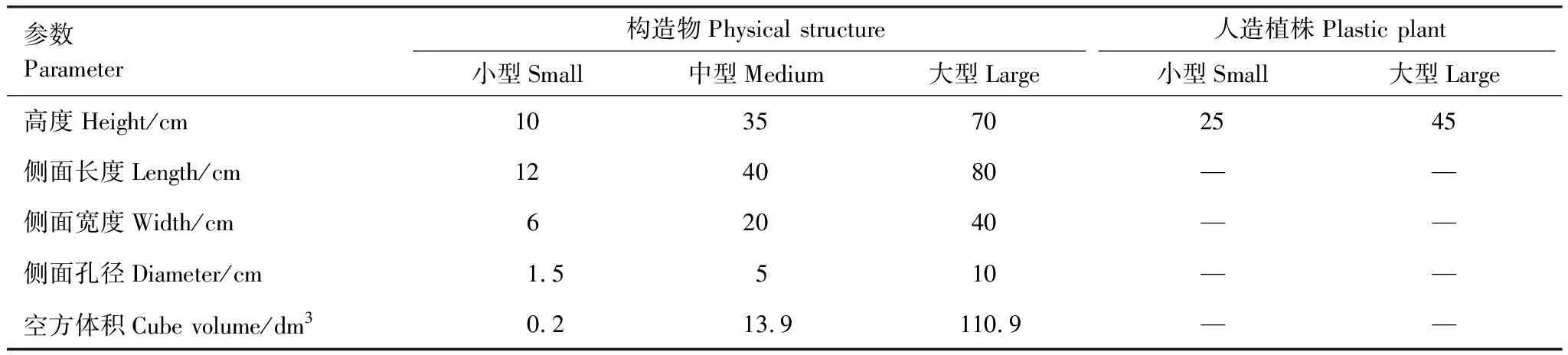

1.2 环境丰容用构造物的选择与设计

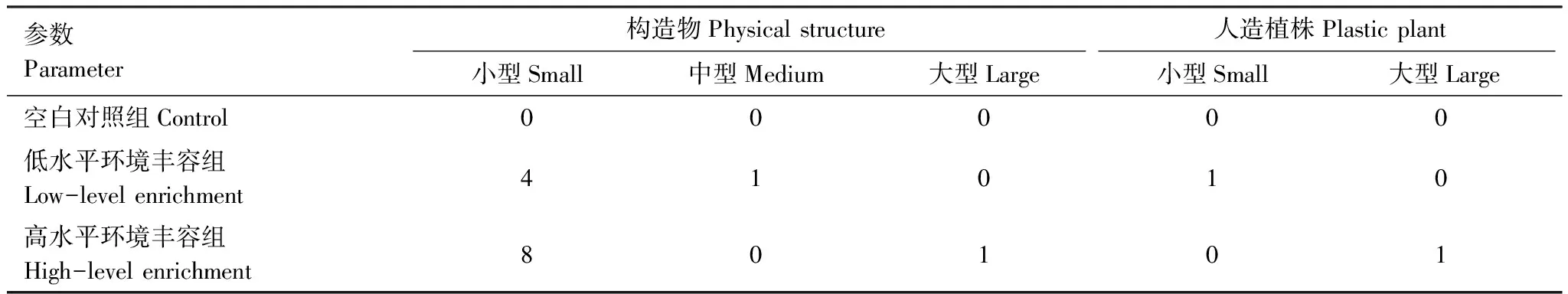

Naslund和Johnsson指出,根据环境丰容的目的可将其划分为不同类别,对应不同的环境丰容措施,如向水体添加构造物、人造植株、鹅卵石及改变光照、饵料条件等,其中向水体添加构造物是目前使用较普遍的一种方式[13]。结合许氏平鲉在野外环境中的生态习性,本研究采用不同规格构造物(图1)和人造植株(图2)对养殖水体环境进行不同水平的环境丰容,具体参数列于表1、表2。环境丰容用构造物、人造植株、模型礁、趋礁行为实验水槽及养殖实验网箱材质均为PVC,实验过程中未发现实验鱼对其有明显的排斥反应。

图1 不同规格构造物模式图Fig.1 Sketch of physical structures with different sizes

图2 不同规格人造植株实物图Fig.2 Picture of plastic plants with different sizes

参数Parameter构造物Physical structure人造植株Plastic plant小型Small中型Medium大型Large小型Small大型Large高度Height/cm1035702545侧面长度Length/cm124080——侧面宽度Width/cm62040——侧面孔径Diameter/cm1.5510——空方体积Cube volume/dm30.213.9110.9——

“—”表示无此参数

表2 不同环境丰容水平的相关参数

数字表示布设数量;小型构造物布设于网箱四角,中型、大型构造物及人造植株布设于网箱中央区域

1.3 趋礁行为实验水槽和模型礁的选择与设计

趋礁行为实验于灰色不透明水槽中开展,水槽规格50 cm×30 cm×30 cm(长×宽×深),实验期间水位维持15 cm。实验前用记号笔在水槽底部标记刻度,将其划分为不同区域(图3),每区域面积相等,约为250 cm2。以二维坐标对个体在水槽中的位置进行量化,礁区中心点坐标为(25, 0)。

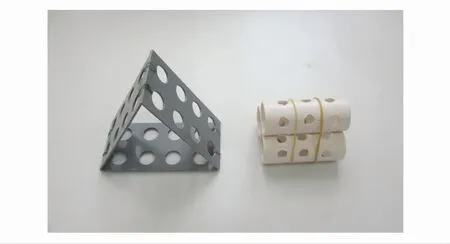

本研究参照郭浩宇等[14]、Xi等[15]的研究成果,结合目前实际应用的礁型,选取塔型礁和管型礁两种模型礁探究不同结构礁体对许氏平鲉仔、稚、幼鱼的诱集效果(图4),具体参数列于表3。

图3 趋礁行为实验水槽模式图Fig.3 Sketch of behavioral test tank

图4 两种模型礁实物图Fig.4 Picture of two kinds of artificial reef models

参数Parameter塔型礁Pyramid reef model管型礁Cylinder reef model参数Parameter塔型礁Pyramid reef model管型礁Cylinder reef model高度Height/cm108侧面孔径Diameter of side/cm1.51侧面长度Length/cm12—圆管直径Diameter of tube/cm—3侧面宽度Width/cm6—空方体积Cube volume/cm3187.1169.6

“—”表示无此参数

1.4 趋礁行为实验设计

从每个网箱中随机捞出10尾体表无损伤、活力较好的个体作为实验鱼,将其置于无模型礁的趋礁行为实验水槽中,持续观察1 h。1 h后,在水槽指定位置放入3个模型礁,再持续观察1 h。在2 h内,每20 min记录一次实验鱼在水槽中的位置坐标(以头部所在位置为准)。实验期间连续观察实验鱼在有模型礁和无模型礁时的行为反应。为避免对实验鱼行为产生干扰,观察、记录位置、拍照等操作均在水槽一侧设置的高架处进行。

1.5 数据统计与处理方法

参照何大仁等[18]、陈勇等[19]的方法,选取以下指标定量衡量许氏平鲉仔、稚、幼鱼的趋礁行为。

1)实验鱼群重心位置G(XG,YG)

设有实验鱼n尾,各个体瞬间位置为Fi(XFi,YFi),i=1, 2, ……,n,则鱼群的重心位置G(XG,YG):

2)实验鱼群重心与模型礁的平均距离Dgr

设模型礁位置为R(XR,YR),不同时刻实验鱼群重心位置为Gi(XGi,YGi),记录次数为m,则:

3)实验鱼个体与模型礁的平均距离

4)实验鱼个体间的平均距离

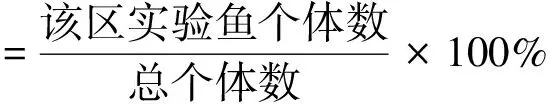

5)礁区实验鱼的平均分布率

设礁区每次分布有ni尾实验鱼,则:

采用AutoCAD 2014软件绘制实验装置模式图,Origin 8.5软件绘制数据统计图。采用SPSS 17.0软件对数据进行单因素方差分析(one-way ANOVA),若差异显著则进行Duncan’s多重比较检验组间差异;若数据不满足正态性或方差齐性,先对数据进行适当转换,再进行单因素方差分析;若转换后仍不满足正态性或方差齐性,则需进行非参数检验。P<0.05作为差异显著标准,P<0.01作为差异极显著标准。统计结果均以平均值±标准误(mean±SE)表示。

2 结果与分析

2.1 早期发育阶段许氏平鲉的行为特征

观察发现,空白对照组与环境丰容组实验鱼行为无明显可察性差异,需通过位置坐标对其进行量化,但不同发育阶段实验鱼行为特征差异明显。仔、稚、幼鱼均喜栖于水槽中光线较弱的阴影区域,且随着个体的生长发育,这种习性逐渐增强。未放入模型礁前,实验鱼常栖于水槽边缘,游动不频繁,或浮于水体中上层(仔鱼),或静卧水底(稚、幼鱼)。至幼鱼期,有较明显的结群游动现象。放入模型礁后,仔鱼对礁体不敏感,稚鱼趋性有所增强,幼鱼则迅速聚集至礁区,将其作为隐蔽场所。通常进入礁体内部,有时挤入礁体之间的缝隙或形成的阴影区域。受外界干扰后,仔鱼反应不明显,稚鱼缓慢游至礁体内部或水槽四周边缘区域,幼鱼则迅速钻入礁体内部进行躲避。

2.2 早期发育阶段许氏平鲉的趋礁行为

将不同发育阶段作为变量,统计得到空白对照组实验鱼于不同礁型条件下在水槽各区的平均分布率(表4)。不难看出,未放入模型礁前,早期发育阶段许氏平鲉在水槽中的分布呈现出不同特点。仔、稚、幼鱼在各区平均分布率的极大值与极小值分别为:30.00%(I区)与2.78%(VI区);22.22%(II区)与11.67%(VI区);25.56%(III区)与1.11%(VI区)。幼鱼在VI区的平均分布率与其他各区均差异显著(P<0.01),仔鱼在VI区的平均分布率与I区、II区、III区差异显著(P<0.01),而稚鱼仅与II区差异显著(P<0.05)。对仔、稚、幼鱼在VI区的平均分布率进行单因素方差分析结果显示,稚鱼显著高于仔、幼鱼(P<0.01)。以上结果表明,未放入模型礁前,稚鱼在水槽中的分布较分散,仔、幼鱼则集中于水槽四周,中央区域(VI区)分布极少。放入模型礁后,仔、稚鱼在礁区(VI区)的平均分布率没有显著变化(P>0.05);幼鱼则由1.11%分别增大至47.78%(塔型礁)和54.44%(管型礁),有无模型礁的平均分布率差异极显著(P<0.01),但两种模型礁的集鱼效果无显著差异(P>0.05)。

表4 许氏平鲉于不同礁型条件下在水槽各区的平均分布率

表中区域I、II、III、IV、V、VI分别表示行为实验水槽划分中的对应区域,其中VI区为模型礁设置区;数值后方不同小写字母表示同一发育阶段同一处理组实验鱼在不同区域的平均分布率差异显著(P<0.05)

2.3 环境丰容对早期发育阶段许氏平鲉趋礁行为的影响

由图5可见,不同环境丰容水平对许氏平鲉稚鱼在VI区的平均分布率无显著影响(P>0.05),但幼鱼则表现出不同行为特征。未放入模型礁前,EH组幼鱼在VI区的平均分布率显著高于C组(P<0.05),EL组与C组、EH组均无显著差异(P>0.05)。放入模型礁后,各处理组幼鱼在VI区的平均分布率:EL组>C组>EH组,其中EL组与EH组差异显著(P<0.05)。

图5 不同环境丰容水平下许氏平鲉在模型礁区(VI区)的平均分布率Fig.5 Average distribution rate in area VI of S. schlegelii at different environmental enrichment levelsC:空白对照组,Control;EL:低水平环境丰容组,Low-level environmental enrichment;EH:高水平环境丰容组,High-level environmental enrichment

放入模型礁后,实验鱼群体重心轨迹发生明显变化,且群体重心大都在模型礁附近移动,环境丰容组尤为明显(图6)。单因素方差分析结果显示,环境丰容25 d(即48日龄的稚鱼)对实验鱼群体重心与模型礁的平均距离Dgr、个体与模型礁的平均距离Dfr、个体间的平均距离Dff均无显著影响(P>0.05)(图7)。环境丰容47 d(即70日龄的幼鱼),未放入模型礁前,各处理组Dgr与Dfr大小顺序为:EL组>C组>EH组,其中EL组、C组均与EH组差异显著(P<0.05);放入模型礁后,各处理组Dgr无显著差异(P>0.05),Dfr差异较明显,大小顺序为:EL组 图6 不同环境丰容水平下许氏平鲉群体重心移动轨迹Fig.6 Changes of barycenter of S. schlegelii at different environmental enrichment levels图中横纵坐标表示实验鱼在行为实验水槽中的位置 图7 不同环境丰容水平下许氏平鲉的趋礁行为Fig.7 Distribution of S. schlegelii at different environmental enrichment levels 处于早期发育阶段的仔、稚、幼鱼,其身体形态、感觉、运动、消化等系统均处于快速生长期,这些器官的发生、发育与其存活、生长及行为习性的变化等密切相关。研究表明,许氏平鲉在早期发育阶段视觉系统和运动能力均发生剧烈变化,仔鱼具弱趋光性,游泳能力较弱,活动于水体中上层;随着鱼体生长,视锥视杆细胞逐渐增多,运动器官快速发育,游泳能力极大增强,转入水体中下层活动;至幼鱼期,各器官发育基本完成,具备成鱼生态习性[16,20]。本研究结果显示,未放入模型礁前,23日龄仔鱼与70日龄幼鱼多集中于水槽四周,中央区域(VI区)分布极少,而48日龄稚鱼在水槽中呈分散分布。分析认为,本研究所用23日龄仔鱼趋光性渐已消失,视觉系统逐渐发育,已转入水体较暗区域活动,但游泳能力相对较弱,活动不频繁,因此集中分布于水槽四周区域。随着鱼体发育,稚鱼视觉系统进一步完善,此时游泳能力极大增强,活动较频繁,感觉系统与运动系统相协调,从而表现出分散分布的特征。至幼鱼期,已基本具备成鱼生态习性,警惕性提高,活动相对较少,喜栖于水槽四周阴影区域。基于本研究观察到的行为特征,结合刘立明等[16]、席丹等[20]的研究结果,总结归纳了早期发育阶段许氏平鲉行为习性的变化规律(图8)。 图8 早期发育阶段许氏平鲉行为习性变化规律Fig.8 Behavioral habits of S. schlegelii in early developmental stages 本研究结果表明,两种结构的模型礁均对70日龄幼鱼(全长(4.260±0.094) cm;体重(1.36±0.08) g)产生了良好的诱集效果,二者对幼鱼的聚集率无显著差异,这与何大仁等[18]、陈勇等[19]的研究结果基本一致。在投放人工鱼礁进行资源修复与增殖时,这两种模型礁的结构均可作为人工鱼礁的选型参考,同时陈勇等认为,最好以遮盖效果和阴影效果较好的礁型为首选[19]。 两种模型礁并未对许氏平鲉仔、稚鱼产生明显的诱集效果。分析认为,仔、稚鱼尚处于身体形态、器官剧烈变化的关键时期,运动、感觉等系统发育不成熟,趋礁性不强,此发育阶段未具备成鱼的生态习性,因而模型礁未产生明显的集鱼效果。放入塔型礁后,仔、稚、幼鱼在礁区的平均分布率分别为1.11%、12.22%、47.78%(管型礁分别为1.11%、7.78%、54.44%),随着鱼体生长发育,实验鱼的趋礁性逐渐增强。陈勇等比较了几种模型礁对较大规格许氏平鲉(体长(12.2±0.5) cm;体重(26.4±0.1) g)的诱集效果,礁区幼鱼的平均分布率达56.7%—90%[19],郭浩宇等也得到类似结果[14]。分析认为,除模型礁结构等影响外,实验鱼的趋礁性与礁区聚集率密切相关。 围绕环境丰容增加养殖鱼类福利等已有大量相关研究[21-25],近年来针对环境丰容能否增加放流鱼类福利、提高放流存活率的研究也多有报道[26-30],已逐渐成为鱼类行为生态学领域的热点,但国内相关研究报道极少。本研究初步探究了不同环境丰容水平对早期发育阶段许氏平鲉趋礁行为的影响。由于环境丰容用构造物和人造植株均设置于水体中下层,尚在水体中上层活动的仔、稚鱼与构造物接触较少,因此环境丰容措施未对实验稚鱼的趋礁行为产生显著影响。而幼鱼已基本具备成鱼生态习性(图8),活动于水体底层,且具有强烈的趋礁性,构造物和人造植株的设置适应了其在自然环境中最基本的需求,幼鱼与构造物间的相互作用增加,势必对其生长发育与行为可塑性产生影响。 鱼类行为是其“胆量”的外在反映,Sneddon认为可将鱼类“胆量”定义为个体在实验水槽空白区域停留时间的长短[31]。Castanheira等总结了鱼类反应模式之间的联系,指出与被动、胆小的个体相比,主动、胆大的个体虽可能具有较强的竞争能力,但其行为多样性和神经可塑性较差[32],在复杂多变的自然环境中,具有较强的行为和神经可塑性对放流后的存活与生长至关重要。近年来国外针对环境丰容对鱼类胆量的影响已开展了许多研究,但由于鱼类种间差异、环境丰容方式及丰容水平等不同常会得出相左的结果,如环境丰容会使大西洋鳕(Gadusmorhua)[33]、大西洋鲑(Salmosalar)[34]胆量减小,但会使硬头鳟(Oncorhynchusmykiss)[35]、印度鲃(Torputitora)[11]胆量增大。基于此,本研究初步探究了环境丰容水平对幼鱼胆量的影响,结果显示未放入模型礁前EH组幼鱼在中央区域(VI区)的平均分布率最大而群体与水槽中心点的距离最小,EL组则相反,暗示各处理组幼鱼胆量大小可排序为:EL组 对于许氏平鲉等趋礁性鱼类而言,幼鱼放流至野外后,趋礁性强弱在一定程度上决定了其能否有效避敌、适应野外复杂的环境。结果表明,放入模型礁后各处理组幼鱼在礁区(VI区)的平均分布率:EL组>C组>EH组,Dfr与Dff大小顺序为:EL组 本研究采用室内行为观测方法,通过环境丰容这一行为驯化手段,使许氏平鲉幼鱼趋礁行为得以增强,该方法将有助于放流鱼类更好地适应自然环境,增强鱼礁的集鱼效果和庇护效应。今后,需通过海上标记放流等追踪监测实验,进一步确认环境丰容对增殖放流鱼类的行为驯化作用。

3 讨论

3.1 早期发育阶段许氏平鲉的行为特征

3.2 早期发育阶段许氏平鲉的趋礁行为

3.3 环境丰容对早期发育阶段许氏平鲉趋礁行为的影响