溴敌隆中毒3例救治体会并文献复习

2018-12-20崔云亮

刘 杨,张 伟,崔云亮

[作者单位]250031山东济南,解放军第九六○医院重症医学科(刘杨,张伟,崔云亮)

杀鼠剂在日常生活中使用较多,杀鼠剂中毒事件也经常发生,中毒原因主要是误食、自杀及他杀。溴敌隆是第2代抗凝血杀鼠药,属4-羟基双香豆素类抗凝血素,且抗凝作用是华法林100倍。2017年3月—2018年4月笔者所在科收治3例溴敌隆中毒患者,现将救治体会报告如下。

1 临床资料

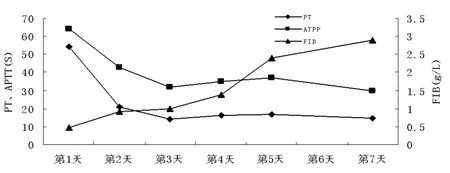

患者 1,男,78岁。 因“牙龈出血、黑便 5 d”于2017年3月21日入院。患者5 d前无诱因出现牙龈出血、黑便。同期其妻子出现牙龈出血,女儿出现腰痛、血尿。入院当日血红蛋白(Hb):50 g/L(参考值:130~175 g/L),凝血酶原时间(PT):54.2 s(参考值:12~14 s),活化的部分凝血酶时间(APTT):64.2 s(参考值:22~35 s),纤维蛋白原(FIB):0.474 g/L(参考值:2~4 g/L)。诊断:抗凝血杀鼠药中毒;贫血(重度)。给予维生素K130 mg静脉滴注,输红细胞2 U,血浆400 ml,冷沉淀20 U。入院第2天患者牙龈未再出血,维生素K1增至40 mg/d,应用至出院。入院第3天济南市天桥区疾控中心毒物鉴定:患者血液测定出溴敌隆成分。患者各项凝血指标逐渐好转(表1、图1)。入院第7天Hb 93 g/L,凝血指标均正常,患者出院。

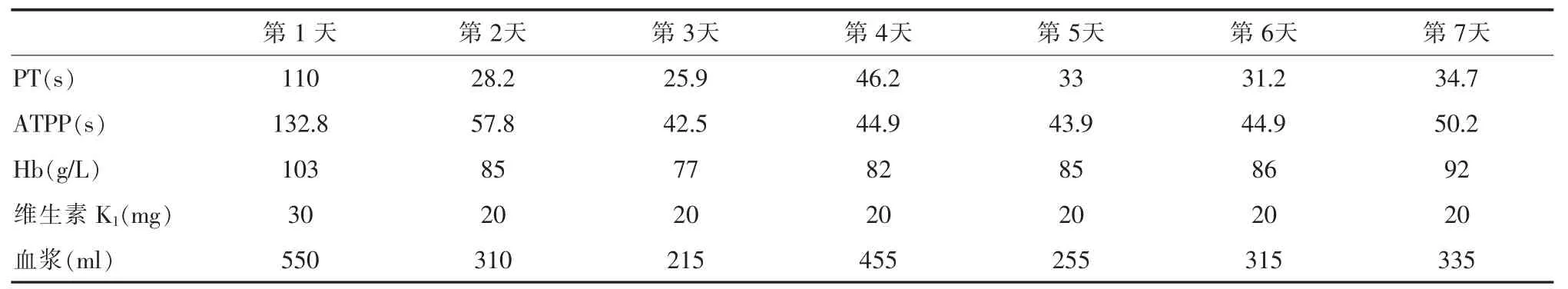

患者 2,女,49岁。因“腰痛、血尿 2 d”于 2017年3月21日入院。与患者1为父女关系。入院当日Hb 103 g/L,PT 110 s,APTT 132.8 s,FIB 4.926 g/L。尿红细胞4993个/HPF。腹部超声:右肾输尿管积水,右肾周积液。诊断:抗凝血杀鼠药中毒;贫血(轻度)。给予维生素K130 mg静脉滴注,输注血浆550 ml。入院第2天,患者血尿加重,Hb 85 g/L,PT 28.2 s,APTT 57.8 s。维生素 K110 mg皮下注射 2次/d,应用至出院。输注血浆310 ml。入院第3天济南市天桥区疾控中心毒物鉴定:血液测出溴敌隆成分。患者血尿未见好转,血红蛋白降至77 g/L,PT在25.9~46.2 s之间波动,显著超出正常参考值,APTT第3~6天在42.5~44.9 s,波动范围均在参考值10 s之内(表2,图2)。入院第7天肉眼血尿好转,血红蛋白92 g/L,PT 34.7 s,APTT :50.2 s。 腹部超声:双肾、膀胱未见异常,双侧输尿管未见扩张。输注血浆335 ml。患者自动出院。后经当地公安机关查明,以上2例因食用被溴敌隆污染的蔬菜而引发中毒。

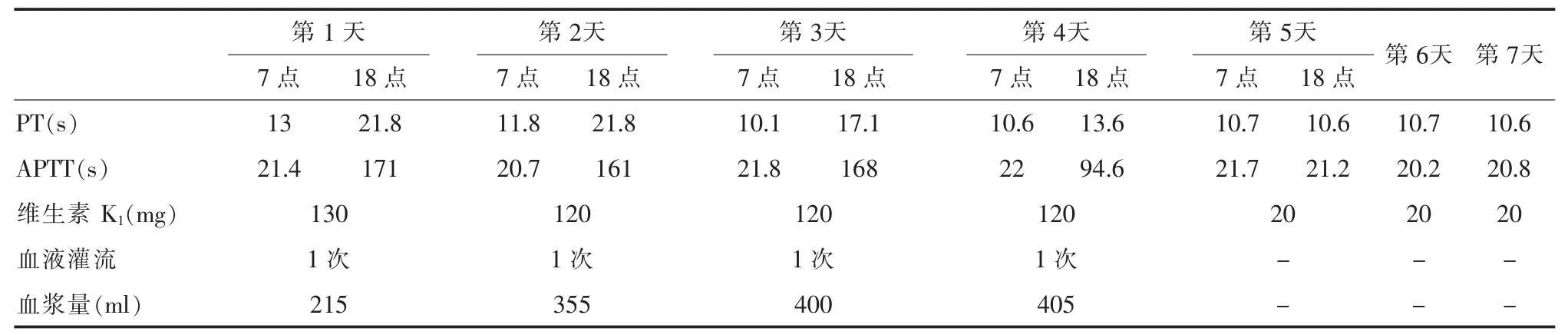

患者 3,女,52岁,因“口服 0.5%溴敌隆 15 ml,手腕割伤6 h”于2018年4月16日入院。诊断:溴敌隆中毒、左腕割伤。 入院急查PT 13 s,APTT 21.4 s。给予维生素K1130 mg静脉滴注,血液灌流1次。当日18点复查凝血指标:PT 21.8 s,APTT 171 s。输注血浆215 ml。入院第2~4天给予维生素K1120 mg/日,血液灌流1次/d,肝素抗凝。入院第3天后凝血指标PT正常,ATPP出现“晨起正常,下午延长”的现象(表3、图3)。入院第5天至出院,维生素K1改为20 mg/d,停血液灌流,PT、APTT均正常。

表1 患者1 PT、APTT、FIB监测数值及维生素K 1、血浆、冷沉淀剂量

表2 患者2 PT、APTT、Hb监测数值及维生素K 1、血浆剂量

表3 患者3 PT、APTT监测数值及维生素K 1、血浆剂量、血液灌流次数

图1 患者1 PT、APTT及FIB变化趋势

图2 患者2 PT、APTT及Hb变化趋势

图3 患者3 PT、APTT变化趋势

2 讨论

溴敌隆属4-羟基双香豆素类抗凝血类杀鼠剂,一般由消化道进入体内,也可经呼吸道及皮肤接触引起中毒。因4-羟基双香豆素结构与维生素K1相似,拮抗肝脏对维生素K1的利用。维生素K1是许多γ-谷氨酰羧化酶的辅酶,凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ前体从无活性向活性的转变,需要其分子中4~6个谷氨酸残基在γ-羧化酶的催下进行羧化,生成γ-羧基谷氨酸(Gla)残基。Gla具有很强的Ca2+螯合能力,从而发挥生理凝血作用[1]。溴敌隆中毒后抑制上述凝血因子谷氨酸的羧基化,使其凝血活性明显减弱甚至丧失。其代谢产物亚苄基丙酮可进一步损害毛细血管壁,使其通透性和脆性增强,进而造成内脏毛细血管广泛破裂出血,甚至导致心、肺、脑、肝及肾等多脏器衰竭死亡[2,3]。

溴敌隆对已有的凝血因子不起作用,凝血因子Ⅱ、Ⅶ、Ⅸ、Ⅹ的血浆半衰期分别为 60~70 h,6~8 h,12~24 h,48~72 h[4],只有当体内凝血因子完全代谢后才表现出血症状及凝血时间异常。故中毒潜伏期达1~7 d,最长者达10 d。所以临床上对部分病例,不能确切提供服用或接触鼠药病史者,易误诊或漏诊。患者1及患者2无明确毒物接触史,但2例同时发病,分别以牙龈、消化道和泌尿系出血为临床特点,容易想到抗凝血杀鼠药中毒,后毒物鉴定亦证实为溴敌隆中毒。患者3口服溴敌隆病史明确,不会误诊。

维生素K1是溴敌隆中毒的特效解毒剂。溴敌隆脂溶性高,半衰期长达24 d,抗凝作用可持续51 d至13个月[5-7]。而凝血因子半衰期短且血浆中含量少,凝血因子合成和恢复需要一个过程,加之不断消耗,通常需要等到其在机体内部逐渐恢复到一定浓度后才能抵消溴敌隆带来的抗凝血作用。所以对于溴敌隆中毒患者维生素K1治疗时间要延长,如果疗程较短易引起病情复发。并且鉴于凝血因子半衰期短,因此只能持续应用维生素K1,而非短期内单纯大剂量使用,才可取得较好疗效。经维生素K1治疗后凝血指标仍有异常者,应适当增加药物剂量或延长疗程。相关文献报道,对于严重出血者维生素K1每日总量可达5 mg/kg[8]。也有文献报道抗凝血杀鼠剂中毒每日给予维生素K1200 mg维持5个月未见不良反应[9]。患者2与患者1属家庭成员同期发病,2例叙述日常饮食基本相同,但患者2对治疗反应差,肉眼血尿至入院后第3天尚无好转,血红蛋白进行性下降,凝血指标PT反复波动,且显著高于参考值,考虑与该患者维生素K1使用量不足有关。目前认为外源性凝血途径在体内生理凝血的启动中起关键作用[10],凝血因子Ⅶ是该途径激活的重要物质。凝血酶原时间(PT)是外源凝血系统较为敏感和最常用的筛选试验[11],体内维生素K1不足是导致PT延长的原因之一[11],在溴敌隆中毒治疗过程中可将PT作为疗效的监测指标,以调整维生素K1用量及疗程,避免因维生素K1用量不足而出现PT波动及病情反复的情况。

溴敌隆作为第二代抗凝类杀鼠剂,除具有脂溶性高、分布广的特性外,还具有高蛋白结合率。当白蛋白>32 g/L时结合率高达97%~99%,在血液中迅速与蛋白结合,并在肝脏中蓄积[12],导致半衰期极长。维生素K1用量个体之间差异较大,使用周期长,过早停药易复发。且尚无口服剂型,长时间用药给患者带来痛苦。因此尽早清除体内毒物,缩短病程,可能是此类长代谢药物治疗的另一个方向。血液灌流主要清除中小分子、脂溶性高及蛋白结合率高的毒物。溴敌隆为小分子物质,其分子量为527.4 Da,脂溶性高,蛋白结合完全,理论上血液灌流效果明确。白丽娜等研究表明[13],血液灌流后,患者血溴敌隆浓度明显下降,单次清除率达30%左右,多次血液灌流后,单次清除率仍高达30%左右。且不良反应少,能明显缩短病程。由于溴敌隆主要蓄积在肝脏,可由肝肠循环导致“二次中毒”现象发生,更需反复多次血液灌流治疗。患者3在常规应用维生素K1解毒的基础上给予血液灌流治疗,在入院第5天停血液灌流、维生素减量后,4次复查凝血指标均在正常范围内,未见复发,提示血液灌流对溴敌隆有较良好的清除作用。而该例患者在使用血液灌流期间,ATPP出现“晨起正常,下午延长”的现象。而PT作为外源性凝血功能的敏感筛查实验及体内维生素K1功能的预测指标[11],未见明显异常,或轻度延长。停用血液灌流后,APTT未再出现异常。结合患者1及患者2的凝血紊乱时各项指标,均以PT显著延长为主要特点。因此ATPP“晨起正常,下午延长”的现象,与血液灌流使用肝素抗凝有关,而非溴敌隆的毒素作用,应注意鉴别。避免将血液灌流肝素化的监测指标 (维持APTT在正常值1.5~2倍),误诊为是溴敌隆的毒素作用,从而增加输注血制品的用量、输血相关并发症的发生率及不必要的资源浪费。