MYC/Bcl-2蛋白共表达与弥漫性大B细胞淋巴瘤临床特征的关系及其对预后的影响

2018-12-20黄亚妮

黄亚妮 戈 伟

武汉大学人民医院肿瘤Ⅱ科,湖北武汉 430060

弥漫性大B细胞淋巴瘤(diffuse large B-cell lymphoma,DLBCL)属于非霍奇金淋巴瘤,是最常见的侵袭性淋巴瘤,占非霍奇金淋巴瘤的30%左右[1]。DLBCL患者的治疗标准是R-CHOP或CHOP方案方案(利妥昔单抗、环磷酰胺、多柔比星、长春新碱),治愈率约为70%。不幸的是,约40%的患者对R-CHOP方案不敏感[2]。DLBCL的不可治愈性受到许多高危因素的影响,尤其是基因表达异常对指导疗效和评估预后具有重要的临床价值。目前,有研究发现存在“二次打击”淋巴瘤(double hit lymphoma,DHL)和“三次打击”淋巴瘤(triple-hit lymphoma,THL)[3]。进一步研究发,现临床上有相当一部分DLBCL预后不佳与MYC和Bcl-2蛋白的过表达有关,而对于MYC/Bcl-2同时过表达则称为“共表达”,提示更差的预后。而MYC/Bcl-2的共表达与DLBCL预后的关系报道较少。本研究收集武汉大学人民医院(以下简称“我院”)DLBCL患者的临床资料,结合免疫组化结果,探讨MYC/Bcl-2的共表达与弥漫性大B细胞淋巴瘤临床特征的关系及其对预后的影响,现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集2012年1月~2014年1月我院经病理确诊的DLBCL的患者共59例。治疗前Hans分型参照2008年WHO关于造血与淋巴组织肿瘤分类标准,分为生发中心(GCB)型、非生发中心(non-GCB)型[4]。分期采用1989年制定的Cotswald分期[5]。IPI评分即1993年国际非霍奇金预后因素研究组制订的国际预后指数[6]。纳入标准:①符合《2008年WHO淋巴瘤诊断标准》;②生存时间≥3个月。排除标准:①患有坏死性淋巴结炎、传染性单核细胞增多症、转移性肿瘤和髓外白血病等疾病者;②接受化疗或放疗。本研究经医院医学伦理委员会批准,所有患者和/或家属均知情同意并签署知情同意书。

1.2 免疫组化

患者入院穿刺标本均经10%中性甲醛固定,脱水,石蜡包埋,4 μm厚连续切片,分别行HE及免疫组化染色。免疫组化染色采用SP法,具体操作步骤严格按试剂盒说明书进行(仪器购于丹麦DAKO的Autostainer Link48全自动免疫组化染色系统;所有所需试剂购于北京中杉金桥生物技术有限公司;免疫组化所需的一抗、二抗均购于DAKO公司)。Bcl-2阳性率30%~<70%判定为阳性,≥70%判定为高表达;MYC≥40%判定为阳性;当Bcl-2阳性率≥70%同时MYC蛋白阳性时定义为蛋白共表达[7]。

1.3 随访

随访时间为自诊断明确之日起至末次随访或死亡时间,随访方式包括门诊、复查、电话和信件随访。总生存率(OS)从诊断明确之日至随访终止日期或死亡,以月为单位。末次随访时间为2018年1月,其中平均随访时间为(47.63±0.01)个月,中位随访时间为60个月。

1.4 统计学方法

采用统计学软件SPSS 20.0对数据进行分析,计数资料用率表示,采用χ2检验。生存分析采用Ka plan-Meier生存曲线,Log-rank检验;多因素生存分析采用Cox比例风险模型进行。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床特征MYC/Bcl-2共表达的关系

59例 DLBCL 患者,年龄 17~88岁,平均(57.0±0.1)岁,中位年龄为59岁;其中男32例,女27例;Ⅰ~Ⅱ期29例,Ⅲ~Ⅳ期30例;有B症状者28例,无B症状者31例;IPI评分0~2分者37例,3~5分者22例;根据Hans分型,GCB型者20例,non-GCB型者39例;发生部位在结内者28例,结外者35例;治疗效果达到CR者44例;KI-67<70%者20例,≥70%者39例。通过免疫组化结果,MYC/Bcl-2共表达者共19例,余40例患者为非MYC/Bcl-2共表达,其中MYC/Bcl-2共表达所占的比例为32.2%。临床资料中,分期、IPI评分与MYC/Bcl-2共表达有关,差异有统计学意义(P<0.05)。 见表 1。

表1 MYC/Bcl-2共表达与临床特征的关系[例(%)]

2.2 MYC/Bcl-2共表达与预后的关系

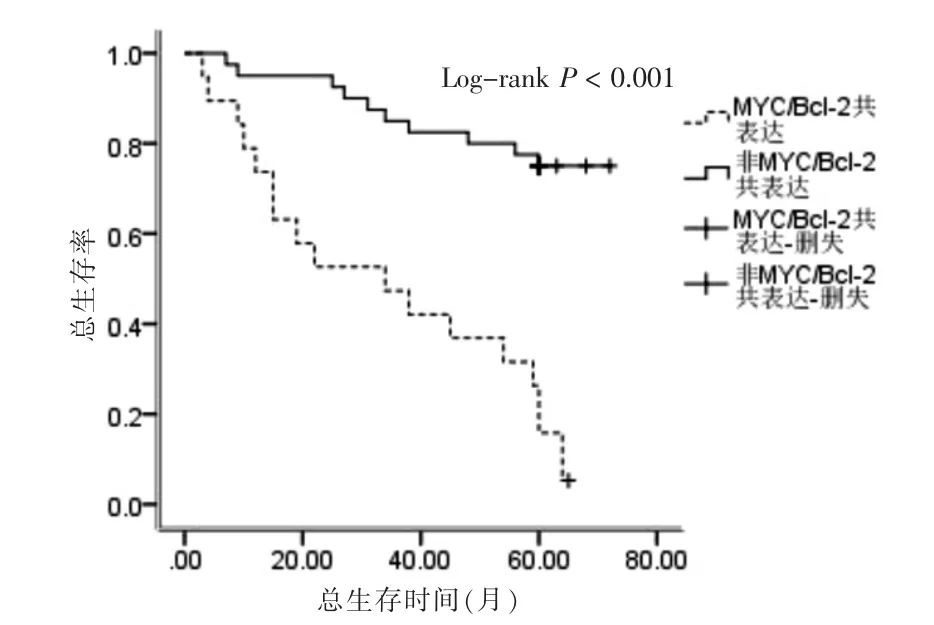

MYC/Bcl-2的共表达的患者5年OS为26.3%,明显低于非共表达患者的77.5%,差异有统计学意义(P<0.01)(图1)。通过Cox比例风险模型进行分析发现MYC/Bcl-2的共表达与预后有关 (OR=0.170,95%CI:0.077~0.376,P<0.01)。

3 讨论

图1 MYC/Bcl-2共表达与非MYC/Bcl-2共表达患者的总生存曲线

本研究发现MYC/Bcl-2的共表达的患者5年OS为26.3%,明显低于非共表达患者的77.5%。这与Hu等[8]的研究一致,该研究共纳入了893例使用RCHOP方案治疗的首诊DLBCL患者,通过分析他们的预后发现MYC/Bcl-2的共表达的患者预后较差,患者5年OS<30%。且国内的学者也对MYC/Bcl-2的共表达与DLBCL患者的预后做了一定的研究,杨帆等[9]分析了对经病理确诊的89例弥漫大B细胞淋巴瘤患者,发现患者的2年PFS为25.9%,由此可见MYC/Bcl-2共表达多提示预后不良。

C-MYC、Bcl-2凋亡基因是多种恶性肿瘤的癌基因之一,广泛参与癌细胞的增殖、分化及转导过程[10-11]。C-MYC癌基因,包括C-MYC、I-MYC和N-MYC等,可促进肿瘤增殖,MYC在约70%的恶性肿瘤中均有表达[12-13]。BCL-2是重要的抗凋亡基因之一,也是诊断DLBCL的重要生物学标志物之一[14]。且C-MYC基因在诱导细胞凋亡时可被Bcl-2与p53基因的表达所抑制,但如与致癌基因同时存在时,C-MYC基因可协同Bcl-2基因导致肿瘤的发生[15]。仅当C-MYC基因异常同时合并Bcl-2基因异常时,其对DLBCL患者预后才具有重要的提示意义[16]。Hu等[8]分析了采用R-CHOP方案治疗DLBCL患者的研究结果认为CMYC、Bcl-2基因同时存在异常能更好地评估经RCHOP方案治疗的DLBCL患者预后。

针对C-MYC、Bcl-2在弥漫大B细胞瘤中表达的相互关系,有学者通过FISH或染色体技术检测出同时具有MYC基因重排和Bcl-2或Bcl-6基因易位的侵袭性淋巴瘤,称之为DHL[17]。一项关于DHL的多中心回顾性分析研究表明[18],DHL为MYC/Bcl-2基因重排的占87%,5%的DHL为MYC/Bcl-6基因重排,剩余的DHL为MYC/Bcl-2/Bcl-6基因重排。一项初治DHL患者的回顾性分析[18]显示,患者中位无进展生存期和OS分别为10.9个月及21.9个月。目前采用免疫组化方法检测MYC和Bcl-2蛋白表达阳性被称为“MYC/Bcl-2蛋白共表达”,其发生率远远高于根据分子遗传学定义的DHL,甚至可以发生在非生发中心来源的DLBCL中,这与传统意义上的DHL存在本质的区别。现有文献报道MYC/Bcl-2共表达比例达29%~45%[19],而本研究 MYC/Bcl-2共表达比例为32.2%,与已知的文献相符。DLBCL中MYC/Bcl-2蛋白共表达的争议是与细胞起源的问题。Green等[20]的研究发现了MYC/Bcl-2共表达的比例在ABC来源亚型中为41%,高于GCB来源亚型的19%。与此相反,Miranda等[21]的研究却发现MYC/Bcl-2共表达的比例在2种亚型中较为相近(GCB型为46%,ABC型为42%)。而本研究采用的是Hans分型,有一定的局限性,没有通过基因层面将患者分为GCB型和ABC型,因而无法对细胞起源的问题进行进一步的探讨。

综上所述,MYC/Bcl-2共表达与DLBCL的预后有关,提示预后不佳。进一步研究可通过现有的基因测序技术进一步来分析MYC/Bcl-2共表达在GCB型和ABC型中的表达差异,为未来前瞻性研究预后分层因素的选择提供可靠的依据。