咸阳市农民气候变化感知及适应性行为分析

2018-12-20张孝存

张孝存,吴 晨

(商洛学院 城乡规划与建筑工程学院,陕西 商洛 726000)

近几十年来,全球气候变暖问题尤为突出,引起学者们的重视,且开展了大量的研究工作。对农户个体气候变化感知及适应行为的研究,成为气候变化研究的一个新视角。国外学者主要集中于乡村民众的适应研究[1-2]。国内该领域的研究起步较晚。周旗等研究了关中居民对当地气温和降水变化的感知,认为大部分居民对气温和降水的感知与当地实际气温和降水变化情况基本吻合,感知存在区域差异[3]。常跟应等研究发现,绝大部分居民能正确感知到气候变化,但影响感知的因素复杂[4]。邓茂芝等研究表明,阿克苏河流域公众对当地气候变化的感知整体上较为客观清晰,不同职业和学历的居民适应对策的选择中存在一定差异[5]。虽然已有学者研究了关中地区,但是以咸阳市为样本区的研究鲜见报道[6-14],笔者采用问卷调查法,分析咸阳市农民气候变化的感知及适应,揭示气候变化感知的特点和影响因素,为农村可持续发展提供参考。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

咸阳市地处陕西省关中平原腹地(E 107°38′~109°10′,N 34°11′~35°32′)。地势北高南低,呈阶梯状;气候为暖温带大陆性季风气候,年平均降水量为589 mm,年平均温度为13.5 ℃,四季分明。北部为渭北黄土高原半干旱沟壑区南缘,土壤为黑垆土,无霜期为172~205 d;南部为渭河盆地,土壤为褐土,无霜期为212~223 d,南部年平均气温比北部高4.2 ℃,地势平坦,土壤肥沃,有效灌溉率高,垦殖指数高。咸阳市辖2区1市10县,总面积1.02万km2,常住人口495.7万,其中农业人口270万(2017年底)。

1.2 数据来源与研究方法

1.2.1 数据来源与问卷设计 问卷调查时间为2018年4月1日至10日,以咸阳市兴平市的4个乡镇为抽样调查点,随机选取调查对象,采取一对一的问卷调查以及个别现场详细访谈,从而保证了问卷的质量以及问卷调查所要求的代表性和客观性。本次调查发放问卷220份,回收210份,收回率为95.5%;有效问卷198份,问卷有效率94.3%。1980~2013年气象数据来源于陕西省咸阳市气象局。

问卷内容主要包括3个方面:被调查居民的社会属性、居民对当地气候变化感知状况、应对气候变化的适应性行为情况。

1.2.2 研究方法 感知强度:受访者对问卷的感知差异根据感知强度进行定量分析,计算公式如下:

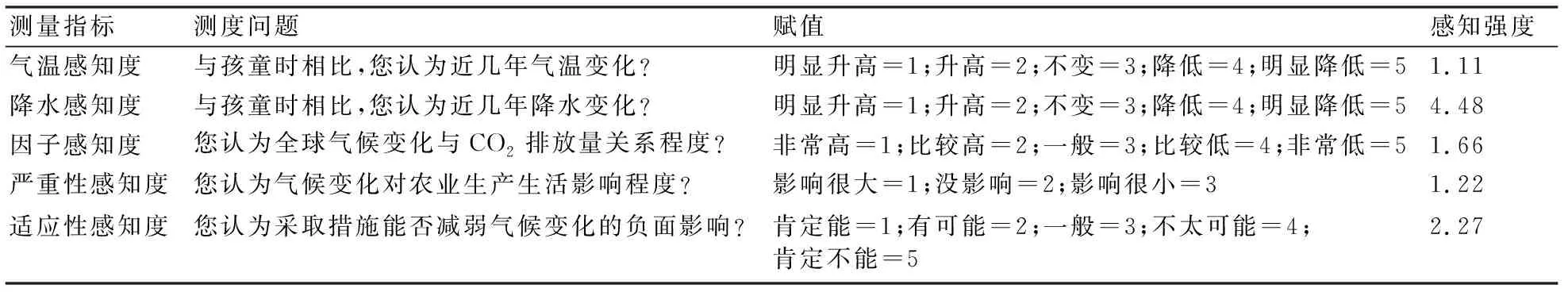

式中:Gj表示某类居民对j问题的感知强度平均值;Pi表示该类居民持第i种观点的得分;Nij表示该类居民对j问题持第i种观点的人数,n为j问题的选项个数(表1)。

采用SPSS 17.0进行数理统计分析,利用Excel 2007软件进行图形绘制。

表1 农民的气候变化感知测度指标

2 结果与分析

2.1 样本的基本特征

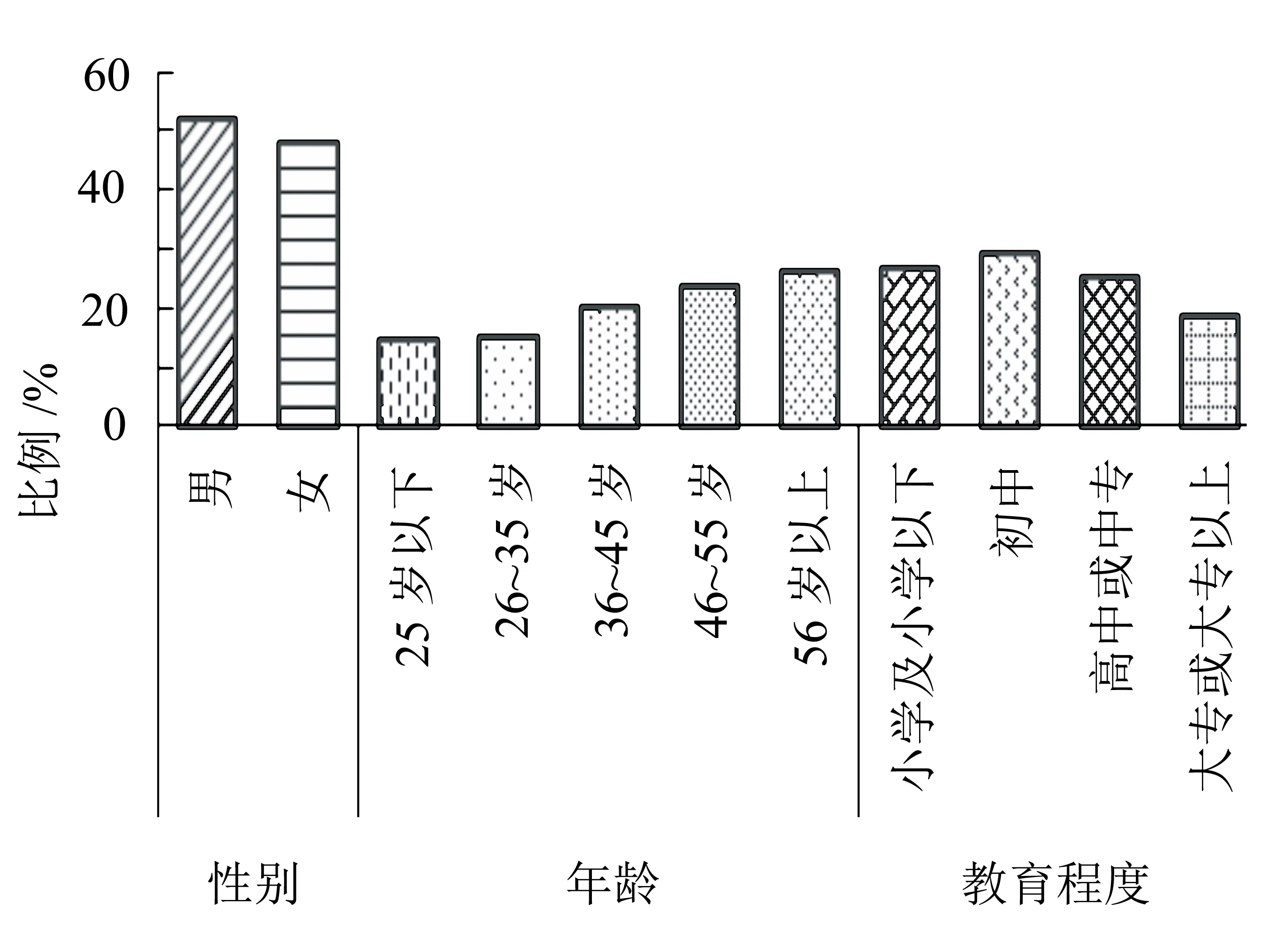

由图1可知,在受访者中,男性占52.02%,女性占47.98%;年龄范围在20~80岁之间,其中46~55岁和56岁以上2个年龄段的人数所占比例较高,分别为23.74%和26.26%,合计占50%。从受教育程度来看,小学及小学以下占26.77%,初中占29.29%,两者合计所占比例超过50%。表明此次问卷调查对象以中老年人群为主,其文化程度普遍较低。

图1 咸阳市被调查者基本情况

2.2 气温和降水变化的分析

由图2可知,咸阳市34年来气温呈缓慢上升趋势,平均升高速率为0.68 ℃/10 a,20世纪90年代以后波动变化明显。从年际变化来看,多年平均气温为13.5 ℃,年均温最高值为2013年的15.1 ℃;最低值出现在1984年,仅为12.4 ℃,极差为2.7 ℃。从距平趋势线可看出,其气温总体变化为下降-上升-波动上升,1980~1993年气温低于距平值;1994~2004年气温高于距平值;2005~2012年气温在距平值上下波动;2012年后气温高于距平值。从线性方程看出,气温倾向率为0.0342>0,其变化总体呈上升趋势。

由图3可知,咸阳市34年来降水呈波动减少趋势,平均减少速率为32.53 mm/10 a,20世纪90年代以后下降明显。从年际变化来看,多年平均降水量为589 mm,年均降水量最大值达到958.2 mm(1983年);最小值仅为331.1 mm(1997年),极差达到627.1 mm。从距平趋势线可知,其降水总体变化为增加-减少-波动减少。1980~1984年的年降水量高于距平值;1991~2002年的年降水量低于距平值;2003年后的年降水量在距平值上下波动;2012年以后的年降水量低于距平值。从线性方程看出,降水倾向率为-1.0381<0,其变化总体呈减少趋势。

比较图2和图3可知,气温和降水变化大致相反。在气温距平值中,19年为正、15年为负;在降水距平值中,14年为正、20年为负。1990年之前气温低于距平值,降水高于距平值;1990~2002年之间气温高于距平值,降水低于距平值;2002年后气温和降水在波动中呈反方向变化。统计分析表明,咸阳市气温和降水存在显著负相关关系,相关系数为-0.391(P<0.05)。就气温和降水变化来看,尤其是近10年来变化波动大,说明咸阳市气候变化有加剧趋势。

图2 咸阳市1980~2013年的气温变化趋势

图3 咸阳市1980~2013年降水变化情况

2.3 农民对气候变化感知的分析

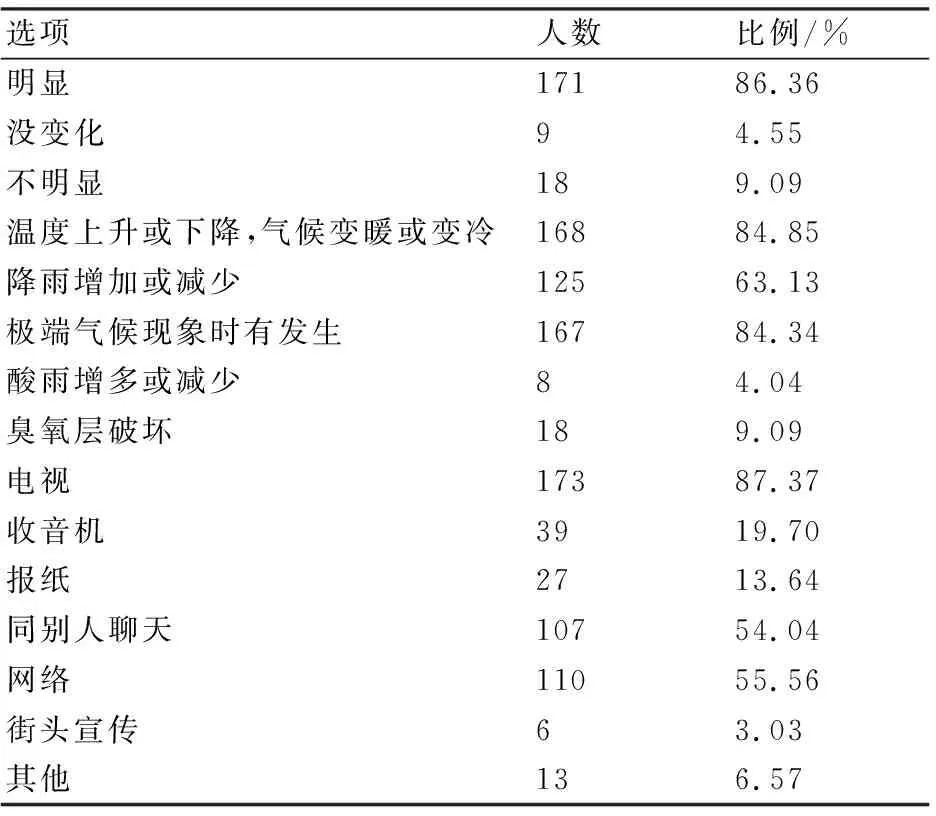

2.3.1 气候变化情况的认知 由表2可知,95.45%的人表示听过“全球气候变化”,表示没听过的农民比例极低。问卷调查中尽管有86.36%的人明显感觉到当地气候发生变化,但经访谈可知,部分农民把全球气候变化等同于天气变化,可见部分农民对“全球气候变化”这一术语并非完全了解。

农民普遍认识到气温、降水、极端气候属于气候变化的表现范畴,分别占84.85%、63.13%、84.34%,对酸雨和臭氧层的认知甚少(表2)。由此可知,大多数农民对气候变化的表现感知首先是从水热变化来判断,极少部分农民认为酸雨和臭氧层变化也属于气候变化的表现。

农民获取气候信息的方式多样(表2)。其中87.37%的人主要从电视中获取气候变化信息;其次,55.56%的人通过手机网络来获取信息;54.04%的人同别人聊天中获取气候变化情况;通过政府街头宣传获取的占比极少。由此可知,政府气候变化科普宣传工作有待加强。

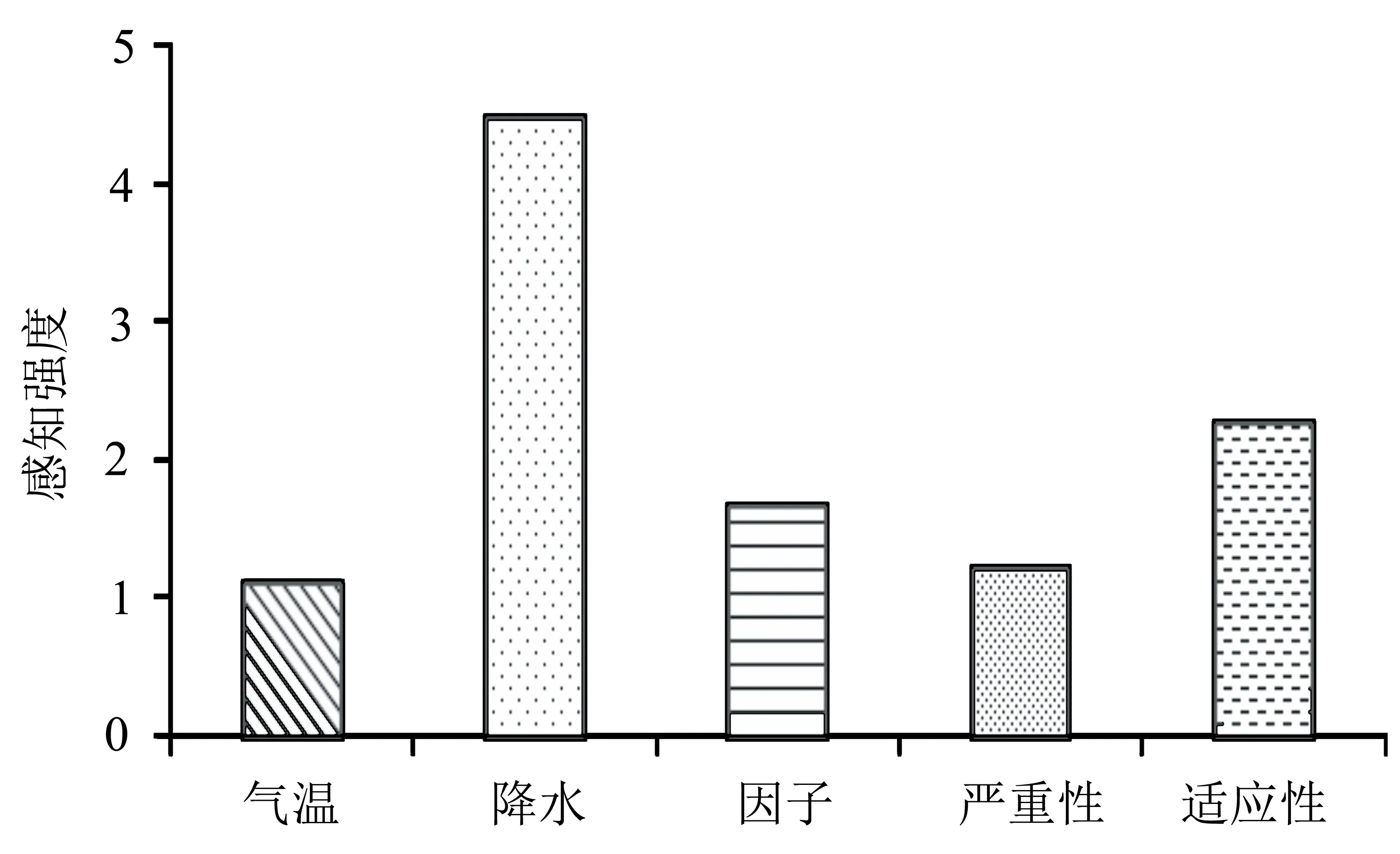

2.3.2 气候变化及成因的感知 调查显示,66.67%的人认为气温明显升高,18.18%的人认为气温有所升高,仅4.55%的人认为气温明显降低(图4)。其中,77.27%的人认为夏季高温期越来越长;65.15%的人认为冬季低温时间越来越短,反映出农民感知到气温升高。农民对气温变化的感知强度为1.11(图5),接近表1“明显升高”的赋值项,与前面所分析的咸阳实际气温变化情况基本吻合。统计分析表明,男性比女性对气温升高的感知更为准确,占比约高出5个百分点。26~35岁的农民经常在外务工,对自己家乡气温感知较低,占46.67%;56岁以上的农民凭借自己的亲身经历和已有经验感知到气温在升高,占84.64%。

由图4可知,42.93%的人认为降水明显减少,3.54%的受访者认为降水明显增多。其中,81.31%的认为夏雨越来越少;79.8%的认为冬雪越来越少,可见农民感知到降水在减少。农民对降水变化的感知强度为4.48(图5),接近表1“明显减少”的赋值项,说明大部分农民认为年降水量减少,与所分析实际年降水变化趋势基本吻合。统计分析表明,25岁以下的农民因自身年龄与经验局限对降水感知较弱,占31.03%;56岁以上的农民凭借亲身经历和经验越能感知到降水在减少,占55.77%。

表2 农民的气候变化情况的认知

图4 农民对气温变化的感知

图5 农民对气候变化的感知强度

在气候变化的原因感知方面,16.16%的受访者认为是自然变化引起的,66.16%的认为人类的工业生产活动导致的,3.54%的认为与人们日常生活有关。可看出大多数受访者认为工业生产活动对气候变化的影响程度很大,这可能与咸阳市工业园区较多,污染较大有关。同时,受年龄和受教育程度的影响,感知差异较大。45岁以上的受访者认为自然变化占比居多,且受教育程度基本处于初中及以下。对气候变化与CO2排放量关系调查中,38.89%的人认为非常高,3.54%的人认为非常低。其因子感知度为1.66,接近于表1“比较高”的赋值项。说明大部分农民都能认识到全球气候变化与CO2排放量有关,具有高中及以上学历的人更能明确地感知。

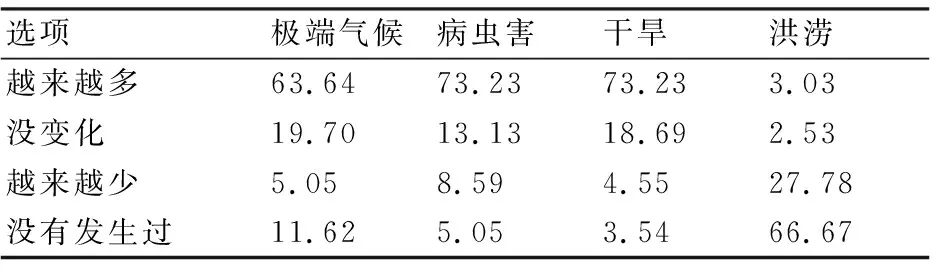

2.3.3 气候变化影响的感知 由表3可知,气候变化导致的自然灾害越来越多。农民认为气候变化导致极端气候、病虫害和干旱越来越多,占比分别为63.64%、73.23%、73.23%;27.78%的人认为洪涝越来越少,66.67%的人表示没有发生过洪涝。在访谈中了解到:由于气候变暖,导致灾害增多,尤其是对病虫害和干旱灾害农民记忆深刻。

表3 农民对自然灾害的感知 %

经统计分析,66.67%的被调查者认识到气候变化对农业生产影响很大,严重性感知度为1.22,接近表1“影响很大”的赋值项。其中,57.07%的人认为导致作物产量逐渐减少,研究表明:气温升高,植物的蒸腾加强,农作物的枯黄期提前,气候变化中降水减少,促使作物产量受到影响[6]。在作物播种期感知方面,39.39%的人认为提前了,16.16%的人认为偶尔有些年份提前;8.59%的人认为偶尔有些年份推后,7.58%的人认为推后。在访谈中了解到由于气候变暖,作物种植期提前,大多数农民感知到气候变化对农业有很大的影响,水、热条件对农业生产非常重要。

2.3.4 减缓能力的感知 在减缓能力调查中,25.25%的农民表示采取措施肯定能减弱气候变化的负面影响;认为不太可能和肯定不能的人数分别占18.18%和5.56%。其适应性感知强度为2.27(图5),接近表1“有可能”的赋值项。因此,当地农民的减缓能力认知差异不大,且适应功效感知不高,可能与该地受访者对气候变化原因理解总体一致有关,66.16%的农民认为造成气候变化的主因在于工业生产,自身采取措施对减缓气候变化影响不大。

2.4 农民适应性行为分析

2.4.1 应对态度和意愿分析 面对气候变化的可能危害,70.71%的农民认为有义务采取措施抑制气温升高,但是其自身能力有限;7.58%的农民认为完全有义务且有能力;还有一部分农民认为基本没义务和完全没义务,分别占15.15%和6.57%。存在此情况可能与研究区受访者大多数为46岁以上的农民有关,他们认为有义务,但由于年龄较大,应对气温升高的能力有限。

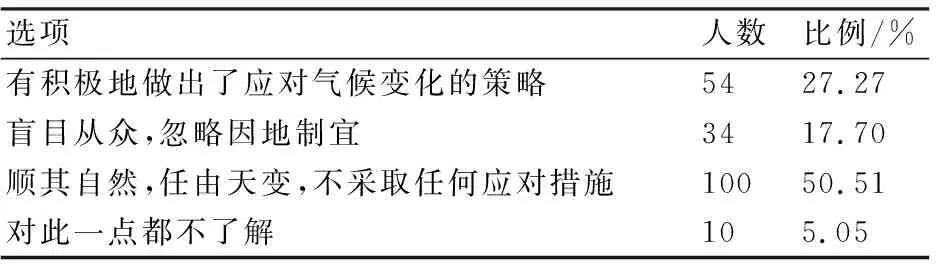

由表4可知,27.27%的被调查者认为当地人积极地做出了应对气候变化的策略,17.70%的人认为应从众,忽略因地制宜;50.51%的人则认为应顺其自然,不做任何应对措施;还有5.05%的人表示对此一点都不了解。在访谈过程中,发现大多数农民只是在农业生产方面被动适应,在气候变化对其他生产生活的影响方面持顺其自然的态度。研究发现对气候变化持积极应对态度与其受教育程度有关,高中及以上的农民能有效地认识到当地农民应通过各种方式来适应气候变化。

表4 农民适应对策的态度选择

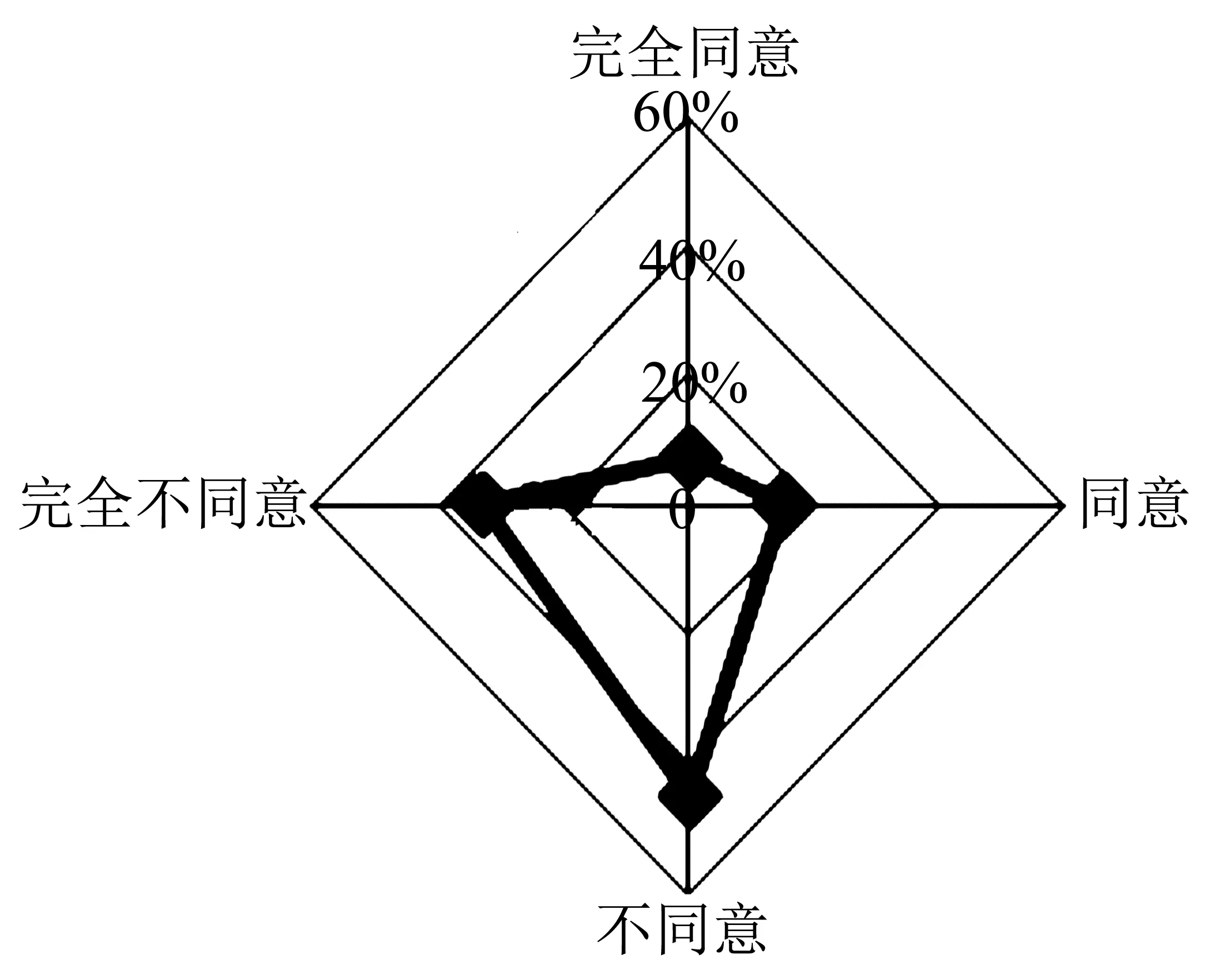

在抑制气候变化的支付意愿方面,44.95%的农民不同意政府为抑制气候变暖而抬高汽油、柴油、煤炭、电、化肥和地膜等物资的价格,32.83%的农民表示完全不同意;愿意支付的农民占比较低(图6)。由此可知,该地受访者为应对气候变化的支付意愿较低。经过访谈,在农业生产利润较低背景下,提高农业生产成本最能被接受的做法是灌溉、化肥、新良种等直接投入方式,若为减缓气候变暖而调高农资价格,对农民自身利益有一定伤害,所以很难被支持。但问卷资料显示,文化程度越高的农民越支持此类做法,说明受教育水平与农民的认识程度存在正相关关系,文化程度高的农民愿意为此接受政府倡导的应对措施。

图6 农民对支付意愿的感知

2.4.2 适应性环保行为分析 由表5可知,有超过一半人参与日常环保活动,尤其是选择低碳节能的出行方式、节约用电、用水的人数分别占82.83%、88.38%、82.32%;72.22%的农民经常美化生活环境。经过调查农民此类行为是为了自己生活舒适,虽然农民没有意识到此类活动能对减缓气候变化有作用,但客观上起到积极应对气候变化的效果。

表5 环保参与行为选择(多选)

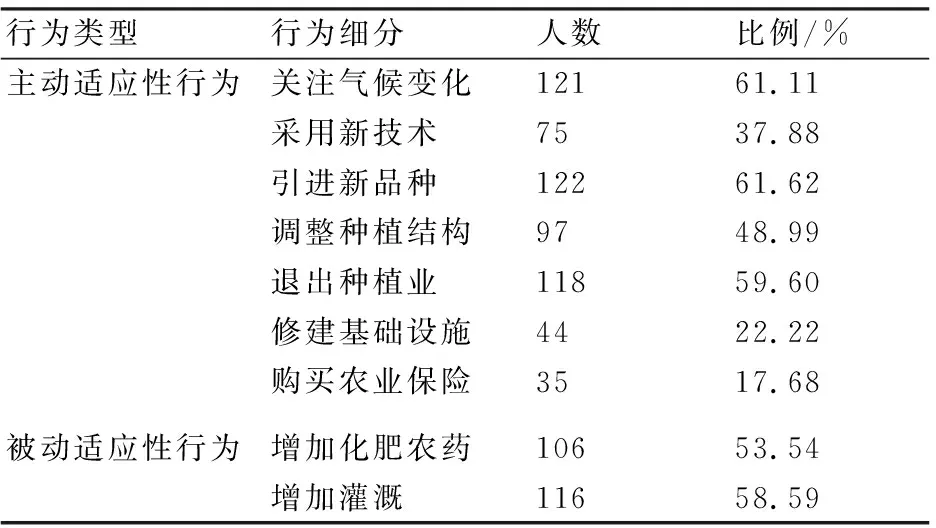

2.4.3 适应性生产行为分析 由表6可知,在主动适应气候变化行为中,61.62%的农民选择引进新品种,61.11%的农民选择关注气候变化,59.6%的农民选择退出种植业,48.99%的农民选择调整种植结构,采取修建基础设施和购买农业保险的农民较少。虽然气候变化对农业造成了较大的影响,农民多数选择退出种植业,但是并没有因此完全退出农业,因为完全退出农业的风险会更大。在被动适应气候变化行为中,58.59%的农民选择增加灌溉,53.54%的农民选择增加化肥农药的投入。接近60%的农民在适应气候变化对农业影响的行为选择上是被动适应的,且更多是依靠个人生产及生活经验。

表6 农民应对气候变化的适应行为(多选)

2.5 农民的感知与适应差异的原因分析

研究发现农民在气候变化的感知与适应性行为的选择上存在差异,其影响因素是多方面的。

2.5.1 性别差异 在感知方面,男性比女性感知更深切,15.53%的男性能认识到酸雨和臭氧层;而女性只占10.53%。大约87.00%的男性认识到气温在升高,认为气温降低的仅占6.79%;而女性认识到气温升高的人数约占82%,认为气温降低的人数占12.63%。在气候变化对农业生产影响方面,约70.87%的男性认为气候变化对农业生产有很大影响;女性则约占60%。在适应方面,约60%的女性更愿意增加化肥、农药及灌溉等农业投入,且女性更愿意参与日常环保活动;而男性仅有50%,这可能与近些年男性出门务工比例日益增加,女性在农业生产的参与度更广有关,男性对科学知识了解途径广泛,较为理性,女性则更多地根据自身经验选择。

2.5.2 年龄差异 在感知方面,农民感知到气温和降水变化的年龄排序为:56岁以上>46~55岁>36~45岁>26~35岁>25岁以下。46~55岁和56岁以上的农民对气温和降水的感知较为深刻,占50%。年龄大的农民务农年限长,对气候变化的感知积累较深刻,年龄较轻的农民大多常年在外务工,对气候变化的体验不及年龄大的农民。但从气候变化成因来看,青年人对其成因认识较为清楚,青年人文化程度相对较高,获取信息能力较强,对科普知识了解得多。对于应对措施的感知,46~55岁和56岁以上的农民大多不愿意参与,占25%。可能是年龄越大的农民规避风险意识越强。在适应方面,选择新技术和新品种等主动性行为的风险比被动适应性行为的风险更大,所以年龄越大的农民越不愿意接受主动适应性行为,年龄呈现出负向影响。

2.5.3 受教育程度差异 在感知方面,不同学历的农民对气候变化成因感知排序为:大专及大专以上>高中及中专>初中>小学及小学以下。学历高的农民在气候变化的认知和成因上认识颇深,分别有15.41%和28.22%的人对酸雨和臭氧层有了解;初中及以下学历的人只占1.89%和10.67%。在适应方面,学历对农民是否采取适应性行为的影响并不明显,因为大多数农民从事农业生产活动主要依赖经验积累。而在采取主动适应性行为方面,接受过高中及以上教育的农民采取主动适应性行为的概率显著高于受教育程度低的群体,可见,提升农民的受教育程度对于他们采取主动适应性行为是有利的。

在政府政策方面,在调查中发现政府对气候变化的科普知识宣传力度不够,宣讲活动较少,问卷显示仅占3.03%。在调整种植结构方面,政府支持覆盖面小,许多农民是根据别人推荐选择能带来利润最大化的作物。调查发现具有适应气候变化的政策和基础设施补贴等落实不到位。

3 结论与建议

3.1 结论

笔者通过上述分析,在咸阳农户对区域气候变化的感知基础上可以初步得到以下认识。

(1)咸阳市近34年实测气温呈上升趋势,降水呈减少趋势。(2)总体上看,大部分农民普遍感知到气温有升高、降水有减少的趋势,与真实的气温和降水变化情况基本吻合。(3)农民对于气候变化的认知与适应性行为选择受年龄、性别、受教育程度和政府政策因素的影响。(4)农民适应气候变化以及弥补气候变化带来的经济损失的应对措施主要是关注气候变化、更换农作物品种和调整种植结构或退出种植业。

3.2 建议

感知是适应的前提与基础,农民只有对气候变化有正确的感知,才能采取相应的适应性措施,规避气候变化带来的风险,以提高经济收入。为此,笔者针对上述结论,结合前文分析提出以下建议。

(1)扩大气候变化科普宣传的路径,加大对农民气候变化认知的教育力度,提升农民的整体素质,进而提高其认知水平和环境保护意识,增强其适应气候变化的能力,为他们主动采取适应气候变化的行为创造条件。

(2)健全农业科技服务保障体系,积极向农民推广新技术;加强对天气预报和极端气候的预测能力,增加农业补贴等,为农民有效应对气候变化提供良好的服务。

(3)拓展农民间气候知识及生产经验的交流方式,推进不同主体之间适应气候变化行为的交流与合作,进而降低气候变化的负面风险,分享正面利益。

(4)农民应积极响应政府气候变化应对工作,主动了解气候变化知识,提升自身的文化水平,积极学习新技术,降低生产风险,获得更多的农业生产收益。