论证探究式教学在初中生物学课堂中的实践

2018-12-20蔡国盛

蔡国盛

(浙江省台州市路桥区东方理想学校 台州 318055)

科学课程标准指出:“探究既是科学学习的目标,又是科学学习的方法。”在这一思想的指导下,课堂上教师组织学生开展科学探究活动已成为一种基本形式。但细心品味会发现很多的探究活动过于强调探究的要素,表面上进行得很顺利而且也能得出预想的结论,但学生的思考深度不够,许多活动流于形式,本质上却与真实的科学探究相去甚远。课堂上难以开展真正的科学探究,一方面是由于大部分真实的科学实验在操作难度和时间效用上很难引入课堂,但更多的是对探究活动设计本身、实验现象或者所得结论缺少分析论证有关。教师往往将课堂探究活动设计得非常完备或者给予学生过多的帮扶、引导、限制,生怕过程中出现岔子或者得出预想之外的结果,进而影响课堂中知识的达成和探究活动的顺利开展。一个非常顺利、没有思维冲突、很快得出结论的探究价值如何?失败的实验就不“科学”吗?这值得我们深思。而科学教育中实施论证探究式教学可以促进学生对科学知识的建构、科学探究的深入开展以及学生思考与解决问题能力的培养[1]。所以在科学课堂上开展论证探究式教学具有非常重要的意义。

1 论证探究式教学课堂实践模型解读

论证由主张、证据以及联系主张和证据的推理构成。科学教育中的论证指使用推理、理论观点和经验证据来辩护知识主张的过程,或者是不同个体之间的辩论过程。在科学课堂引入论证探究式教学是指师生之间和生生之间围绕某一论题,利用实验活动等科学方法进行收集证据,运用一定的论证方式,判断、解释、评价自己及他人的证据与论题之间的相关联系并以此促进相互间的思维碰撞与共享,进而达成可普遍接受结论的活动过程[2]。

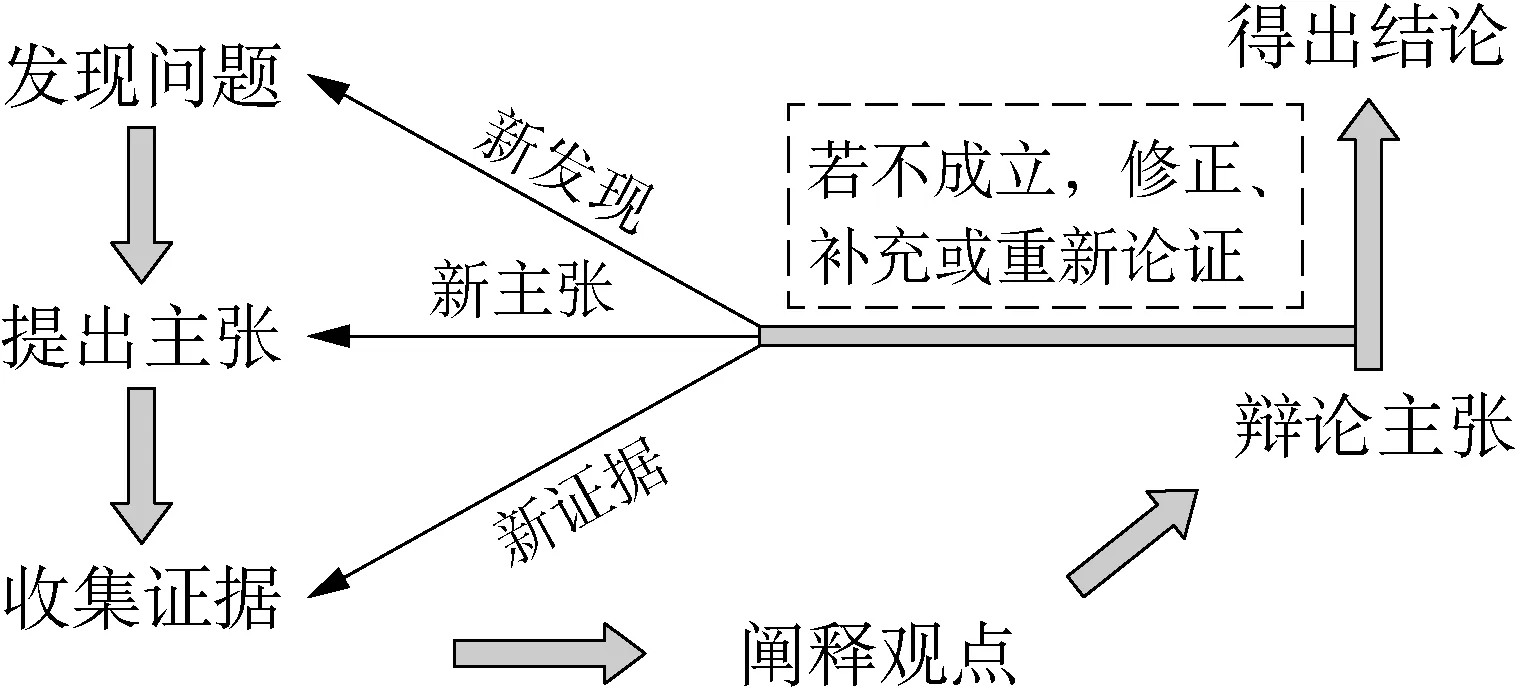

2009年,Sampson等人将论证环节整合到探究过程中并且融合了其他科学中常规的实践活动,即论证探究式教学模型(argument-driven inquiry, ADI)。ADI教学模型包括八个阶段: 即确定任务与问题;设计探究方法,收集数据;分析数据,形成初步论证;论证互动(如有需要,小组可重新收集数据及分析);明确的反思性讨论;撰写研究报告;双盲小组同伴评审;修改并上交研究报告[3]。论证探究式教学十分关注学生基于证据的论证,引导学生主动展示证据、阐述观点,捍卫或批驳某个观点,是将一种理性交流、积极互动的教学方式结合到课堂探究活动中的教学方式。不过根据实际课题,在教学过程中并不是每一步骤都需要或者都能够进行。笔者在实践中发现初中科学课堂探究活动中比较有效也比较适合进行的论证探究式教学模式主要包含六个环节(图1)。

图1 论证探究式教学的基本环节

2 论证探究式教学的实践探索

以初中生物学“植物的茎和物质运输”导管知识的教学为例。

2.1 教材分析 本节课是浙教版科学八年级下册第4章“植物与土壤”中第4节内容。教材在植物的输导功能对应茎里输导组织的内容上,先让学生初步观察椴木枝条进行简单分层,然后结合模型图片介绍木质部和韧皮部里分别有导管和筛管进行物质输导。在最后安排了探究茎中运输水分无机盐部位的实验: 即通过分别对两根木本植物带叶的茎除去树皮、仅保留树皮处理,然后再与一根正常的茎放入红墨水。一段时间后通过观察红墨水能否输送以及茎横切面上红色的部位证明茎中木质部的导管运输水分和无机盐。带着“寻找茎中哪个部位运输水分”的任务开展探究看似效果不错,但是由于让茎充分吸水耗时长,这个实验一般由教师提前做好,课堂仅做分析展示。学生的探究活动主要体现在对教材实验设计解读和对比观察实验结果,最后分析得出结论。不过单凭这个实验结果就能够证明“水分和无机盐在茎木质部的导管中能自下而上向枝端运输”的结论吗?透过实验本身分析发现: 对导管运输水分功能的探究是由间接的宏观表象来充当直接证据来证明微观结构的功能,所以“木质部有导管”+“红墨水经过木质部运输”跟“水分通过导管运输”还不能马上划上“=”。而且对于导管的概念及结构认知教材直接给出,也略有知识空降的意味。其实在很多课堂探究性活动上都有类似情况,编者以既有的学术认知和知识体系安排教学活动,从学科的逻辑考量力争做到活动的合理、高效,但却对活动的过程设计或者结论的得出没有给予学生亲自论证分析的机会,也缺少必要的分享交流和质疑,这不利于学生认知动力和科学视角的培养以及科学知识的建构。

2.2 学生认知的分析 学生对科学的认知往往基于对现有外部信息的获取,初中生有很强好奇心、求知欲,渴望眼见为实,相比从教材直接获取,他们更喜欢通过真实情境引发思考进而进行探究,也喜欢自己的想法得到别人的认同或者发现并指出别人的漏洞。而且经历了头脑风暴建构起来的知识会更加有血有肉、更有生命力。论证探究式教学活动就给了学生这样一个机会去实践类似科学发生的全过程。初中生对于生物器官具有何种功能是有一定生活经验和知识基础的。他们更乐于亲自参与科学发现活动的全程。若是照搬教材的这个探究活动,一方面缺少思维的碰撞,另一方面会让学生产生一种错觉: 原来科学探究也不过如此。这些都不利于学生科学发展观的建立和科学素养的真正提升。所以对应这节课的内容,有必要在可能的条件下让学生主动寻找茎中运输水分无机盐的结构并亲自设计实验验证甚至亲自看到导管。学生在此过程中进行必要的论证分析并经历引发质疑、修正方案重新探究的过程,这样做能让学生真正参与到这个过程并且亲自得出结论,真正构建出学生自己的知识。

2.3 教法分析 生物学课有关生物的结构认知教学以探究形式开展教学的很少,因为大部分动植物器官看得见摸得着,即便是对于构成器官的各种组织,虽然不好直接观察但还是可以利用图片、模型、动画多媒体技术等辅佐。教学上一贯的做法是向学生直接告知有什么结构再认知对应功能。这样做在落实知识上没有任何问题,而且显得直接明了,也一定程度上体现了生物结构和功能相对应的特点。即便有实验,课程设置上更多的也是对生物功能方面进行一些探究活动,并且大部分是以验证性实验方式进行。这节课对植物茎中导管功能的研究,学生没亲见导管却依着放大了的导管结构图和染红的木质部就说这是导管在工作未免有些武断,于是笔者设想让学生亲自打开关着“导管”的“黑盒”。把“茎中真的有管道吗?”“这个管道真的是水的通道吗?”这两个直逼茎的输导功能核心而且递进的关键性问题直接抛给学生,让学生通过论证设计实验方案并且在课堂中亲眼观察真正的导管和实证其输运水的功能。

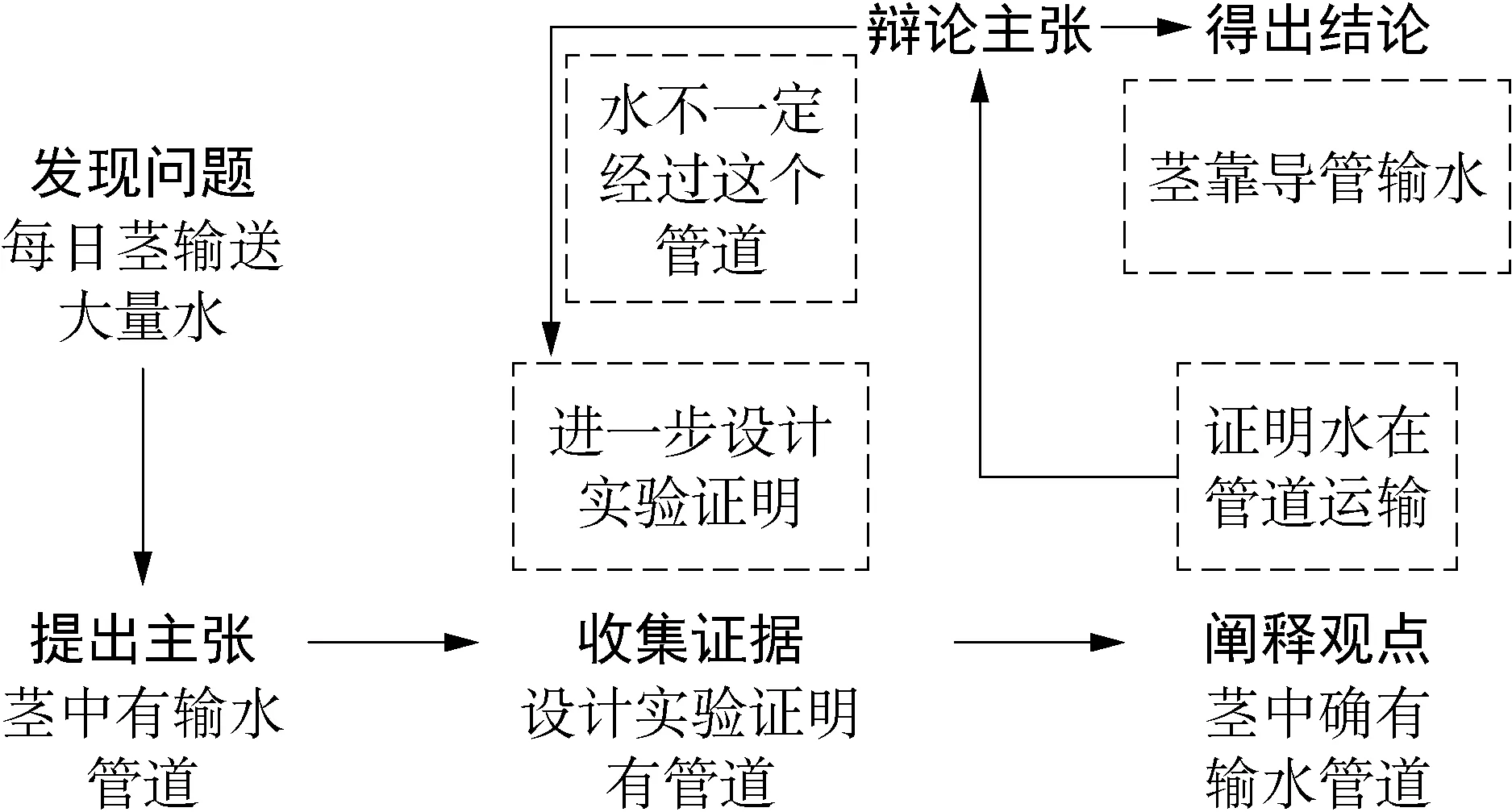

2.4 教学思路设计 基本思路是先功能后结构: 拿来植物先让学生思考茎的作用,然后聚焦到茎的运输功能。由植物一天的耗水量引出茎可以高效输送水分。真实情境引发问题: 茎中有怎样的结构实现高效的输送水分。讨论并猜测茎中可能有专门的输导水分的结构。猜测横切茎的切面上管道所在部位,并且通过显微观测证实或修正对管道口位置的认知。然后,判断开口是否即为运输水分的管道口,讨论并设计方案进一步验证水分是否通过看到的管道进行运输。最后纵切植物茎,寻找并观察导管的外观结构,并验证其功能(图2)。

图2 教学思路设计

2.5 课堂教学进程 具体如下:

2.5.1 先功能后结构,真实情景引发问题 教师在上课伊始拿来一棵小型木本植物,讨论茎有何作用。学生根据已有认知很快给出植物茎具有支撑和运输的作用,并进一步分析给出水分、无机盐以及有机物在主干茎中运输方向上的特点: 水分带着无机盐由根吸收自下而上送达枝叶,叶片光合作用生产的有机物自上而下供给根部需要。引导并聚焦到植物茎运输的功能,两类物质在主干茎中运输方向相反的特点的讨论也为后续激发思考茎中存在运输有机物的专门通道——筛管做铺垫。然后教师手拿三瓶矿泉水补充道: 科学研究表明,一株玉米一天通过茎要向上输送三瓶左右的水,若像大树这样的植物它的茎一天需要输送更多的水,这么多的水在茎中高效地运输,植物的茎需要怎样的结构才能实现呢?通过真实情境给出科学数据引发核心问题: 茎中有怎样的结构实现高效地输送水分?

2.5.2 引出论题,初步观察 针对茎中有怎样结构才能高效地运输水分,有学生马上想到了茎中可能有管状的结构。引出论题: 茎中有专门管道运输水分。接下来教师展示横切的茎的图片。询问学生对于这一猜测的看法。如果有专门管道,在茎的横切面上我们能看到什么?横切茎面上可能有小孔的想法跑到了学生的脑海中。然后让学生尝试直接肉眼观察寻找茎横切面上的小孔。教师继续追问: 单凭双眼看不到说明什么?这上面到底有没有小孔?部分学生摇头,有学生补充说这是因为个管道太细小了所以肉眼看不见。初步肉眼的观察肯定看不到导管,但能让学生进一步猜测导管很细小的特点,后面用显微镜观察横切的茎显得很有必要。

2.5.3 搜集证据,设计实验观察 教师继续追问: 如果茎中真的有管道,那么这些管道口分布茎横切面的哪里?怎么样才能让我们观察到它们?让学生对导管分布有个预判,带着问题去观察。接下来教师现场拿来经过课前精心筛选的、便于观察的一种木本植物枝条进行徒手切片,组织学生用显微镜低倍观察茎的切片。学生很快看到了大量的小孔,并指出这些孔基本上分布在除了树皮和中心外的区域。

2.5.4 阐释观点、辩论主张,引发进一步的证据搜集根据刚才观察到的小孔及分布特点,大部分学生认为这些管道即运输水分的专门通道。这个小孔就是导管口,导管的分布也符合后续的介绍,探究活动到这里看似可以结束了,但是科学严谨的探究需要对每一环节进行充分的论证,包括对结论的重新思考。于是教师继续追问:“有没有不同意见?你能确定水流经过这些管道吗?怎么办?”学生有点犯难,陷入思考。教师提醒: 水是怎样的一种液体?让我们观察起来有点困难。组织学生对结论进行小组讨论,不久有学生提出: 水是透明无色的液体,流过了之后很难看出痕迹,所以还不能说刚才看到的小孔对应的管道是水的通道。既然透明无色的水不易观察,学生很快结合七年级用红墨水对洋葱细胞染色的经验提出了让植物枝条先吸一会儿红墨水再拿来切片观察的方案。引导学生对实验的初步结论进行论证,引发进一步的证据收集并参与改进实验方案进行重新实验,力求探究的科学性、可靠性。于是,这种源于内在思考的论证活动在科学课堂探究中真实地发生着。

2.5.5 获得结论并进一步观察导管的结构 通过用红墨水处理过的枝条进行再一次显微观察,学生果然看到了只有小孔及小孔所在的周边位置被染红,从而真正证实刚才的猜想。不过对茎中输水的专门管道的探究活动还没有真正结束。因为到这里为止学生只见管口不见管身。一种教学处理是给出图片或模型进行对导管知识的后续教学,不过学生显然更想亲眼看到导管的结构。不过现场切片观察手中植物茎的导管存在一定困难。但教师在课前制作了大量可用来显微观察的茎中导管的切片成品。随着这些茎切片在学显微镜下被学生观察,一条条带着螺丝纹路的管状结构映入学生的眼帘。经过讨论,集体展示红墨水处理过的纵切茎的临时装片。面对看到的被红墨水染红的螺纹导管,学生一致认为它像人体中运输血液的血管。此时,他们脑海中导管的形象鲜活了起来。接下来教师简单补充导管类别等知识,让在学生脑海中真实而又全面地建构导管的概念。

3 初中科学论证探究式教学的价值浅析

论证过程是科学探究的核心实践,它贯穿于科学探究的始终[4]。论证探究式是培养和发展学生批判性思维的有效途径。科学课堂的探究如果有机会让学生进行论证、解释的建构和证据评价的过程,从而给学生一个进行相互交流、质疑比较、暴露和修正的平台,有利于提高学生科学探究、推理和批判思考等能力,也有利于学生对科学核心概念的建构和对科学探究活动的深层理解与学习。

科学课堂进行论证探究式教学其实不一定要还原真实科学实验的每一步骤,但对一些重要环节进行充分论证,能够让学生历经有理的探究过程,有利于培养科学思维和对科学本质的进一步理解。在教学中,教师要精心选择论证主题,有效组织论证活动,培养学生的论证能力,促进学生的科学学习。

论证不仅只是对自然现象成因的解释,它在科学学习上还推动着认知向较高的层级发展[5]。在科学课堂中开展论证探究式教学带来的价值不仅止于提升学生的论证能力,更有助于学生真正科学核心素养的提高。