农村老龄家庭贫困脆弱性特征与社会保障水平关联研究

2018-12-19刘欢

刘 欢

(武汉大学 社会保障研究中心,湖北 武汉 430072)

农村老龄家庭贫困脆弱性特征与社会保障水平关联研究

刘 欢

(武汉大学 社会保障研究中心,湖北 武汉 430072)

基于中国健康与营养调查数据库2004—2011年四次调查数据,选取445份农村老龄家庭样本对老龄家庭脆弱性进行研究。结果显示,老龄人口收入及遭遇的风险对其脆弱性有重要影响;家庭非生产性资产、异质性风险与家庭慢性贫困脆弱显著正相关,家庭生产性资产、公共转移支付收入、养老金收入、医保参保与家庭慢性贫困脆弱显著负相关;家庭生产性资产、异质性风险变量与家庭暂时性贫困脆弱显著正相关,退休金收入与暂时性贫困脆弱显著负相关。下一步,应当建立精准识别老龄脆弱性的瞄准机制,强化社会保障的作用以及建立动态的脆弱性监测评估机制。

农村;老龄家庭;贫困;脆弱性

一、问题提出与文献回顾

伴随医疗技术的大幅提升和计划生育政策的长期实施,生育率和死亡率的不断下降直接推动了中国人口老龄化的发展,并且中国人口老龄化是在“未富先老”的情况下发生的,与发达国家人口老龄化不同,中国老龄人口不仅增速快,而且基数规模很大。人口老龄化的快速发展不仅直接对相关老龄需求产品、服务产生直接的冲击,也对政府公共服务提出了多种挑战。社会经济转型、人口老龄化的快速推进以及城镇化等因素的共同作用使得养老问题不再是单一的家庭问题,也不能仅依赖政府帮扶,而是需要社会各界共同面对老龄人口养老保障问题。老龄人口的养老保障既需要良好的顶层设计,也需要切合实际的实施方案,从中国养老保险实施情况来看,广大农村地区养老保险参保率依然相对较低且待遇水平不高,老龄贫困问题严重。改革开放以来,中国经济的快速发展取得了举世瞩目的成就,但是随着经济的快速发展,贫富差距在不断拉大,贫困问题也备受关注,其中老龄贫困问题占到了较大比例。有学者研究发现中国老龄人口贫困发生率超过10%[1]。事实上在中国,多数老龄人口依然坚持家庭养老的理念。但是随着人口流动的加速,家庭养老往往并不能为老人提供有效的服务,甚至在经济上也不具有稳定性。在社区养老环境没有形成及机构养老不能满足多数老人养老需求的情况下,中国老龄人口还面临着稳定的经济支撑问题。由于缺乏有效的资金来源,老龄人口并不能实现“老有所乐”,而更多是“老有所为”,“为”是迫于生计而不得已继续从事劳动的行为。迫于生计下的的劳动提供一方面能够提升老龄人口收入,另一方面却也相对提升了老龄人口健康脆弱性[2-3]。此外,家庭之间经济帮助的减少会使得老人的经济脆弱性加深,而养老条件、养老基础、养老能力、养老环境等的变差使得老龄家庭的综合脆弱性进一步地深化。

养老保障作为对老龄人口养老安排的兜底保障,是实现“老有所养”的经济基础。在中国农村地区,由于养老保险参保率较低且待遇水平不高等原因,直接降低了养老保险的经济保障作用。这一政策的不健全会进一步加深老龄人口脆弱性发生率,加大农村养老风险性。通过分析当前中国农村老龄人口脆弱性的形成原因及其主要因素,有助于找出农村养老保障的关键性因素,进而为解决农村养老困境提供有效的建议,缓解农村老龄化带来的养老压力,降低老龄贫困发生率。

老龄人口通常被认为是最脆弱的群体之一,如果没有养老金,只能单纯依赖子女和社会网络关系来维持生活[4]。脆弱性概念起源于对自然灾害问题的研究,后来在社会学和经济学等社会科学领域也有较大应用,如金融脆弱性、贫困脆弱性等。而对老龄人口脆弱性的研究属于经济学与社会学等多学科交叉,目前,关于老龄人口脆弱性评估主要路径有:(1)通过构建识别老龄脆弱性系统框架,区分并研究脆弱性出现、威胁、应对能力等领域之间的相互作用。如贫困、无子女、疾病或社会隔离等使得老年人是高风险群体,即面临威胁、威胁形成、缺乏防御或资源来处理威胁[5-6]。通过资产脆弱性框架解释特定形式的风险,如灾难性的卫生支出和有艾滋等死亡的儿童,同时框架还解释了为什么老年人的经济状况比其他人更加不稳定[7]。(2)从单一视角研究老龄人口脆弱性。根据家庭结构特征定义老龄人脆弱性的两个重要组成部分:结构和关系的脆弱性[4]。从医疗费用以及流行病在老龄人口、高龄人口中的快速增加视角研究老年人脆弱性[8-11],老年人的脆弱性一般与资源有关[12]。最后,从自然与非自然视角解释老年人脆弱性[13],原因是老龄人口是脆弱群体中遭遇紧急情况脆弱性更高的群体。(3)有学者基于社会保护选择探讨老龄人脆弱性及减少脆弱性的有效措施,老龄人口在哪些方面比其他群体人口更容易表现出脆弱性以及如何理解相对脆弱性是研究对老年人社会保护有效性的重要支撑[14-17]。

上述研究从不同侧面解释了老龄家庭贫困脆弱性理念构化、养老实施等阶段行为机理,但由于老龄人口脆弱性是综合因素形成的一个复杂的过程,通过单一关系解释老龄人口脆弱性生成及扩散机理,不仅理论视阈狭窄,工具性也不足,更无法全面揭示老龄家庭脆弱性生成、演变的内在因果逻辑和过程。毋庸置疑,经济发展与社会的转型以及老龄人口家庭、个体特征变化是老龄人口脆弱性变化的潜在原因。既有研究文献为老龄人口脆弱性研究的推进提供了一定理论指导,但以下关键性问题并未解决:老龄化与脆弱性、贫困之间的关系是什么?是否老年人或者有老年人家庭比其他家庭显示出更强的脆弱性?老年人或老年人家庭是以什么方式或者什么原因导致脆弱的?什么样的社会保护干预措施对老年人有效?本文尝试在已有研究基础上对农村老龄家庭贫困脆弱性进行研究,在精准扶贫的战略背景下,从而更好地实现对农村老龄家庭老人的精准养老与精准扶贫的有效衔接,促进扶贫的实效性。

二、理论基础及模型构建

脆弱性概念最早是源于自然科学领域,现在被广泛用于人文、社会科学等领域。脆弱性是一个相对的概念,它包含了一个主体在面对风险时的敏感性、抵抗能力以及风险发生后的恢复能力。同时,脆弱性也是一个动态的概念,是指伴随着某个主体或者系统内部结构、特征发生变化后,这一主体或者系统的脆弱性程度也会发生变化,具体而言就是脆弱性主体或系统通过自身发展或者人为的外部因素影响而改变原有的内部结构或者风险暴露形式,从而使得自身脆弱性程度的降低和抗风险能力的提升,并最终通过自身改变而提升主体或者系统的稳定性,表现为向较低脆弱性程度的发展变化。从多个学科来看,脆弱性应是多维度的,如从人类学或者社会学来看,脆弱性既是内在的一种表现,也会因自然环境或者社会环境的变化导致风险敏感性的变化,进而产生脆弱性人口。对于脆弱性的不同学科或者视角的解读,是实现人口脆弱性综合分析的前提,是构建脆弱性评价体系的基本要素。

对脆弱性进行量化研究,其前提是以多维度为基础建立科学的指标体系。首先,要有明确的脆弱性定义,综合国内外已有研究,可将脆弱性定义归纳为以下三种。第一种,将脆弱性界定为某个个体或家庭在未来陷入贫困的可能性。这一可能性是根据不同时期的家庭消费或者收入水平进行测算,进而得到家庭未来消费或者收入在某个区间的分布概率,这一概率就是家庭脆弱值。在此定义下,脆弱值的测量决定于贫困线设定、永久性收入估计方法、期限及脆弱线的选择四个因素。贫困线设定的不同会导致不同的脆弱性结果,如以国家贫困线为标准的脆弱值,在其他条件不变时,一般要低于以国际贫困线1美元、2美元下的脆弱值;作为未来收入或者消费分布测度重要影响因素,未来永久性收入估计法的不同也会引起估计值的较大差异,如以家庭各年度的消费值测度的脆弱性和以各年度收入均值测算的脆弱性会有较大不同,消费和收入并不能划等号,特别是针对农村家庭高储蓄、低消费时,不同测度指标的结果会存在较大差异;期限的选择,原则上是时间越长越好,但也有学者研究发现面板数据年限选取越长并没有提高家庭脆弱性估计的准确性,并且不同期限选择会直接影响到估计参数;最后是脆弱线设定,不同脆弱线设定下的脆弱值也会有较大不同,现有关于脆弱线设定的划分主要有两种,一种是高脆弱线,一种是低脆弱线,国内外已有研究表明选取50%作为脆弱线更具合理性,也有选择按贫困家庭数占家庭总数的比例作为脆弱线划定标准。第二种定义是从生命周期考虑,当家庭遭遇重大风险冲击时,由于缺乏生命周期式的储蓄规划,因消费平滑能力不足造成的短时期消费水平的急剧下降。第三种定义则是根据家庭确定性等值效用与期望效用的差异来进行界定,这里将家庭脆弱性风险划分不同的部分,家庭脆弱性是由贫困及协同性风险、异质性风险、不确定性风险组成,脆弱性是由家庭遭遇的风险进而引起的效用损失进行测算,即按照确定性等值消费与预期家庭消费之间的差额进行脆弱性界定。以上脆弱性界定具体到已有研究中,可以归纳为以下三种,即乔杜里等(Chaudhuri et al.,2002)的期望贫困的脆弱性(VEP)的理论方法[18]、利根(Ligon,2003)的期望效用的脆弱性理论(VEU)[19]、德尔康(Dercon,2000)的风险暴露的脆弱性理论(VER)[20]。本文选用乔杜里等的估计方法计算脆弱性。测量贫困脆弱性的基本方程为:

(1)

Vh,t表示家庭h在时间t时的脆弱性,yh,t+1表示家庭h在t+1时间的收入水平,是家庭未来收入,z是在t+1时期的国家绝对贫困线标准。f(h,t+1)是家庭未来收入的概率密度函数,如式(2)所示,主要受到可观测变量Xh,t(如家庭及个体特征)及包括随机可预测、不可预测风险因素等随机误差项因素的影响等,其函数关系为:

f(h,t+1)=f(Xh,t,αt,εh)

(2)

yh,t=αhXh,t+εh

(3)

(4)

贫困线标准是各年度国家公布的绝对贫困线标准。脆弱性研究中,脆弱线的设定是关键,所以本文借鉴樊丽明等(2014)[22]采用的脆弱性门槛值方法,将预测的人均收入对数低于贫困线的值作为脆弱性的第一个门槛值;将50%作为高脆弱线。根据测算出来的家庭贫困脆弱性值进行赋值,建立虚拟变量,其面板模型为:

(6)

模型中,被解释变量分别为老龄家庭贫困脆弱性和家庭贫困发生次数,家庭预测贫困记为1,否则为0;家庭贫困发生次数0~4分别表示发生0次、1次、2次、3次和4次。解释变量Public_inc表示家庭获得的公共转移支付收入对数;Assets表示家庭拥有的生产性资产、非生产性资产对数值;Med_ins表示家庭参加医疗保险变量,参加记为1,否则记为0;Pension表示家庭获得养老金收入对数;Risk表示家庭遭遇的风险性因素,包括异质性或同质性风险。controls表示模型控制变量,模型控制了家庭户主性别、教育、工作、耕地面积及地区等变量。ε表示其他随机干扰项对家庭贫困脆弱的影响。

三、数据来源及描述性统计

(一)数据来源

本文的数据选自中国健康与营养调查(CHNS)数据库,该数据库调查省份包括中国东、中、西地区十几个代表省份,调查年份从1989—2011年,调查内容包含居民户调查和居民个人调查,其中居民户调查中提供了包括户主个人信息、家庭财产、家庭收入等数据;居民个人调查中包括个体教育、个人健康、个人工作及总收入、个人医保等数据。通过选取家庭户编号(Hhid)、调查年份(Wave)及家庭人口数信息(Line)等主要变量,在软件Stata中完成了数据合并,最终得到老龄家庭有效样本数445份。

(二)主要变量解释及描述性统计

本文从家庭贫困性出发选取主要变量,家庭作为重要单位的主要变量包括表1统计的变量,分别统计了户主特征、家庭特征及社区特征等变量。表1分别给出各变量的定义、均值、标准误、最小值与最大值的统计结果。其中,异质性风险统计显示,有9.89%的家庭遭受了异质性风险冲击。贫困标准以国家当年划定的绝对贫困线标准进行定义,根据国家公布的数据,2004—2011年国家公布的绝对贫困线分别为683元、693元、1 196元、2 300元,家庭贫困发生次数从0~4分别表示未发生过贫困、贫困1次、贫困2次、贫困3次、贫困4次,统计显示,家庭贫困发生次数均值为0.528 1。

表1 主要变量描述性统计

① 异质性风险是指家庭遭遇的风险冲击,本文选用邰秀军等( 2009)[23]采用的家庭是否遭受重大疾病冲击表示家庭风险性因素。

表1(续)

① 家庭非生产性资产和生产性资产的计算CHNS并未直接给出,根据数据中统计的家庭住房、家用电器等合并得出家庭非生产性资产;根据统计中的家庭三轮车、自行车、摩托车、汽车、拖拉机灌溉设备、家用水泵、炊具、木工用具缝纫机等将其定义为生产性资产,求和得到家庭生产性资产数。家庭公共转移支付收入在统计中主要包括困难补助、残疾补助、福利金独生子女补助、煤气燃料补贴、煤火费、用电补贴等,求和得到家庭公共转移支付收入。

四、实证结果及分析

(一)家庭贫困动态变化与贫困脆弱性关联度分析

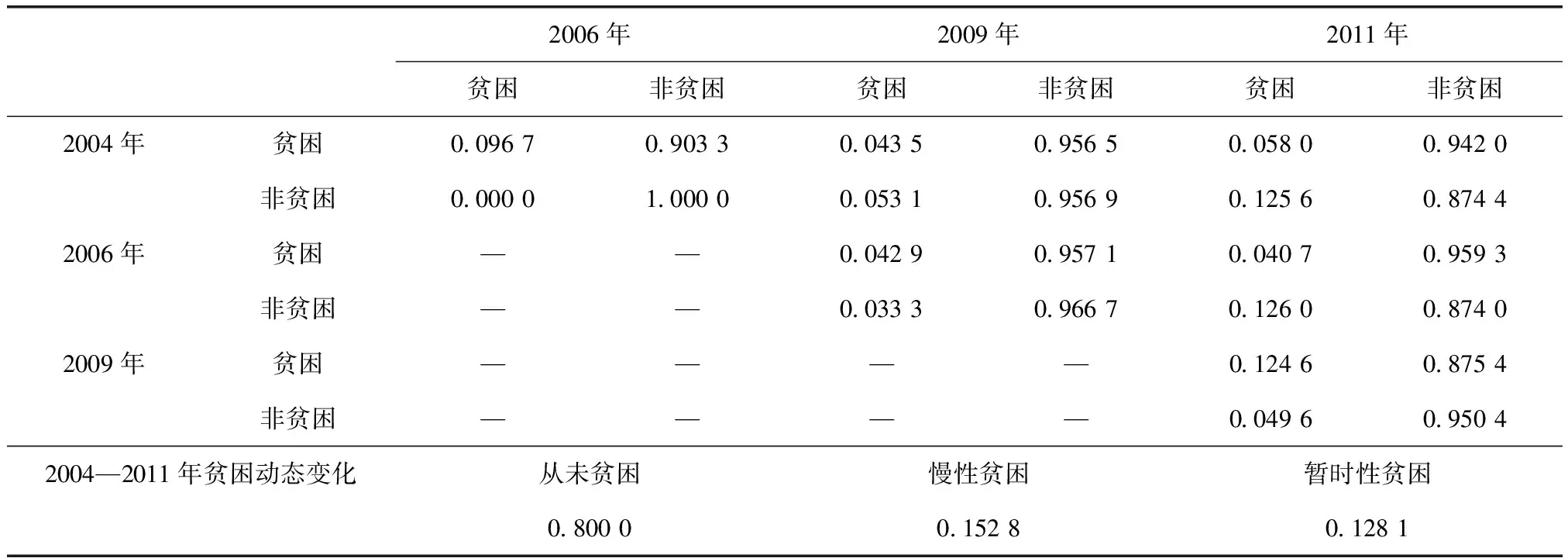

家庭贫困动态变化反映的是家庭本年度陷入贫困,下个年度退出或者再次陷入贫困的概率。如果连续性发生贫困,则呈现为慢性贫困;相反,如果在某一年度呈现为贫困,其他年度为非贫困则显示为暂时性贫困;而在某一年度发生贫困,下一年并未发生贫困,但在未来年度有陷入贫困的可能性,则显示为家庭贫困脆弱性,特别是游离于贫困线附近的脱贫家庭或者低收入家庭。如表2所示,受调查数据限制,根据每次调查年度显示家庭贫困与非贫困状态,并未逐一年度进行跟踪,但结果并不影响。表2结果显示,在2004年家庭贫困时,2006年贫困发生率为9.67%;2009年家庭贫困发生率为4.35%;2011年家庭贫困发生率为5.80%;而2004年家庭非贫困时,2006年、2009年、2011年家庭贫困发生率分别为0.00%、5.31%、12.56%。值得注意的是,2009年家庭贫困,到2011年家庭贫困发生率最高达到12.46%,其中原因主要是2011年国家贫困线有大幅提升,使得原本贫困家庭在此进入贫困的概率增加。表2最后一行统计显示,从2004—2011年四次调查家庭中从未发生贫困的占到80.00%;处于慢性贫困的家庭占比为15.28%;而暂时性贫困家庭比重为12.81%,其中慢性贫困占比高于暂时性发生贫困家庭占比。

表2 家庭贫困动态变化

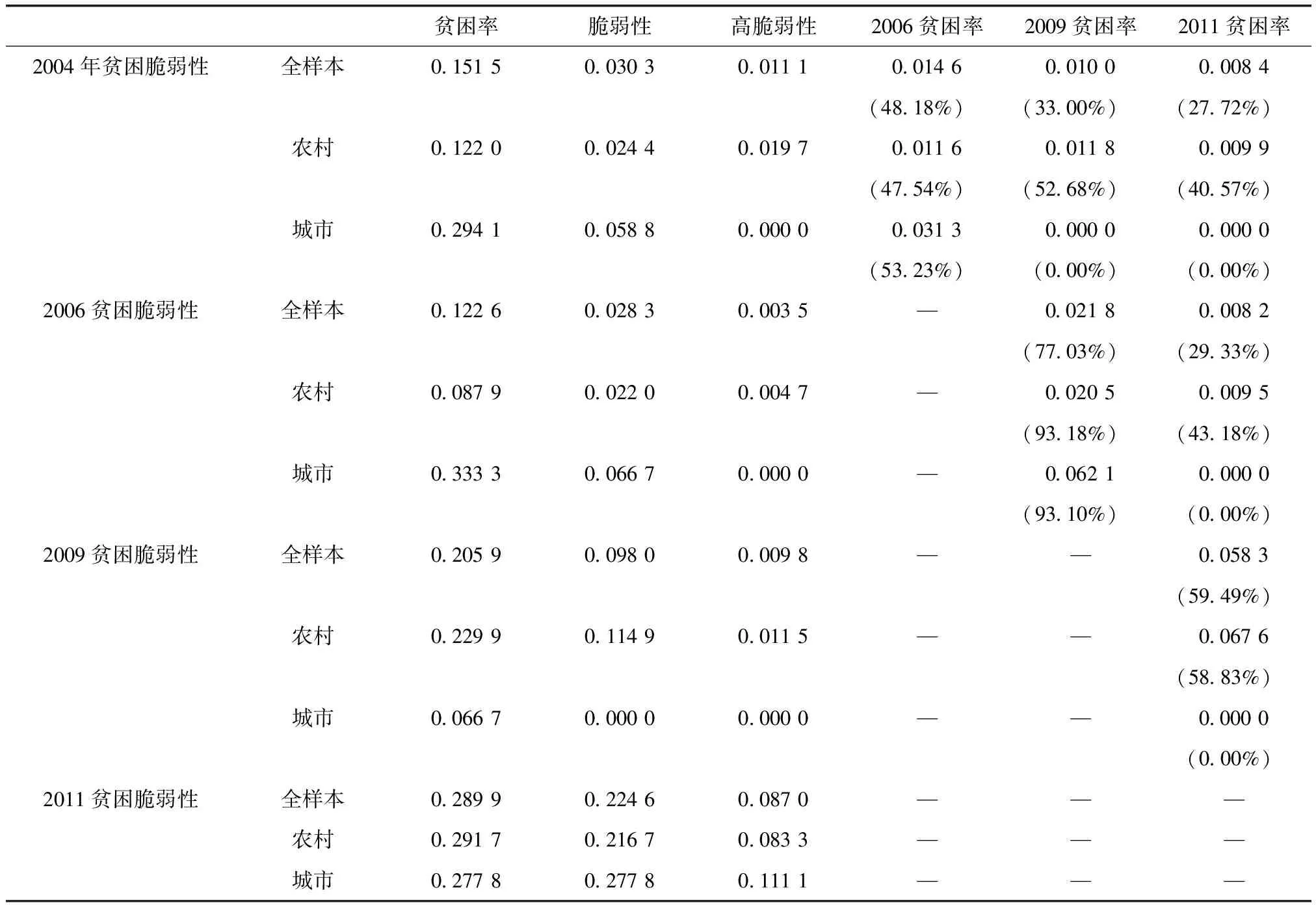

以下引入家庭贫困脆弱性分析家庭贫困中慢性贫困、暂时性贫困的区别(如表3统计结果)。表3统计了在上一次调查中家庭处于贫困脆弱性,下一次调查家庭陷入贫困的概率,分别统计了全样本、农村和城市样本的比较分析。由于样本中城市家庭与农村家庭统计数并非1 ∶1的关系,而是农村样本占到85.39%,因而影响到统计结果,结果显示城市贫困率比农村贫困率要高,与现实不符,但这并不影响本文的分析。如表3所示,以2004年为例,全样本家庭贫困发生率在15.15%,脆弱性家庭和高脆弱性家庭分别占为3.03%和1.11%;随着年份往后推移,家庭贫困脆弱性对家庭贫困发生率的影响在逐渐减弱,从2006年的家庭贫困发生率0.014 6下降到2011年的0.008 4,其家庭贫困脆弱性对下年度贫困发生率的传递由48.18%下降到了27.72%。而在分农村样本和城市样本后,这一趋势依然成立,说明家庭贫困脆弱性对家庭贫困发生率的影响是逐年减弱的。

纵向比较发现,家庭贫困发生率呈波动递增趋势,其中在2006年出现下降,2009年后又逐年上升。2006年的下降主要是受“新农合”政策的影响,对贫困家庭中暂时性贫困家庭有较大的削弱作用,2009年后逐年上升是由于贫困线较之前有较大幅度的提升,使得贫困家庭有较大幅度增加。

表3 脆弱性与家庭贫困发生率的关联性

(二)家庭特征与家庭贫困脆弱性

家庭贫困脆弱性的动态变化与家庭特征有着密切的关联,如家庭户主特征、家庭规模、家庭所在省市等,如表4所示。表4分别列出了各年度、户主年龄、受教育年限、家庭规模以及家庭所在地区与家庭总体贫困脆弱、慢性贫困脆弱、暂时性贫困脆弱的关联。如表4所示,年份上,从2004—2011年家庭总体贫困脆弱呈上升趋势,家庭慢性贫困整体呈下降趋势,而家庭暂时性贫困脆弱呈非线性波动变化。从户主年龄上看,户主年龄在45~55岁年龄段家庭总体贫困脆弱性发生率最高为0.163 3;家庭慢性贫困脆弱也在45~55岁年龄段最高,为0.244 9;而家庭暂时性贫困脆弱发生率最高为65岁以上老人家庭。从户主教育程度来看,户主教育在小学及小学以下家庭总体贫困脆弱、慢性贫困脆弱值均为最高,分别达到0.139 3、0.164 1;而暂时性贫困脆弱最高为户主受教育程度为专科、本科以上文凭,达到0.236 8,其主要原因是这类户主由于有较高文凭,在职业、创业投资等方面有较大投入,因而增加暂时性贫困脆弱的可能性,同时也受到样本限制影响,高文凭样本在总样本中占比较低,提高了其家庭暂时性贫困脆弱。从家庭规模视角看,家庭总体贫困脆弱、慢性贫困脆弱、暂时性贫困脆弱最高值均发生在4人以上家庭,说明家庭规模越大,家庭贫困脆弱性值越高。造成这种情况可能的原因是受贫困影响,绝对贫困家庭在人口劳动力投资上不足,因而在人口较多家庭表现出更强的家庭贫困脆弱性。而从家庭所在地区特征来看,首先,中部地区家庭在总体贫困脆弱性、慢性贫困性脆弱、暂时性贫困脆弱性上的值均为最高,主要原因是调查样本中在删除2011年新增省市调查数据后东部省份占到4个、中部省份占到3个、西部省份则为2个,西部样本的缺失影响了西部总体贫困脆弱值的呈现,但并不影响横向比较结果;其次,各地区家庭的慢性贫困脆弱均要高于暂时性贫困脆弱值,说明慢性贫困在家庭贫困中占有较大比重,是贫困的重要根源。

表4 贫困脆弱动态性及家庭特征、地区差异

以上分析了家庭主要特征与家庭贫困脆弱的关联。家庭贫困脆弱最重要的影响是家庭收入,以家庭未来消费作为重要的脆弱性指标来衡量家庭主要资产、非工资性收入对脆弱性的影响,如图1所示。图1分别描述了家庭消费、家庭获得公共转移支付收入、退休金收入、生产性资产与非生产性资产的核密度图,图中值是取了各变量的对数之后的结果。如图1所示,当家庭获得公共转移支付收入处于上升阶段时,家庭未来消费也处于上升阶段,并且家庭消费与家庭公共转移支付曲线呈现相同的形状,说明公共转移支付对家庭消费有重要的作用。其次,家庭获得退休金收入曲线大部分处于家庭消费曲线下方,但当家庭退休金收入上升时,家庭消费也呈现上升,且其与消费曲线交点是消费曲线的第二个峰值,说明退休金收入也增加了家庭消费倾向,但并不是无限增加,上升到峰值之后,家庭消费开始逐渐下降。再次,家庭非生产性资产与家庭消费曲线有相交,但整体较家庭消费靠右,其峰值要远高于家庭消费峰值,且在其达到峰值时,家庭消费也达到第二次峰值,随之下降,家庭消费也开始下降,说明家庭非生产性资产是家庭消费的一个重要“指示灯”,有明显的趋同效应。最后,家庭生产性资产曲线也有两次峰值,家庭资产达到第一次峰值时,家庭消费曲线出现拐点;而在家庭生产性资产达到“凹点”时,家庭消费却达到第二次峰值,说明家庭消费与家庭生产性资产有明显的“此消彼长”的关系,即家庭生产性资产越多,家庭消费则越少,这也可理解为当家庭拥有更多资产去进行投资时,家庭消费则必然减少,当投资达到最大时,家庭消费也随之降为最少。

图1 家庭贫困脆弱(以未来消费作为主要衡量)与非工资性收入、资产关系核密度图

(三)实证检验结果分析

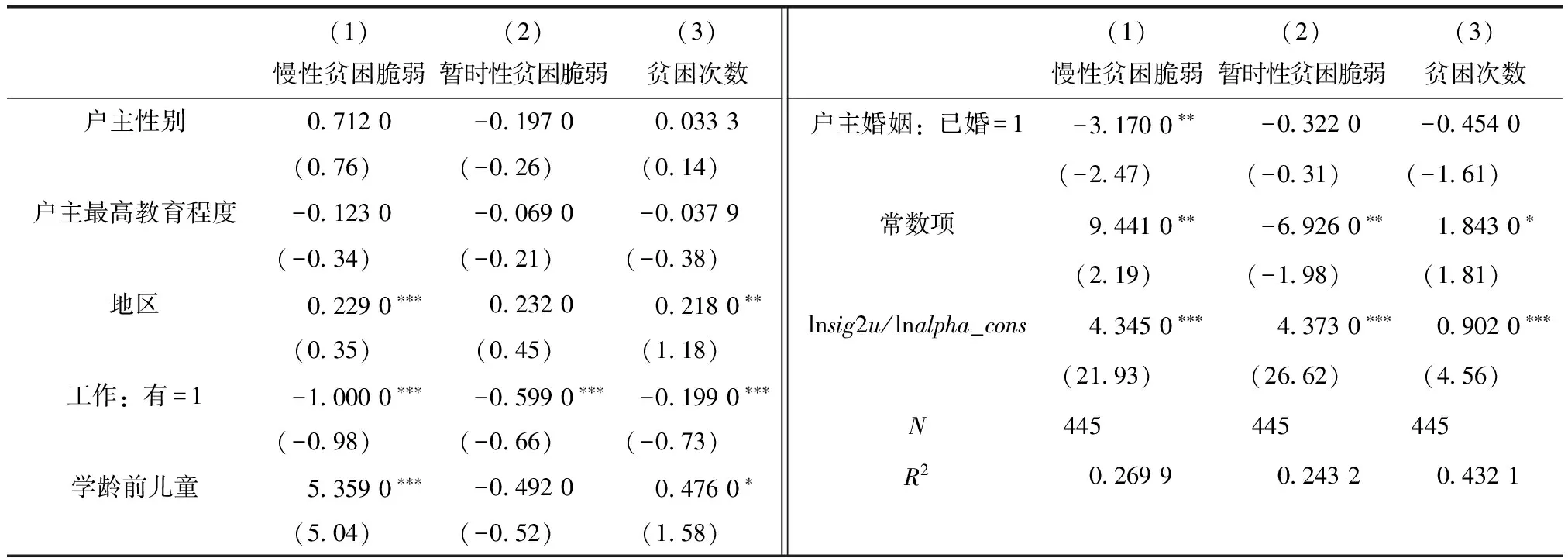

家庭脆弱性及贫困发生次数在以上分析中已经分析其主要特征及其与家庭特征等因素的统计关联,但为更有效和全面地检验哪些因素对家庭贫困脆弱性和贫困发生次数有显著影响,以下通过计量检验结果进行验证。如表5结果所示,模型(1)和模型(2)均是采用以家庭为参照面板,年度为时间变量的面板二值选择probit固定效应模型;考虑样本值的分散性,即变量的方差与均值差异较大,模型(3)是采用以家庭为参照面板,年度为时间变量的面板负二项计数模型。模型分别控制了地区、社区服务、医疗条件、家庭有无学龄前儿童、家庭耕地面积、户主性别、年龄、婚姻、受教育年限、工作等变量。

实证检验结果如表(5)所示,其中模型(1)是家庭慢性贫困脆弱为被解释变量的回归结果,结果显示,家庭资产方面,家庭非生产性资产与家庭慢性贫困脆弱显著正相关,系数为0.732,在10%水平上显著;生产性资产与家庭慢性贫困脆弱显著负相关,且当家庭生产性资产每增加1个单位,家庭慢性贫困脆弱减少134.4%,系数在1%水平上显著,与上文引用家庭消费解释家庭贫困脆弱与家庭资产关系的结果一致。家庭获得公共转移支付收入与家庭慢性贫困脆弱显著负相关,当家庭获得的公共转移支付收入每增加一个单位时,家庭慢性贫困脆弱减少188.5%,系数在1%水平上显著,公共转移支付对家庭慢性贫困脆弱影响效应较大;这与樊丽明等(2014)[20]关于公共转移支付对慢性贫困的脆弱性没有任何影响的结论相悖。樊丽明等认为公共转移支付收入能够改变家庭的暂时性贫困,但就长远来说,慢性贫困脆弱性受到公共转移支付收入的影响依然不大,公共转移支付收入的获得存在波动性。医保参保率与家庭慢性贫困脆弱性显著负相关,系数为-3.210 0,在1%水平上显著,说明家庭医疗保险参保率对家庭慢性贫困脆弱有显著的削弱作用。退休金收入与家庭慢性贫困脆弱显著负相关,系数为-1.457 0,在1%水平上显著,说明退休金收入每提升1个单位,家庭贫困脆弱减少145.70%。家庭异质性风险,这里的异质性风险主要是指在调查时是否发生过重大疾病,结果显示异质性风险与家庭贫困脆弱显著正相关,且每当家庭异质性风险提高一个单位,家庭慢性贫困脆弱增加100.3%,且在1%水平上显著,这与邰秀军等(2009)[23]关于影响家庭成员的异质性风险对家庭未来消费方差的影响显著为正的研究结论相同,原因在于,当家庭遭遇健康威胁时,在没有其他收入进行补偿的情况下,家庭收入减少的同时,还需进行大额的健康消费投入,进而增加了家庭慢性贫困脆弱性。

模型(2)是以家庭暂时性贫困脆弱为被解释变量的回归结果,结果显示家庭生产性资产与家庭暂时性贫困脆弱显著正相关,且当家庭生产性资产每增加一个单位,家庭暂时性贫困脆弱增加2.86%,系数在1%水平上显著,这与家庭慢性贫困脆弱的关联恰好相反,与生产性资产的用途有关,即家庭生产性资产在未来能够给家庭带来较高收益,但是属于长期投资,在短期内会削弱家庭可支配收入和消费,增加家庭暂时性贫困脆弱。退休金收入与家庭暂时性贫困脆弱显著负相关,系数为-0.576 0,在10%水平上显著,家庭退休金收入每提升一个单位,家庭暂时性贫困脆弱减少57.60%。异质性风险与家庭暂时性贫困脆弱也显著正相关,且当异质性风险每增加一个单位,家庭暂时性贫困脆弱提高14.8%,系数也在1%水平上显著,但其增加程度要远低于慢性贫困脆弱。其他变量对家庭暂时性贫困脆弱影响并不显著。

最后,模型(3)是以家庭贫困发生次数为被解释变量的回归结果,结果显示生产性资产对家庭贫困发生次数显著负相关,当家庭生产性资产每增加一个单位,家庭贫困发生次数减少15.9%,系数在10%水平上显著,这与模型(1)和模型(2)的分析结果一致,即生产性资产作为一种投资对家庭未来收入和消费有重要影响,能够削弱家庭贫困。公共转移支付收入及医保变量也与家庭贫困发生次数显著负相关,且当公共转移支付收入每增加一个单位,家庭贫困发生次数减少22.6%,系数在1%水平上显著;而参加医疗保险变量每增加一个单位,家庭贫困发生次数减少43.9%,系数在5%水平上显著,这与前面的分析结果一致,即公共转移支付收入能够改变家庭慢性贫困脆弱,但对长期的慢性贫困并不显著,因而对于短期家庭贫困发生次数是有重要影响,这里短期和长期是以调查样本间隔时间作为标准,即2~3年记为短期,3年以上则为长期;而医疗保险参保对家庭慢性贫困脆弱为显著负向影响,同样会传递到未来家庭贫困发生次数。家庭获得退休金收入与家庭贫困发生次数呈显著负相关,系数为-0.793 0,在1%水平上显著,退休金收入提升一单位时,家庭贫困发生频率将减少79.30%,说明退休金收入对家庭贫困有重要的影响,退休金收入作为重要的收入来源,往往与老龄人口年轻时工作贡献有关,但中国农村地区老龄人口领取养老金收入的人口占比很低,这对老龄家庭贫困有重要影响。

表5 家庭脆弱性及贫困发生次数影响因素回归结果

表5(续)

注:括号内值为Z值;*代表P< 0.1,**代表P< 0.05,***代表P< 0.01。

五、结论与启示

本文基于中国健康与营养调查(CHNS)2004—2011年4次调查中农村老家庭数据,运用乔杜里等提出的期望贫困脆弱性(VEP)的理论方法,构造出家庭贫困脆弱性值,并将低于当年绝对贫困线的门槛值定义为家庭脆弱线;低于绝对贫困线以下50%的值定义为高脆弱性。统计结果显示,老龄家庭户主特征、家庭收入(主要包括公共转移支付收入、养老金收入)、家庭资产、医保、家庭风险等变量与家庭贫困脆弱性有统计上的明显关联性。实证结果进一步显示了家庭非生产性资产、异质性风险与家庭慢性贫困脆弱显著正相关,家庭生产性资产、公共转移支付收入、养老金收入、医保参保与家庭慢性贫困脆弱显著负相关;家庭生产性资产、异质性风险变量与家庭暂时性贫困脆弱显著正相关,家庭退休金收入与暂时性贫困脆弱显著负相关,与其他变量无显著关系;而在家庭贫困发生次数方面,家庭生产性资产、养老金收入、医保参保及公共转移支付收入变量均与家庭贫困发生次数显著负相关,与其他变量关系并不显著。

上述研究结果表明现有政策对老龄家庭贫困脆弱性的关注度存在不足,未来政策制定时应加大对老龄家庭及其脆弱性减贫效果的考量,根据老龄家庭贫困脆弱性的决定因素及政策不足制定更精确的精准扶贫政策。第一,在精准扶贫的战略背景下,加大精准识别贫困脆弱性的成因,强化瞄准机制。农村老龄家庭贫困的致贫原因存在较大的异质性,造成贫困脆弱性的原因有家庭遭遇疾病风险、存在残疾人口、家庭非生产性资产及生产性资产供给不足、老年有效退休收入不足等。因此,在瞄准贫困成因时,可根据家庭实际劳动力及劳动参与率、家庭规模、家庭资产等因素综合考虑家庭贫困标准,做到异质性致贫原因下的精准识别家庭贫困。第二,强化社会保障的基本保障作用。可以尝试在提供一定的公共转移支付基础上保障其最低收入水平,增量上为更好地应对老龄人口老龄化带来的养老风险,应进一步推动农村养老保险、医疗保险的参保率,特别是贫困家庭,其缴费能力与参保率有重要关联性,应加大对贫困家庭参保的优惠政策提供。第三,对于老龄家庭贫困脆弱性的动态监测和评估,实证结果也发现,存在慢性脆弱的家庭要高于暂时性脆弱的家庭,因而针对暂时性脆弱和慢性贫困脆弱应实施有针对性的动态监测评估,强化政策上应对家庭因暂时性脆弱陷入贫困的措施;同时对慢性贫困脆弱家庭进行更深入的帮扶,寻找其脆弱性的综合原因,从而逐一击破,提高扶贫政策的有效性。

[1]杨立雄.最低生活保障制度存在的问题及改革建议[J].中国软科学,2011(8):72-84.

[2]刘欢.社会保障与农村老年人劳动供给——基于中国健康与养老追踪调查数据的研究[J].劳动经济研究,2017(2):96-111.

[3]刘欢,向运华.农村老年人劳动供给行为及其决定因素[J].广西财经学院学报,2017(1):37-47.

[4]GOLAZ V,RUTAREMWA G.The vulnerability of older adults:what do census data say?An application to Uganda[J]African Population Studies,2011,25(2):605-622.

[5]于长永,何剑.脆弱性概念、 分析框架与农民养老脆弱性分析[J].农村经济,2011(8):88-91.

[6]ELISABETH S,MARIANTI R.A framework for understanding old-age vulnerabilities[J].Europe PMC Funders Group Author Manuscript,2006,26(1):9-35.

[7]LLOYD-SHERLOCK P.Identifying vulnerable older people:insights from Thailand[J].Ageing & Society,2006,24(5):755-769.

[8]EEUWIJK P V.Old-age vulnerability,ill-health and care support in urban areas of Indonesia[J].Ageing & Society,2006,26(1):61-80.

[9]ANDREW M K,FISK J D,ROCKWOOD K.Social vulnerability and prefrontal cortical function in elderly people:a report from the Canadian study of health and aging[J].International Psychogeriatrics,2011,23(3):450-458.

[10]郝晓宁,胡鞍钢.中国人口老龄化:健康不安全及应对政策[J].中国人口·资源与环境,2010(3):73-78.

[11]王翌秋,吕美晔.农村老年人的疾病经济负担及影响因素——基于江苏省26个县老年人调查的实证分析[J].中国农村观察,2013(6):71-9.

[12]黄伟伟,陆迁,赵敏娟.社会资本对西部贫困地区农村老年人健康质量的影响路径——基于联立方程模型的中介效应检验[J].人口与经济,2015(5):61-71.

[13]BODSTEIN A,LIMA V,BARROS A.The vulnerability of elderly in disasters:the need for an effective resilience policy[J].Ambiente & Sociedade,2014,17(2):157-174.

[14]WILSON R S,BEGENY C T,BOYLE P A,et al.Vulnerability to stress,anxiety,and development of dementia in old age[J].The American Journal of Geriatric Psychiatry,2011,19(4):327-334.

[15]GRUNDY E.Ageing and vulnerable elderly people:European perspectives[J].Ageing & Society,2006,26(26):105-134.

[16]封婷,郑真真.老年人养老负担和家庭承载力指数研究[J].人口研究,2015(1):50-62.

[17]张硕,陈功.中国城市老年人社会隔离现状与影响因素研究[J].人口学刊,2015(4):66-76.

[18]CHAUDHURI S,JALAN J,SURYAHADI A.Assessing household vulnerability to poverty from cross-sectional data:a methodology and estimates from Indonesia[R].Columbia University Department o f Economics, Discussion Paper,2002,No.01:02-52.

[19]LIGON E,SCHECHTER L.Measuring vulnerability[J].Economic Journal,2003,113(486):95-102.

[20]DERCON S,KRISHNAN P.Vulnerability,seasonality and poverty in Ethiopia[J].Journal of Development Studies,2000,36( 6):25-53.

[21]SINGH S K,MADDALA G S.A function for size distribution of incomes[J].Econometrica,1976,44(5):963-970.

[22]樊丽明,解垩.公共转移支付减少了贫困脆弱性吗?[J].经济研究,2014(8):67-78.

[23]邰秀军,罗丞,李树茁,等.外出务工对贫困脆弱性的影响:来自西部山区农户的证据[J].世界经济文汇,2009(6):67-76.

RelationshipBetweentheVulnerabilityofPovertyandtheLevelofSocialSecurityinRuralAgedFamilies

LIU Huan

(Wuhan University,Wuhan 430072,China)

Based on the survey data of China Health and Nutrition Survey Database from 2004 to 2011,445 rural elderly family samples are selected to study the vulnerability of aged families.The results show that household nonproductive assets and heterogeneity risk correlate positively with the vulnerability of family chronic poverty,while household production assets,public transfer payment income,pension income,and health insurance and correlate negatively with vulnerability of family chronic poverty.The household production assets and heterogeneity risk variables correlate positively with the temporary poverty of the family,and the pension income correlate negatively with the temporary poverty.Based on this,the paper suggests accurate identification of the vulnerability of the targeting mechanism should be established;the role of social security should be strengthened and dynamic vulnerability monitoring and evaluation mechanisms should be built.

rural;aging households;poverty;vulnerability

10.13504/j.cnki.issn1008-2700.2018.01.002

F126;C913.7

A

1008-2700(2018)01-0013-11

2017-03-07

教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国扶贫战略研究”(16JJD840007)、“人口老龄化与养老服务体系建设研究”(16JJD840009)

刘欢(1990—),男,武汉大学社会保障研究中心博士研究生。

(责任编辑:魏小奋)