公共服务与中国农村居民幸福感

2018-12-19许海平傅国华

许海平,傅国华

(海南大学 经济与管理学院,海南 海口 570228)

公共服务与中国农村居民幸福感

许海平,傅国华

(海南大学 经济与管理学院,海南 海口 570228)

采用中国综合社会调查2013年的数据可以考察公共服务对中国农村居民幸福感的影响,并检验不同年龄和不同地区农村居民幸福感影响的差异性。研究结果显示:(1)公共服务中的社会保障服务对提高农村居民幸福感产生了显著的正向影响,但其他公共服务对农村居民幸福感影响不显著;(2)社会保障服务显著影响农村老年居民的幸福感,对农村非老年居民幸福感影响不显著;(3)社会保障服务显著影响东部农村居民的幸福感,对中、西部农村居民幸福感影响不显著;(4)人均收入和相对收入是农村非老年居民和中、西部农村居民幸福感的重要影响因素,其对居民幸福感影响大小呈现“西>中>东”的趋势。鉴于此,构建提升国民幸福的社会保障体系、完善社会保障服务方式、加大对农村贫困地区和民生领域的政策支持都是提高农村居民幸福感的重要手段和方式。

公共服务;农村居民;幸福感;社会保障服务

改革开放以来,中国经济持续较快增长,1978—2015年期间,GDP年平均增长率高达9.65%(1978年不变价,后同),人民生活和收入水平也得到较大提升,城镇人均收入和农村人均收入年均增长速度分别达到7.39%和7.61%。与此同时,人们的幸福感却没有随着经济增长和收入提高而同步上升,反而出现了“伊斯特林悖论”,即更多的财富并没有带来更大的幸福。根据全球幸福指数报告,2013年中国幸福指数排名第93名,2015年排名第84名,虽然出现了上升趋势,但排名仍然比较靠后。政府在社会和经济体系中扮演着重要的角色,政府行为和制度安排的终极目的是让居民感到越来越幸福,因此研究公共服务与国民幸福无疑具有重大意义。在“工业反哺农业,城市支持农村”的方针和政策支持下,中央政府和地方政府投入大量公共财政支出用于“三农”,推动了农村经济进一步发展、提高了农村居民收入和生活水平。根据中国综合社会调查(CGSS)数据,2010年、2012年和2013年农村居民中非常不幸福和比较不幸福的人数比例分别为12.11%、10.64%和10.46%,比较幸福和非常幸福的人数比例分别为69.48%、74.07%和74.55%,连续三年不幸福人数比例和幸福人数比例分别呈现下降和上升趋势。那么,哪些因素影响农村居民幸福感?公共服务是农村居民幸福感重要影响因素吗?公共服务对不同年龄段和不同地区农村居民幸福感的影响有差异吗?对这些问题的思考和回答,对于优化公共服务的年龄结构和地区结构,更好地发挥公共服务对于农村居民幸福感的积极促进作用,具有重要的理论和实践意义。

一、文献回顾与研究假设

根据新古典经济学的观点,政府通过税收获取财政收入,通过公共支出进行社会资源的再分配,比如向居民提供公共产品;公共产品的非排他性降低了由攀比效应带来的幸福损失[1]。在公共支出与居民幸福感之间关系的研究文献中,许多学者得出“公共支出有利于提升居民幸福感”的结论,如苏嘉瓦特(Sujarwoto,2013)对印度尼西亚居民幸福感进行研究,结果显示地方政府能够提供更好的公共产品和服务,居民就会更快乐和更满意[2]。哈利韦尔等(Helliwell et al.,2014)利用盖洛普世界民意调查数据评估157个国家的国家质量在多大程度上影响居民生活水平和幸福感,发现国家质量有助于提升居民收入水平和幸福感[3]。此外,弗赖文等(Flavin et al.,2014)[4]和格莱姆斯等(Grimes et al.,2016)[5]也得出了类似结论。在国内,陈刚和李树(2012)采用CGSS 2006年数据,从效率、公共供给和财产保护等方面衡量政府质量,发现政府质量显著增加居民幸福感[6];汤凤林和雷鹏飞(2014)利用CGSS 2008年数据也得出类似的结论,但教育支出和医疗卫生支出、社会保障支出对居民幸福感产生了不同影响,前者显著提升,后二者微弱降低[7];不同的是,丁述磊(2016)利用CGSS 2013年数据发现医疗卫生服务、基本住房保障服务和劳动就业服务显著正向影响居民幸福感[8]。特别是胡洪署和鲁元平(2012)认为公共支出增加有利于促进农民幸福感,且公共支出主要通过消费来影响农民幸福感[9]。此外,也有少数学者认为公共支出与居民幸福感不是简单的正向关系,如比约恩斯科夫等(Bjornskov et al.,2007)的研究显示政府支出负向影响国民幸福,其原因是公共支出的扩大,必须得向人们征收更多的税收[10];赫萨米(Hessami,2010)对1990—2000年12个欧洲国家的居民进行调查,发现政府支出与国民幸福呈现倒U型关系[11]。基于此,提出本文的第一个理论假说:

假说1:公共服务水平的提高能显著提升中国农村居民幸福感。

不同年龄的群体,公共服务对于农村居民幸福感的影响是否存在差异?中国已经是世界上老龄化人口最多的国家,特别是农村人口老龄化呈现严重的趋势,2013年中国农村65岁以上人口数占总人口数比例达11.16%,比全国9.67%的平均水平高出1.49个百分点。老龄化给经济发展带来一系列问题,如养老保险基金不足、医疗福利需求增加、健康保障支出增加,农村居民人均转移性收入*由于中国官方统计年鉴中没有列出农村社会保障支出的数据,参照尹华北和张恩碧(2011)[12]的做法,以农村居民人均转移性收入(人均纯收入中的转移性收入)作为农村社会保障支出的代理变量,并以2000年为固定基期的农村居民消费价格指数进行折算。从2000年的78.8元增加到2013年的547.4元,年平均增长率达16.08%。也有研究表明老年比重上升使老年福利支出增加,导致社会保障支出增加[13]。相比农村非老年居民,农村老年居民几乎没有收入来源,收入仍处于较低水平,主要靠基础养老金维持生活,但其标准较低。在养老保险实施过程中存在两个问题:一是部分农村地区实行“捆绑式”缴费,即每个符合条件的子女都必须交纳保费,导致老年人无法领取养老金;二是部分农村老年人虽然不符合低保标准,但也处于低保边缘,生活困难。因此,如果在社会保障支出的实施环节上更多考虑到农村居民的实际情况和提高支出力度,农村老年居民的满意度和幸福感将更高,有迹象表明农村老年居民的幸福感要高于非老年居民。本文提出第二个理论假说:

假说2:公共服务水平对农村老年居民幸福感的影响大于农村非老年居民。

不同地区的农村居民,公共服务对于农村居民幸福感水平的影响是否存在差异?中国地域广阔,不同区域经济发展水平呈现较大差异,首先从各省区来看看,东部经济发展水平高,地方财政实力雄厚,可以安排较多的财政支出用于农村居民社会保障,从而有利于提升东部农村居民幸福感;其次从中央层面看,中央财政支出则会偏重于中、西部地区的农村居民,有利于提升中、西部农村居民幸福感,然而中央财政毕竟有限,因此对于提升中、西部农村居民幸福感的效应有限。清华大学发布的“清华幸福中国指数”报告中,经济实力与幸福不存在完全正向关系,当经济处于较低水平时,幸福指数随着经济增长而提升,但当经济发展达到一定阶段后,幸福指数并不随经济增长而增加,在一些特别富裕的地区,幸福指数反而表现出下降趋势,即经济发展和幸福感之间存在倒U型关系。这从侧面说明了在经济欠发达地区,如果提高公共服务水平,居民幸福感也会得以增加,而在经济发达地区,提高公共服务水平对于居民幸福感的影响效果比较小。张辉(2014)利用2010年CGSS数据论述公共服务和社区治理对中国居民幸福感影响,研究表明:经济发展水平较为发达的地区,公共服务对居民幸福感影响更弱,而对于经济发展水平较弱的地区,公共服务对居民幸福感影响较强[14]。刘瑜(2015)也采用2010年CGSS数据实证分析社会保障的幸福效应,社会保障均显著正向影响东部和中、西部居民幸福感,但对前者的影响大于后者[15]*原文中表述为“社会保障对中西部地区居民幸福感的影响大于东部地区”,但根据原文表中的数据发现:东部居民社会保障回归系数为0.328,大于中、西部居民社会保障回归系数0.167,因此原文表述有误。。因此,本文提出第三个理论假说:

假说3:经济发展水平高低不同,公共服务水平对农村居民幸福感影响呈现差异性。地区经济越落后,公共服务水平对提高幸福感的影响越大,反之,地区经济越发达,公共服务水平对提高幸福感的影响越小。

纵观已有研究,发现已有文献主要是从全国角度进行宏观考察,而研究公共服务对中国农村居民幸福感影响的文献很少,虽然胡洪曙和鲁元平(2012)年基于CGSS数据考察了公共支出与农民幸福感的关系[9],但该文中所采用的是2005年和2006年的数据,不能很好地反映现阶段农民幸福感状况及影响,且公共支出是县级层面变量(集群层面),与个人特征变量(微观层面)一起回归会导致模型参数估计的标准误产生偏倚[16]。基于上述不足,本文试图从以下两个方面对现有研究进行拓展和补充:一是从公共教育服务、医疗卫生公共服务、住房保障公共服务、社会管理公共服务、劳动就业公共服务、社会保障公共服务、公共文化与体育公共服务和城乡基础设施公共服务8个方面全面地考察公共服务对农村居民幸福感的影响;二是分年龄(老年和非老年)和分地区角度检验个人特征变量和公共服务对农村居民幸福感影响的差异性。

二、模型、样本数据和指标选取

(一)实证模型

本文的因变量农村居民幸福感是一个有序变量,根据幸福程度由低到高的顺序赋值为1到5的整数,分别对应“非常不幸福”、“比较不幸福”、“说不上幸福不幸福”、“比较幸福”和“非常幸福”。由于有序响应变量相邻选项之间的数值是不可比的,采用普通最小二乘法(OLS)进行估计会导致结果出现偏误。为了避免这一结果,本文借鉴奈特等(Knight et al.,2009)[17]的处理方法,选择定序响应模型(ordered probit model)来分析公共服务对农村居民幸福感的影响,建立计量模型如下:

其中,幸福感Happiness为因变量,Pserv为公共服务,包括公共教育服务(Eduserv)、医疗卫生服务(medserv)、住房保障服务(Houserv)、社会管理服务(Manserv)、劳动就业服务(Jobserv)、社会保障服务*为了便于对比,将问卷中的“社会保障”和“低保、灾害、流浪乞讨、残疾、孤儿救助、基本养老、婚姻登记、殡葬等基本社会服务”均纳入社会保障。(Secserv)、公共文化与体育服务(Culserv)和城乡基础设施服务(Infserv)8个方面,β是其对应的回归系数矩阵;X′是影响居民幸福感的民族、性别、年龄、婚姻状况、受教育程度、健康状况、收入状况等个体特征变量矩阵,λ为回归系数,εi为随机误差。

(二)样本数据来源与说明

本文采用的数据来自于CGSS 2013年数据,一共包含28个省(自治区、直辖市)480个居委会或村委会,样本量达到11 438个。基于该调查数据,剔除缺失数据后得到1 735个农村居民数据,包含了28个省(自治区、直辖市),研究样本基本涵盖了全国各个地区,具有一般的代表性。

(三)指标选取

本文的被解释变量是农村居民幸福感。核心解释变量为公共服务,包括公共教育服务、医疗卫生服务、住房保障服务、社会管理服务、劳动就业服务、社会保障服务、公共文化与体育服务和城乡基础设施服务8个方面。调查问卷的问题为:“综合考虑各个方面,您对于公共教育服务/医疗卫生服务/住房保障服务/社会管理服务/劳动就业服务/社会保障服务(包含基本社会服务)/公共文化与体育服务/城乡基础设施服务的总体满意度如何?如果0分代表完全不满意,100分代表完全满意,您给打多少分?”本文采用居民满意度*根据丁述磊(2016)[8]研究,用满意度来衡量公共服务支出和质量,其原因有二:一是满意度能直接反映居民对公共服务支出的评价效果;二是满意度与个人特征变量属于同一层变量,从而避免了模型中存在不同层变量导致估计结果的偏误。打分来衡量公共服务质量,得分越多,表示提供了越好的公共服务质量,为了方便理解和解释,将满意度/100,即为0~1的数值,0表示满意程度最低和服务质量最低,1表示满意程度最高和服务质量最高。

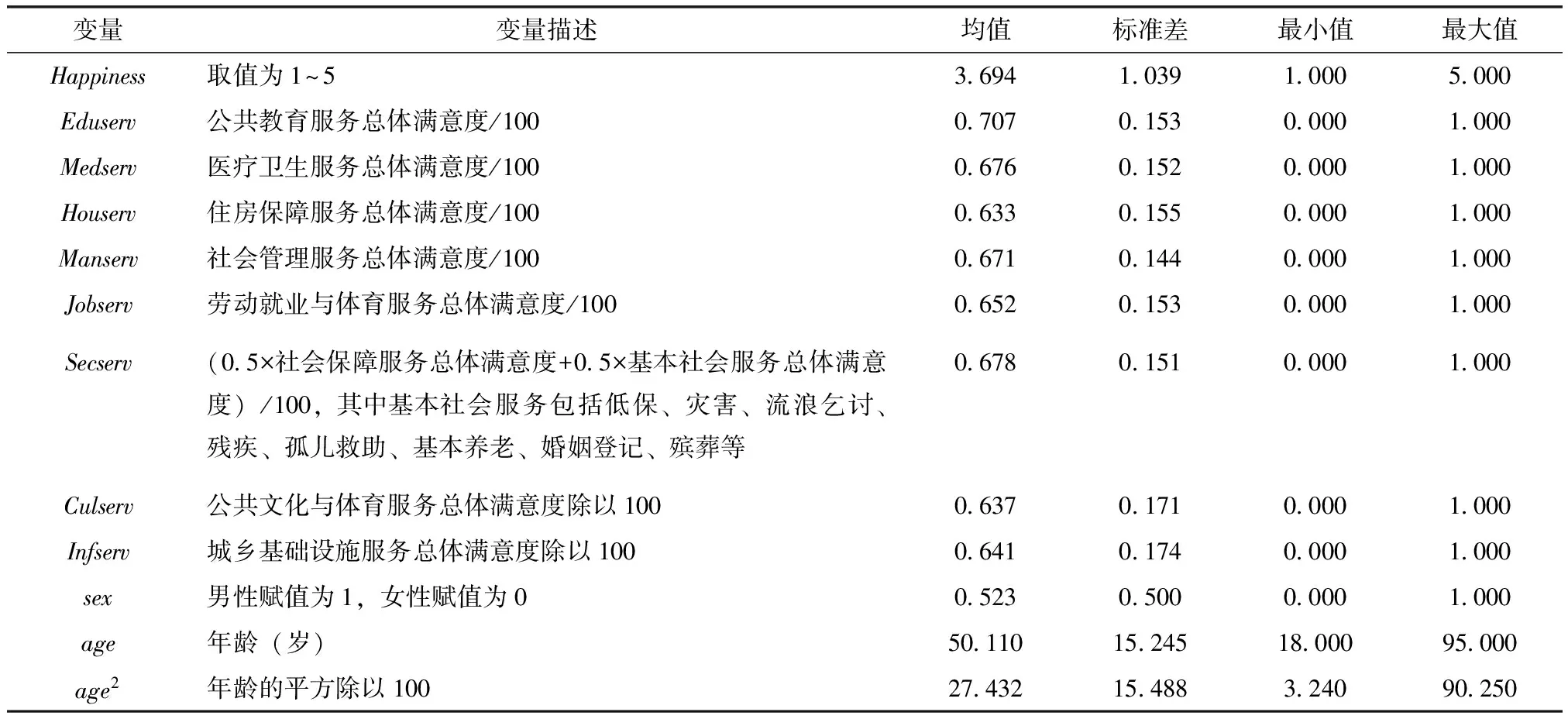

控制变量包括民族、性别、年龄、婚姻状况、宗教信仰、受教育程度、政治面貌、健康状况、是否购买社保、是否拥有住房、社会地位、政治参与、家庭人均收入、家庭相对收入等。对上述变量进行了数据预处理,其中年龄是根据“2013减去出生年份”计算而得;婚姻状况中的同居或初婚有配偶或再婚有配偶赋值为1,其他为0;受教育程度则根据问卷提问“您目前的最高教育程度是(包括目前在读的)”的答案,分别赋值为1~13;健康状况赋值1~5,数值越大,健康状况越好;对于是否购买社保,根据问卷提问“您目前是否参加了以下社会保障项目?”,包括城市基本医疗保险/新型农村合作医疗保险/公费医疗、城市/农村基本养老保险、商业性医疗保险和商业性养老保险,回答参加了,赋值为1,回答没有参加和不适用,赋值为0,再把三项数值相加,得到0~4的离散数据,其中0表示没有参加任何社会保障项目,4表示参加了所有社会保障项目;是否拥有住房则是根据问卷提问“您家拥有几处房产?”回答大于或等于1的赋值为1,其他为0;社会地位取值1~10,数值越大表示社会地位越高;政治参与是根据问卷提问“上次居委会选举/村委会选举,您是否参加了投票?”参加投票赋值为1,其他为0;家庭人均收入是根据全年家庭总收入与家庭人数计算而得;家庭相对收入是根据问卷提问“您家的家庭经济状况在所在地属于哪一档”,远低于平均水平赋值为1,低于平均水平赋值为2,平均水平赋值为3,高于平均水平赋值为4,远高于平均水平赋值为5。以上所有变量的描述性统计分析见表1。

表1 变量的描述性统计

表1(续)

数据来源:CGSS(2013),后同。

三、实证检验与分析

(一)全样本实证分析与结果

公共服务是本文的核心变量,且公共服务包含8个指标,因此在回归分析之前需要检验公共服务指标的多重共线性问题,观察其相关系数发现,公共服务指标的相关系数均在0.5~0.6之间,且取公共服务8个指标单独与居民幸福感进行回归均达到了1%显著性水平下显著,但只要再增加一个公共服务指标,所有的公共服务指标均不显著,说明了公共服务指标之间存在较为严重的多重共线性问题,借助逐步回归(向前逐步回归和向后逐步回归)分析方法,单独建立居民幸福感与公共服务指标的回归模型,均发现最后只保留了社会保障服务指标,在1%显著性水平下显著,因此,所有模型关于公共服务的指标也只包括社会保障服务指标。在此基础上,采用软件Stata 12.0对全样本进行回归分析*文中所有回归结果均采用稳健标准误。,并计算了解释变量当取其均值时对农村居民幸福感的边际影响,回归结果见表2。

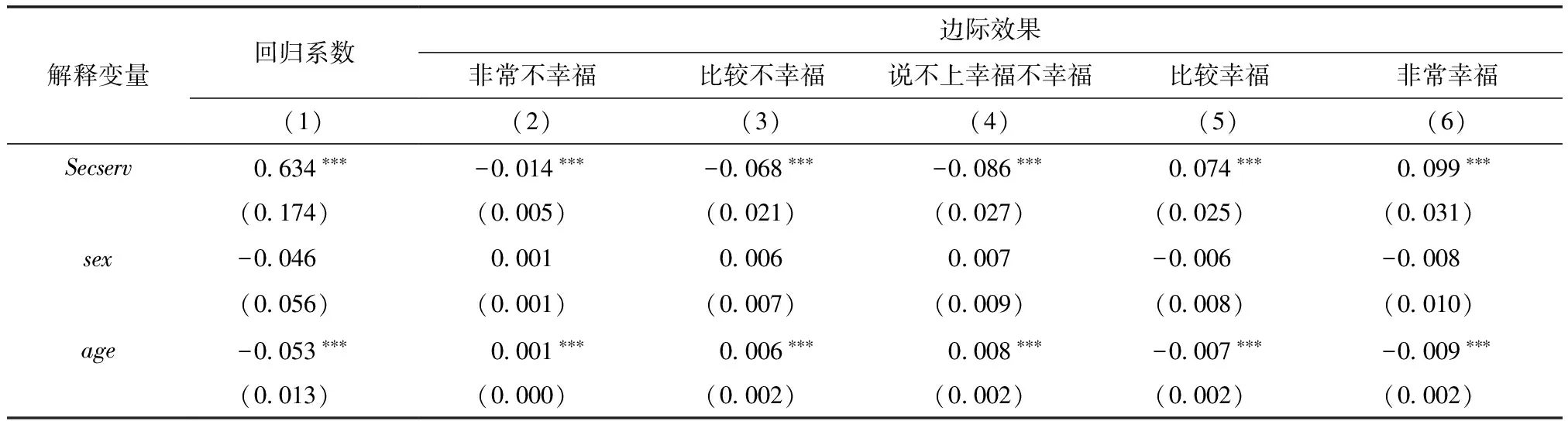

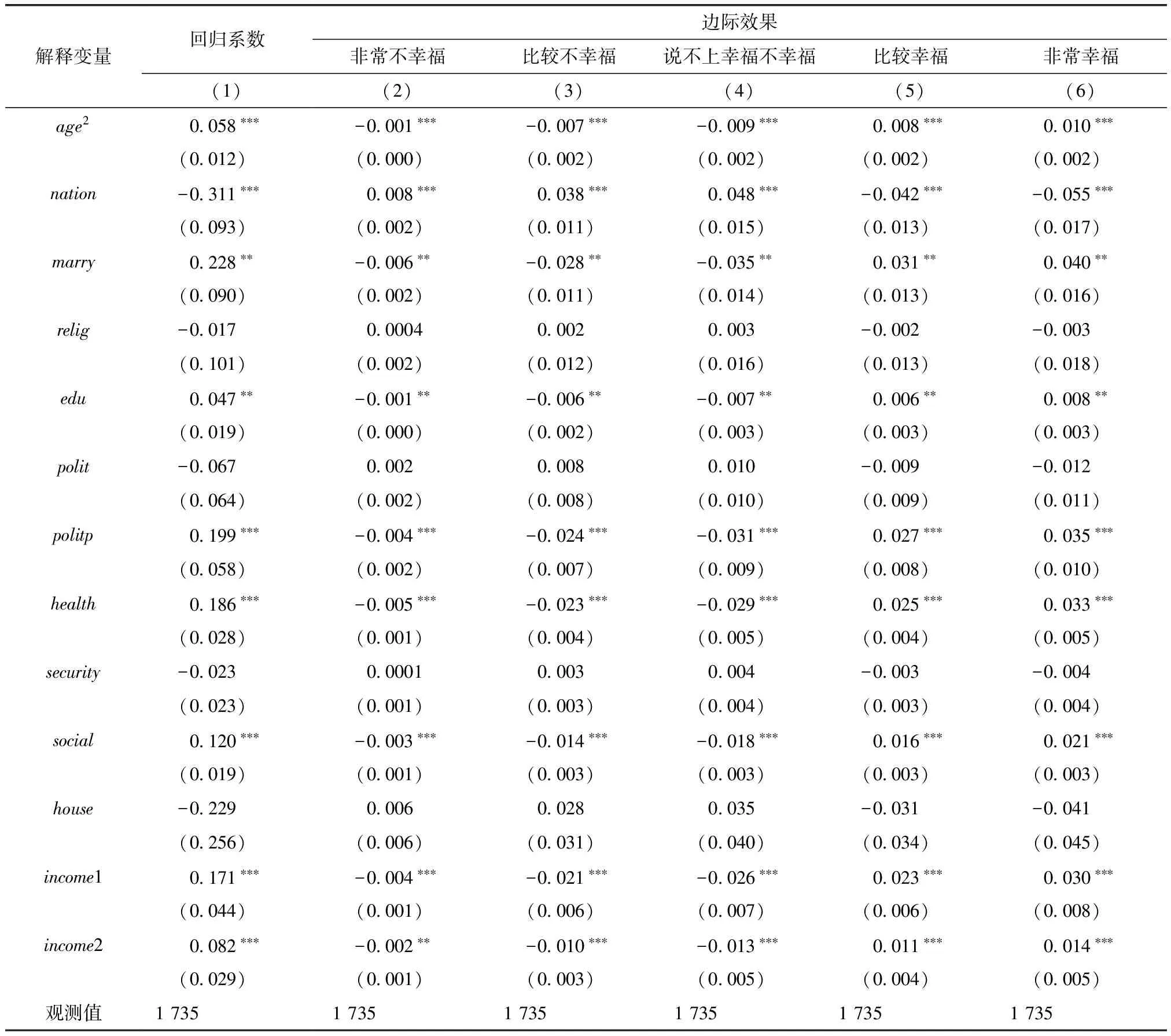

表2 公共服务对农村居民幸福感的影响

表2(续)

注:括号内数值为标准误差,***、**和*分别表示在1%、5%和10%显著性水平下显著;后同。

在控制变量不变的情况下,核心变量社会保障服务在1%的显著性水平下显著为正值,表明了社会保障服务显著地提高了中国农村居民幸福感,验证了理论假说1。这与殷金朋等(2016)[18]、丁述磊(2016)[8]的研究结论一致。社会保障服务可能从两个方面影响农村居民幸福感:一是社会保障服务可以增加农村居民收入,从而提高生活质量和幸福感;二是社会保障可以调节国民收入再分配,促进收入公平和社会公平,从而提升农村居民幸福感。具体来说,如果社会保障服务水平提升1个百分点,将使得农村居民幸福感增加0.634个百分点,但对不同幸福感的农村居民产生了不同的影响,如“比较幸福”和“非常幸福”的农村居民的幸福感的概率分别上升7.4%和9.9%,其余的农村居民幸福感的概率有不同程度的下降。其他公共服务对农村居民幸福感没有产生显著影响,特别是医疗卫生服务与农村居民幸福感没有表现出显著正向关系。随着近年来中国新型农村合作医疗覆盖率的提高和支持力度的加大,农村居民切实感到了医疗卫生条件的改善,但由于医疗供求矛盾的长期存在导致医疗纠纷、医患关系紧张以及过度医疗等事件频发,这些是阻碍农村居民幸福感上升的主要因素。

控制变量中的民族、年龄、婚姻状况、受教育程度、健康状况、社会地位、政治参与、家庭人均收入和家庭相对收入的估计结果与已有大多数的研究基本一致,这也在一定程度上说明了本文估计结果的稳健性。如,与刘彤和胡永健(2016)[19]的研究结论相同,年龄与农村居民幸福感呈U型关系,随着年龄增加,需要承受较大的学习和生活压力,特别是家庭压力(抚养小孩和赡养老人)使得农村居民幸福感降低,但达到一定年龄(如事业有成或退休)后,生活压力大大减轻,农村居民幸福感也随之提升。如果农村居民是汉族,相比其他民族居民,他们的幸福感是降低的,可能的原因在于少数民族有更多的优惠政策,享受更多在社会保障、教育事业发展、农牧业发展和基本公共服务均等化等方面的财政支持。与未婚居民相比,拥有配偶的农村居民幸福感更高,且在5%显著性水平下达到显著,婚姻组合可以增强社会安全,特别是遇到困难时可以互帮互助,共同渡过难关,因此家庭和谐是农村居民幸福感的重要方面。拥有配偶,相比于没有配偶的农村居民,其幸福感提升了0.228个百分点。受教育程度在5%统计意义上显著增加了农村居民幸福感,可能的原因在于:在农村,受教育程度越高的居民更容易获得大家的认可和尊敬,提高了在居民心目中的地位。教育程度增加1个百分点,农村居民幸福感将提升0.047个百分点。居民身体健康状况也是影响居民幸福感的重要因素之一,在1%显著性水平下对农村居民幸福感有正向影响,身体状况提升1个百分点,农村居民幸福感增加0.186个百分点。居民自评社会地位提升1个百分点,农村居民幸福感将增加0.120个百分点,并且值得关注的是,社会地位流动性预期显著影响了居民的幸福感[20]。政治参与越多,农村居民越幸福。政治参与在1%显著性水平下对农村居民幸福感有正向的影响,政治参与越多,越能够体现农村居民“主人翁当家作主”的意识,农村居民民主满意度越高,幸福感越高。家庭人均收入、家庭相对收入与农场居民幸福感显著正相关,人均收入越高的农村居民,能够享受更多的物质和消费,提高了生活质量,其幸福感越高;而由于中国农村普遍存在“攀比”的现象,相对收入的提高极大地满足了农村居民的心理需求,提高了自我满足感,幸福感也得到提升。

(二)分样本实证分析与结果

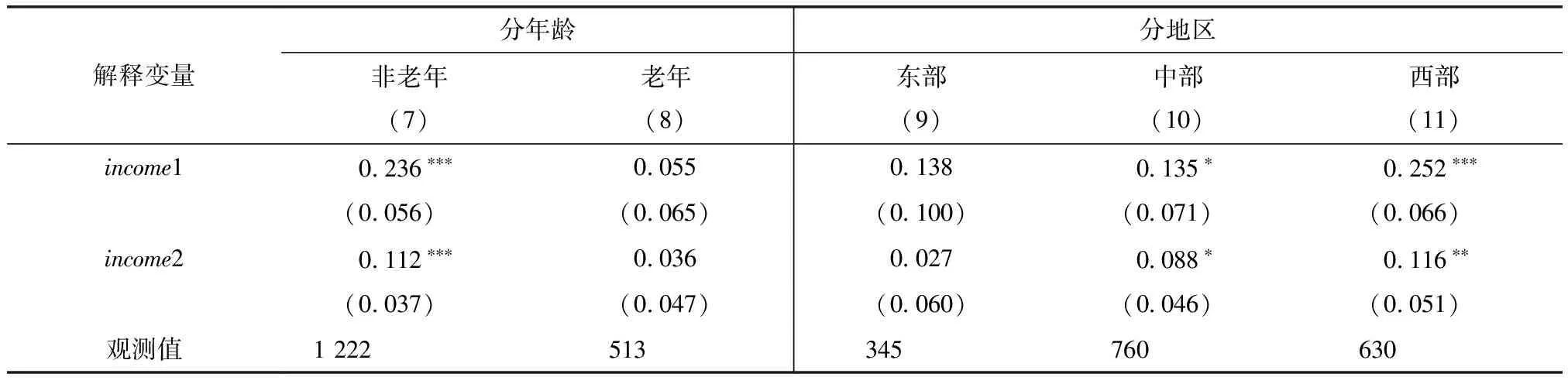

在上述分析的基础上,本文将按照年龄和地区将全样本分别分为农村非老年居民(小于60岁)、农村老年(大于或等于60岁)居民和东部、中部、西部农村地区,进一步分析不同年龄段和不同地区的公共服务对农村居民幸福感影响的差异性。

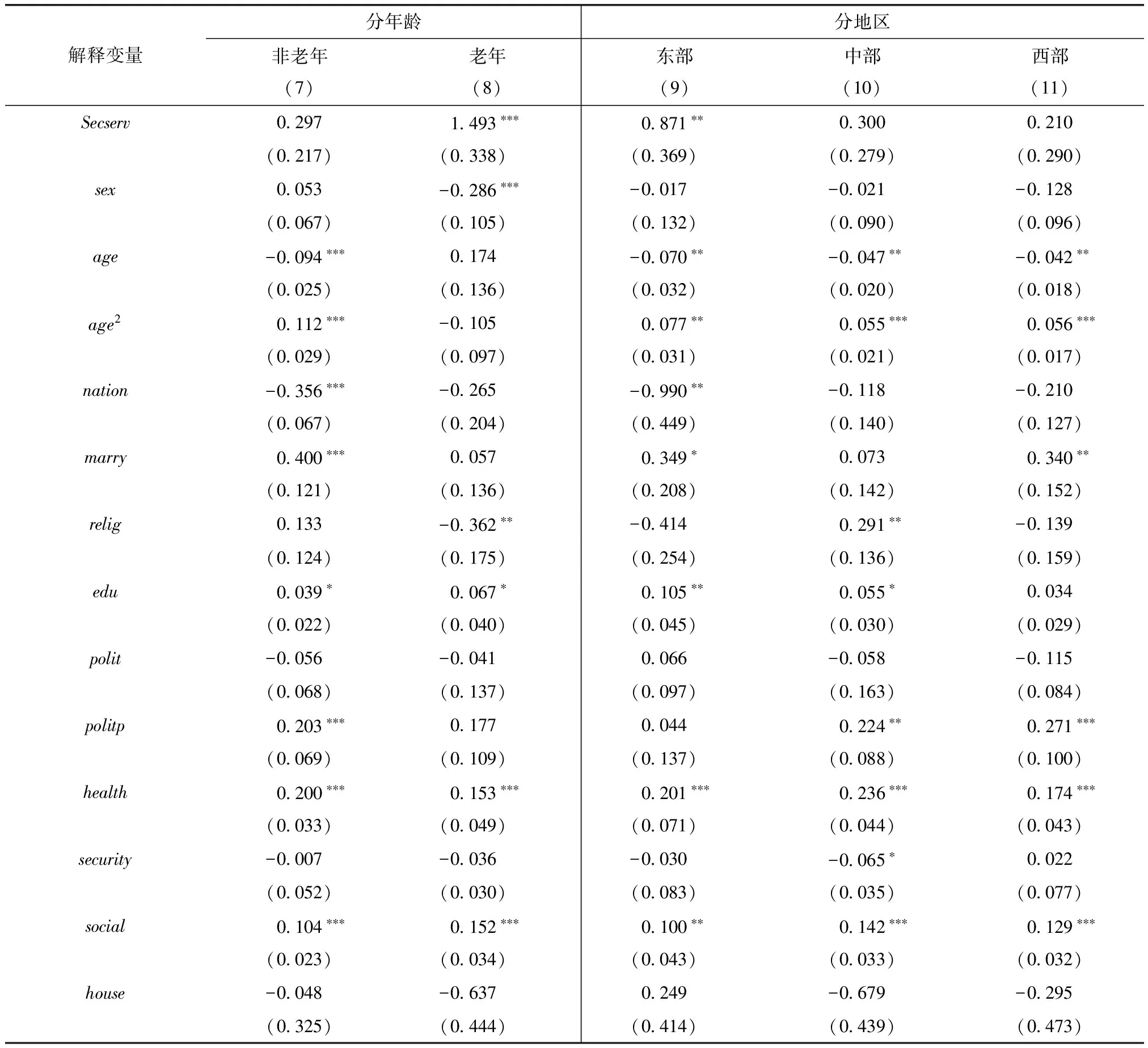

首先,分年龄看,社会保障服务对农村老年居民幸福感的影响在1%的显著性水平下显著为正,社会保障服务水平提升1个百分点,农村老年居民幸福感提升1.493个百分点,远大于全样本中社会保障服务对农村居民幸福的影响系数(0.634),说明对于农村老年居民,社会保障服务对其幸福感的影响更大。但对农村非老年居民样本回归则发现社会保障服务回归系数为正,但不显著,验证了理论假说2。可能的原因有二:一是部分农村年轻居民流动性强,经常在外务工,无法享受到当地的社会保障服务;二是农村年轻居民相对老年居民负担更多的税金和社会支出,享受的社会保障服务较少。控制变量的显著性在不同年龄段也存在差异,以家庭人均收入和相对收入提高所表征的家庭经济状况的改善有助于提高农村老年居民的幸福感,但影响不显著,可能的原因在于家庭人均收入和相对收入所代表的家庭经济状况不能确切地反映农村老年居民的生活状况,且老年人对收入的依赖程度较低,能维持一般的生活水平就会感到满足;性别对于农村老年居民幸福感在1%显著性水平下达到了显著,系数为负,说明女性农村老年居民感觉更幸福,在农村,许多男性老年人为了下一代的婚姻和生计仍然在外务工或在家劳作,导致其幸福感降低;宗教信仰与农村老年居民幸福感在5%的显著性水平下存在负向关系,这与海沃德和埃利奥特(Hayward & Elliott,2014)[21]、殷金朋等(2016)[18]研究的结论相同,在原有模型基础上增加社会保障服务与宗教信仰的交互项为变量作进一步分析发现,交互项回归系数在5%的显著性水平下显著为负*交互项的t值为-2.11,标准差为1.114。,证明了宗教信仰与社会保障服务之间存在一定程度的替代性。

其次,分地区看,社会保障服务对东部农村居民幸福感的影响在5%的显著性水平下显著为正,社会保障服务水平提升1个百分点,东部农村居民幸福感提升0.871个百分点,大于全样本中社会保障服务对农村居民幸福的影响系数(0.634),但社会保障服务对中部和西部农村居民幸福感的影响系数为正,但不显著,与理论假说3不一致。这与目前中国农村社会保障公共服务不健全、水平低下是密切相关的,特别是经济欠发达的中、西部地区,政府财力和资金不足,大量农村居民居住在比较偏远的山区,社会保障制度运行成本高,导致农村社会保障公共服务的社会化程度低,保障功能和满意度差。控制变量在不同地区也存在差异,家庭人均收入和相对收入对于提高东部老年居民幸福感没有显著影响,但显著提高了中、西部老年居民的幸福感,家庭人均收入提升1个百分点,中、西部农村居民幸福感将分别增加0.135个百分点和0.252个百分点;相对收入提升1个百分点,中、西部农村居民幸福感将分别增加0.088个百分点和0.116个百分点。因此,收入对西部地区居民幸福感的影响最大,其次是中部地区,最低是东部地区。根据马斯洛需求层次理论和收入理论,当收入水平比较低时,生活水平和质量较为低下,居民对于资源和商品的购买欲望强烈,心理和精神均处在一种相对压抑的状态,收入的增长能够改善生活状态,显著提升居民的幸福感,然而当收入达到一定水平后,绝对收入对居民幸福感的作用会减弱,甚至收入的增加将不再提升幸福感的水平[22-24]。

表3 不同年龄段和不同地区公共服务对农村居民幸福感的影响

表3(续)

四、结论及建议

本文采用CGSS 2013年数据从公共教育服务、医疗卫生服务、住房保障服务、社会管理服务、劳动就业服务、社会保障服务、公共文化与体育服务和城乡基础设施服务8个方面全面地考察公共服务对农村居民幸福感的影响,并检验个人特征变量和公共服务对农村居民幸福感影响的年龄和地区差异性。基于实证研究结果,得出以下结论:(1)社会保障服务对提高农村居民幸福感产生了显著的正向影响,社会保障服务水平的提高有利于促进农村居民幸福感的提升,但公共教育服务、医疗卫生公共服务、社会管理公共服务、劳动就业公共服务、社会保障公共服务、公共文化与体育公共服务和城乡基础设施公共服务对农村居民幸福感影响不显著;(2)社会保障对农村老年居民幸福感的影响大于农村非老年居民,对农村老年居民幸福感影响显著,而对农村非老年居民幸福感影响不显著,社会保障服务水平提升1个百分点,农村老年居民幸福感提升1.493个百分点;(3)社会保障服务显著影响东部农村居民幸福感,对中、西部农村居民幸福感影响不显著,社会保障服务水平提升1个百分点,东部农村居民幸福感提升0.871个百分点;(4)人均收入和相对收入是农村非老年居民和中、西部农村居民幸福感的重要影响因素,其对居民幸福感的影响大小呈现“西中东”递减趋势。

基于以上实证分析和结论,提出以下建议:(1)合理配置公共资源,构建提升国民幸福的社会保障体系。一是政府应由经济建设型向公共服务导向型进行转变,由“经济建设”型财政向“公共服务财政、民生财政”转变;二是加大对农村和落后贫困地区社会保障支出的力度,扩大社保覆盖面,完善城乡一体化社会保障机制,分享经济发展带来的成果,有利于提升民众对社会保障制度的信仰和支持,提高农村居民幸福感。(2)完善社会保障服务方式,提高农村非老年居民幸福感。随着新型城镇化进程的加快,更多的农村劳动力流向城镇,而社会保障等公共服务仍然还是根据户籍来确定,进城务工人员无法享受城镇社会保障服务,应采取“钱随人走”的转移支付方式,使得农村劳动力随时随地能享受到政府提供的社会保障等公共服务。(3)经济发展水平会影响公共服务支出的规模,对于经济欠发达地区,在考虑当地的经济发展水平前提下要使更多资金和政策倾斜于社会保障支出,涉及农村居民民生问题,中央政府应当给予更多的支持。(4)推动经济稳步增长,农村居民才能得到更多实惠,有利于收入的增加;同时加强和谐社会的建设,从社会地位、尊严和生活质量等方面提高农村居民满意度和幸福感。

[1]OISHI S,SCHIMMACK U,DIENER E.Progressive taxation and the subjective well-being of nations[J].Psychological Science,2012,23(1):86-92.

[2]SUJARWOTO S.Essays on decentralisation,public services and well-being in Indonesia[D].Manchester:University of Manchester,2013.

[3]HELLIWELL J,HUANG H,GROVER S,et al.Empirical linkages between Good Government and National Well-Being[R].Working Paper,Social Science Electronic Publishing,2014.

[4]FLAVIN P,PACEK A C,RADCLIFF B.Assessing the impact of the size and scope of government on human well-being[J].Social Forces,2014,92(4):1241-1258.

[5]GRIMES A,RMSBY J O,ROBINSON A,SIU YUAT W.Subjective wellbeing impacts of national and subnational fiscal policies[J].The Journal of ERSA,2016,3(1):43-67.

[6]陈刚,李树.政府如何能够让人幸福——政府质量影响居民幸福感的实证研究[J].管理世界,2012(8):55-67.

[7]汤凤林,雷鹏飞.收入差距、居民幸福感与公共支出政策——来自中国社会综合调查的经验分析[J].经济学动态,2014(4):41-55.

[8]丁述磊.公共服务对居民主观幸福感的影响——基于医疗、住房、就业服务视角[J].东北财经大学学报,2016(1):77-84.

[9]胡洪曙,鲁元平.公共支出与农民主观幸福感——基于CGSS数据的实证分析[J].财贸经济,2012(10):23-33.

[10]BJORNSKOV C,DREHER A,FISCHER J A.The bigger the better? Evidence of the effect of government size on life satisfaction around the world[J].Public Choice,2007,130:3-4.

[11]HESSAMI Z.The size and composition of government spending in Europe and its impact on Well-Bing[J].Kyklos,2010,63(3):346-382.

[12]尹华北,张恩碧.社会保障覆盖率对农村居民消费的影响研究[J].社会科学,2011(7):54-61.

[13]刘穷志,何奇.人口老龄化、经济增长与财政政策[J].经济学(季刊),2012(1):119-134.

[14]张辉.政府基本公共服务、社区治理与中国居民幸福感研究[J].公共管理评论,2014(2):75-98.

[15]刘瑜.社会保障制度的幸福效应——基于医疗保险、养老保险视角的实证研究[D].成都:西南政法大学,2015.

[16]王济川,谢海义,姜宝法.多层统计分析模型——方法与应用[M].北京:高等教育出版社,2008.

[17]KNIGHT J,SONG L,GUNATILAKA R.Subjective well-being and its determinants in rural China[J].China Economic Review,2009,20(1):635-649.

[18]殷金朋,赵春玲,贾占标,等.社会保障支出、地区差异与居民幸福感[J].经济评论,2016(3):108-121.

[19]刘彤,胡永健.不同年龄层次收入与主观幸福感关系研究[J].首都经济贸易大学学报,2016(5):11-17.

[20]卢燕平,杨爽.社会地位流动性预期对居民主观幸福感的影响研究——来自CGSS(2010、2013)数据的经验证据[J].南京财经大学学报,2016(5):89-96.

[21]HAYWARD R D,ELLIOTT M.Cross-national analysis of the influence of cultural norms and government restrictions on the relationship between religion and well-being[J].Review of Religious Research,2014,56(1):23-43.

[22]HENN J.The Relationship between income and well-being,an Irish study[J].Public Health,2015,2(2):1-11.

[23]LAMU A N,OLSEN J A.The relative importance of health,income and social relations for subjective well-being:An integrative analysis[J].Social Science & Medicine,2016,152:176-185.

[24]刘林,李光浩.基础设施可获得性与特殊类型贫困地区居民的多维贫困——以新疆南疆三地州为例[J].贵州财经大学学报,2016(5):80-89.

PublicServicesandtheWell-BeingofChineseRuralCitizens

XU Haiping,FU Guohua

(Hainan University,Haikou 570228,China)

Based on Chinese General Social Survey(CGSS)data,this article analyzes the influence of public services of government on well-being of Chinese rural citizens.Some conclusions are made:first,through the analysis of public services,it is found that social security service has a significant positive impact on improving the well-being of rural citizens,whereas,there is no critical influence on other public services.Second,the impact of social security services on the well-being of the elderly citizens is greater than that of non-elder in rural areas,the former is significant and the latter is not significant.Third,social security service has a significant impact on the well-being of rural citizens in the East,whereas,there is no significant impact in the Mid-west.Lastly,per capita income and relative income are important factors affecting the well-being of non-elderly and Midwestern rural citizens,and the impact on the well-being of rural citizens declines continuously from the East to the middle and the West.Consequently,constructing the social security system to promote the national happiness,consummating the way of social security services,and expanding the policy support of rural poverty and people’s livelihood,are critical methods to enhance the well-being of rural citizens.

public services;rural citizen;well-being;social security service

10.13504/j.cnki.issn1008-2700.2018.01.001

F126

A

1008-2700(2018)01-0003-10

2017-02-19

国家自然科学基金项目“基于财政支出的老龄化背景下地区收入差距效应”(71563009)、“逆周期财政政策与收入分配:基于异质个体DSGE的研究”(71463013);中西部高校综合能力提升计划项目

许海平(1981—),男,海南大学经济与管理学院副教授;傅国华(1965—),男,海南大学经济与管理学院教授,博士生导师。

(责任编辑:周 斌)