沉管隧道碎石基床纳淤能力

2018-12-19魏红波宋江伟

魏红波,宋江伟

(中交一航局第二工程有限公司,山东 青岛 266001)

0 引言

为支持粤港澳大湾区的经济建设,国务院批复建设现代综合运输体系中的重大基础设施项目——深中通道项目。拟建项目地理位置比较特殊,东起东人工岛(机场互通)、横跨矾石水道、西人工岛、伶仃航道、横门东航道,在中山市翠亨新区马鞍岛上岸,终于横门互通。由于拟建隧道位于矾石水道下方,并且处于珠江入海口位置,水流会夹杂大量泥沙,沉积回淤量较大。

深中通道总指挥部以及业主单位于2016年6月—2017年5月,在矾石水道东侧浅滩开展为期1 a的试挖槽回淤观测[1]。1 a槽底总淤厚3.21 m,平均淤强0.9 m/a。洪季(6—9月份)平均淤强2.0 cm/d,枯季平均淤强为0.2 cm/d。由于洪季淤积相对较大,需要了解不同碎石基床的纳淤能力,利于深入研究先铺法在深中通道的可行性。2017年7月15日在深中通道隧址完成试挖槽的开挖,在槽内开展碎石基床铺设及采用回淤盒、潜水探摸、多波束等方法进行回淤监测,研究碎石基床的纳淤能力。

1 试验内容及目的

本试验内容主要包括试挖槽内碎石基床整平和回淤监测[2-3]。

1.1 碎石基床整平

1)铺设0.6 m厚满铺层,相当于抛石夯平层,作为基础底层;

2)铺设4个船位碎石基床,碎石基床厚度1.0 m,具体施工高程根据试挖槽实际挖深进行确定,第1船位碎石采用2~4 cm碎石,第2和第3船位采用5~6 cm碎石,第四船位采用2~6 cm碎石。

1.2 回淤监测

1)在碎石垄顶放置回淤盒,通过回淤盒与成层淤积值的对比了解回淤强度;

2)采用潜水进行碎石基床水下探摸并录像了解回淤强度;

3)采用多波束进行基槽和垄面回淤监测及边坡稳定性监测。

1.3 试验目的

通过在深中通道隧址试挖槽内铺设不同粒径足尺碎石基床,并进行为期1个月的回淤监测,进而研究分析基槽回淤强度、碎石基床的纳淤能力以及整平船插桩对边坡稳定性的影响等,对后期垫层方案的设计及施工、沉管浮运安装窗口的选择具有很大的指导意义。

2 试验方法

2.1 试挖槽概况

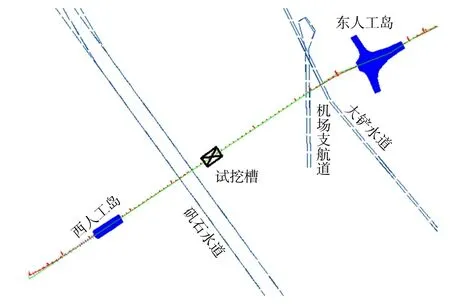

试挖槽选择在深中通道隧址轴线位置,试挖槽底槽起止桩号为K9+979—K10+129,试挖槽平面布置示意图如图1所示。

图1 试挖槽平面位置示意图Fig.1 Planeposition schematic of the test trench

试挖槽为槽底平面尺寸50 m×150 m的矩形深坑,底部高程-20 m,南北方向坡面分别采用1∶5、1∶7的坡率,东西方向采用1∶10坡率,原泥面高程平均约为-5 m。试挖槽及多波束扫测三维效果图见图2。

图2 试挖槽及多波束扫测三维效果图Fig.2 Three-dimensional renderings of thetest trench and the multibeam scanning

根据实际开挖经验,试挖槽刚成槽时,部分边坡尚不稳定,受海流冲刷会造成基槽回淤强度变大。因此试挖槽成槽并采用耙吸船清淤后静置1周再开展碎石基床纳淤试验。

2.2 碎石基床铺设

2.2.1 整平船进场

本次试验的碎石基床铺设采用大型专用平台式整平船。整平船进场前,首先要在稳定的控制点采用全站仪对整平船平面和高程系统进行校核。整平船进入试挖槽区域后对整平船各系统GPS参数进行改正,并采用RTK比对法进行比对,确认整平船平面及高程系统的准确性。

2.2.2 基床铺设

1)碎石垄设计

在试挖槽中布置4个船位的碎石基床,碎石基床均分2层进行整平,每个船位8条碎石垄。西侧的2个船位碎石基床底层和顶层厚度分别为0.6 m和0.4 m,垄顶宽度为1.8 m,垄沟宽度为1.2 m,垄沟深度0.4 m。东侧2个船位碎石基床底层和顶层厚度分别为0.7 m和0.3 m,垄顶宽度为1.8 m,垄沟宽度为1.07 m,垄沟深度0.357 m。碎石垄长度均为42 m。

2)碎石基床整平

碎石基床整平顺序由西向东。碎石基床整平完成后,分别采用整平船声呐及多波束进行验收,此高程作为回淤监测基面高程。

满铺段铺设速度控制在1.0~1.5 m/min之间,第1层铺设速度控制在1.5~1.8 m/min,第2层铺设速度控制在1.5~2.0 m/min。

3 回淤监测方法

3.1 回淤盒监测

待整平船移船至第3船位后,在第1船位碎石基床第3条碎石垄垄顶中部放置6个回淤盒,回淤盒底面直接放置在垄顶上(垄沟中无法放置回淤盒,如在垄中挖坑放置会破坏碎石垄),分别编号1号、2号、3号、4号、5号、6号。回淤盒取放顺序,如表1所示。

3.2 多波束监测

试挖槽开挖后,第3天、第7天、整平前7天、整平前对试挖槽及边坡外100 m区域进行多波束扫测。整平船进场后,每天对试挖槽边坡及槽底可扫测区域进行扫测,每周2次对试挖槽边坡外100 m区域进行扫测。碎石基床铺设后,每天对已完成的碎石垫层及边坡进行扫测[4-5]。

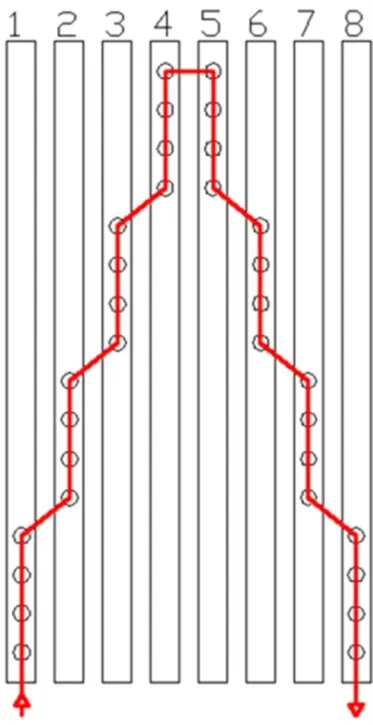

3.3 潜水探摸

为更直观确定回淤厚度,潜水员携带测量尺直接测量垄顶回淤厚度,根据港珠澳大桥碎石基床整平后探摸施工经验,探摸频次为每2 d 1次,探摸路线示意图如图3所示。探摸频次根据多波束扫测情况和天气及海况情况进行适当调整。

图3 探摸线路示意图Fig.3 Schematic diagram of explored line

4 试验数据分析

4.1 基槽回淤数据统计分析

本次试验选取试挖槽底部西侧25 m未施工区域进行基槽回淤数据分析,用HYPACK2011软件[6]对每次扫测数据同上次扫测数据进行差值计算,每1 m×1 m选取1点,具体回淤数据统计见表2所示。

台风“天鸽”影响前,8月5—8日回淤厚度8.7 cm,平均淤强达2.9 cm/d,应与8月6—7日期间碎石基床整平挤淤导致短期回淤明显增大有关;8月8—21日期间的回淤厚度约为12.4 cm,回淤强度约为1.0 cm/d。台风“天鸽”影响期间,8月21—23日回淤厚度约为18.7 cm,回淤强度约为6.2 cm/d。台风“帕卡”经过时,回淤强度没有明显增大。

碎石基床8月5—30日期间,回淤总厚度约为38.1 cm,平均淤强约为1.5 cm/d。

4.2 基床纳淤能力分析

在自然回淤条件下,自碎石基床铺设完成后至基床顶面回淤物超过沉管安装回淤物控制标准的天数定义为碎石基床的极限纳淤天数,极限纳淤天数对应的回淤厚度(槽底部西侧25 m多波束测量数据或基床顶部回淤盒数据)减去基床上实际回淤厚度即为碎石基床的极限纳淤厚度。各个碎石基床极限纳淤天数统计如表3所示。各个碎石基床的极限纳淤厚度如表4所示。

表2 回淤强度统计表Table2 Back silting strength statistics

表3 碎石基床极限纳淤天数统计Table 3 Statistics of thelimit silting daysin the gravel bed

表4 碎石基床极限纳淤厚度统计Table4 Statisticsof the limit silting thicknessin the gravel bed

5 结语

根据对试挖槽4个船位碎石基床为期约1个月的回淤观测结果分析可知,不受台风天气影响时,基床面回淤强度基本稳定,受台风天气影响期间,回淤强度增大,对碎石基床极限纳淤天数统计造成一定误差。

回淤监测期间试挖槽边坡保持稳定,未出现明显的冲刷滑塌。整平船插拔桩过程中,试挖槽边坡稳定无塌坡现象。2~4 cm粒径碎石基床的纳淤厚度8~13 cm,纳淤能力相对较差;2~6 cm和5~6 cm粒径碎石基床的纳淤厚度均超过20 cm,纳淤能力相对较好。在台风“天鸽”影响下,4号基床(碎石粒径2~6 cm)纳淤能力仍能满足要求。在现状水沙条件下,4种碎石基床的纳淤能力均超过13 d。

港珠澳大桥岛隧工程沉管安装回淤物控制标准为:当碎石基床上密度>1.26 g/cm3的回淤沉积物厚超过4 cm;或者密度>1.15 g/cm3的回淤沉积物厚超过8 cm时不满足沉放要求,需要进行清淤。若按此标准分析,先铺法碎石基床在深中通道作为沉管基础是可行的,碎石基床纳淤厚度及纳淤天数能够满足沉管安装窗口周期的要求。