开启全感知训练的跨专业工作坊教学探索

——以“海上丝绸之路文化遗产的数字化传承”国际工作坊为例

2018-12-19汤晓颖张濬哲广东工业大学艺术与设计学院广州广东510030

汤晓颖 梁 婷 方 海 张濬哲(广东工业大学 艺术与设计学院,广州 广东510030)

麦克卢汉认为:“媒体的使用是人类感官的延伸,人体与世界信息沟通的外延作用”。新媒体将我们带入到一个艺术表现方式更生动和更具参与性的时代,我们将有机会以截然不同的方式,来传播和体验丰富的感官信号[1]。在这样的背景下,设计的新阶段从二维、三维走向了多维,其中多维的设计强调了整体感官的体验,包括设计的体验时间、体验过程、感受的传递还有设计体系的完善,更强调跨专业的协同合作。由广东工业大学艺术与设计学院主办的“海上丝绸之路文化遗产的数字化传承”国际联合工作坊,针对跨专业的学生开启全感知的训练,利用跨专业学生的优势进行整合与创新,在训练过程中着重构建学生的感官整合意识和挖掘传统文化新兴表现形式的潜力。

一、“海上丝绸之路文化遗产的数字化传承”国际工作坊

格罗皮乌斯提出教学基础课程的根本目标是:“艺术与技术的统一”。技术包括生产用的工具、机器及其发展阶段的知识,它是生产力的一种主要构成要素[2]。广东工业大学艺术与设计学院发挥以工科为主的综合性大学的优势,强调了艺术与技术的统一;同时学院充分利用广东优质产业资源,将教学成果与市场直接对接,推进学生作品的成熟度与市场化。

图1 三个阶段——跨专业全感知的综合性训练图

该工作坊主题为“海上丝绸之路文化遗产的数字化传承”,由本校教师与南洋理工大学、同济大学、中山大学等学校的教授组成国际教师联合指导小组,教师的背景涉及计算机软件技术、数字媒体技术、动画、历史学、环境设计和表演等。为了结合全感知的教学探索,工作坊面向各个专业招收学生,共涵盖了环境设计、视觉传达设计、动画、数字媒体艺术、数字媒体技术和表演等多个专业,并通过作品简历和面试的方式选拔。工作坊计划周期为一年,分为三个阶段,如图1,第一阶段是新媒体的语境下,通过拓展与训练学生全感知的认知,构建新媒体艺术思维、设计逻辑和伦理。第二阶段通过多维的设计实践来完成全感知思维的整合运用能力。第三阶段整合学生设计实践,将全感知中的密切关系有效整合,协作完成实际的商业项目。

三个阶段的教学执行,采取多专业教师与跨专业学生形成轮次式教学雁阵,如图2。第一个阶段为第一个轮次,由视觉传达专业的教师主导,历史学、动画等专业教师为辅;第二个阶段进入第二个轮次,由动画专业的教师主导,数字媒体艺术、视觉传达等专业教师为辅;第三个阶段进入第三个轮次,由数字媒体艺术专业的教师主导,数字媒体技术、服装设计与表演等专业教师为辅;学生组成跨专业小组开展学习,学生实行跨专业平行培养。

图2 轮次式教学雁阵

二、立体化教学模式的构建

(一)第一阶段——认知与思维

1.设计逻辑与伦理

教学任务:用关键词引入、讲座式课程、在地调研的方式来探讨新媒体语境下设计逻辑和设计伦理的新变化和新要求,拓展学生的思想维度,提升学生设计逻辑与伦理的起点。为期2周共24个学时。完成要求:校内公开汇报。

课程执行:开展关键词的探讨,1、设计的逻辑:“感知”“载体”“距离”。2、设计的伦理:“传媒生态”、“身份”“责任”。如图3,教师针对关键词展开阐述与案例引入,对新媒体环境下设计的逻辑和伦理进行梳理,学生分组选择其中一个关键词,结合工作坊主题与在地性调研,最后做一个调研报告与总结汇报。

本阶段从“感知的逻辑”“载体的逻辑”和“距离的逻辑”来探讨设计的逻辑。其中距离的逻辑指的是设计内容与受众的距离,在新媒体环境下观众和作品之间出现包容性和共生性等新的关系特征。设计的最终目的和终端成果,并不是某种具体设计品,而是一种效果,有设计者和设计涉及的对象(人、自然)参与的活动行程的氛围[3];用多感官体验的思维模式构建用户的行为活动与事件。

同时,在新的逻辑背景下,伦理问题从“设计师的身份”展开研讨。在社会化媒体格局构建的新的传媒生态中,设计师的“身份”发生转变,社会对KOL,即Key Opinion Leader ——“意见领袖”的专业性提出了新的要求。设计师作为媒体话语权的重要操纵者,这种社会角色给予了设计师一定的社会责任,设计师在社会的发展进程中优先考虑的不能仅仅是商业目的,更要考虑到环境问题、文化问题等公众性的问题。作为社会与文化的引领者,面对岭南地区非物质文化遗产的态度与“文化传承”“文化自信”之间的关系,做一个敢于承担社会文化发展的重要引导者。

图3 设计逻辑与伦理的课程执行

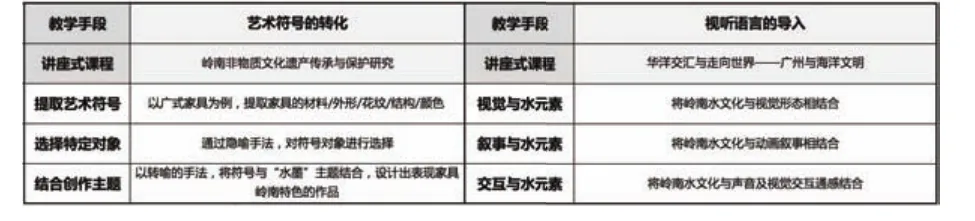

图4 第一阶段教学手段

图5 第一阶段思维训练——文化元素艺术符号的提炼,谢丹妮、区雪兰

2.新媒体艺术思维

教学任务:由前沿的新媒体设计案例导入,引领学生对海上丝绸之路文化进行深入挖掘,并设计若干个小练习,分层次地拓展全感知思维方法。为期2周共24个学时。完成要求:校内公开展览。

思维训练:主题一“水墨”,从二维、三维的视觉的角度审视海丝文化元素与水墨符号,并探索新的表现手段;主题二“粤韵”,开发学生的视听语言表达,运用动画、影像等手段创作视听综合表达的小片段,并尝试新载体的运用;主题三“彩瓷”,要求用超过四种感知角度呈现,打开全感知表现的艺术行为,可以是行为艺术、沉浸式体验设计等。如图5-7。

工作坊着重引导学生重构三个方面的艺术思维,就如加隆•拉尼尔说的,“新媒介当然不同于旧媒介,但主要的区别之一不是内容,而是我们思维方法的强化”[2]。多种媒体空间可存在于任何一个实体空间内,而同一媒体空间又可同时存在于多种实体空间中[4]。

阶段小结:第一,艺术符号的转化。在学生对岭南文化宽泛认识的基础上,指导学生实现艺术符号的转化,了解符号提取的基本知识,选择特定对象,从新的角度观察传统艺术与人文思想。一切媒介作为人的延伸,都能提供转换事物的新视野与新知觉[5]。图5是学生用水墨元素结合岭南家具创作的小练习,从家具的造型与文化背景入手,提炼与整合。训练用维度的方式层层推进,从移动媒体上的二维图标设计,到家具构件的三维模型呈现,再到实现AR增强现实的交互体验的尝试。第二,视听语言的导入。提取岭南文化的,结合海丝文化选取了水元素,运用新媒体的表现方式,叠加递进。图6-1是利用一个岭南舞者的视频,通过软件特效幻化成灵动的水人起舞来表现岭南地区的水文化;图6-2是学生利用互动屏幕设计的视频,右侧的锦鲤跃入左侧的湖水里溅起水花,表现的是岭南地区的锦鲤文化; 图6-3,学生在钢琴和舞台上做动态投影,运用计算机软件模拟广府吉祥图案的动态影像会随着演奏者的钢琴声此起彼伏,实现声音与表演的互动。第三,新语言的探索。主要探索行为和场景之间的关系,偏实验性的训练。图7学生身着光滑紧身衣,通过柔软的肢体用泼墨和投影的形式表现广彩的新质感,借此探讨了行为与场景之间以及多感官相互作用的关系。“接触”并不只是肌肤的感觉,而是几种感官的相互作用;“保持接触”或“与人接触”是多种感官有效交会的问题,是视觉转换成声觉,声觉又转换成动觉、味觉或嗅觉的问题[5]。

图6 第一阶段思维训练——视听语言艺术形象的开发,陈立明、张芬等

图7 第一阶段思维训练——艺术行为的全感知表现,王慧、唐亚婷、廖苗、常紫祺、杨子璇等

(二)第二阶段——主题创作

教学任务:本阶段进入到知识输出,从多个角度挖掘海上丝绸之路的文化,探索新的文化传达方式,完成命题创作。为期4周,共48个学时。完成要求:拓展校外展示渠道,至少完成一个面向社会的作品展示。

主题创作:以“广东造”为主题,学生以小组为单位开展实地调研,并在课堂上完成逆向、横向思维的头脑风暴,探讨回应主题的创作内容以及与内容传达相适应的载体呈现方式,并完成设计作品。

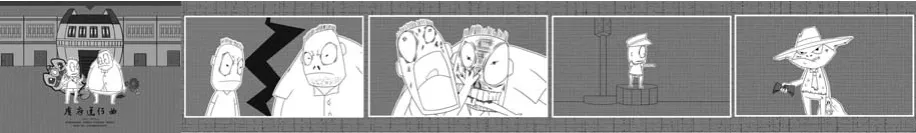

区域文化的研究有利于我们对自身传统文化的溯源,结合中国审美现代性和区域文化的探究,催生了带有中国语言文化和背景文化所特有的艺术设计。本阶段着重训练学生多维思考的技巧,多种载体上的叙事能力,对生活细节和周边事物的好奇心以及能否用视听语言清晰地表达出想要展示的叙事内容。图8是郑和下西洋航海日志APP,在这个APP中,用户可以了解到郑和下西洋时的陪同官员类别、船的类型以及航线和经过国家等知识;图9是广州十三行APP设计,该设计的亮点是用户可以参与小游戏,通过设置关卡后能逐步对十三行进行了解;图10动画作品《台风之后》,讲述的是岭南地区的一户人家在台风之后,由于屋顶被掀翻而发生的有关邻里关系的温情故事;图11《广府进行曲》讲述的是两个从小在岭南文化的熏陶下长大的小男孩,在成长的过程中发生了一些有趣的故事。

图8 第二阶段课程作业——郑和下西洋航海日志APP设计,周敏、张玉婷、邓绮雯等

图9 第二阶段课程作业——广州全景图之走进十三行APP设计,陈琳、黄子洛、李雪儿等

图10 第二阶段课程作业——《台风之后》动画设计,林萍、黄国雄、林俊健、邱培丰

图11 第二阶段课程作业——《广府进行曲》动画设计,魏夲、王烨楷、张圣杰

阶段小结:本阶段从三个方面将岭南文化艺术引入了当代转型和现实重构,如图12:第一,观念创新与文化溯源。来自岭南地区生活的创作题材与新媒体表现形式在设计呈现上理性的转化;第二,观众定位的演变。新兴的社交网络深刻影响了传媒生态,个体意识觉醒,“新技术与艺术语言的选择”宣誓了自我构建的文化权力,观众的定位发生了转变,由一个事件的旁观者演变成了事件的参与者甚至创作者;第三,语境的转换。新媒体艺术给传统文化带来了多重艺术创作手法,丰富了传统文化的表现方式,让传统文化与周遭世界联结更深,开阔了传统文化的展示视域,转换了传媒载体的语境。

图12 第二阶段教学手段

(三)第三阶段——商业合作

教学任务:整合跨专业的学生团队,在老师的协助下逐步推进与企业的沟通合作,将学生的虚拟概念设计推向现实,推向商业应用。为期4周,共48学时。完成要求:完整实现一个以全感知为导向的新媒体商业项目。

商业合作:为广东本土的服装品牌“城画”策划并完成一场新品发布会。通过跨专业团队的整合与策划,引入了海上丝绸之路的文化元素,将发布会主题定义为“岭南丝话”。在表现形式上,突破传统T台的表现格局,将表演置入一个全息投影的方盒子里,观众从四面观看和体验,用全感官的新媒体体验展现服装的魅力。

阶段小结:广东拥有良好的产业基础,寻找一个商业项目并不是难事。广东大部分的企业正处在生产制造型向设计创新型转变的转型期,高校的设计团队进行校企合作的意义不仅仅是项目的商业性,更重要的是高校的前沿设计思想如何对商业活动进行正确引导。在这个环节中,沟通尤为重要,如图13。通过沟通,给企业灌输设计创新的切入点——本土品牌链接本土文化;通过沟通,提升企业的社会责任意识——传承与创新文化的责任;通过沟通,给企业注入文化精神——重塑企业核心灵魂;通过沟通,拓展新科技的创新模式——新媒体全感官展演。在本次项目的策划、设计与执行过程中,高校团队引入了国际先进设计理论,用先进的设计理念与逻辑,构建创意的框架,指引项目的执行,极大拓宽了本土企业的国际视野,赢得了企业的信任,顺利完成执行过程。

首先该项目的策划引入了雅克•拉康的“镜像理论”,“镜像理论”认为在观演的过程中“自我”与“镜像自我”的我处于不断交流递变的关系中,“沉浸式体验”将通过观众自我体验与镜像的对话引导着文化的更新重建,以此来确定文化信息传递的方式。第二,项目引入了全感知视角与限制视角理念,“围闭式舞台”“非线性叙事”“沉浸式体验”的整合创意,重塑传统舞台艺术的概念,拓宽中国传统文化、非遗文化的传承思路与创作视野,激活被“商业娱乐”和“传统美学范式”所禁锢的艺术创作与表演者的盲点。第三,本项目在设计执行过程中,引入了布坎南的四秩序理论,秩序一:提取岭南文化艺术的元素为媒介符号;秩序二:创造虚拟的和有型的潮绣、醒狮、木雕背景墙等道具。图14中的舞台设计图、服装设计图以及道具设计图是学生根据企业发布会的要求以及结合岭南特色设计的;秩序三:创造演奏、舞蹈、走秀等表演的活动与事件;秩序四:通过展演空间、舞台布局、灯光等环境设计与观演路径、体验模式等系统整合,创造与构建系统环境,最终形成整合与策略方案。站在全感知的体验角度,“感知系统主要受到光、色、形、声、味等客观的刺激因素形成”[6],图15跨专业的学生协同合作发挥所长,在展演空间、舞台布局、有型的道具、灯光等要素给观影者呈现了一个全感知的展演效果。

图13 第三阶段教学手段

图14 第三阶段课程作业——舞台设计稿和服装设计稿,张芬、施晓凤、陈立明等

图15 第三阶段课程作业——表演过程中表演者与舞台的互动,王慧、唐亚婷、周敏等

三、教学总结

在艺术设计的教育层面上,要探求学生科学素养、人文素养、艺术素养并重的人才培养模式和课程体系[7]。跨专业的国际工作坊中学生全方位感知的训练适应了现在的设计需求,学生通过阶段性的课程安排获得了完整的学习同时得到整体提升,最终带来了社会影响力,并有一定的成果。让学生在校内完成基础知识的学习;在社会上获得综合实践;在商业上取得合作和进展;构建了立体维度逐步拓展的教学模式,主要的创新点有三个:

1.整合的创新

国际化的教学模式引进了优秀的国内外资源,整合了中外优秀文化;跨专业的生源组合,整合了艺术、技术多个学科的力量;全感知的训练和新媒体项目的设计,整合了艺术设计的各种载体和传达手段;商业项目的沟通与执行过程,整合了高校创新思维理念与商业项目的社会需求。

2.推进的创新

三个阶段的教学成果并不是停留在封闭的教学环节,而是呈现上升型、拓展式的立体维度发展,如图16。将设计成果进行阶段性的小型展览是营造交流平台的有效做法,以展览的形式带动教学有利于促进设计艺术的发展和传播。在这个过程中,展览的主体从个人转向了团体,从高校走向社会[8]。第一阶段,“水墨”“粤韵”“彩瓷”为主题的思维训练作品,以海上名粤为题于2016年6月的广东工业大学东风路校区展出,一共24件作品。观展主体为本校师生,用以作为教学研究的交流。第二阶段,以“广东造”为主题的系列作品,一共10组,首先在校内展出,并邀请企业和相关媒体观展,推广效果良好。于是2017年的6月作品获邀参加南方报业集团主办的《粤匠开新——创新中走向世界的岭南非遗》岭南活力非遗馆首展;同年的YAKA动漫商业展上,也获得了该主题展的邀请函与展位提供,并成功参展。第三阶段,引进服装品牌“城画”新品发布会的商业项目,将设计理念与商业需求相结合,将工作坊推向社会应用。

3.商业的创新

工作坊从海丝文化入手,研究岭南传统文化与新媒体艺术的完美结合,解析跨界新媒体综合表演艺术的集成机制与创作模式。项目整合了各个专业的学生,从视觉草图、空间设计到动画演示,再从数字化建模、程序编程到最后的服装走秀和演员表演。这种新型的服装发布方式打破了传统的走秀形式,不再是纯粹的服装展示,而是一个连续统一体,囊括了时间、空间、行为还有主体的存在。充分利用广东本土的产业资源,将教学的成果与产业直接对接,是推动课内成果走向成熟的重要途径。前沿的探索精神,整合的专业团队是高校特有的优势,也正是企业所缺乏的。在新的技术背景与传媒环境下,如何面对产业升级和产业创新?是高校与企业共同的社会责任。高校不仅要探讨产业升级,更要引导产业进行文化创新,观念创新,技术创新,对商业社会做出正确的指引。

图16 成果阶段性上升图