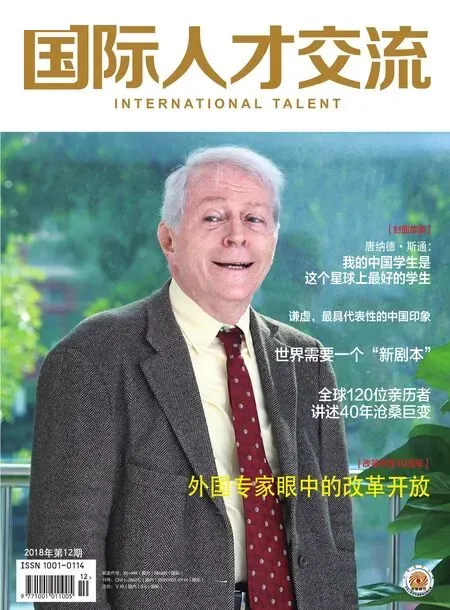

唐纳德·斯通:“我的中国学生是这个星球上最好的学生”

2018-12-18唐纳德斯通邹文新

文/唐纳德·斯通 译/邹文新

2006年,我有幸受邀来到北京大学英语系教书。此前,我已经在纽约城市大学、哈佛大学(作为客座教授)和纽约大学(作为兼职教授)教了将近四十年的英国文学。在那一年的四个月里,我给英语系的学生上了一门本科生英国小说课(涵盖了从简·奥斯汀到詹姆斯·乔伊斯的主要英国作家),外加一门研究生研讨课。在我看来,我的中国学生是这个星球上最好的学生。他们普遍天资聪颖,想象力丰富,为人有趣;他们感受力极强,而且善于思考;他们天然地懂得一个道理:领悟人生和理解文学的一个关键是要有同理心,一种能站在他人的角度思考,能想象自己置身于另一种文化的能力。我曾经跟学校的一个记者这样解释过小说课的要义:“当我们学习阅读小说时,我们就在学习理解生活。简·奥斯汀、夏洛特·勃朗特、查尔斯·狄更斯和乔治·艾略特的作品体现了同理心的重要性,即尝试理解他人和他们所生活的世界,学习去领悟艾略特在《米德尔马契》中所说的‘寂静背后的喧嚣’。”

以赛亚·伯林承认不同文化存在着差异,但同时也声称:“一种文化的人可以通过富有想象力的洞见去理解另一种文化或社会的价值观、理想和生活形式,即便是那些时空上非常遥远的文化。”伯林曾雄辩地论及文化多元主义,并将之视为人文学科的目标:“不同的文化在时空中之所以能相互交流,其原因在于:对不同文化而言,使人之为人的那种东西都是共同的,这种东西在它们之间架起了一座桥梁。”我的北大学生们能迅速识别并回应他们读过的书中所包含的要义,无论它们是正面的价值观还是消极的言论。他们越是更多地学习外国文化,就越能了解他们自己的文化。这就是汉斯-格奥尔格·伽达默尔所说的:学会在“他者”之中“感到如同在家一般”。

1982年的秋天,从我第一次踏入中国的那一刻起,就立刻有一种回家的感觉。我第一次来中国是应朱虹教授的邀请。朱虹时任中国社会科学院英美文学研究室主任,1980年,中国社科院和美国国家科学院之间有一个学者交换项目,她受邀前往哈佛大学交流学习。连续十年来,这两个机构一直安排中美学者互相前往对方国家进行交流。已故的丹尼尔·艾伦教授是中国社科院迎来的第一位客人,我在1991年则成了最后一位参加此项目的美国教授。1982年,我在北京师范学院(现更名为首都师范大学)教书。在那所学校里我遇见了一群令人称奇的学生,那就是著名的77级学生。当时的英语系主任韩志先成了我的好友。在我所有的学生助理中,王伟跟我关系最要好,我们当时亲如兄弟。后来,王伟任北京奥组委执行副主席,北京申奥成功时他第一个打电话向我报喜。我的另一个学生孙志新现在是纽约大都会艺术博物馆的布鲁克·阿斯特中国艺术业务主管。2017年,他组织了一场十分出色的展览——“帝国时代:秦汉文明展”,该展览先后在纽约大都会艺术博物馆和中国国家博物馆举办。1982年,孙志新带我逛了故宫博物院,还设法把我引见给吴冠中、黄永玉等当代中国画家。我对艺术的热爱和对文学的热爱不相上下,在那一年我很清楚地认识到,中国现代艺术家如齐白石、傅抱石、潘天寿和李可染等,和他们同时代的西方画家如毕加索和马蒂斯一样伟大。

1982年的中国正值对外开放,我的学生们着迷于西方文学作品,如乔治·艾略特的《米德尔马契》(我有幸将这本小说引入中国的英国文学课程之中),西方电影如《音乐之声》也深深地吸引着他们。我还记得在为外国教师举办的一次圣诞庆祝会上,北京师范学院的一群学生演唱了歌曲《雪绒花》,当他们唱到“永远保佑我的祖国”时情不自已。正是因为我对《米德尔马契》的喜爱,我上大学时才选择了英文专业,然后成为一个维多利亚文学学者。但是,我的中国学生对这部小说所表现出的文学领悟力是我在美国未曾见到过的。人应当为他人付出而不求认可和回报,这种维多利亚时代的观点在中国学生的心中引起了一阵阵共鸣。每当我读到小说的最后一段时,他们总是静默和敬畏地听着:

(多丽莎·布鲁克)那纯洁高尚的精神依然散发着它的光芒,只是很少为人所见而已。她那浑然一体的天性,像那条被居鲁士大帝截开的大河,化成无名的沟渠耗尽了自己。但是,她的存在对周围的人有着不可估量的化育之功。因为,这个世界之所以能逐渐向善,部分有赖于那些未能载入史册的事迹;你我的境遇之所以没有落到它原本最坏的程度,有一半得归功于那些在默默无闻中坚守但死后却无人悼念的人们。

这些话能够在现代中国引发这样的共鸣,我想这是对人文学科一次了不起的致敬。我之前并不了解中国人的情感特质。王伟曾经这样向我解释中国人的特点:中国人就像他们所居住的胡同,你从外面看到的只是防御性的外墙,但是一旦你找到了通往住宅和庭院的小径,你就会发现里面住着一家子生机勃勃、相互帮扶的人。极其相似的是,在中国大学里师生之间颇有家庭的氛围(我在北大英语系属于年纪较长的,所以有时学生会把我叫作“Stone爷爷”)。北大的老师们也非常关心学生的福利和未来。北大英语系老师们之间的和睦在其他国家也是很难见到的。

每年秋天我重返北大校园时,我都满怀期待,而且有一种拥有北大证件的特殊自豪感。每次进东门或西门出示我的证件时,我觉得自己是何等幸运啊!我想大多数北大学生也会有我这种感觉。我作过讲座的高校遍布大江南北(包括香港、台湾和澳门的一些学术机构),在任何一个地方我都能碰到优秀的学生。我现在回想起甘肃省天水学院的学生们时仍感到特别开心。那所学校的学生多为农家子弟,很少有美国人去过那所学校。2004年,我去那里作了一次讲座,我觉得我不会再碰到比他们更上进的学生了。讲座结束后,一个学生问我:“美国式的民主在中国能否行得通?”我这样回答:“我还总是希望美国式的民主能在美国行得通呢。”学生们听后哄堂大笑。跟这样的学生交流给我带来许多意想不到的快乐,但也是一个挑战。要想教得最好,我得身体力行做到最好才行。1982年,在开始教中国学生之前,我仔细地重读了我书单上的每一本书,例如《李尔王》《失乐园》《傲慢与偏见》和《远大前程》等,然后我问自己:“这些作品真的有这么伟大吗?它们值得我在一个有着人类历史上最悠久和最伟大的文明的国家用英语去讲授吗?”我发现这样自问很有用,因为最后我得出结论:莎士比亚、弥尔顿、奥斯汀和狄更斯真的很重要,而且在中国(或美国)讲授和阅读这些经典的英国文学作品是真正值得去做的一件事。

2006年我开始在北大教书时,还只把它当作一个实验,因为我不确定自己是否有足够的精力再另教一个学期。但是,我发现这段教学经历使我精神焕发,于是我第二年又回到了北大,然后就有了第三年,第四年……现在(也就是写这篇文章的时候)已经是我第13次回北大(也就是2018年秋天)!在北大任教的头三年我教了一门叫作“西方文化概论”的课,这是一门雄心勃勃的课。一开始我以为英语系会让我教一门英国文学概要的课程(类似于1982年我在北京师范学院教过的那种),但实际上他们给了我完全的自主权,我可以教任何我想教的课。这种教课的自主权是我在纽约城市大学从未有过的。所以,我整理出一个教学大纲,其中包括莫扎特的歌剧(2006年恰逢莫扎特诞辰250周年)、伦勃朗绘画的幻灯片(2006年也是伦勃朗诞辰400周年)、莎士比亚戏剧的视频以及西方电影的一些代表作(弗朗索瓦·特吕弗的《四百击》、费德里科·费里尼的《八部半》等)。我还记得学生们在观看过莫扎特的歌剧《费加罗的婚礼》后是如何激动地鼓掌喝彩,虽然他们中大多数人都听说过莫扎特,但是从未看过或听过他的歌剧。有一年的圣诞节,上课时我播放了一些我钟爱的音乐剧选段:吉恩·凯利在雨中边唱边舞,朱迪·嘉兰深情演唱“愿你过个开心的圣诞节”。在那堂课上,我忍不住流下了眼泪。我的中国学生是性情中人,他们的老师也是如此。

在第一个学期末,我让学生们以给我写信的方式写一篇期末论文,去讲述他们从这些不同的西方艺术作品中学到了什么。这是一个非常广义的命题,学生们写出了很不错的文章。在接下来的几个学期里,我让他们写一些更为具体的话题,结果他们写得更为出色了。来自山西大同的学生卢炜写的一篇文章极为感人,他在文中写到了他的母亲如何用心良苦地鼓励年少的他去欣赏西方艺术;另一位学生的文章针对“宽恕”这个主题比较了莎士比亚的《李尔王》和伯格曼的《野草莓》。受此文启发,我写了一篇专门研究西方文学和艺术中的宽恕主题的文章。数年后,我有幸当着那位学生的面朗读了我的这篇论文。那位学生的名字叫黄重凤,她当时正在香港中文大学读研,而我恰好受邀去那里作了这场讲座。卢炜和黄重凤现在都在北京的大学任教。

研究生们对西方文化课中的西方作家、作曲家和艺术家表现出浓厚的兴趣,因此我有了两个想法。第一个想法是每年秋季成立一个读书小组,在每个学期的周五,我们一起阅读常规课程大纲上没有的作品。例如,有一年我指导了一个读书小组研读维多利亚诗歌(那些坚持参加并完成阅读任务的学生并不会因此得学分),这个读书小组十分受欢迎,后来发展成了一门研究生研讨课,我现在每隔一年就教授这门课。还有一年,我们仔细研究了英国艺术家(霍加斯、庚斯博罗、透纳、卢西恩·弗洛伊德等),还阅读了那些从事艺术评论的英国作家(黑兹利特、罗斯金、佩特、亨利·詹姆斯等)的作品。2012年是狄更斯诞辰200周年,我们观看了根据这位大师的小说改编而成的电影。或许在所有这些改编的电影中最受欢迎的是1935年的老版《双城记》,在这部电影的最后,罗纳德·考尔曼饰演的西德尼·卡顿在爱情的驱使下毅然赴死,场面尤为感人。当电影结束灯光重新亮起时,我注意到不少观众的眼睛是湿润的。我还和芭芭拉·伦德尔一起,组织讲座向学生介绍20世纪60年代美国大众文化,并从电视剧《广告狂人》中精心挑选了一些剧集供大家欣赏。通过这样的活动,我们能够讨论当时美国的一些重大历史事件,比如肯尼迪总统之死、民权运动和女权运动。

唐纳德·斯通教授获得2014年中国政府友谊奖,国务院副总理马凯向唐纳德·斯通颁奖

西方文化课给我的第二个启发是在北大的博物馆举办西方艺术展览。北大博物馆是以它的赞助者阿瑟·姆·赛克勒的名字命名的。赛克勒先生在华盛顿、哈佛以及其他地方资助兴建了不少博物馆,他希望中国最著名的大学也拥有一座艺术博物馆。在其他国家和地区,著名大学里有座艺术博物馆是很常见的,它们通常由校友捐赠;而在中国,这还是件比较新奇的事。我的第一个念头是:也许我能说服美国的博物馆向北大出借一些它们的藏品。但是这个计划没有成功,于是2007年我自己在赛克勒博物馆组织举办了一场展览,展出了法国浪漫主义画家欧根·德拉克洛瓦的一组为《哈姆雷特》配图的石版画。1843年制作的第一批《哈姆雷特》版画仅有80组,我为北大展出这些稀有而精美的艺术品感到自豪。从2007年到2017年,我为赛克勒博物馆举办了11次展览,几乎所有的展品(目前共有558件版画和绘画)都是来自我的私人捐赠。作为一个终身艺术收藏者,我收集了不少著名的艺术品,它们涵盖了从文艺复兴时期直至17、18和19世纪的艺术品。让我感到特别自豪的是2017—2018年间举办的“对英国艺术家与英国印刷文化的礼赞——从霍加斯到透纳”的展览,这一展览极具综合性,这些展览在学生中引发的反响也十分令人满意。我将这些展览汇集在赛克勒博物馆,是为了答谢北大和北大的学生,因为他们让我在这里感到如同在家一般。近年来我还举办了一系列西方艺术讲座来配合这些年度展览。这一系列讲座叫作“艺术之都”,它们的视角都非常地个人化。在每一讲中我都会向北大学生介绍一个主要的西方城市,这个城市不仅有伟大的艺术,而且其本身就是一件艺术品。到目前为止,我已经带领学生们游历了维也纳、纽约、威尼斯、巴黎和伦敦。

我最大的愿望是北京大学和中国其他的大学能鼓励学生从各种文化源泉中汲取营养,从而使他们能在众多不同文化中找到家的感觉。在中国发展的历史长河中,中国曾向如此多的异域文化学习并将它们融入自己的文化之中。正如达尔文在《物种起源》中所论证的那样,一个物种之所以能发展壮大,是因为它能够利用其他物种所提供的条件或资源。无论在东方还是西方,我们这些人文学科教育者依旧希冀着:以赛亚·伯林笔下硕果累累的“不同文化间的交流”的理想长存,而且会在未来成为现实。