风险防范式护理应用对儿科护理管理质量的影响

2018-12-14刘芳芳

刘芳芳

摘要 目的:探讨风险防范式护理应用对儿科护理管理质量的影响。方法:收治患儿116例,分为对照组和观察组,各58例。对照组接受常规护理管理,观察组给予风险防范式护理。结果:观察组风险事件以及医患纠纷发生率均比对照组低,家长对治疗性护理、生活护理、心理护理、健康教育等护理的质量评分均比对照组高(P<0.05)。结论:风险防范式护理应用于儿科护理工作中可有效降低风险事件及医患纠纷事件的发生率,提高护理管理质量。

关键词 儿科;护理管理质量;风险防范式护理

护理风险主要是指在护理过程中直接或间接造成患者损伤、死亡的不确定因素,可发生于护理的任一环节,发生后可直接导致医患纠纷[1]。儿科的主要护理对象为婴幼儿,而婴幼儿不具备完整、独立的表达、控制、自我保护能力,加之治疗依从性较低,增加了儿科护理工作的难度。同时由于婴幼儿的家属存在焦虑、紧张等不良心理,对护理过程中的风险事件具有较高的敏感度,极易引发护患纠纷[2]。因此,如何有效避免、减少儿科护理风险的发生,提高儿科护理水平是各大医院亟待解决的重点问题。为此,本研究将风险防范式管理应用于儿科护理管理工作中,观察其对护理管理质量的影响。现报告如下。

资料与方法

2017年2-9月收治患儿116例,按照入院时间先后分为对照组(2-5月)和观察组(6-9月),各58例。对照组男32例,女26例;年龄7个月~12岁,平均(5.68±2.16)岁。观察组男31例,女27例;年龄8个月~12岁,平均(3.72±2.20)岁。两组患儿一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医学伦理委员会审核通过,并取得所有患儿监护人签字同意。

方法:给予对照组患儿常规检查、生活护理、药物护理、对症支持护理等常规护理措施。观察组患儿在常规护理的基础上在风险防范式护理模式下进行护理,具体措施如下:①小组成立:选取护理部主任、护士长以及年资≥8年的护理人员等组建风险防范小组。②风险评估:以循证医学为基础探讨总结儿科常见风险,包括护理过程中记录的准确性、及时性、安全性,如磕碰、坠床、烫伤、不良反应等意外事故,标本送检、用药、输液等护理差错以及服务态度、技术水平,并针对每一种风险事件制定相应防范措施及解决方法。③技能储备:组织护理人员进行护理风险教育,学习相关法律知识,增强护理人员风险意识;加强护理技能培训,定期进行技能考核。④风险护理:制定统一的精确到任一细节的护理流程表,并严格按照流程表进行护理,同时根据患儿的实际情况调整护理内容,给予针对性的生活、病情护理,加强病房巡视力度。⑤家长教育:在患儿入院及治疗时,护理人员对患儿家属进行针对性的健康教育及心理疏导;发放疾病、治疗风险手册,并结合手册对患儿家属进行相关风险、注意事项的宣教。

观察指标:记录护理过程中两组记录差错、意外事件、护理差错风险事件以及医患纠纷的发生情况。于出院前组织患儿家长通过小组自制的护理质量评价表对护理管理质量进行评价,该评价表Cronbach's α系数0.85,重测效度0.87,评价项目包括治疗性护理、生活护理、心理护理、健康教育,单项评分满分100分,分数越高,护理管理质量越高。

统计学方法:采用SPSS18.0软件进行数据处理,计量资料以(x±s)表示,采用t检验;计数资料用%表示,采用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。

结果

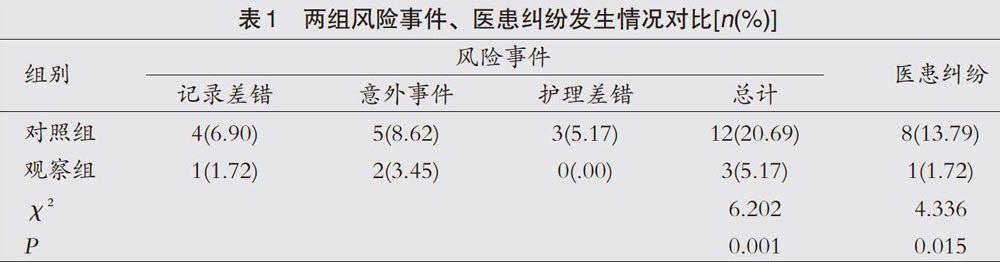

风险事件、医患纠纷:观察组风险事件以及医患纠纷发生率均比对照组低,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

护理质量:观察组患儿家长对治疗性护理、生活护理、心理护理、健康教育等护理的质量评分均比对照组高,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

讨论

医疗及护理过程中存在许多客观、主观的危险因素,如果不给予及时、合理的应对措施,则会导致风险事件发生率升高,造成医疗资源低效、浪费,甚至会对病患及医护人员造成损害,危害极大[3]。而有效的风险防范可有效避免风险事件的发生,整体提高医疗、护理质量。

本研究结果显示,观察组风险事件以及医患纠纷发生率均比对照组低,家长对治疗性护理、生活护理、心理护理、健康教育等护理的质量评分均比对照组高,结果提示风险防范式护理可有效减少儿科风险事件及医患纠纷,提高护理管理质量。医疗团队骨干人员的抽调能保证小组技术水平的专业性,有效避免风险事件发生,同时职业技能培训以及相关法律法规的学习,可以保证在发生风险事件时处理措施的準确、及时、安全及有效性;而针对风险因素制定的应对措施及护理流程可以使医护人员在护理过程中对风险因素做到有效规避,同时还可为护理流程提供参考依据,避免护理工作的盲目性[4]。在统一护理的基础上针对患儿实际情况给予的针对性护理能够规避患儿自身疾病存在的危险因素,进一步降低风险事件发生率及影响程度;患儿家长的心理疏导、健康教育、风险教育可以在缓解不良情绪的同时提高家长的疾病认知及风险认知水平,做到风险共担,同时提高家长对治疗的依从性以及治疗效果、相关风险事件、注意事项的接受度;与家长密切的交流沟通还有利于良性护患关系的建立,让家长感受到充分的关怀与关爱,进而提高其护理满意度[5,6]。

综上所述,风险防范式护理应用于儿科护理工作中可有效降低风险事件及医患纠纷事件的发生率,提高护理管理质量。

参考文献

[1]张辉敏,张艺,田敏,等.护理风险管理在心内科患者中应用效果的系统评价[J].中国循环杂志,2017,32(1):224-225.

[2]黄湘晖,李婉婷.医护共享平台在儿科护理风险评估中的应用[J].护理学杂志,2017,32(9):18-19.

[3]郑鸿,毕海燕,赖盛英.儿内科新建病房实施护理风险管理的实践[J].检验医学与临床,2017,14(2):305-307.

[4]黄谨,曹惠萍,邓兴红.层级管理模式在急诊科防范护理风险中的应用效果[J].国际护理学杂志,2017,36(24):3387-3389.

[5]倪韶青,寿心怡,俞惠民,等.儿科临床研究风险的特殊考量[J].临床儿科杂志,2017,35(8):636-640.

[6]张振娟.团队协作联合风险防范式护理在儿科护理中的应用[J].中国实用护理杂志,2017,33(4):290-293.