诗画本一律,天工与清新

2018-12-12张立峰

张立峰

宋代是题诗上画的滥觞期,书法与绘画结下不解之缘。宋人曾在诸多绘画作品上或题诗,或作序,或品鉴,或题跋,书写风流雅韵。这些“书画合璧”之作,有些是先作书、后成画,如宋高宗赵构书《诗经》,而后命马和之补绘《毛诗图》;有些是先成画、后作书,如李公麟绘《五马图》,而后有黄庭坚的题跋;有些则是同一人在同一时期完成的“书画一体”之作,如米芾的《研山铭》手卷。

士大夫的风雅事

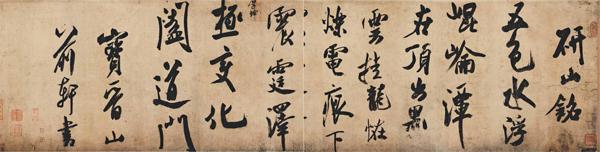

《研山铭》手卷大体分为三段。第一段是米芾书写的39个行书大字:“研山铭。五色水,浮昆仑。潭在顶,出黑云。挂龙怪,烁电痕。下震霆,泽厚坤。极变化,阖道门。宝晋山前轩书。”第二段绘研山图,“研山”是一块山形砚台,旁有篆书题款:“宝晋斋研山图不假雕饰,浑然天成。”在研山奇石的各部位用隶书标明:“华盖峰、月严、方坛、翠峦、玉笋下洞口、下洞三折通上洞、予尝神游于其间、龙池、遇天欲雨则津润、滴水小许在池内、经旬不竭。”第三段为米芾之子米友仁、米芾外甥王庭筠的题跋。

米芾一生酷爱奇石,也多蓄奇石,人称“米颠”。据说,米芾曾经路见奇石,叹为观止,于是整衣掸冠,恭敬下拜,呼为“石兄”。《春渚纪闻》记载了米芾另一桩轶事,宋徽宗命米芾书写大屏,让他使用御案上的一方端砚,米芾书成,捧砚跪请:“此砚经赐臣芾濡染,不堪复以进御,取进止。”徽宗赐之,米芾手舞足蹈感谢后顾不上墨沾衣服,抱着端砚就走。徽宗笑着对蔡京说:“颠名不虚得也。”

晚年的米芾得到一块灵璧石,如获至宝,这块石头呈山形,刚好可以做砚。米芾对其爱不释手,连续数日抱之入眠。欣喜之余,米芾挥毫泼墨,便留下《研山铭》手卷。手卷中米芾运笔刚劲强健,具奔腾之势,结字自由放达,倾侧之中含稳重,为米芾书法精品。

米芾的书法在他生前就已闻名天下。《宣和书谱》记载:“方芾书时,其寸纸数字,人争售之,以为珍玩……好事簪缨之流,出其所有奇字,以求跋语,增重其书,而芾或喜之,即为作古纸临仿,便与真者无辨。”米芾的书法比苏轼、黄庭坚更加自由豪放,颇具宋代文人洒脱不拘的风度,故而苏轼评价其书法“风樯阵马,沉着痛快”。

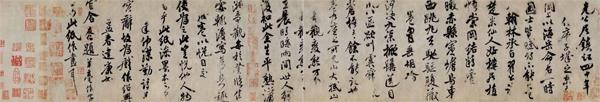

《潇湘奇观图》题跋释文:

先公居镇江四十年,作庵于城之东高岗上,以海岳命名,一时国士皆赋诗,不能尽记。翰林承旨翟公诗:“楚米仙人好楼居,植梧崇冈结精庐。下瞰赤县宾蟾鸟,东西跳丸天驰驱。腹藏万卷胸垂胡,论议如何决九渠。掀髯送目游八区,欲叫虞舜浮苍梧。”云云,余不能记也。此卷乃庵上所见山,大抵山水奇观,变态万层,多在晨晴晦雨间,世人鲜复知此。余生平熟潇湘奇观,每于登临佳处,辄复写其真趣成长卷以悦目,交俟驱使为之,此岂悦他人物者乎。此纸渗墨,本不可运笔,仲谋勤请不容辞,故为戏作。绍兴乙卯孟春建康官舍,友仁题。羊毫作字,正如此纸作画耳。

米芾的长子米友仁是两宋之交著名的书画家,人称“小米”。《潇湘奇观图》长卷是米友仁水墨画传世名作,画中峰峦起伏,云雾出没于山间,层林屋宇笼罩于烟霭之中,显得朦胧飘缈。整幅画没有明显的线条,水墨相融,浑然一体,完全改变了唐代以来青绿山水画的面貌。

“小米”在画后自书题跋,讲述了父亲米芾曾在镇江城东建“海岳庵”,他自己对镇江一带类似“潇湘奇观”的天气景观也相当熟悉,每当烟霭升起时,远处的山峦渐次隐去,多彩的世界模糊不辨,蜕变为单纯的黑、灰、白三种色调。面对此种山水风光,米友仁有感于其万千变化,在他人求画难以推辞的情形下,于是就有了这幅描绘江南山水奇观的《潇湘奇观图》。

米友仁的书法功力虽然比不上其父,但自有一种风格。《潇湘奇观图》的题跋中,他书写技艺娴熟,运笔俊爽洒脱,结字用笔与其父相似,深得家传,但笔法趋向内敛,较米芾蕴藉含蓄。虽然笔势不如父亲,但米友仁的书法另有一种舒缓、清新之感,不失米家风范。

由于家學渊源,加之个人学养深厚,米友仁曾受高宗赵构之命,鉴定法书。此后,米友仁自贵身份,便很少再给人作书画。对此,《画继》记载:“(米友仁)方其未遇时,士大夫往往可得其笔;既贵,甚自秘重,虽亲旧间亦无缘得之。众嘲曰:‘解作无根树,能描蒙鸿云。如今供御也,不肯与闲人。”《潇湘奇观图》作于绍兴五年(1135年),当时南宋王朝立足未稳,高宗赵构尚无暇命米友仁鉴定法书,流落江南的米友仁才会应许仲谋之请,留下这幅《潇湘奇观图》,并自题跋。

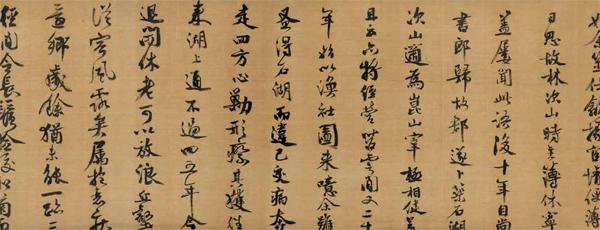

《西塞渔社图》题跋释文:

始余筮仕歙掾,宦情便薄,日思故林;次山时主薄休宁,盖屡闻此语。后十年,自尚书郎归故郡,遂卜筑石湖;次山适为昆山宰,极相健羡,且云:亦将经营苕霅间。又二十年,始以《渔社图》来。噫!余虽蚤得石湖,而违己交病,奔走四方,心剿形瘵,其获往来湖上,通不过四五年。今退闲休老,可以放浪丘壑,从容风露矣。属抱衰疾,还乡岁余,犹未能一迹三径间,令长须捡校松菊而已。次山虽晚得渔社,而强健奉亲,时从板舆,徜徉胜地,称寿献觞,子孙满前,人生至乐,何以过此?余复不胜健羡,较次山畴昔羡余时,何止相千万哉!尚冀拙恙良已,候桃花水生,扁舟西塞,烦主人买鱼沽酒,倚棹讴之,调赋沿溪,词使渔童樵青辈,歌而和之。清飚一席,兴尽而返。松陵具区,水碧浮天,篷窗雨鸣,醉眠正佳,得了此缘,亦一段奇事。姑识卷末,以为兹游张本。淳熙乙已上元,石湖居士书。

带着古意的青绿山水画《西塞渔社图》,描绘了南宋山水画家、士大夫李结退休后隐居生活的假想图景。李结以一种返璞归真的方式描绘着他未来的家,让人不禁想起唐代诗人、画家王维的“辋川别业”。1184年,李结结束了显宦生涯,隐居到西塞山。“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。”唐人张志和的这首《渔父》词,使这个位于浙江湖州的山丘成为闻名天下的胜景。

其实,李结很早之前就开始准备自己的退隐生活。在1170年前后,李结完成了《西塞渔社图》,并邀请好友范成大等人题跋。淳熙十二年(1185年),范成大题写290余字的长跋,由此诞生了这幅绘画与书法相互结合、为纪念“退休”理想而创作的艺术典范。

通过对比自己归隐石湖的生活,范成大通篇充满对友人于西塞山下田园生活的羡慕之词。“次山虽晚得渔社,而强健奉亲,时从板舆,徜徉胜地,称寿献觞,子孙满前,人生至乐,何以过此?”题跋中更有“候桃花水生,扁舟西塞,烦主人买鱼沽酒,倚棹讴之”,“水碧浮天,篷窗雨鸣,醉眠正佳,得了此缘”等畅想之语,读之令人神往。

范成大的书法继承家学,曾受母亲影响,其母正是北宋四大书家之一蔡襄的孙女。明代王世贞《弇州山人稿》记载:“范成大书法出入眉山(苏轼)、豫章(黄庭坚),间有米颠(米芾)笔,圆熟遒丽,生意郁然,真是二绝。”纵观整篇题跋,笔法清新,笔力洞达,神态俊逸,兼之行距较大,疏密对比强烈,营造出清旷空灵之境界。

昏君奸佞的才华

在《听琴图》中,徽宗皇帝着道冠玄袍,居中端坐,凝神抚琴;左面着绿袍者笼袖仰面聆听,右面着红袍者持扇低首,二人仿佛正陶醉在琴声之中。画面背景简洁,青松如盖、绿竹摇曳、几案香薰、石上古鼎共同营造出一种清幽的氛围,衬托出“此時无声胜有声”的琴音意境。

画面右上侧有宋徽宗瘦金书题“听琴图”三字,左下角有“天下一人”的画押及御印。在松树上方的空白处,蔡京手书七言绝句:“吟徵调商灶下桐,松间疑有入松风。仰窥低审含情客,似听无弦一弄中。”“灶下桐”典故出自《后汉书·蔡邕传》,即有名的焦尾琴。蔡京用此典指画中之琴为名琴,并暗示徽宗琴技如蔡邕一般高明。“无弦”的典故源自陶渊明,每当酒后他总以轻抚无弦琴为乐,这也是夸赞徽宗之语。

蔡京入《宋史》奸臣传,是一个十足的政治投机者。王安石变法时,他拥护新法;元祐初,又附和司马光推翻新法;绍圣初,又积极附和新法。徽宗继位后,他被夺职闲居杭州,却趁机结交赴杭收集书画的宦官童贯,借此关系,蔡京凭借其出色的书法逐渐受到宋徽宗的赏识与重用。

蔡京的书法欹侧姿媚,清劲爽利。《书史会要》记载:“(蔡京)尤嗜书,初类沈传师。久之,深得王羲之笔意。自名一家。评者谓其字严而不拘逸,而不外规矩。正书如冠剑大人议于庙堂之上;行书如贵胄公子意气共奕,光采射人。”这篇《听琴图》题诗,蔡京用笔潇洒自若,字势豪健,结构取法晋唐,稳健中含清劲姿媚,显示出很高的书法造诣。

宋徽宗与蔡京兴趣“相投”,君臣“相得”。他常令蔡京在院画及自己的画作上题跋留书,《听琴图》如此,《千里江山图》《文会图》《御鹰图》等亦如此。蔡京在提笔挥毫、写诗作文之前,必先揣摩上意,领会徽宗的要求及画作的主旨,如此一来,书画一体,画作者的创作意图更易于传递给观者,以达到情感上的共鸣。

《瑞鹤图》赵佶自序释文:

政和壬辰,上元之次夕,忽有祥云拂欝,低映端门,众皆仰而视之。倏有群鹤,飞鸣于空中,仍有二鹤对止于鸱尾之端,颇甚闲适,余皆翱翔,如应奏节。往来都民无不稽首瞻望,叹异久之,经时不散。迤逦归飞西北隅散。感兹祥瑞。故作诗以纪其实。清晓觚棱拂彩霓,仙禽告瑞忽来仪。飘飘元是三山侣,两两还呈千岁姿。似拟碧鸾栖宝阁,岂同赤雁集天池。徘徊嘹唳当丹阙,故使憧憧庶俗知。御制御画并书。

政和二年(1112年)正月十六日,北宋都城汴京上空忽然云气飘浮,群鹤飞鸣,盘旋于宫殿上空,久久不肯离去,还有两只仙鹤落在宫殿左右两个高大的鸱尾之上。目睹此景的宋徽宗兴奋不已,认为仙禽伴随祥云前来帝都“告瑞”,是国运兴盛的预兆,于是欣然命笔作画,亲作诗文跋于画上,这就是《瑞鹤图》的由来。

《瑞鹤图》中绘有彩云缭绕于汴梁宣德门,上空飞鹤盘旋,鸱尾之上有两鹤伫立,互相呼应。画面仅见宫门脊梁部分,突出群鹤翔集,庄严肃穆中透出神秘吉祥的气氛。在亲书的《瑞鹤图》序文中,徽宗“感兹祥瑞”,不仅作画,还赋诗云:“清晓觚棱拂彩霓,仙禽告瑞忽来仪。飘飘元是三山侣,两两还呈千岁姿。似拟碧鸾栖宝阁,岂同赤雁集天池。徘徊嘹唳当丹阙,故使憧憧庶俗知。”其欣喜兴奋之情可想而知。《瑞鹤图》也成为徽宗生平得意之作。

徽宗赵佶的书法颇有特色,称为“瘦金体”。书法史上一般认为“瘦金体”源自唐代薛稷,薛稷的书体也“瘦”,且瘦中带有转折的刚硬。先秦时期流行“错金”工艺,即在青铜器表面嵌入闪亮昂贵的金银丝,以展现“错金”之美。这种工艺也用来镶嵌铭文,即“错金汉字”。用“瘦”与“金”来形容宋徽宗的书法,线条虽细瘦,却有着至高的华贵感,可谓恰当。锋芒毕露的“瘦金体”有着灿烂华丽之美,这种美令它的书写者沉溺其中,却忘记了身为帝王的责任。

《雪梅图》题跋释文:扬补之得墨梅三昧,山谷道人叹曰:“如嫩寒清晓行孤山篱落间,但欠香耳。”则笔端春色之妙,此言尽矣。海野老农。

扬无咎(字补之)是两宋之交著名的墨梅画家,世人有“得补之一幅梅,价不下百千匹”之说。他曾将梅花画作进献宫廷,却被宋徽宗斥为“村梅”。坚持个人审美理念的扬无咎干脆在画作上题以“奉敕村梅”,这既是一种自省,也是一种自傲。

生性耿介、清高自守的扬无咎一生生活在民间,不求闻达,专注于艺事。绍兴年间,朝廷曾多次征辟他为官,但他皆因不满南宋朝廷对外妥协苟安而坚辞不就。其为人品格就如这幅《雪梅图》一样,梅花傲骨铮铮,虽迎着风雪严霜,也要“凌寒独自开”。

与扬无咎形成鲜明对比的是该画的题跋者曾觌。曾觌自号“海野老农”,《雪梅图》画卷右侧及左下方皆有其题跋:“笔端造化出天巧,写出江南雪压枝。谁道春归无觅处,横斜全似越溪时。”其书法不可谓不俊秀典雅,其诗风也颇见清新空灵。

才华横溢的曾觌是南宋孝宗期间有名的词臣,也是《宋史》佞臣榜上之人。孝宗继位前,曾觌是其藩邸旧人,后便随主入朝,“用事二十年,权震中外”。曾觌极力奉行主和政策,还“谗逐大臣,贬死岭外”。对曾觌其人,当时人评价说:“曾觌之邪佞,所选虽深,识者薄之。”士大夫们也都耻于与他相交。

帝王笔迹模仿秀

宋代宫廷中,有不少后妃在书法领域颇有造诣,仁宗曹皇后、神宗向皇后、高宗吴皇后、宁宗杨皇后等皆以书法见长。宋代宫廷女性的习书风气与帝王们的倡导是分不开的。宋太宗赵匡义酷爱书法,各体皆工,还命人编撰《淳化秘阁法帖》;宋高宗赵构也喜好书法,50年未舍笔墨,还编著《思陵翰墨志》。帝王们的雅趣必然带动后妃们的追崇与迎合,这从后妃对帝王书迹的熟练摹写就可见一斑。

南宋佚名所绘的团扇扇面《清供图》中,釉色内敛的青瓷胆瓶立于方形托架中,瓶里三枝盛开的粉红色菊花亭亭玉立,瓶口处还有三朵较矮的小花作为衬枝,正是传统的插花三主枝构图。画幅左侧题诗云:“秋风融日满东篱,万叠轻红簇翠枝。若使芳姿同众色,无人知是小春时。”据考证,题诗者当为南宋高宗赵构的皇后吴氏。吴皇后书法学高宗体,极像高宗,以至于“人莫能辨”。

南宋马远所绘《洞山渡水图》是现藏于日本的“重要文化财”。画中描绘的是曹洞宗洞山禅师在涉水途中,见到自己水中之影而恍然悟道的一刻。洞山禅师不知自己的本来面目究竟为何,认为身外还有一个自性。直到见到水中倒影,才了悟不能离开自身而他寻佛法,否则会离本来面目越来越远。开悟后,洞山禅师唱出流传千古的《过水颂》:“切忌从他觅,迢迢与我疏。我今独自往,处处得逢渠。”

图上还有一首六言题诗:“携藤拔草瞻风,未免登山涉水。不知触处皆渠,一见低头自喜。”题诗者正是南宋宁宗赵扩的皇后杨氏。

历史上,杨皇后是一位颇具传奇色彩的女性。《书史会要》记载:“恭圣仁烈皇后杨氏,宁宗后。忘其姓氏,或云会稽(今浙江绍兴)人。杨次山者,亦会稽人,后自谓其兄也。少以资容选入宫,颇涉书史,知古今,书法类宁宗。”杨皇后出身微贱,其母张氏是德寿宫的乐师,她从小随母亲演出,担任“杂剧孩儿”(即儿童演员)。长大后,她刻苦自学,“性复机敏”,得到高宗遗孀吴太皇太后的喜爱,为她管理图书翰墨。明代毛晋编有《二家宫词》,辑录宋徽宗和杨皇后的诗词,可见她的文学水平可与徽宗并论,是宋代皇后中的“女诗人”。

不仅如此,杨皇后的书法造诣也不低,被称为“宋代最杰出的女书法家之一”。清代姜绍《韵石斋笔谈》评价其书法:“波撇秀颖,妍媚之态,映带漂湘。”从《洞山渡水图》上的小楷題诗也可见其书法严谨娟秀、妩媚多姿。

宁宗时期,内府收藏马远的不少画卷上都有杨皇后题诗。例如这幅《月下把杯图》,画中一轮明月高挂空中,宴饮赏月的众人自然生动,园林山石苍润洒脱,画面设色清丽淡雅。画幅右上方杨皇后楷书题诗“相逢幸遇佳时节,月下花前且把杯”,左侧钤有朱文坤卦印;在画幅对开另有杨皇后楷书题诗“人能无着便无愁,万境相侵一笑休。岂但中秋堪宴赏,凉天佳月即中秋”,左侧亦钤有朱文坤卦印等。从这些题诗可以看出杨皇后对马远画作的钟爱之情。

从出身微贱到母仪天下,“书法类宁宗”的杨皇后绝不是一位简单的宫廷女性。开禧三年(1207年)十一月,她模仿宁宗笔迹拟写了一道假圣旨,指使史弥远等人联合禁军,一举诛杀专权多年、曾阻挠她“正位后宫”的权臣韩侂胄。由此可见,除了《洞山渡水图》《月下把杯图》背后的那个才华横溢的女诗人、女书法家,杨皇后也是一位能够左右南宋政坛的风云人物。

大文豪苏轼曾在鄢陵王主簿的花鸟画上题诗云:“诗画本一律,天工与清新。”从东坡先生的题诗看,在书画创作过程中,宋人形成了“法自然”的自由之风,而“书画一体”的创作方法也成为一种文化现象。这股清新之风,使书法与绘画跨越各自的藩篱,在宋代相逢相融,从而诞生出我国特有的书画美学,也舒张开后人的书画情怀。