翻译的遮蔽与创新: 中国学术语境中言语行为研究的两条学术路径*

2018-12-12华东师范大学国家话语生态研究中心

华东师范大学国家话语生态研究中心

甘莅豪

一、 行为主义视域下的言语行为

早期构造主义、意志主义和机能主义心理学都重视通过内省的方法来分析意志、意识、注意、情感等一系列心理学命题。这种心理学派和传统的言行二分观结合在一起,又很容易使人单纯认为语言作用于心灵,行为作用于物质,从而把语言视为研究心理和思维的工具。然而随着实证主义方法出现,心理学方法开始转向行为主义,即人们意识到心灵和意识都可以用外部事件引起的生理过程来解释它,由此心理学者开始从动物研究者中吸收实验经验,试图通过观察人类外部行为来探讨人类内在心灵。在这种背景下,“语言”、“行为”、“心灵”的关系也发生了微妙变化。由于“行为”从作用于物质,转化为可以直接反映心灵,“语言”独立的工具、中介的作用就受到挑战。由于行为主义迫切需要为“语言”在自己的学科体系中找到合适的位置,突破“言行二分观”,把“语言”也视为人类行为中的一种,就成了行为主义心理学最为自然的学术逻辑。这种变化首先从20世纪之交的巴普洛夫开始。他首先放弃形而上学思辨,完成从心理向生理的转变,认为生物行为建立在先天的无条件刺激和反应的基础上,条件反射使得这些先天的过程得以扩展。他认为条件刺激就是第一信号系统,通过和生物学意义的无条件刺激频繁共现,条件刺激就会转化成信号,起到“警戒性质”作用,从而“让动物能够适应不是发生在那个特定时刻的事件,而是在将来会因此发生的事件”。和动物不同,人类还有第二信号系统,即语言。语言是信号的信号,其本质也是一种条件刺激,但是可以把第一信号“警戒性质”作用的空间和时间扩展得更大,即“对人类来说,言语提供的条件刺激就像其他任何刺激一样真实。同时,如果允许与动物那里可能存在的条件刺激进行不定性也不定量的比较,那么言语所提供的刺激在丰富性和多面性上远远超过其他任何刺激。”(Pavlov, 1960)在巴普洛夫的影响下,华生明确否认意识的作用,指出思维就是说话,说话就是行为,他指出“说就是一种正在进行的活动——也就是说,它是一种行为。外显的言语或对我们自己的言语(思维),如同棒球运动一样是一种客观的行为。”(Watson, 1930)

如果说巴普洛夫、华生的行为主义只是简单地认为语言是一种“刺激—反应”行为,是在接受条件刺激(原因)后形成的应答性行为,那么新行为主义代表人物斯金纳(1957)则进一步提出语言是“反应—刺激”行为,是行为者关注行为结果后,根据结果再给予自身强化的操作性行为。斯金纳和其追随者认为: 改变强化依随,就会改变行为,而语言是行为,和人的思维活动又最为密切,所以通过强化原理,可以为语言教学、孤独症和相关障碍儿童的语言行为矫正提供实际的帮助。

然而虽然在实践层面新行为主义卓有成效,但是在理论层面,乔姆斯基(1982)却对斯金纳的“语言是操作行为”的看法提出尖锐批评。他认为斯金纳把实验室中对动物行为的解释理论推至人类社会的语言行为过于简单,并一项一项对斯金纳的刺激、强化、操作反应等主要概念进行反驳。他认为斯金纳对这些概念的理解过于模糊和主观,比如操作原理从频率、重音、密度、速度、延缓程度等方面来设定强度,可是这些强度设定标准可能太机械。假设学话儿童成功说出一句话,父母可以大声、高声、毫不迟疑地连喊“太棒了”,也可以首先悄然无声,然后用柔和而低沉的声音,轻轻地说声“太棒了”,这两种刺激很可能能取得同样效果。由此他指出斯金纳只不过是用一些看似客观的行为主义心理学术语取代了传统术语,而且“措辞还远远不如传统方法那样谨慎。”(Chomsky, 1982)最后乔姆斯基在批评斯金纳的基础上,提出先天论,认为人脑在遗传上就预定好要生成语言的必须规则和任选规则,从而反驳了以经验为基础的行为主义,由此赫根汉评价道:“通常认为,诺姆·乔姆斯基对斯金纳1957年的著作《言语行为》的批评是削弱激进行为主义影响的决定性事件”(赫根汉,2004)。

和斯金纳不同,20世纪30年代,米德(1997)提出“符号互动论”,从另外一个角度对巴普洛夫、华生的行为主义进行了发展,他认为言语行为并不是如华生认为的那样,只是针对个体刺激和反应的结果,而是在社会行为中才能得以实现。首先,他指出摆姿态行为和语言行为无关,因为姿态对他者的影响和对自己的影响不相同,比如狗摆出凶恶的姿态,让对方害怕,但是自己却不会害怕。而语言行为对双方产生的影响是一样的,比如说“害怕”这个词,说话者和听话者必须都在想象并领会“害怕”的感觉下,才能彼此交流。其次,他区分了模仿行为和语言行为,指出生物模仿可能只是单纯的外在模仿,其并没有了解模仿行为的意义。而语言符号不仅仅是生物群体彼此模仿,而且要求生物都理解该符号的意义,该符号能够在群体中的不同个体心理中产生相同的理解和反应。再次,他指出语言来源于一种有声姿态,和其他姿态不同,该姿态是一种“表意的符号”,即该姿态“很容易在该个体身上引起一簇反应,犹如他在其他人身上反应一样”,同时文字、手势等符号都是从“特定的有声姿态中发展出来的”(米德,1997)。最后他进一步认为思想、意义、自我等概念都来源于基于语言符号的个体和社会群体互动之中。

如果说米德对语言的研究,目的是为了更好地理解思维、自我、意义等心理学概念,20世纪30年代末期,莫里斯(2011)则在巴普洛夫和米德的影响下,以行为主义为基础,修改了索绪尔的语言定义,并重建了语言分析体系。索绪尔立足于符号学,将语言定义为“一种表达观念的符号系统”。而莫里斯对语言的定义完全不同,其首先在巴普洛夫条件反射研究基础上对指号进行定义:

如果任何东西A是一个预备—刺激,而这个预备—刺激,在发端属于某一行为一族的诸反应—序列的那些刺激一物不在当前的时候,引起了某个机体倾向于在某些条件下应用这个行为一族的诸反应—序列去作出反应,那么A是一个指号。(莫里斯,2011: 8)

在标准实验室内对4种喷墨打印纸进行性能测试,分别参照GB/T 7974—2013《纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数D65亮度的测定(漫射/垂直法,室外日光条件)》测试纸张的白度[10];参照GB/T 2679.9—1993《纸和纸板粗糙度测试法》测试纸张的粗糙度[11];参照GB/T 8941—2013《纸和纸板镜面光泽度的测定》测试纸张的光泽度[12];参照GB/T 1540—2002《纸和纸板吸水性的测定(可勃法)》测试纸张的吸水性[13];参照GB/T 742—2008《造纸原料、纸浆、纸和纸板灰分的测定》测试纸张的灰分[14]。

然后其根据米德的“符号互动论”,指出语言是公指号,并对语言重新定义:

语言是一组多情景的指号,这些指号具有解释者族的诸成员所共有的那种个人间的所意谓,并且它们是解释者族的诸成员所能产生的和可以以某种特定的方式组合起来以形成复合指号的。(莫里斯,2011: 38)

接着,莫里斯根据行为的意谓方式,把语言指号分成五种: 定位指号,意谓空间和时间中的位置,把行为导向环境中的某个区域,如“在那里”;指谓指号,意谓对象或情况的特性,如“黑的”、“鹿”;评价指号,意谓一种对某事物的较喜爱的状态,如“相当好”;规定指号,意谓一种在一定的情况下以某些反应—序列(而不以其他的反应—序列)来反应的显著的坚持性,如“保持逆风前进!”;形式指号,意谓影响其他指号意谓方式,比如“或者”、“不”等。随后,莫里斯又根据行为的目的,把语言指号分成四种: 报导指号,要使某人作出行动,好像某个情景具有某些特征使他作出行动一样;估价指号,引起对某些对象、需要、选择、反应或指号的喜爱行为;鼓动指号,规定指号解释者对某事物怎样行为;系统化指号,应用指号来系统化其他指号所有助于唤起的那些行为。最后,莫里斯把行为的四种主要意谓方式和行为的四种目的用法两两结合,组合成了16种论域(见表1):

表1. 莫里斯的16种论域类型

如果说上世纪五十年代,由于乔姆斯基的批评,心理学行为主义学术脉络观照下的言语行为理论陷入了停滞的境地,莫里斯基于行为主义对语言系统的分析却承上启下,暗示了另一种言语行为理论的出现——日常语言学派的言语行为理论(speech act theory)。

二、 日常语言哲学视域下的言语行为

日常语言学派的言语行为理论是在反逻辑实证主义以及真值条件语义学意义观的历史背景下产生。之前,逻辑实证主义认为命题的真值取决于它的真值条件,一个命题如果可以通过实证的方式得到证实则为真,得到证伪则为假。因此,一个语句的意义就在于它表达命题的真假值,如果命题为真或为假则语句是有意义的,否则语句是无意义的。对此,维特根斯坦(2000)在《哲学研究》(philosophical investigation)提出“意义即使用”的观点,认为语言意义只有根据它在各种游戏即活动中发挥的作用才能得到阐释。20世纪60年代,奥斯汀(Austin)(2012)在《论如何以言行事》中也认为人们使用语言的目的并非总是表达或真或假的命题,很多情况下是实施着诸如命名、洗礼等各种行为,即以言行事。

奥斯汀认为言语行为分成三个层次: 第一,以言指事行为,指说出话语的行为,其包括: 发声行为,仅仅发出某种声音的行为;发音行为,是发出和某一特定语言系统相符合的声音行为。表意行为,是运用那些具有相当明确的立意和所指的可发音的词来完成的一种行为。第二,以言行事行为,指说话人通过话语表达其话语意图、目的。第三,以言成事行为,指话语在受话人的思想、行为、态度等方面产生影响。

在言语行为三分法的基础上,基于言语动词的分类,奥斯汀区分了五种不同类型的言语行为: 裁决类(verdictives),表达裁决或评价,比如评估(estimate)、判决(judge)等;行使类(exercitives),表达权力的实施,比如选举(vote)、指定(appoint)等;承诺类(commissives),表达承诺或者宣布意图,比如允诺(promise)、保证(guarantee)等;表态类(behabitives),用于表明态度,比如道歉(apologize)、感谢(thank)等;阐释类(expositives),用于解释、阐述与论证,比如陈述(state)、否认(deny)等。

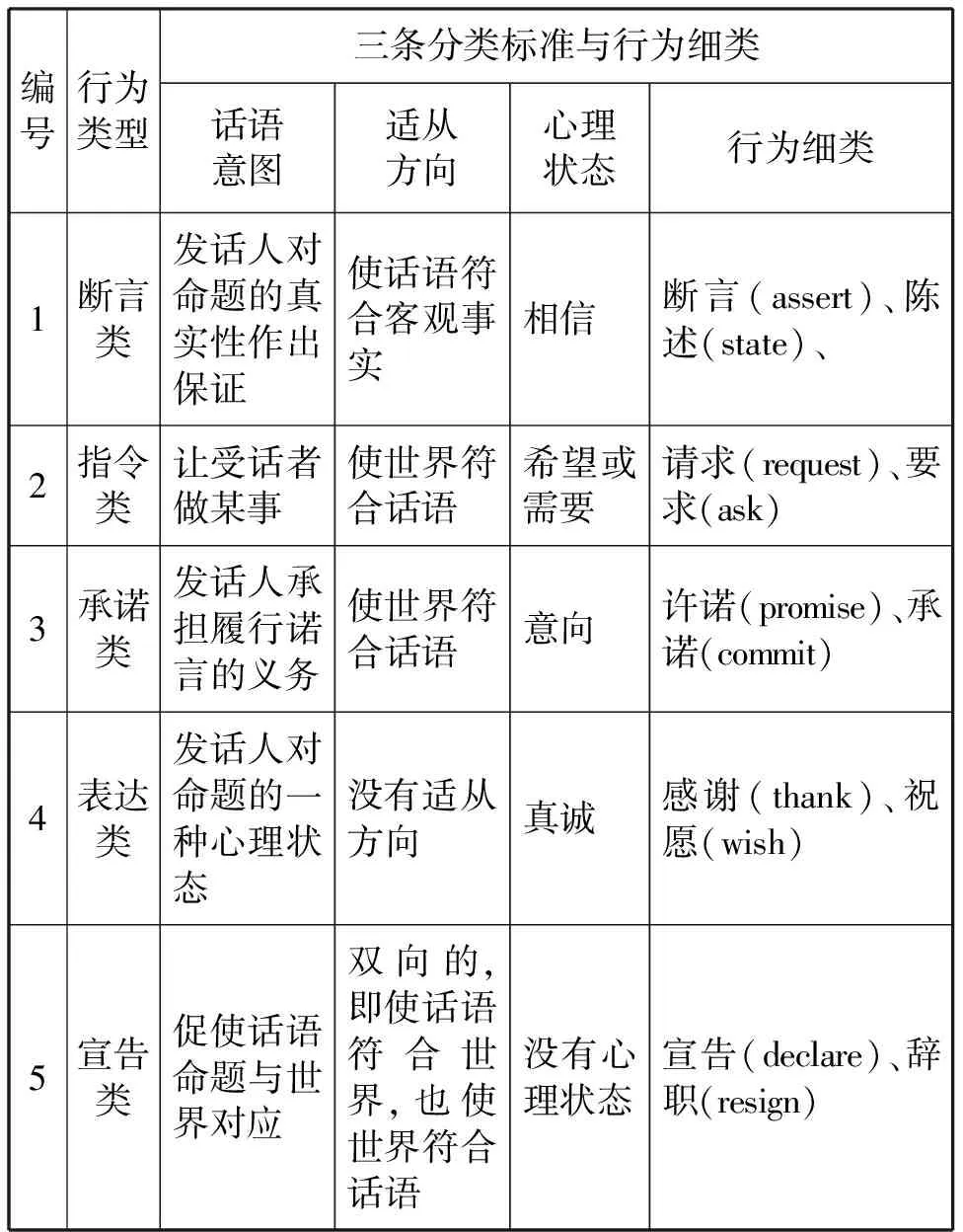

但是奥斯汀根据完成行为式动词对言语行为的分类,忽视了间接言语行为情况,导致缺乏一个贯穿始终的分类标准,比如“我保证以后会杀了你”中“保证”是承诺类动词,但是却是和“威胁”表态类行为相关。对此,塞尔(Searle)(2001)根据发话人的话语意图或目的、适从方向及心理状态,对言语行为重新分成5类: (1) 断言类(assertives),这类行为的施为意图是使发话人对命题的真实性作出保证,适从方向是使话语符合客观事实,心理状态是相信。这类行为包括断言(assert)、陈述(state)等。(2) 指令类(directives),这类行为的意图是让受话者做某事,适从方向是使世界符合话语,心理状态是希望或需要。这类行为包括请求(request)、要求(ask)等。(3) 承 诺类(commissives),这类行为的施为意图是发话人承担履行诺言的义务,适从方向是使世界符合话语、心理状态是意向,即发话人有意兑现诺言。这类行为包括许诺(promise)、承诺(commit)等。(4) 表达类(expressives),这类行为的施为意图是表达发话人对命题的一种心理状态,没有适从方向,因为它不要求话语符合世界或者世界符合话语。真诚条件是心理状态的真实性。这类行为包括感谢(thank)、祝愿(wish)等。(5) 宣告类(delarations),这类行为的施为意图是促使话语命题与世界对应,适从方向是双向的,即使话语符合世界,也使世界符合话语,没有心理状态。这类行为包括宣告(declare)、辞职(resign)等。表2可以明晰地表现表示出塞尔的分类。

表2. 塞尔的言语行为分类

与奥斯汀的分类相比,塞尔的分类由于有了一套较为明确的非语言分类标准,显得更具系统性。但是哈贝马斯(2004)则指出塞尔的“话语意图”分类标准过于站在言说者的角度上,而且忽视了主体间性视角,即“忽视了主体之间商讨和承认有效性要求所发挥的动力,也就是说,没有注意到共识的形成过程”,“适从方向”分类标准也只关注了主观世界和物理世界的关系,忽视了社会性世界,忽视了交往理性的视角。

由此,哈贝马斯立足于交往理性概念重新思考言语行为,即对话参与者之间的言语行为并不以自我为中心,而是参与者之间“通过批判而予以拒绝,或者,通过对批判进行反驳而加以捍卫”,最后通过协商建立一种新型的人际关系,最终形成共识。总之,哈氏从行为者和“客观世界、社会世界、精神世界三个世界”关系,“客观的真实性”、“规范的正确性”、“主观的真诚性”三种保证沟通顺畅的“有效性要求”,以及“主体间对权力要求的角度”对言语行为重新进行了分类:

策略行为: 指行为者和客观世界之间的关系,行为者基于功利主义行为,以功效和对功效最大化,试图改造客观世界,把客观世界和他的愿望和意图吻合起来。他们基于自我中心论的利益原则下行动与互动。该行为和有效性要求中的真实性相关。具有范式意义的研究以冯·诺伊曼(Von Neumann)和摩根斯坦(Morgenstern)的博弈论为代表。

会话行为: 指行为者和客观世界之间的关系,行为者试图再现一个事态。

规范行为: 指行为者和社会世界之间的关系,行为者不是强加自己的主观意志,而是无条件的依照客观世界规律,遵守社会世界规范的行为。该行为和有效性要求中的正确性相关。具有范式意义的研究以涂尔干和帕森斯为代表。

戏剧行为: 指行为者与主观世界之间的关系。行为者用行为来表达自己的主观情感、意图、愿望,其目的并不是为了改变客观世界,也不关心社会世界中的各种规范。该行为和有效性要求中的真诚性相关。具有范式意义的研究以高夫曼的社会戏剧理论为代表。

在表3中可以清晰表示出哈贝马斯根据有效性、行为取向、世界关联、语言功能作出的分类。

表3. 哈贝马斯的语言互动类型

从上表可以看出哈贝马斯认为上述四种行为理论就其本质都是语言意义上的。策略行为模式把语言视为工具媒介,言语者基于各自追求的目的通过语言彼此施加影响,以便促使对手形成或者接受符合自身利益的意见或意图。会话行为亦把语言视为工具媒介,言语者表述或者再现各种客观事实。规范行为则把语言视为传承媒介,认识到语言建构社会、树立共识、传承文化的作用,言语者基于机械重复社会规范的基础上互动。戏剧行为则把语言视为自我表现媒介,言语者基于情绪宣泄、情感抒发、审美愉悦的基础上表演与观照。

在上述四种行为基础上,哈贝马斯提出交往行为模式,把语言看成一种全面沟通的媒介。“在沟通过程中,言语者和听众同时从他们的生活世界出发,与客观世界、社会世界以及主观世界发生关联,以求进入一种共同的语境。”(哈贝马斯,2004)即交往行为的理想状态不是行为最终达到了自己的目的,也不是行为准确无误地遵守了社会规范,更不是行为仅仅充分、完美地表达了自己情感、愿望,而是言语行为者在彼此尊重、开放信息、彼此协商、相互谅解、搁置分歧、重建共识的沟通行为。这种行为即尊重客观世界的真实性,也在协商基础上,确保建立规范共识,并且态度真诚,同时符合有效性要求三个条件。

和哈贝马斯不同,德里达(Derrida, 1991)亦从解构主义视角对奥斯汀和塞尔提出批评。德里达认为虽然奥斯汀在反逻辑实证主义立场上提出言语行为概念,塞尔在精细化、科学化、合理化和体系化的基础上提出“间接言语行为概念”,但是两者对以动词为中心对言语行为分类,都排斥场景对言语行为的影响,所以他们虽然以反逻辑实证主义为目的,却始终没有摆脱逻辑中心主义倾向,比如塞尔对承诺行为的构成性规则进行分析,这些规则都是从语境中抽离出来的。而语用的本质在于在语境中确定言语行为的意义,所以从语境中剥离规则本来就和语用学本质相违背。然而一旦语用学引入语境参数,语境又非常复杂且不稳定,任何一个因素改变,自身就会发生变化。所以语境是时刻变化的,如此也导致言语行为的意义会在变动之中,无法固定。于是德里达就在指出奥斯丁忽视语境参数的基础上,又进一步指出语境的不可确定性,从而解构了言语行为理论体系。

但是德里达自己也清楚解构行为逻辑的最后是解构自己,所以他在解构言语行为体系后,又肯定了言语行为理论体系的意义。这样他的解构理论就暗示了虽然言语行为理论随时有解构的趋势,但是依然可以思考,而且必须把语境和角色等参数考虑进来,从意向到意图,从意图到效果,从而促使言语行为理论从语用哲学转向重视语境和效果的修辞学。而胡范铸(2015)的“新言语行为”理论就是在这样的背景中诞生出来的。

如果说哈贝马斯基于三个世界理论,把言语行为研究引入社会世界,构建交往行为理论,促使言语行为进入社会科学研究范围,那么胡范铸提出“新言语行为”理论,并在维特根斯坦和塞尔对语言游戏规则阐述的基础上对言语行为的具体可操作性规则进行分析,从而把言语行为引入实用学科范畴,进而对言语行为完成从真理性到有效性的转向。胡范铸首先指出修辞学和语用学其实原始动机是一样的,都是关注如何更有效地使用语词。其次指出陈望道“修辞不过是调整语辞使传情达意能够适切的一种努力”的修辞定义可能过于重视语辞,而忽视了把言语行为作为修辞的核心概念的可能性。再次他认为语用学也忽视了言语行为的核心地位。人类是动物,而一切动物行为可以区分主观控制行为,比如吃饭,和非主观控制行为,比如心跳。而主观控制行为又有两类,一类是非交换信息,比如用枪杀人,一类是交换信息,比如对天开枪。而交换信息中又分为用语言交换信息和非语言交换信息,用语言交换信息的行为就是“言语行为”,其完整定义如下:“某行为主体在一定的人际框架和语境条件中,根据自己的意图,结构出一个语篇,借助一定的媒介,使得另外的行为主体作出有关联的反应这样一种游戏。”(胡范铸,2007)由此定义又引发出言语行为的一系列的逻辑命题: 第一步,确定言语行为的最高原则是“合意原则”。第二步,从合意性出发发现言语行为的基本结构为“意图(对交际目的的直接诉求)+支持(为交际意图提供合法性)”。第三步,分析出“意图”的类型,指出言语行为的意图并不是偶然性的,而是类型化的: 可以从基本角色分类分析,分为给予角色言语行为和索取角色言语行为两种;也可以从词性分类分析,比如除了传统言语行为理论的“动词性类型”的言语行为之外,还有“政治言语行为”、“法律言语行为”、“教学言语行为”等“名词性类型”,有“可笑言语行为”、“虚假言语行为(谎言)”等“形容词性类型”。第四步,分析“意图”的结构规则,比如构成性规则和策略性规则。最后,他在上述研究基础上提出言语行为研究范式的操作路径: 1. 应该先确定这是一种什么行为,或者说是这种行为的规定性要素是什么;2. 确定这一行为决定了其在言语行为上的构成性要素是什么;3. 在充分理解其构成性规则的基础上,了解其种种策略性规则;4. 找出与这构成性规则与策略性规则相应的语言材料上的可能性。

总之,胡范铸“新言语行为”理论对言语行为理论进行了多点创新: 第一,对言语行为分类中的词类标准进行扩展,奥斯汀分类标准较为模糊,塞尔的分类虽然较为精细,但是过于局限于动词的分类,而“新言语行为”理论认为形容词、名词都可以看成言语行为。第二,纠正了以往把“得体行为”看成“言语行为”最高准则的误区,指出如果言语行为得体,但是结果没有符合最初意图,依然不是最有效的行为。第三,对哈贝马斯交往理论言语行为的主体间性进行了补充,扩大了言语行为交际过程的角色分析,指出言语行为不能仅仅关注“自说自话”、“你听我说”主体间性的过程,还应该关注“一个‘我’‘你’‘他’三方行为主体,‘叙述’、‘接受’、‘核查’、‘驱动’四种话语角色互动的过程。也就是说,在这里,言语行为主体不仅仅是‘我’和‘你’,还有‘他’: 在通常情况下‘我’是话语的叙述者和驱动者,‘你’是听话者,‘他’是核查者。”的对话过程。”,比如儿童话语习得过程,即从最初我说,到我说你听、你说我听,再到“他者”意识的产生,实际就是言语行为角色日益社会化的进程。再比如人类说话不仅是动作主体,而且还可能是动机主体,即说话之人并不是话语动机的发出者,比如广告发言人是说话者,但是动机发出者是赞助商。第四,基于合意性,建立了一个以“言语行为”为核心,以“主体构成”、“语境参数”、“意图结构”、“行为类型”、“规则系统”为工具性范畴的语用学体系,大大拓宽了修辞学所关心的视野,并建立了一系列重要的理论命题,比如“法律/政治/新闻……言语行为如何分析?”、“案例库修辞学何以必要?”、“实验修辞学何以展开?”等等,而传统修辞学所重点关心的修辞格只是策略性规则中的一小块组成部分。

总之,语言哲学的言语行为从奥斯汀、塞尔到哈贝马斯、德里达和胡范铸,其理论适用范围越来越广,方法可操作性越来越强,在各个学科的影响力也随之越来越大。

三、 结语与讨论

通过上述分析,我们一方面区分了行为主义中的言语行为和日常语言哲学中的言语行为: 从学术渊源上看,心理学视域下的言语行为是对自省式心理研究的反思,强调行为对心灵的作用。而作为和心灵最紧密的一种人类行为,语言理所当然地成为行为主义的研究对象。日常语言哲学视域下的言语行为是对逻辑实证主义关于“凡是不能验证真假的陈述都是伪陈述”的观点和语言学中语法、语义研究不充分性的反思;从学术代表人看,行为主义言语行为经历了巴普洛夫、华生、斯金纳、米德、莫里斯等人的发展而深入,而日常语言学派的言语行为经历了维特根斯坦、奥斯汀、塞尔、哈贝马斯、德里达、胡范铸等的推进而丰富;从研究方法上看,行为主义言语行为运用实证研究和思辨哲学相结合方法,而语言哲学言语行为则主要用思辨哲学方法;从应用对象来看,行为主义言语行为理论常常应用于孤独症和病理语言学的治疗之中。而语言哲学言语行为应用于修辞学、社会学、政治学等各个层面的语言运用之中。

另一方面,我们也应该知道虽然国内学者把两个不同学术术语并成一个概念来翻译,混淆了不同的学术传统,但也意外地展示了这两种学术传统前后相承、彼此对话、产生交集的可能性。首先,这两个学术传统面对言行二分的主流认识都坚持了“言语就是行为”一元论的认识。其次,通过上文中对各种学术人物的分析,我们发现两个关键人物恰恰同时跨越了这两种学术传统: 乔姆斯基和莫里斯。乔姆斯基从生成语言学切入,把斯金纳的新行为主义当作对象,进行批判,从而直接影响了心理学科新行为主义的进程。而30年代莫里斯以行为主义学派为切入点,以语言学为对象,重视了语言运用的不同意谓类型,从而建立了一套和后期50年代兴起的语用学研究思路非常契合的语言学体系,以致国内语用学者在追寻语用学源头时,甚至会把行为主义学术脉络影响下的莫里斯当成日常语言哲学学派的发起人。

另外,我们还应该认识到对言语行为理论有所贡献和发展的国内外学者并不仅仅局限于本文所列举的学者,比如语言哲学家卡尔纳普(Carnap, 1955)就延续莫里斯的思路对莫里斯的言语行为概念进行了重新定义,而当代著名语用学家梅伊(Mey, 2001)还提出了一种语用行为理论,把语用行为界定为语境化的适应性行为。国内学者中,除了二十世纪八十年代中期卢旦怀(1984)、谢天蔚(1984)、沈家煊(1986)和顾曰国(1989, 1994)等翻译、介绍与评价奥斯汀和塞尔的“言语行为”理论之外,近十年来,越来越多学者都在试图丰富并发展日常语言学派中的言语行为概念。

总之,突破中国学术语境中的“词屏”现象,一方面重新对两种不同的学术传统脉络进行比较、梳理、介绍和评价,一方面能在此基础上,进一步认识到翻译打通理论路径界线的创新功能,国内学者才能对“言语行为”这个概念有更加全面、准确和深入的理解。