惨淡人生中的存在意义

——《我的马匹耕田吗?》与《好了歌》解注比较赏析

2018-12-11杜益梅

杜益梅

(昆明理工大学津桥学院 云南 昆明 650500)

一、引言

奥玛珈音(Omar Khayyam,1048-1123)是波斯伟大的天文学家、数学家和诗人。他的四行诗集《鲁拜集》(The Rubaiyat)的第3首吟唱道:

晨鸡一唱起南柯,

门外羁人击节歌:

“大地苍天原逆旅,

匆匆客岁已无多”。(奥玛珈音 21)

人生如旅行,行期已无多。无独有偶,中国汉代的五言古诗集《古诗十九首》(据说产生140-190年之间)的第3首也把人生比作匆匆旅行:

青青陵上柏,磊磊涧中石。人生天地间,忽如远行客。(《古诗十九首》5)

不同的民族有不同的历史文化渊源,却有相似的人生感受,就连表达的言语都类似。莎士比亚的悲剧《麦克白》(1606)的主人翁麦克白在得知敌人打来、妻子陨亡时万念俱灰、悲痛欲绝,他感叹道:

人生不过是一个行走的影子,一个在舞台上指手划脚的笨拙的怜人,登场片刻,便在无声无息中悄然退去,这是一个愚人所讲的故事,充满了喧哗和骚动,却一无所指。(莎士比亚 198)

人生如演戏,每个人在舞台上蹩脚的表演。这种对人生的思考曹雪芹在《红楼梦》中也有所表达:

乱烘烘你方唱罢我登场,反认他乡是故乡。甚荒唐,到头来都是为他人做嫁衣裳。

看来,人生的虚无感不论时空是每个民族的人们都会有的一种体验。

事实上,人类尽管生活在不同时代地域,但都会有类似的人生际遇,比如,悲欢离合、成功失败、忠诚背信等,而文艺是社会生活的反映,因此,在文学创作时,创作者关注的主题会有雷同。不过,他们采用的文学手法和作品的风貌会不尽相同。本文对比赏析英国诗人阿尔佛莱德·爱德华·豪斯曼(A.E.Housman,1859-1936)的诗集《西罗普郡少年》(A Shropshire Lad ,1896)的第27首“我的马匹耕田吗?(Is my team ploughing?)”与曹雪芹《红楼梦》第一回甄士隐解注的《好了歌》, 主要关注二者的表达艺术和叙事模式,以期帮助读者更多的了解这两首诗和诗人的艺术特点,由此进一步理解中西诗歌的异同,增强对中西诗歌的鉴赏能力。

二、对比赏析

豪斯曼的这首诗记述了一位死者和一个在世故人的对话。豪斯曼自称他的诗歌创作受到苏格兰民谣(Scottish Border Ballads)、莎士比亚的影响。苏格兰民谣常为叙事诗,语言朴实直白。每个诗节通常四行,第一、三行各四个重音节,第二、四行各三个重音节,格律为抑扬格(iambic)。每行的非重音节个数不定,第二行与第四行押韵。整首诗通常会使用叠词(refrain)或副歌或其它类型的重复制造出节奏。原诗如下:

“Is my team ploughing,

That I was used to drive

And hear the harness jingle

When I was man alive?”

Ay, the horses trample,

The harness jingles now;

No change though you lie under

The land you used to plough.

“Is football playing

Along the river shore,

With lads to chase the leather,

Now I stand up no more?”

Ay, the ball is flying,

The lads play heart and soul;

The goal stands up, the keeper

Stands up to keep the goal.

“Is my girl happy,

That I thought hard to leave,

And has she tired of weeping

As she lies down at eve?”

Ay, she lies down lightly,

She lies not down to weep:

Your girl is well contented.

Be still, my lad, and sleep.

“Is my friend hearty,

Now I am thin and pine,

And has he found to sleep in

A better bed than mine?”

Yes, lad, I lie easy,

I lie as lads would choose;

I cheer a dead man’s sweetheart,

Never ask me whose.(周煦良 76)

下面是周煦良的翻译:

“我的马匹耕田吗?

那我常赶着的牲畜,

我爱赶起听辔具作响,

当我还是人活跃。”

哎,你的马踏着,

你的辔具叮当响,

你耕的地丝毫没有变,

虽则你往地下一躺。

“孩子们玩足球吗?

沿河边一如平日,

皮球被人赶去又赶来,

我啊再不能挺出。”

哎,皮球踢上天,

孩子们玩得真起劲,

球门挺着,守球门的人,

挺出身来把门护定。

“我的女伴快乐吗?

我和她真难割舍,

她是不是已经哭倦了

当她到晚来安睡?”

哎,她轻松睡下了,

她睡下没打算哭,

你的女伴她很趁心呢,

别想了,孩子,睡觉。

“我的朋友他好吗?

我啊是又瘦又憔悴。

他有没有找到地方歇,

比我这一席地好睡?”

孩子,我躺得很适意,

我敢的事人人会,

我逗一个死鬼的情人,

你莫问他是谁。(豪斯曼 77)

豪斯曼的这首诗措词极为平实,如,“plough(耕田),”“horses(马),”“ball(球),”“playing(玩耍),”“riverside(河边),”“girl(姑娘),”“drive(驾驶),”“jingles(叮当响)”等等,营造了一种思乡怀念之情,尤其当它们出自一个已故之人的口中。尽管诗行的重音节数不尽相同,但每个诗节(stanza)都包含4个抑扬格诗行,其中第二行和第四行押韵。每节诗行末尾没有规律性的重复,但仍有重复的音,词汇和句子结构。比如,[i]、[i:]、[ai]、[o:]、[æ]、[au]、[ei]和[l]。这种循环往复的音节像一条线贯穿所有诗节,产生优美的韵律,而且延续了整首诗轻柔舒缓的语调。不仅如此,整首诗重复一问一答的结构,每个一问一答都讲述了一个“故事”。概言之,这些表面的语言元素给整首诗蒙上了一种忧伤和善的氛围,似乎两个离散很久的老朋友坐在壁炉旁追忆往事,空气中飘荡着轻柔的吉他乐曲。

如出一辙,曹雪芹的《好了歌》解注的词汇和它们的所指也是习见之物或习见之事。

陋室空堂,当年笏满床;

衰草枯杨,曾为歌舞场。

蛛丝儿结满雕梁,

绿纱今又糊在蓬窗上。

说什么脂正浓,粉正香,

如何两鬓又成霜?

昨日黄土陇头送白骨,

今宵红灯帐底卧鸳鸯。

金满箱,银满箱,展眼乞丐人皆谤。

正叹他人命不长,那知自己归来丧!

训有方,保不定日后作强梁。

择膏粱,谁承望流落在烟花巷!

因嫌纱帽小,致使锁枷杠,

昨怜破袄寒,今嫌紫蟒长:

乱烘烘你方唱罢我登场,

反认他乡是故乡。甚荒唐,

到头来都是为他人作嫁衣裳!(曹雪芹 30)

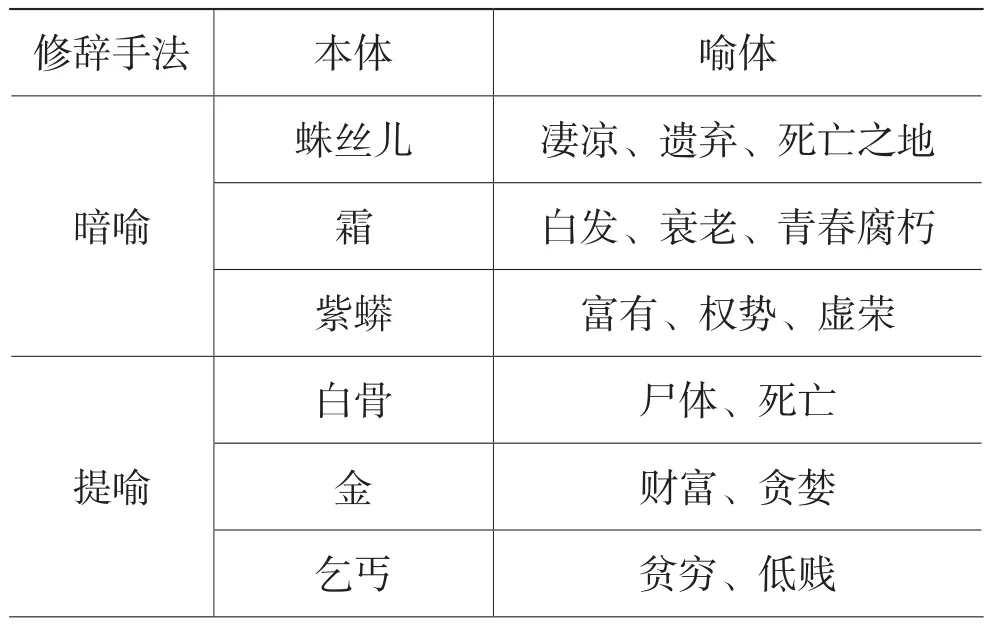

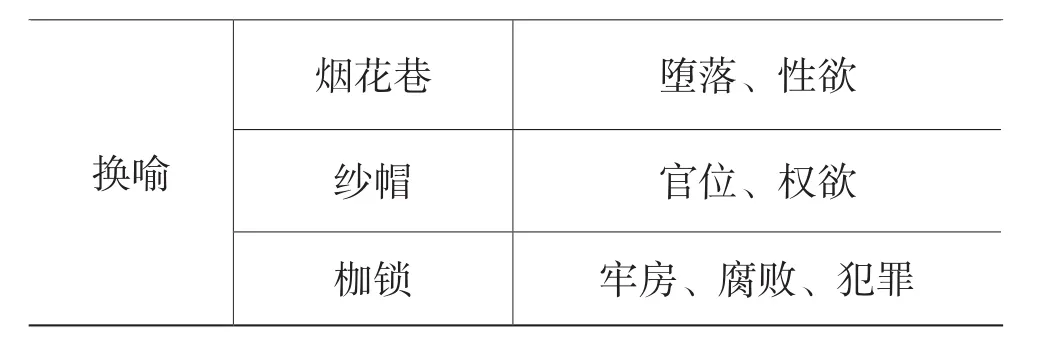

“陋室空堂”、“衰草枯杨”、“雕梁”、“蛛丝儿” 、“黄土陇头”、“红灯帐底”、“强梁”、“烟花巷”、“破袄”、“故乡” 、“嫁衣裳”都是日常所闻所见 。然而,虽同为生活化的词汇,但它们创造的艺术效果却不同。汉语富于形象,其表达的意思可能远超过它原本的指称意义。文字背后另有深意,用于诗歌会产生更丰富、深远的诗意 (丰华瞻 104-112)。一旦这些汉字用来表达其它含义,就会产生修辞效果,如,暗喻、提喻、换喻等。这首《好了歌》解注便有这样的例子,如:

修辞手法 本体 喻体暗喻蛛丝儿 凄凉、遗弃、死亡之地霜白发、衰老、青春腐朽紫蟒 富有、权势、虚荣白骨 尸体、死亡金财富、贪婪乞丐 贫穷、低贱提喻

烟花巷 堕落、性欲纱帽 官位、权欲枷锁 牢房、腐败、犯罪换喻

曹雪芹使用这些具象词汇把诗歌要描述的事物、情感和观念具象化,描绘了一幅荒凉、死寂、绝望的景象,读者读来不觉悲从中来,与豪斯曼诗歌里营造的舒缓温和气氛形成对照。

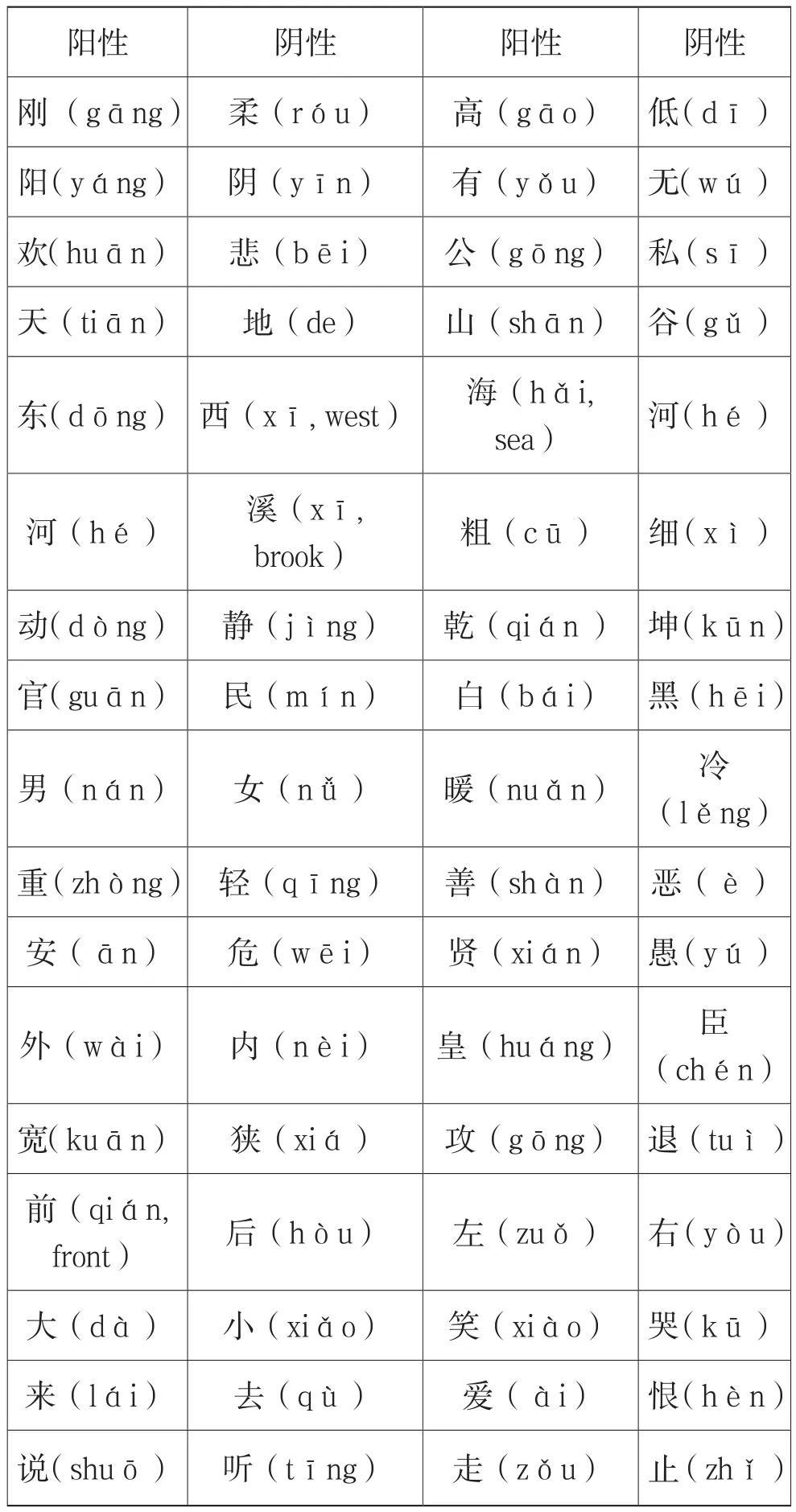

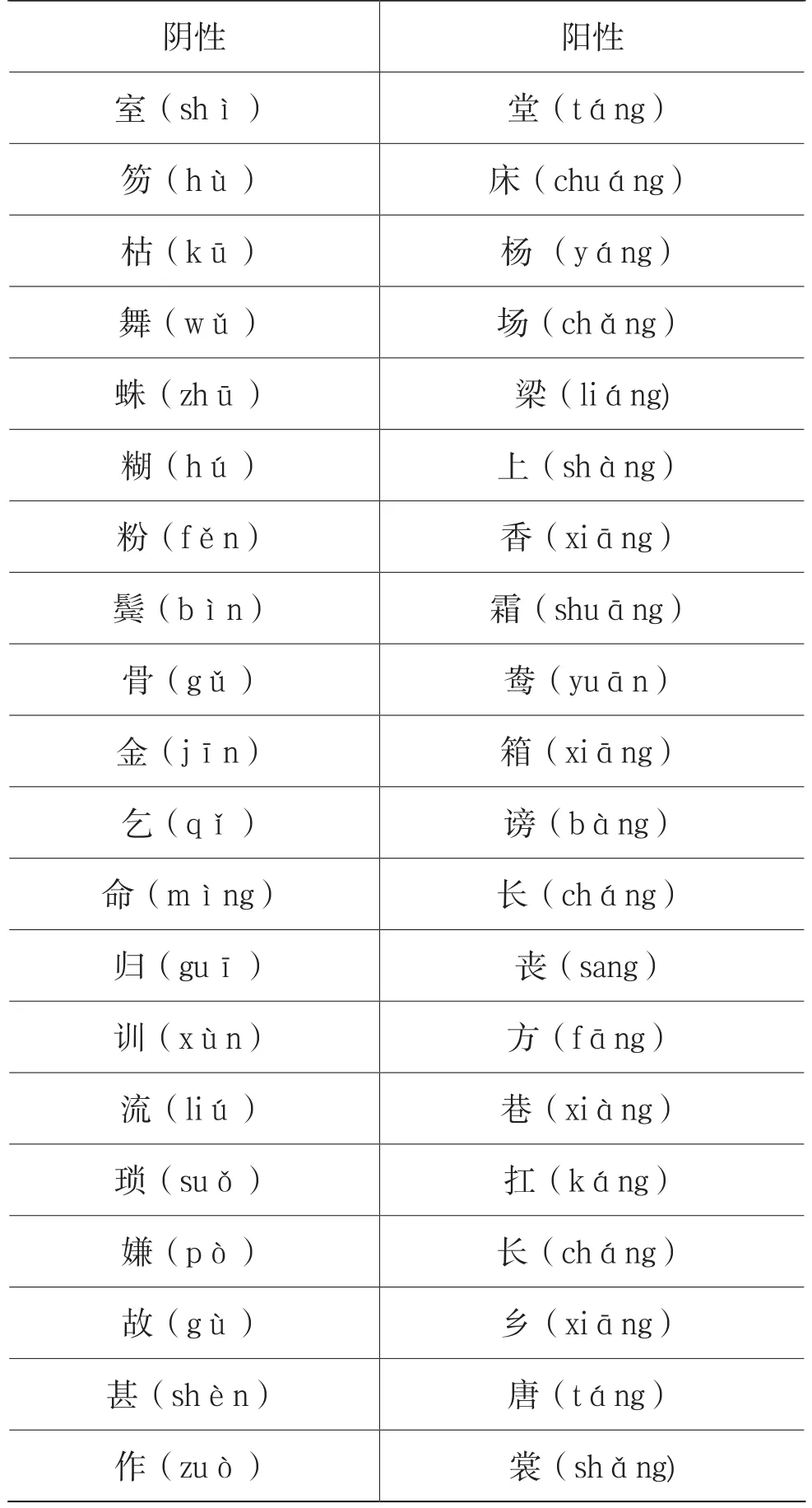

北京大学的辜正坤教授研究发现有些汉字的发音和其表达的含义十分相称。他认为,表达高昂强烈情绪、时空延展和积极向上情感的字往往发音响亮,语调高昂;而表达低落情绪、时空压缩和消极颓废情感的字则声音沉闷压抑。他前一类字归为“阳性”,后一类归为“阴性”,下面是他的分类举例:

阳性 阴性 阳性 阴性刚 (gāng) 柔(róu) 高(gāo) 低(dī)阳(yáng) 阴(yīn) 有(yǒu) 无(wú)欢(huān) 悲(bēi) 公(gōng) 私(sī)天(tiān) 地(de) 山(shān) 谷(gǔ)东(dōng) 西(xī, west) 海(hǎi,sea) 河(hé)河(hé) 溪(xī,brook) 粗(cū) 细(xì)动(dòng) 静(jìng) 乾(qián ) 坤(kūn)官(guān) 民(mín) 白(bái) 黑(hēi)男(nán) 女(nǚ) 暖(nuǎn) 冷(lěng)重(zhòng) 轻(qīng) 善(shàn) 恶(è)安(ān) 危(wēi) 贤(xián) 愚(yú)外(wài) 内(nèi) 皇(huáng) 臣(chén)宽(kuān) 狭(xiá) 攻(gōng) 退(tuì)前(qián,front) 后(hòu) 左(zuǒ) 右(yòu)大(dà) 小(xiǎo) 笑(xiào) 哭(kū)来(lái) 去(qù) 爱(ài) 恨(hèn)说(shuō) 听(tīng) 走(zǒu) 止(zhǐ)

根据这种分类,《好了歌》解注里的一些字也可以类似分类。

辜正坤教授指出的汉字的这种音义相配特征不仅增加了诗歌韵律感,也传达了纠结的情感(辜正坤 24-26)。现在来看看曹雪芹的文字是如何利用这种特征的。首先,每个逗号前句的最后一个字韵母为“ang”,属于“阳性”,这个音一韵到底,尽管声调有变。其次,“阴性”字与“阳性”字交替出现,产生节奏韵律。如果“ang”表达的是愤怒,那么,“阴性”字则暗示绝望。音调的起伏不断持续,似乎一个人一会嚎啕大哭,一会又诅咒控诉。这种音律演奏出复杂情绪,一面控诉社会的腐败堕落,一面深感命运的无常;一面义愤填膺,一面又觉得无所逃盾。如果说,豪斯曼的“我的马匹耕田吗?”读起来似泉水呜咽,那么这首诗则像洪水咆哮。

前文提到,“我的马匹耕田吗?”这首诗每两个诗节讲一个完整的“故事”,8个诗节共讲了4个“故事”:第一个关于“耕田”,可以延伸指讲述人的工作;第二个关于踢足球,可以引申为社交生活;第三个回忆了恋人,属于爱情生活;最后一个关于朋友和恋人的背叛。这首诗的语意内容分成四个层次,不禁让人想到莎士比亚的十四行诗。莎士比亚十四行诗通常包含三个四行诗节,一个两行对句做结尾,押韵模式为abab cdcd efef gg。有时,押韵模式的变化意味着思想内容的转换,但前三个四句诗行的思想内容合起来是为最后的两二行对句做铺垫,这个两行对句会表达整首诗的中心思想,对前面的内容要么否定推翻,要么延展拓深。

或许,豪斯曼借用了十四行诗的语意结构来写这首诗。尽管这首诗并不是由三个四行诗节和一个对句组成,但可以说这首诗的每两个诗节的表达功能类似于十四行诗的四行诗节及对句。不妨把这首诗的每两个诗节看作一个整体,视作为一个八行诗来研究这首诗。“我”久别家乡归来,与故友重逢,相谈甚欢,一起回忆旧时光,“我”向老友打听“我”离家在外的日子大家过得可好,老友如实一一相告,“我们”谈工作、谈朋友、谈爱人。交谈气氛还算融洽愉悦,直到最后一个八行诗节。第三个八行诗节里,当“我”问道:

“我的女伴快乐吗?

我和她真难割舍,

她是不是已经哭倦了

当她到晚来安睡?”

老友回答道:

哎,她轻松睡下了,

她睡下没打算哭,

你的女伴她很趁心呢,

别想了,孩子,睡觉。

读到这里,读者有些狐疑,为什么死了爱人的女伴那么趁心呢?不料最后一个八行诗节揭示了残忍的真相:

“我的朋友他好吗?

我啊是又瘦又憔悴。

他有没有找到地方歇,

比我这一席地好睡?”

孩子,我躺得很适意,

我敢的事人人会,

我逗一个死鬼的情人,

你莫问他是谁。

前三个8行诗节,“我”一直在小心翼翼的询问身后之事,或许出于关心,也或许出于担心——“我”离开后,是否还被人记起?读者和“我”或许因为“我”走后一切运行如常感到欣慰,或许因为“我”死后自己曾经存在的印记都已泯灭而感到落寞。无论是哪种,到诗的最后读者和“我”都遭到当头一棒,从甜美的回忆猛醒,发现残酷的现实——朋友背弃,爱人另寻新欢,自己不再重要。这种残酷的人生现实是诗人想表达的诗意。前三个八行诗节貌似温情动人,最后一个八行诗节有些戏谑;前三个八行诗节语气真诚严肃,最后一个语调诙谐;前三个八行诗节充满对过去的眷念,最后一个充满对现实的无情揭露。当我们意识到这个对话是发生在一位死者和在世的老友之间时,这种讽刺变得更加尖酸深刻。前面的思乡回忆变成反讽,制造了一种黑色幽默。想到这一点,读者不禁会心一笑,实在佩服豪斯曼的这种巧妙构思——将讽刺或幽默玩笑与浪漫温柔的抒情编织在一起。

再来欣赏《好了歌》解注。不难发现,最后一句起到了主题句的功能,就好像豪斯曼的最后一个四行诗节。不过,这首诗的“情节构思”不同于前者,因为《好了歌》解注最后一行与前面的诗行的语意关系不同于豪斯曼诗里最后一个八行诗节与前三个八行诗节的关系。首先,《好了歌》解注的情感始终如一,控诉人性堕落和世态炎凉,感叹人生无常。所有诗行都充斥着强烈的愤慨和悲痛,只不过情绪越来越激烈,在最后一行达到顶点。相比之下,“我的马匹耕田吗?”的前面语调温和,到最后语气突然转成讽刺。其次,《好了歌注》在末尾对社会的道德沦丧进行了批判,是对前面诗行语意的肯定。然而豪斯曼的诗当最后一个八行诗节出现时,前面的诗节内容似乎一下子瓦解消融,变得无足轻重。这首诗始于亲切友好的交谈,却终于尬聊。诗人并不想直接揭露“我”被遗忘、被背叛的现实,于是左右而言它,最后才绕到正题。总之,《好了歌注》直吐胸怀,而“我的马匹耕田吗?”隐含间接。

豪斯曼设想了一个死者与在世的朋友的对话,讲述了一个“背弃”的故事——被朋友背弃、被恋人背弃、被生活背弃。然而,他用了一种温柔戏谑的口吻来讲这个故事,巧妙的抒发了内心的情感,因此这首诗变得不同寻常。人最后都会走向死亡,随着死亡人的所有痕迹和梦想也会消亡。自然是残酷的,但更残酷的是未来的不确定性。在神秘的命运面前,人类显得孤独无力,这首诗表面的玩笑之下潜藏着悲观的情绪。

通过揭露人世百态,《好了歌》解注揭示了人生命运的无常。对物质、权利的欲望腐蚀了人的心灵。为了满足欲望许多人放弃原则、自甘堕落、背信弃义。但可笑的是,人终有一死,生前想要的也好,挣到的也好,都将弃你而去。人生只不过是一场愚蠢又徒劳的命运之战。

三、结语

豪斯曼与曹雪芹的诗都传递了一种人生的虚无感,散发着悲观消极的情绪,但这两首诗的主题就真的是要让读者也感受这种悲观虚无看破红尘、对人生丧失信心、否定存在的意义吗?罗曼·罗兰在《米开朗琪罗传》中说,“世界上只有一种英雄主义便是注视过生活的真面目后,依然热爱它》。”鲁迅在《记念刘和珍君》中写道:“真的猛士,敢于直面惨淡的人生,敢于正视淋漓的鲜血。”豪斯曼和曹雪芹都生活在一个价值观念崩坏的时代,他们目睹了人情冷暖、人性的堕落,他们以抒情的手法再现信仰的缺失和道德沦丧,不正体现了他们正视无情现实的勇气吗?不正体现了他们要激起世人追问人生价值的勇气吗?在人类文学史上,悲剧最具净化心灵的作用、最能提升人的精神境界。飞白说,“悲剧给人以震撼,使心灵受到净化,从而把精神境界提升到新的高度”(飞白 11)。豪斯曼和曹雪芹用悲伤的笔调刻画了一幅人生的惨景,这比起欢乐积极的情绪更能唤起人们的相互感应、更能启发人们的灵魂,去追寻真正的存在价值。豪斯曼为诗中的说话人感到悲伤,对说话人朋友、爱人的行为感到绝望,但同时,他也对他们充满同情和理解,因为他们的遭遇是人之常情,是人生的无奈,死者已矣,生者如斯,他们的故事是所有人的共同命运;曹雪芹对世态炎凉的强烈控诉也隐隐透露出他对世人的怜惜与同情,他把美好的东西毁灭给人看,要警醒世人思考什么才是人生价值。“真正的大诗人写美好的、欢乐的东西相对是较少的,较成功的作品多是写丑恶、苦难的”(傅浩 199)。豪斯曼和曹雪芹的这两首诗尽管在艺术手法上有所不同,但都用一种看似悲观的笔调来隐晦的揭示主题,正因为这种悲观的抒情笔调,这两首诗才更优美、更崇高,才在文学史上成为不朽。