中学校园垃圾分类及减量的“零废弃”项目式学习方案

2018-12-07李君子赵顺

◆李君子 赵顺

一、“零废弃”项目意义

环境问题一直笼罩在经济发展的前沿,如何实现可持续发展不仅需要科研工作者的探索,更需要每个国民具备基本的环保素质。关于纪录片《塑料王国》和朋友圈文章《外卖在摧毁我们的下一代》掀起的热议,以及国务院出台禁止洋垃圾进口的热点新闻话题,都反映了环保问题的急迫性。在高中阶段课程的学习中,学生逐步掌握了科学的思维方法,了解化学不仅对促进社会进步和提高人类生活质量等做出了重要贡献,同时也对环境带来了一些负面的影响。因此,《普通高中化学课程标准(2017年版)》中提出了培养学生“具有节约资源、保护环境的可持续发展意识,从自身做起,形成简约适度、绿色低碳的生活方式”的“科学精神与社会责任”素养。

日常生活中,大街小巷中随处可见“垃圾分类”、“可回收”和“不可回收”等字样,但也存在可回收垃圾并没有得到合理的可循环利用、垃圾分类不系统、国民垃圾分类意识淡漠等诸多问题。在高中校园同样存在这类问题,学生由于对物质材料不了解、对回收类别辨别模糊,分类减量意识淡薄,而对回收与否呈模糊状态。通过化学专业知识的学习并且在学校中开展“零废弃”实践,就是解决相关问题的途径之一。项目目的就是对校园垃圾减量分类,将环保意识落实到实际生活中。

项目式学习对提升学生的学习效果、解决问题能力、合作能力、冲突解决能力[1]以及化学核心素养都有很大的促进作用,因此我们在思考开展模式时首选项目式学习。目前国内对项目式学习在教育领域的应用研究还处在理论探讨阶段,围绕核心素养开展项目式学习的应用研究不多,与其他学科结合并解决现实生活问题的案例更是缺乏。如何学以致用,通过化学知识的学习让学生对日常生活中物质材料的结构、来源和去处形成更深层次的理解、更清晰的分类思想,这将是“零废弃”项目式学习实践的项目目标。

二、北大附中“零废弃”项目式学习的实施策略

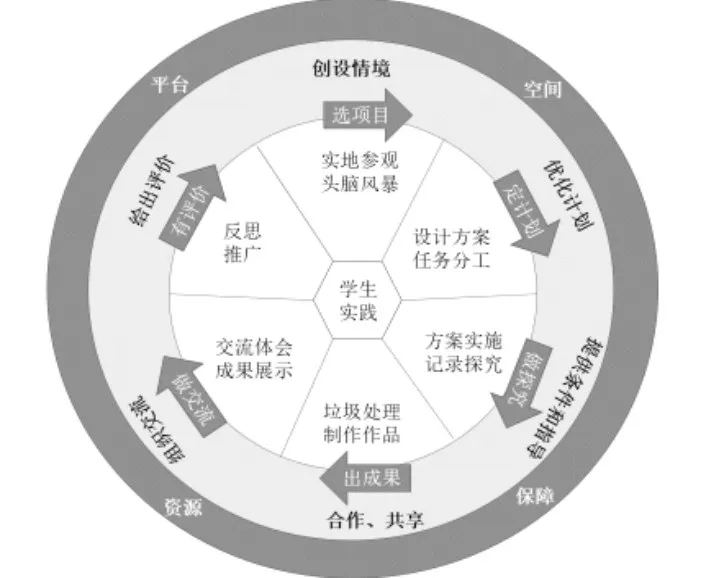

本项目的开展基于项目式学习的“三环互动”模式,即在双环互动模式[2]的基础上融入学校、社会资源。三环互动以学生为中心,作为探究活动的主体(内环),学生提出自己的各种想法并和其他组员互相评价、头脑风暴,然后综合大家的意见开展后续活动,比如听专题报告、实地观察、文献查阅、展示成果以及活动后的反思、总结;中环则是老师在对应的各个阶段所从事的指导活动,包括创设情景、帮助学生审定计划并提供必要的优化、提供活动指导、对使用素材的来源提供建议、辅助学生组织成果展示以及对学生的活动过程和活动成果进行评价;外环则是利用学校和社会资源为学生实践提供保障平台,学校为支持学生活动开放教学区、宿舍、校园乃至食堂的后勤区域,供学生调研、记录、统计,并配置相关人员进行辅助的监督和配合,同时积极引入绿色和平、自然之友、零废弃联盟等社会组织力量,为学生提供专题讲座和行动指导,参与校内生活垃圾分类的服务工作,提供前端的可参考的“一手资源”(图1)。

图1 项目式学习实施模型

项目具体实施阶段的内容如下图2:

图2 项目具体实施阶段、内容

在项目引入、问题确立阶段,学生对垃圾回收站和填埋场进行了实地参观。在填埋场的实地参观中看到了三层楼高的垃圾山,闻到了渗沥液的刺鼻味道,这种真实场景的触动,让学生强烈的意识到“垃圾围城”的严峻性和垃圾处理的迫切性,更让学生意识到了自己的责任。在校园情况调查阶段,学生通过对学校垃圾情况的调研,再一次认识了垃圾这个隐形而又无处不在的问题。在后期工作中,学生进行文献查阅、归纳整理所学的知识与技能,更加积极主动地想为校园环境进行改造。在校园“改造”过程中,同学们利用与技术、艺术、人文、经济其它学科的结合,制作了一大批的学生“零废弃”作品(图3):学生利用学校废弃的物资制作了纸张和水瓶等可回收资源的回收装置;利用回收的水瓶制作分类垃圾桶,并且为其绘制了可爱、生动的外观;对回收的果皮、落叶进行堆肥探究;开展废弃宣传板再创作、设计直观生动的回收板、垃圾分类以及零废弃赛事宣讲等活动;对食堂采用一次性塑料制品的商家更换可循环使用的餐具的活动策划建议;学生还借助自然之友、绿色和平等社会公益组织的资源,设计并组织了学校内零废弃赛事,参与校外举办零废弃的活动;并且利用课外时间自发组织了对墨尔本和悉尼与北京垃圾回收减量情况的对比调研活动。通过各种各样的实践活动,更促进了学生保护环境意识的提升,以及达成更重要的教育目标——从自身做起,形成简约适度、绿色低碳的生活方式和节约资源保护环境的可持续发展的意识。从该项目的学生调研结果和活动表现来看,学生的项目满意度超过95%,项目结果超乎大家的预期,仅在半学期内就将学校的垃圾量降低了16%。

图3 学生部分“零废弃”作品

本项目教师通过档案袋[3]方式全场景的记录了项目过程,同时也采用了学生自评和互评的方式,多维度地进行了评价。

三、成效与反思

从常规教学中教师直接讲授解决问题方法的模式,转换为学生充分讨论、分析、拆解以及解决问题的模式:学生进行整个项目的规划,在头脑风暴中表达自己的想法,提升学生的参与感。从该项目的教育成果来看,“零废弃”项目学习整合了学生的课堂知识,学生从感同身受到积极参与,在潜移默化中提升了对待问题的情感态度,有效地运用化学学科素养解决校园中的垃圾问题,提高了学生的学习兴趣和学习效果。同时,学生会在解决实际问题的过程中无形地培养情感价值观和社会责任感,深刻认识化学、技术、社会与环境的相互关系,形成严谨求实的科学态度和可持续发展的价值观。活动还培养了学生的合作精神,激发了学生的创新潜能,提高了学生的实践能力,帮助学生具备未来发展所需要的化学学科核心素养。

上述活动仅是“零废弃”校园的初体验,学生以终为始,计划着下一步“改造”校园。面对之前的工作,学生已经将其定位为“初级”,怎么“沉淀”前面的成绩,如何“输出”所学,是学生想进一步思考和探索的。学生在调研过程中也关注到一类特殊的群体——垃圾回收从业人员,繁华城市中这群“接地气”的人员为了城市的干净整洁作出了他们特有的贡献,他们是如何分类垃圾、生存状况又是如何?带着这些问题,学生们将继续探寻。