膀胱经、胆经特定穴皮肤电阻对腰椎间盘 突出症患者的反应研究*

2018-12-06宋佳杉吴晓林佘延芬周培娟赵建新王爱成

宋佳杉,吴晓林,佘延芬,周培娟,赵建新,王爱成△

(1.北京中医药大学第三附属医院,北京 100029; 2.河北中医学院,河北 石家庄 050091)

腰椎间盘突出症(Lumbar intervertebral disc herniation,LDH)是由于腰椎间盘的纤维环破裂、髓核向后方或后外方突出,压迫和/或刺激脊神经根所致,临床表现除腰痛外,多表现为臀部至下肢后侧(足太阳膀胱经循行所过)或下肢外侧至足部(足少阳胆经循行所过)的疼痛、麻木或感觉异常。研究表明,针灸是目前本病的主要保守治疗方法,其临床取穴方法各异,有用单穴者,有循经取多穴者,有取反应点者。根据针灸学理论,经穴是人体脏腑经络气血输注出入的特殊部位,也是疾病在体表的反应点和治疗的刺激点。穴位首先应该是病症的反应点,其次才能成为治疗的刺激点。而临床所用穴位是否都是病症的反应点?究竟哪些是确实有效的刺激点?迄今这方面的研究还很少。

目前经穴特异性研究主要集中在反应特异性和效应特异性两方面,电学特性是经穴反应特异性研究常用的客观指标,经穴的电学特性是指在生理病理的不同机能状态下,人体相关的经穴组或耳穴群电阻、电容、电位甚至电感等的特异性[1]。20世纪50年代以来,国内外大量研究通过导电量或皮肤电阻的比较,认为穴位的电学特性表现为皮肤的低电阻点或高电位点。研究认为,表皮层是皮肤电阻差异的结构基础[2-3],在表皮层各结构中,角质层的电阻最大[4],穴位处角质层薄是穴位低电阻的物质基础[5]。课题组前期试验发现[6-7],经穴的低电阻特性具有相对性,并不是所有的经穴都具有低电阻特点。特定穴是十四经穴中具有特定名称、特殊作用的腧穴,治疗病种以脏腑病和经络病为主[8]。课题组通过文献检索发现[9],近5年国内外经穴电阻特异性研究特点有二:其一穴位主要集中于特定穴,非特定穴涉及较少;其二病种主要以脏腑病为主,没有外经病的相关研究。本试验通过对治疗腰突症取穴频率最高的两条经脉[10](足太阳膀胱经和足少阳胆经)上的特定穴、非特定穴及非穴的皮肤电阻进行比较,探讨特定穴、非特定穴及非穴对LDH患者的反应效应是否存在差异。

1 资料与方法

1.1 一般资料

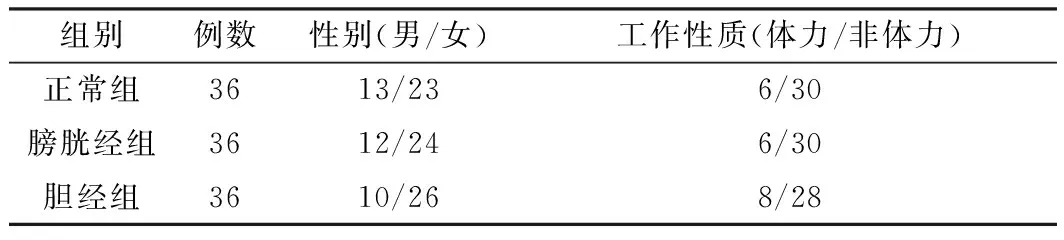

114例受试者中,78例LDH患者来源于2015年7月—2016年12月北京中医药大学第三附属医院针灸科门诊,根据其出现不适感觉的位置,分布于膀胱经循行部位则纳入膀胱经组(38例),符合胆经循行部位则纳入胆经组(40例)。36例正常受试者来源于北京中医药大学的研究生及医院附近的社区居民,纳入正常组。所有受试者在测试前签署知情同意书,本试验在开始之前已通过北京中医药大学伦理委员会批准。所有受试者中膀胱经组有2例因试验过程中腰痛剧烈无法坚持而中止,最终36例纳入统计分析;胆经组中有1例因不符合纳入标准误入而剔除,有3例因试验过程中依从性差而脱落,最终36例纳入统计分析。经统计学分析正常组与膀胱经组、胆经组在身高性别、工作性质的基线对比均衡(P>0.05),而在年龄、体重、BMI指数的基线对比不均衡(P<0.05),考虑与年龄、体重是影响LDH发病的重要因素有关。膀胱经组、胆经组在病程、日本骨科协会评估治疗分数(Japanese Orthopaedic Association Scores,JOA评分)的基线对比均衡(P>0.05)。见表1~3。

表1 各组基本资料比较

表2 各组性别、工作性质基线比较(例)

表3 膀胱经组、胆经组病程、JOA评分基线比较

1.2 环境

本研究在北京中医药大学第三附属医院针灸科门诊进行,测试时室内温度保持在25℃,相对湿度保持在50%左右,平均大气压保持在恒定范围。

1.3 仪器及介质

1.3.1 仪器 本研究采用北京中医药大学委托北京大学信息科学技术学院及物理学院制作的经络穴位动态特性(电阻)体表监测系统(I型)。此仪器为交流四电极皮肤阻抗测定仪,其中两个电极输出38 μA,5 KHz的恒流信号,另外两个电极测量电压梯度,此仪器可反映皮下浅层(2 mm)区域的电阻值。

1.3.2 介质 介质成分是50%的甘油。配置方法是把蒸馏水(Watsons water去离子医用蒸馏水500 mL)以1∶1的比例加入99%的纯甘油中[冀卫消证字(2008)第0035号,执行标准:Q/HWY08 500 g],目的是保持被测部位的湿度,使之容易导电,电阻值较快稳定。

1.4 方法

1.4.1 病例选择

1.4.1.1 正常组 纳入标准:①经健康体检合格的正常人,无心、肝、肺、肾等重要脏器疾患;②年龄20~70岁,男女均可;③经腰椎间盘CT扫描或腰椎MRI扫描,无腰椎间盘突出、强直性脊柱炎、椎管狭窄、椎管内肿瘤及结核者;④无肌肉疼痛、皮肤病、精神障碍及周围神经系统疾病。

排除标准:①结合病史,胃溃疡活动期及哮喘患者;②探测穴位局部有瘢痕者。

中止标准:①探测过程未结束,受试者出现不能耐受或严重不良反应者;②试验过程中受试者提出中止试验的要求。

剔除标准:①不符合纳入标准而被误入者;②未按试验规定探测或记录资料不全等影响探测数据者。

脱落标准:①受试者依从性差,不能按照规定完成探测而自行退出者;②因各种原因主要包括因不良反应(如腰痛、下肢疼痛麻木难忍等)而中途退出者。

1.4.1.2 膀胱经组和胆经组 腰椎间盘突出症西医诊断标准参照中华医学会编著,2009年出版《临床诊疗指南-骨科分册》[11]的相关内容。中医诊断标准参照国家中医药管理局编著,1994年出版《中医病证诊断疗效标准》[12]的相关内容。

纳入标准:①符合诊断标准;②经腰椎CT扫描或腰椎MRI扫描,确诊为腰椎间盘突出;③年龄在20~70岁,男女均可;④试验前24 h内未服用任何止痛药物或接受其他治疗方法;⑤填写知情同意书。

排除标准:①已(或正)在接受可影响本研究观察指标的有关治疗者;②探测穴位局部有瘢痕者;③强直性脊柱炎、腰椎管狭窄、椎管内肿瘤及结核者;④合并严重高血压、心脏病及其他器官或系统严重原发性疾患。

中止和剔除标准参照正常组。

脱落标准参照正常组。

1.4.2 操作记录统计 ①所有受试者均不了解试验设计的具体内容;②试验过程中,实施记录者与测试者分离的措施;③试验数据由第三方(北京中医药大学循证医学中心)录入和统计。

1.4.3 定位取穴 根据国家2006年颁布的《中华人民共和国国家标准腧穴名称与定位》定位取穴,做好标记。探测的特定穴包括膀胱经的京骨、金门、飞扬和委中,胆经的丘墟、光明、外丘和阳陵泉,非特定穴包括膀胱经的秩边、胆经的风市以及非经非穴。由高年资针灸专业主治医师定位穴位,做好标记。京骨:第5跖骨粗隆下方,赤白肉处;金门:足外侧部,当外踝前缘直下,骰骨下缘处;飞扬:小腿后外侧,外踝尖与跟腱水平连线之中点直上7寸,当腓骨后缘处;承山斜下外开约1寸处取穴;委中:腘横纹中点,当股二头肌腱与半腱肌肌腱的中间;秩边:在臀部,平第4骶后孔,骶正中嵴旁开3寸;丘墟:足外踝的前下方,当趾长伸肌腱的外侧凹陷处;光明:小腿外侧,当外踝尖上5寸,腓骨前缘;外丘:小腿外侧,当外踝尖上7寸,腓骨前缘,平阳交穴;阳陵泉:小腿外侧,腓骨头前下方凹陷处;风市:在大腿外侧部的中线上,当腘横纹水平线上7寸。非经非穴:大腿后外侧,膀胱经与胆经之间,风市穴与殷门穴连线的中点。

1.4.4 穴位体表电阻测量方法 所有受试者在探测前休息10~15 min。用无菌棉签蘸取适量均匀的介质涂抹在需要测量的穴位皮肤上,静置3~5 min,待皮肤将介质吸收,根据受试者皮肤的干燥程度,可反复涂抹1~3遍,使皮肤湿润度达到要求。再将少量介质涂抹于测试仪器的探头上,用防过敏胶带分别固定探头的前、中、后部分。电流电极对准测试部位顺经脉循行方向以绷带固定,连续探测30 min。

2 结果

2.1 正常组与膀胱经组同名穴位电阻差值比较

正常组与膀胱经组4个特定穴(原穴京骨、络穴飞扬、郄穴金门和下合穴委中)、1个非特定穴(秩边)及非穴的体表电阻差值比较结果显示,委中穴有极显著性差异(P<0.01),其他穴位均无差异(P>0.05)。见表4。

2.2 正常组与胆经组同名穴位电阻差值比较

正常组与胆经组4个特定穴(原穴丘墟、络穴光明、郄穴外丘和下合穴阳陵泉)、1个非特定穴(风市)及非穴的体表电阻差值比较结果显示,所有穴位均无差异(P>0.05)。见表5。

表4 正常组与膀胱经组同名穴位电阻差值比较

表5 正常组与胆经组同名穴位电阻差值比较

3 讨论

本研究结果显示,胆经组穴位均无特异性反应,膀胱经组委中穴有特异性反应,其余穴位无特异性反应,现就委中穴电阻在腰椎间盘突出症中呈现特异性反应的可能原因和相关问题分析如下。

从传统中医理论角度分析:委中出自《灵枢·本输》,别名郄中、血郄、腘中,是足太阳膀胱经的合穴、膀胱的下合穴。古籍中有关委中治疗腰背痛及下肢疼痛的记载屡见不鲜。如《针灸甲乙经》载:“委中,在腘中央动脉,灸三壮。主腰痛,侠脊至头沉沉然……尻股寒,髀枢痛,外引季胁”。《医宗金鉴》载:“委中曲月秋里,横纹脉中央,腰痛不能举,沉沉引脊梁”。《医学入门》有言:“腰痛环跳委中神,若连背痛昆仑武”。《针灸聚英》记载:“人中、委中,除腰脊痛闪之难制”。《素问悬解·刺腰痛六十六》曰:“足太阳脉令人腰痛,引项脊尻背如重状,刺足太阳正经于郄中出血,春无见血”,原文中的郄中即指委中穴。《四总穴歌》中“腰背委中求”,是指腰背部病症皆可取此穴治疗,由上可知,古人常用委中穴来治疗腰部疾患。现代针灸临床也多以“腰背委中求”作为腰突症治疗的指导原则,通过刺激委中穴达到疏调腰背部经脉气血的目的[13]。膀胱经循行于脊柱旁的第一侧线和腰背部的第二侧线几乎涵盖了所有的背腰部区域[14],根据“经脉所过,主治所及”理论,委中穴是膀胱经穴,刺激此穴可以激发膀胱经经络之气,同时作为膀胱经的合穴,合治内府,腰为肾之府,膀胱与肾互为表里。因此,把委中穴作为膀胱经组的探测穴位之一。

从西医解剖学分析:委中穴穴区皮肤薄而松弛,层次结构很复杂。进针层次从浅到深依次为皮肤、浅筋膜、腘筋膜及腓肠肌内、外侧头之间。深刺经过结构主要为腓肠肌内侧皮神经、胫神经、腘静脉和腘动脉。浅筋膜内分布有股后皮神经的分支、小隐静脉末端及其属支,小隐静脉在腘窝下角附近穿腘筋膜,经腓肠肌内、外侧头之间上行,注入腘静脉[15]。腓肠肌内、外侧头由胫神经分支支配,胫神经由第4、5腰神经和第1、2、3骶神经发出的神经纤维组成。因此委中穴所处的特殊解剖结构,与传统针灸理论中“经脉所过、主治所及”不谋而合,为治疗腰背部疾病提供了解剖学依据。

从现代影像学角度分析:邵广瑞等发现针刺委中穴能够治疗坐骨神经痛、腰背痛,与刺激引起的前额区的功能刺激相关,同时和双侧扣带回及双侧枕叶的功能抑制有关[16]。李征宇等[17-18]借助功能磁共振成像术,得出按揉委中穴使得人脑中愉悦回路体积增大,活动增强,人体因此出现愉悦效应,疼痛减轻。王苓苓等[19-20]借助多普勒血流成像仪,分别对委中穴进行针刺、刮痧,发现在治疗时腰部的皮肤血流量增加,从血流量角度验证了委中穴治疗腰部疾病的作用。由此可见,现代学者利用多种先进仪器,通过大量的临床、基础研究,证实了委中穴对腰部疾患确实有显著的治疗作用。

在委中穴显现出反应特异性的同时,笔者发现膀胱经组其他经穴、胆经组所有经穴及非穴电阻差异与正常组比较均无差异,这一结果与临床治疗LDH选穴情况一致,目前为止课题组也尚未发现有这些穴位的电学特性研究报道。但是因特定穴本身具有的特殊治疗作用,且本研究旨在研究特定穴的电阻特异性,因此将其作为探测对象。由于同一经脉的不同穴位也具有特异性[21],所以虽然本研究纳入了8个特定穴,但是仅有委中(合穴、下合穴)的电阻特异性明显,这可能首先是由于腰椎间盘突出症的反应程度存在差异,其二与特定穴的属性具有一定的关系。本研究纳入的穴位中有原穴、合穴、络穴、郄穴,其中原穴、合穴、郄穴主要治疗脏腑病,腰椎间盘突出症属于肢体经络病,只有络穴属性相符,但是可能由于纳入组受试者络穴的电阻敏感程度不同,并没有显示出差异性。

综上,本试验结果显示腰突症患者委中穴的电阻变化较其他经穴、非穴更加明显,委中穴是LDH病理变化的敏感穴位,可以作为临床诊断和治疗腰椎间盘突出症的推荐用穴。