经筋刺法治疗顽固性面瘫的临床研究*

2018-12-06马坤琴李佩芳

马坤琴,李佩芳

(1.安徽中医药大学,安徽 合肥 230038; 2.安徽中医药大学第二附属医院,安徽 合肥 230061)

近年来,顽固性面瘫[1]患者愈发增多。顽固性面瘫尚无一致的诊断标准,多数医家认为,顽固性面瘫系指病程超过2个月以上仍然遗留口眼歪斜、面肌挛缩、联动症等后遗症的面瘫,病程长、预后较差、难治,也称为难治性面瘫,部分患者伴有心理疾病[2]。各医家使用针灸治疗顽固性面瘫取得不同成效[3-4]。不同针刺方法疗效不尽相同,笔者在临床工作中采用经筋刺法治疗顽固性面瘫取得较满意的疗效,为探讨对比经筋刺法和传统针刺法治疗顽固性面瘫的疗效,笔者收集48例顽固性面瘫患者进行两种不同的针刺疗法治疗,现简要报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

48例患者均来源于2017年1月—2018年2月安徽中医药大学第二附属医院脑病二科门诊,左侧面瘫23例,右侧面瘫25例。将48例符合条件的顽固性面瘫患者按照随机原则分别纳入传统针刺组、经筋刺法组,每组各24例。其中传统针刺组女性患者13名,男性11例;年龄最小21岁,最大77岁,平均(45±24)天;病程63~209天,平均(139±76.03)天;左侧面瘫10例,右侧14例。经筋刺法组年龄最小18岁,最大78岁,平均(49±31.08)岁;其中男、女患者分别为10名、14名;病程61~198天,平均(127±72.39)天;左、右侧面瘫13例、11例。以上一般资料情况经统计学处理,P>0.05,无统计学意义,具有可比性。

1.2 纳入标准

①符合《神经病学》中有特发性面瘫的诊断标准[5];②一侧面肌麻痹;③年龄在16~80岁之间,不合并心脑、肝、脾、肾、血管等病变者;④病程在2个月以上;⑤患者签署知情同意书。

2 治疗方法

两组均统一使用天协牌一次性针灸针(规格:0.25 mm×25 mm)进行针刺。

2.1 传统针刺组

采用传统针刺疗法,选穴参照第2版梁繁荣主编的《针灸学》[7],以下针刺穴位均取患侧:面部取阳白、四白、颧髎、地仓和颊车;配合谷、内庭。常规消毒后,面部诸穴直刺或斜刺2~5 mm,合谷直刺15~25 mm,内庭直刺3~10 mm。采用平补平泻法,留针25~30 min。

2.2 经筋刺法组

取患侧阳明经、太阳经、少阳经面部经筋循行处,针刺额部、眼周、颞部、口周和颊部;配患侧翳风、风池和双侧合谷穴。面部针刺手法稍重;合谷、风府穴强刺激。留针25~30 min。具体操作如下:额部:取前额额部上发际线与眉头、眉中、眉尾的中点,顺着肌肉纹理方向向下倾斜30°斜刺,刺入5~10 mm;眼部:取眼周四白穴及四白穴向左、向右各0.5寸处,与前正中线平行向下倾斜15°刺入2~7 mm;颞部:取太阳穴、太阳穴向上1寸、向下1寸处,由从目外眦向颞部发际线方向平刺5~10 mm;口周:迎香穴、地仓穴直刺2~5 mm,口禾髎、承浆、夹承浆由前正中线向外方向斜刺2~7 mm;面颊部:取大迎、颊车、下关穴直刺2~7 mm;配穴:风池穴向鼻尖方向刺入15~25 mm,翳风穴、合谷穴进针与皮肤呈90°刺入13~25 mm;以上3个穴位手法稍重,重插轻提,以得气为度。

2.3 疗程

两组均以10次为一疗程,治疗3个疗程。第1个疗程时1天1次,第2、3疗程时2天1次。3个疗程后观察疗效。

3 观察指标

3.1 面神经分级评级标准

采用由国际面神经外科专题研讨会和美国耳鼻喉头颈外科学会推荐使用的于1985年发布的House-Brackmann分级法[8](以下简称H-B分级)。该法将面神经功能由轻到重分为Ⅰ~Ⅵ级,Ⅰ级:面肌运动正常;Ⅱ级:轻度面肌无力,皱额正常,轻微联动运动;Ⅲ级:明显面肌无力,皱额减弱,有联动运动,伴面肌痉挛;Ⅳ级:明显面肌无力,面部变形皱额不能、闭目不全;Ⅴ级:面部不对称,仅有轻微口角运动;Ⅵ级:无运动。其中Ⅰ级为正常,Ⅵ级为完全麻痹;Ⅱ~Ⅴ级分别为轻度、中度、中重度、重度功能障碍。

3.2 面神经分级评分标准

采用1996年由Ross等提出的多伦多分级法(简称Ross量表)。该法通过对比观察患侧和健侧的睑裂、鼻唇沟、口角的静态对称性和鼓腮、吹口哨、皱额等动态的完成度来进行面神经功能的评估。满分为100分,总分=动态评分+静态评分+联带运动评分。

3.3 临床疗效判断标准

①痊愈:H-B分级Ⅰ级;Ross量表评分为100分。②显效:H-B分级Ⅱ级;Ross量表评分在75~99分。③好转:H-B分级Ⅲ级;Ross量表评分在50~74分。④无效:H-B分级Ⅳ~Ⅵ级;Ross量表评分在49分以下[9]。总有效率=[(痊愈例数+显效例数+好转例数)/总例数]×100%,愈显率=[(痊愈例数+显效例数)/总例数]×100%。

3.4 抑郁自评量表(SDS)

SDS[10]为美国教育卫生部推荐的自评量表之一,简单易行,20题统计指标总分乘以1.25即为标准分,50分为界定值。大于50分,分数越高抑郁倾向越明显。

4 统计学方法

采用SPSS 21.0软件对结果分别采用χ2检验和t检验进行统计学处理和分析。

5 结果

治疗3个疗程后,对比48例患者治疗前后的面神经分级、SDS评分。

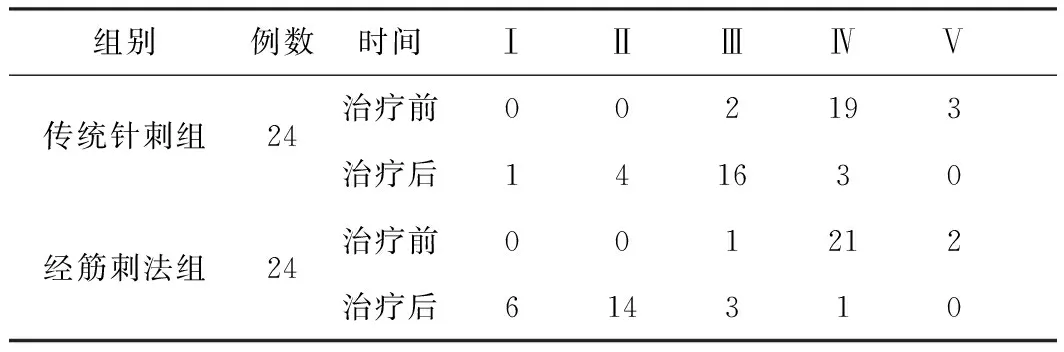

5.1 治疗前后两组面神经功能分级比较

如表1所示,治疗前两组患者H-B分级均为Ⅲ~Ⅴ级;治疗后,48例患者面神经功能均为Ⅰ~Ⅳ级,其中24例传统针刺组Ⅱ~Ⅲ级20例,经筋刺法组Ⅰ~Ⅱ级20例。两种刺法治疗顽固性面瘫均有不同程度的改善作用。传统针刺组和经筋刺法组治疗后的面神经功能分级,经t检验显示P<0.05,具有统计学意义。

表1 两组治疗前后的面神经功能分级 (例)

5.2 两组治疗前后面神经功能评分比较

传统针刺组和经筋刺法组治疗后的面神经功能评分及两组治疗前后差值比较,经t检验P<0.05或P<0.01,具有统计学意义。见表2。

表2 两组治疗后面神经功能评分比较

注:与治疗前相比,*P<0.01;与传统针刺组相比,△P<0.01,△△P<0.05

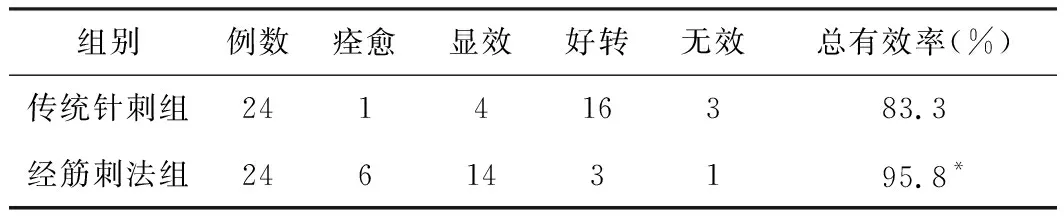

5.3 两组临床疗效比较

传统针刺组总有效率为83.3%,经筋刺法组总有效率为95.8%,经筋刺法组明显优于传统针刺组(P<0.05)。见表3。

表3 两组临床疗效比较 (例)

注:与传统针刺组相比,*P<0.05

5.4 两组SDS评分比较

顽固性面瘫病程较长,部分患者伴有不同程度的抑郁倾向。传统针刺组和经筋刺法组治疗后SDS评分比较,经t检验P<0.05,具有统计学意义。两组疗法对患者的情绪改善均有促进作用,但经筋刺法组较传统针刺组更有效。见表4。

表4 两组SDS评分比较

注:与治疗前相比,*P<0.05;与传统针刺组相比,△P<0.05

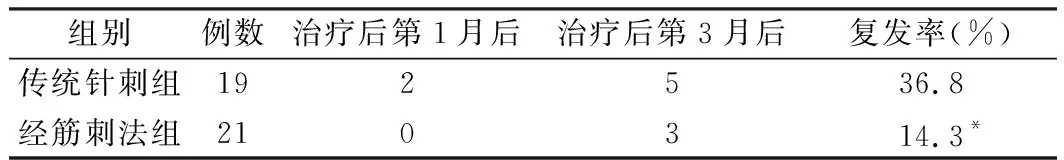

5.5 随访

治疗后第1、3月后对48例患者进行电话等方式随访,详细询问有无联动征、面肌痉挛等后遗症的复发或加重。随访情况如下:传统针刺组、经筋刺法组可联系患者分别为19例、21例,经筋刺法组的后遗症复发率较低,说明经筋刺法组可明显减少顽固性面瘫后遗症的发生。见表5。

表5 两组治疗后第1、3月随访复发统计情况 (例)

6 讨论

《素问·痿论》曰:“宗筋主束骨而利机关也”,顽固性面瘫因久病或体虚,外邪侵袭,“有诸内,必行于外”,面部局部经络痹阻,经筋失养,“病藏于内,证形于外”,故见口眼歪斜、面肌挛缩经久不愈[11]。顽固性面瘫病位在经筋[12]。

经筋附属于十二经脉,终结于头面部。手、足阳明经筋与面部关系密切,“治痿独取阳明”,故经筋刺法治疗顽固性面瘫,主取阳明经。另外,阳明经为多气多血之经,“久病多虚”,阳明经可鼓舞和培育中焦脾胃之气,促进气血的生成和运行,使“经络通”,促进面瘫的恢复。阳明经筋环口周、下颌、颊部,故针刺以颊车、迎香、承浆等为主的口周、面颊、下颌部诸穴。手、 足三阳经筋结于额角、颧骨部和目周,故经筋刺法治疗顽固性面瘫取以太阳、四白等为主的额部、颧部、眼周诸穴。“面口合谷收”,配合风池、翳风以驱邪通络。经筋刺法治疗顽固性面瘫不局限于诸经穴位,遵循选穴“以痛为俞”、进针“以知为度”的原则,浅刺面部诸经筋,针刺直接作用于病所,以疏通面部经气、发散表邪、调整气血、祛瘀通络。

颅顶肌、眼轮匝肌、口轮匝肌等面部表情肌由面神经的颞支、颧支、颊支、下颌缘支支配。面瘫又称面神经炎,主要指因感染性因素、自身免疫性等各种原因致使面神经支配的表情肌瘫痪,故见额纹消失、口角歪斜等一系列症状。针刺可刺激神经[13],促进炎性水肿的消退,促进肌肉温痛觉敏感度的恢复。经筋刺法通过针刺额部、眼周、颞部、口周及颊部等可有效刺激面神经及各支神经支配的表情肌,促进面神经功能的恢复[14],有效的改善血流灌注[15],充分的促进肌肉的伸缩功能恢复,使顽固性面瘫好转甚至治愈。临床实践证明,经筋刺法治疗顽固性面瘫较传统针刺更有效,能较大程度的改善症状和情绪,降低复发率,促进身心健康,提高患者的生活质量。