体液回流针法配合耳尖放血治疗早期麦粒肿疗效 及对疼痛程度和肿块大小的影响

2018-12-06刘路遥罗十之武玉言

刘路遥,罗十之,武玉言

(1.首都医科大学附属北京友谊医院,北京 100050; 2.甘肃中医药大学附属医院,甘肃 兰州 730000; 3.杭州市上城区紫阳街道社区卫生服务中心,浙江 杭州 310002)

麦粒肿属于急性化脓性炎症,多由金黄色葡萄球菌感染所致,主要临床症状是红肿热痛、硬结等,治疗不及时可向皮肤、眼睑等方向发展,造成硬结溃破,引起眼睑蜂窝织炎,甚至波及同侧面部,加剧疼痛程度,并伴有发热、寒战等症状[1]。目前抗生素、激素以及局部抗感染是治疗麦粒肿常用药物,能够促进局部炎症吸收,减轻疼痛,改善临床症状,但起效慢,长期服用可引起胃肠道不适,因而选择安全、有效的治疗方法对患者具有重要意义[2]。近年来中医对麦粒肿的认识不断加深,在不断探究麦粒肿的中医新型治疗方式。因中医强调辨证施治,故在症状改善和疾病根治方面存在明显优势[3]。耳尖放血疗法属于中医特色疗法,具有无痛苦、操作简单等优点,能够抑制病情进展,缩小肿块范围,但单纯使用耳尖放血疗法作用靶点较为单一,见效相对较慢[4]。我院根据头面部解剖结构,并结合淋巴回流路线,自主设计出“体液回流针法”,能够快速缓解疼痛,减轻患者痛苦。基于此,本研究在耳尖放血疗法基础上,尝试联合体液回流针法治疗早期麦粒肿,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取本院收治的早期麦粒肿患者64例,取自我院2015年10月—2017年5月期间。依照随机表法分组,均分两组。即观察组、对照组,各组均为32例。观察组男性18例,女性14例;年龄12~60岁,平均(32.59±7.34)岁;病程1~3天,平均(1.23±0.21)天;部位:左眼、右眼分别为20例、12例;类型:外麦粒肿、内麦粒肿分别为19例、13例;肿块大小:6~13 mm,平均(9.65±2.14)mm。对照组男性17例,女性15例;年龄16~62岁,平均(32.60±7.28)岁;病程1~2天,平均(1.31±0.25)天;部位:左眼、右眼分别为21例、11例;类型:外麦粒肿、内麦粒肿分别为22例、10例;肿块大小:5~12 mm,平均(9.53±2.11)mm。组间性别、年龄、病程等基础资料相比,无明显统计学差异(P>0.05)。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准 参照《中华眼科学》[5]早期麦粒肿诊断标准。

1.2.2 中医诊断标准 依照《新编中医眼科学》[6]风热客睑型麦粒肿诊断标准判定。具体内容:①主症:眼睑肿胀、发热恶寒、掀热痒痛、球结膜水肿;②次症:扪及硬结、睑结膜充血、黄色脓点、压痛;③舌脉:舌淡,苔薄黄,脉弦。符合主症1项及次症2项以上,即可确诊。

1.3 纳入标准

①符合诊断标准;②15岁<年龄<65岁;③均为风热客睑型麦粒肿;④均为单眼发病;⑤经医院伦理委员会批准,患者均知情同意。

1.4 排除标准

①针灸禁忌症;②凝血功能障碍或血小板减少者;③妊娠及哺乳期妇女;④严重心、肝、肺、肾等原发性疾病者;⑤肝炎、肺结核等传染性疾病者;⑥半月内使用过抗生素、激素类药物和免疫制剂患者;⑦伴随外伤或恶性肿瘤者;⑧耳部脓肿疾病、继发性全身感染或已化脓者;⑨视听、失语、认知等功能障碍者;⑩不配合患者。

1.5 治疗方法

为所有患者开展健康教育,包括详细介绍麦粒肿发病原因,忌食辛辣、刺激、油腻食物。

1.5.1 对照组 给予耳尖放血治疗。患者取坐位,使用拇指和食指按摩患眼同侧耳尖至发热充血由后向前对折耳廓,确定耳尖穴,以乙醇溶液开展常规消毒。医务人员以左手固定耳廓,右手以一次性无菌注射针头对准耳尖,顺序点刺。深度以2 mm左右为宜,根据患者病情,挤出鲜血5~6滴,再使用无菌纱布压迫止血。1次/天,共治疗3天。

1.5.2 观察组 在对照组基础上配合体液回流针法治疗。穴位选择:太阳、攒竹、完骨、承泣、颧髎、风池、翳风和天柱等。具体方法:采用皮下针刺法对太阳、攒竹、承泣、颧髎实施针灸,毫针长度为0.22 mm×40 mm,左手提捏进针点两侧皮肤,右手持针,在与皮肤呈15°~25°角时刺入,并使其在皮下浅筋膜层推进。太阳、颧髎针刺方向均为耳门、听宫,攒竹和承泣则分别为鱼腰、四白。其余穴位均取患侧,0.30 mm×40 mm毫针针刺,深度以25~35 mm为宜,1次/天,共治疗3天。

1.6 评价指标

①自觉症状改善程度:计算眼睑红肿、眼痒、结膜充血3项。依照中医积分自评方式开展调查。依照症状轻中,分别积分0分、2分、4分、6分。随分数升高,症状越来越严重。②疼痛评分:依照VAS[7]评分量表评价组间差异,借助10刻度直尺评价疼痛指数,其中0表示无痛,10表示剧痛。分数≤3分即为轻度;4分≤分数≤6分即为中度;分数≥7分即为重度。依照患者疼痛情况在直尺相应位置作标记,并由同一医生进行评估。③肿块大小:分别于治疗前、治疗后使用圆规测量肿块大小。④临床疗效:参照下述临床疗效判定标准。⑤不良反应:观察对比组间不良反应差异,例如:红肿,感染,溃烂等。

1.7 疗效判定标准

参考《中医病证诊疗标准与方剂选用》[8]判定疗效,依照尼莫地平法计算疗效指数。①痊愈:眼睑红肿、发热、疼痛症状完全消失,结膜充血消失,皮下硬结消失,疗效指数≥95%;②显效:眼睑红肿、发热、疼痛症状缓解,结膜轻微充血,皮下硬结触摸无疼痛,疗效指数为70%~94%;③有效:眼睑红肿、发热、疼痛症状有所缓解,结膜中度充血,皮下硬结触摸伴随轻微疼痛,疗效指数为50%~69%;④无效:眼睑处红肿、热痛等临床症状加重,结膜重度充血,皮下硬结溃破,部分形成肉芽肿,疗效指数<50%。总有效率=(痊愈+显效+有效)例数/总例数。

1.8 统计学处理

2 结果

2.1 两组自觉症状改善程度比较

治疗前,组间眼睑红肿、眼痒、结膜充血评分等数值相比,无统计学差异(P>0.05);治疗后两组眼睑红肿、眼痒、结膜充血评分数值均低于治疗前,组内差异存在统计学意义(P<0.05);治疗后观察组明显低于对照组,统计学差异显著(P<0.05)。见表1。

表1 两组自觉症状改善程度比较

2.2 两组疼痛程度和肿块大小比较

治疗前组间VAS评分及肿块大小相比,无统计学差异(P>0.05);治疗后,两组VAS评分及肿块大小小于治疗前,统计学差异显著(P<0.05)。治疗后观察组VAS评分及肿块各项指标均小于对照组,统计学差异显著(P<0.05)。见表2。

表2 两组疼痛程度和肿块大小比较

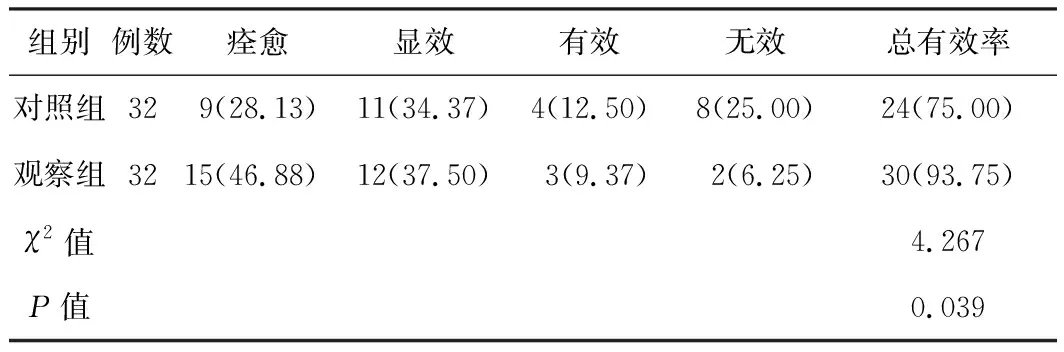

2.3 两组临床疗效比较

观察组总有效率为93.75%,明显高于对照组的75%,统计学差异显著(P<0.05)。见表3。

表3 两组临床疗效对比 [例(%)]

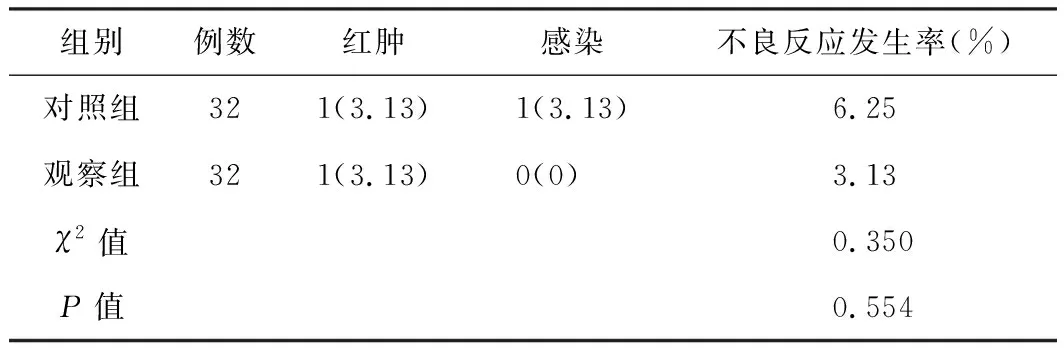

2.4 两组不良反应发生情况比较

两组均未出现严重局部皮肤溃烂,观察组出现红肿1例,不良反应发生率为3.13%。对照组患者出现不良反应共2例,其中红肿1例,感染1例,对照组不良反应发生率为6.25%。组间比较差异不存在统计学意义(P>0.05)。见表4。

表4 两组不良反应发生情况比较 [例(%)]

3 讨论

麦粒肿发病率较高,可发于任何年龄段,其中以青年人为主要人群,该病多由细菌感染引起,早期时症状以眼痒、眼睑充血、硬结为主,数日后硬结软化形成脓肿,脓液排出后疼痛、红肿等症状可减轻,但致病菌毒性剧烈者,在脓液未排出前,炎症已经扩散至整个睑板,最终形成眼睑脓肿[9-10]。该病较为顽固,易反复发作,如不能得到及时有效治疗,可在眼睑留下瘢痕,严重影响患者工作和生活。

以中医角度观之,麦粒肿隶属于“针眼”“偷针”范畴。始见于《诸病源候论》,并对其病因进行论述:“此由热气客在目间,热搏于津液所成”;《脉要精微论》中指出:“风成为寒热”;《内经》中论述:“不通则痛”;《灵枢·刺节真邪篇》中指出:“淫气往来,行则为痒”。中医认为该病病机是脾胃不和、六淫侵袭、卫外不固、客于胞睑;或饮食不节、嗜食肥腻、助阳生火、燔灼脉络、气血互结、发为针眼;或素体羸弱、余邪未尽、易感风邪、反复发作[11]。

耳尖放血疗法属于中医特色疗法,耳尖穴是中医针灸常用穴位,《灵枢·口问》篇中指出:“耳者,宗脉之所聚也”;医学理论认为[12],耳与五脏六腑、经络均存在密切联系,通过对耳穴刺激,能够扶正祛邪、调节阴阳、疏通经络。耳与眼睛通过经络获取联系,刺激耳尖穴可达到泻火消肿、疏风清热的效果,并通过调节整体气血,促进气血运行,发挥行气止痛和祛除外邪的作用[13]。现代医学研究证实[14],耳廓表面分布有丰富的神经纤维,并有深层和浅层感觉器,对各种刺激均具有较强敏感性。耳尖放血疗法能够调节内分泌,改善血液循环,促进新陈代谢,综合调节脏腑,消除炎症,提高机体免疫力,减轻疼痛,排出脓液,缩小肿块,最终达到治疗目的[15]。体液回流针法是我院根据头面部解剖结构,并结合淋巴回流路线综合设计而成的特殊疗法。

麦粒肿属于常见眼科疾病,而眼是脏腑经络的汇聚处,经络又是机体的网络系统,可将组织、系统等组成有机整体,因而在与眼部相关的经络上取穴治疗,可有效治疗眼部疾病[16]。有研究表明[17],采用耳尖放血疗法能够改善麦粒肿患者临床症状。本研究在耳尖放血疗法基础上配合体液回流针法治疗麦粒肿患者,并对治疗后症状进行观察,结果显示:观察组眼睑红肿、眼痒、结膜充血评分优于对照组,提示体液回流针法配合耳尖放血疗法较单一方法疗效更确切,分析原因是耳尖放血疗法主要是通过耳尖穴进行治疗,作用靶点单一,而体液回流针法通过刺激与眼部相关经络上的不同穴位,并从整体出发进行辨证调节,二者联合使用可充分发挥舒筋活络、散风清热之功效。在本次研究中,体液回流针法选取的穴位中太阳穴位于眼区,属于足少阳胆经,在中医理论中被称为经外奇穴,针灸该穴具有清肝明目、泻火止痛之功效[18]。完骨位于头部,是胆经上重要穴位,针刺该穴可疏导水液,达到消肿祛湿的功效。承泣位于眼球正下方,属于足阳明胃经,刺激该穴可将胃经中营养物质输送至头面部,发挥舒筋活络、散风清热作用。颧髎位于目外眦直下,是手太阳小肠经上的腧穴,针刺该穴具有清热消肿、散风止痛之功效。天柱穴位于后发际正中,属于足太阳膀胱经,刺激该穴可缓解疼痛。上述穴位针刺,可促进新陈代谢,排出脓液,减轻疼痛;同时联合耳尖放血疗法,可起到相互协同的作用,明显缩小肿块,减轻疼痛。故而观察组VAS评分、肿块优于对照组,另外,体液回流针法选取的穴位中,攒竹属足太阳膀胱经,针灸该穴可发挥清热泻火作用。风池位于项部,是足少阳与阳维交汇处,属于足少阳胆经,针灸该穴可达到祛风解毒、平肝息火之功效[19]。翳风位于耳垂后,是三焦经上重要穴位,刺激该穴可散内泄热。上述穴位联合应用有清热泻火、祛风止痛、消肿利水之效,从而提高麦粒肿的治疗效果,故而观察组的临床疗效优于对照组。在本次研究中,两组患者的不良反应发生率无明显差异,这一结果提示,体液回流针法不会增加患者的不良反应,安全性较高。

综上所述,采用体液回流针法配合耳尖放血疗法治疗早期麦粒肿患者,能够有效改善眼睑红肿、结膜充血等临床症状,缩小肿块,减轻疼痛,且不良反应少,疗效确切。但笔者在此次试验探究之中,仍存在一定不足之处,第一,样本量较少,造成数据存在一定误差;第二,治疗时间短,远期追踪不及时。故开展此类论题的试验探究,可从扩大样本量,延长远期效果追踪两个方面加强管理,提升试验效果。