江南庙会的现代化转型:以上海金泽香汛和三林圣堂出巡为例

2018-12-05郁喆隽

郁喆隽

一、 引言:从历史到现实

庙会原本是江南社会最为基本的民间信仰表现方式。在每年特定的节期,江南市镇周围的民众自发组成的小团体(香会、会社等),前往某个地方庙宇进行祭祀和朝拜活动。围绕庙会,以市镇为核心的空间内,将展开一系列的商贸、娱乐活动。庙会可以说是江南民间社会内部结构的一个切片。它可以展现地方权力如何进行分配、组织,权力如何进行动员,以及不同群体之间如何进行多种资本之间的交换和竞争。在现代化条件下,江南的庙会将发生怎样的变化,是笔者关心的主要问题。

本人曾经考察过民国时期上海地区的迎神赛会(以下简称为“赛会”)仪式。*参见郁喆隽《神明与市民:民国时期上海地区迎神赛会研究》,上海:三联书店2014年。赛会是庙会中最具宗教色彩的部分。赛会一般指向特定的地方神明,例如庆祝某神明的生日。俗人而非专业的宗教人士,才是赛会的主导者。他们负责筹集经费,安排队列,甚至要维护节庆期间的地方秩序。其中最为核心的人群是所谓的“会首”——他们一般以某社或者某会自称,在平时具有较为松散的联络,而在赛会举行前会紧密地聚集起来,进行准备大量活动。会首最为核心的任务是在赛会中直接参与出巡仪仗。这样的出巡仪仗由少则十几人,多则上百人组成。不同的人群会组成不同的仪仗单元,例如马执事、铜锣队、皂衣班、提香班、打莲荷和抬阁等等。笔者认为,赛会是明清以来中国民间宗教中最为重要的地方社区宗教(local communal religion)仪式。按照笔者的不完全统计,从明末到民国初年,在地方志中有迹可循的赛会有170多例。在民国时期上海地区,城隍庙的三巡会、浦东地区清明节前后的出会季,还有江湾镇东岳庙的出巡,都是极为典型的赛会。从方志和报纸报道来看,虽然从清末以来,绝大部分赛会都由于安全原因而遭到了地方政府的禁止。但实际上却处于屡禁不止的状况。不仅如此,地方政府因为一味坚持禁令,而引发了和会首团体之间多次武力冲突,甚至还造成过会首被枪击的事件。在特定的条件下,来自不同地域的会首团体之间、会首和教民之间,也出现过尖锐的对立和冲突。可以说,赛会为我们了解中国基层社会——不仅是乡村,还有现代化早期的城市——提供了一个极佳的切入点。

在完成了该专著之后,笔者曾经一度认为,无论是赛会还是庙会都仅存在于历史中了。现在即便还有庙会,也仅仅是一种历史的残余了。从2010年开始,本人陆续在上海及周边地区进行了一些不成系统的田野考察。即便是这些极为有限的考察,也已经彻底颠覆了上述判断。庙会与赛会不仅没有消亡,而且正在以不同的方式顽强延续,某些还有复兴的迹象。这种感觉好像是人们在侏罗纪公园里看到了活生生的恐龙一般——一种原本认为已经消亡的存在,以极为鲜活的方式出现在你眼前。不过这样一种“幸存说”(或者“孑余说”)极容易使得人们只看到历史的延续,而忽略其断裂以及庙会在当代的嬗变。

上述的反差促使本人形成了如下的思考。对江南庙会的研究大致可以被划分为三个层次的问题:第一个层次是“有无”的问题,即在历史和当下是否存在庙会。这个层次的问题应当说已经得到了一劳永逸的解决;第二个层次是如何的问题,即庙会以何种方式、样态存在,它的内在机制、动力是怎样的。为了回答这个层次的问题,学者需要对庙会进行充分的观察、记录和理论描述。当然,对庙会功能的解释和当事人的理解过程是纠缠在一起的;本人认为,第三个层次的问题是现代化转型的问题。我们简单不能幼稚地假定,庙会将以传统的形式、一成不变地保持下去。庙会也必定要接受诸多现代化的挑战。*本文中的“现代化”一词并不带有单线演化的规范性含义,而仅仅指最近一百多年中出现的各种外部条件变化。现代化本身意味着一种条件或者状况,而并不预设任何目标或者特定路径。本文中的“现代化”也不带有任何“挑战-回应”史观的意味,而更多地带有社会科学中变量与应变量的关系——即将各种社会环境和条件作为自变量,将庙会作为因变量。在下文中,笔者将基于极为有限的田野经验和考察,尝试总结两个江南庙会——上海青浦区金泽镇的香汛和浦东三林镇崇福道院的庙会——在当代的表现形态,并分析它们面对的现代化挑战及压力。

二、 青浦金泽香汛*关于金泽镇的整体信仰状况,复旦大学李天纲教授已经出版了一部里程碑式的著作:《金泽:江南民间祭祀探源》,北京:三联书店2017年。本人有幸从2012至14年和李天纲教授一起参与金泽地区的民间信仰的调查,在此深表感谢。本文中关于金泽的描述,将尽量避免和李天纲著作重复。

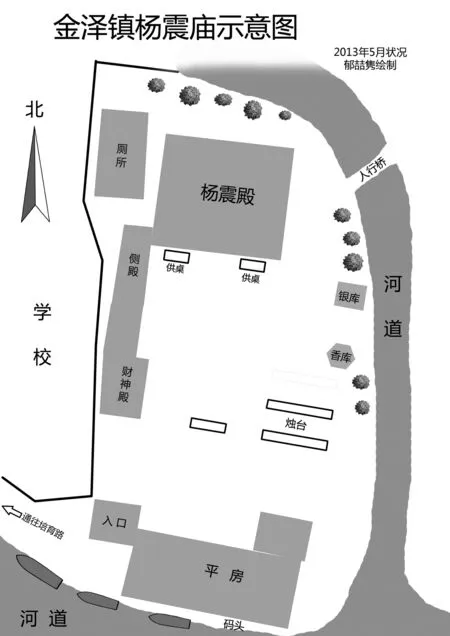

金泽镇(社区)位于上海的西部,青浦区的西北部,毗邻江苏、浙江两省。该镇属于淀山湖水系的一部分,是一个典型的江南水乡小镇。该镇以桥庙文化著称,历史上存在“桥桥有庙,庙庙有桥”的说法。根据当地老人在1992年的回忆,20世纪30年代镇上有大小庙宇四十余座。不过在建国后,一些庙宇在各种运动中被陆续拆除,有一些庙宇的原址上建起了公共厕所。目前金泽镇依然保持了一年两次(三月廿八和九九重阳节)的“香汛”。所谓香汛指周边的香客在节庆当日前来进香的活动。镇上目前有三处开放的宗教活动场所,分别是颐浩禅寺、杨震(老爷)庙和总管庙。香客进香的主要目标是杨震庙。*杨震庙供奉的杨老爷又称杨爷、杨寄爸、杨继伯。方志上将他追溯至东汉名臣杨震。但信徒的口传故事显然和方志记载不符。按照民间传说,杨老爷舍己救人,自我牺牲,防止了投毒(一说放瘟),进而救了全镇的人。因此,杨老爷庙会有防瘟驱病的含义。这一说法也说明了杨震黑脸的由来。参见白庚胜主编:《中国民间故事全书·上海·松江卷》,北京:知识产权出版社2011年,第101页;王健:《利害关系:明清以来江南苏松地区民间信仰研究》,上海:上海人民出版社2010年,第258页以下。金泽镇的杨震庙是目前上海地区唯一一座独立的“杨老爷”庙。不过,根据上海道教协会提供的资料,在上海道协所属的庙观中,有18座供奉着杨老爷。杨震庙位于金泽镇东南角,西侧毗邻金泽小学操场,东侧和南侧有河道围绕。*杨震庙庙基南北长(约50米),东西短(约30米),大致面积有1500平方米。庙内最主要的永久建筑是杨震殿(大殿),位于最北侧,坐北朝南。受到地理和经济条件限制,整个庙内建筑呈现出不对称的状况。杨震殿西侧有侧殿、财神殿(简易房),西北郊是厕所。杨震殿南面是较为开阔的空地。空地东侧由南向北分别是银库(供焚烧纸钱用)、金库(供焚烧香烛用)。空地上还有铁皮制烛台(架)若干个。庙基最南面是一排平房,平房紧贴河道,香汛时供会社举行供奉仪式,还有小卖部,南侧有简易码头。杨震庙的入口和售票处在西南角,设有简单的围栏。2014年这些平房被拆除,新建了庙门。需要指出的是,金泽镇上并没有道教场所,因此杨震庙是由颐浩禅寺(佛教)的法师“委托管理”的。除此之外,镇上还有几处民间“小庙”(例如关帝庙、府城隍庙、县城隍庙和二王庙)和民众私设的烧香点。按照当地老人的回忆,绝大多数烧香点和历史上曾经存在过的庙宇位置重合。在香汛当天,香客一般清晨抵达金泽镇,首先前往杨震庙进香,然后还会到镇上各处小庙和烧香点焚香。镇上各庙平时每逢农历初一、十五也有香火,但远不及香汛。香汛当天,杨震庙外还有群众自发的集市,买卖农具、渔具和食品等。根据当地政府的不完全统计,香汛前后3-4天,前来烧香的人数峰值可以达到5万人,香客基本来自方圆50公里之内的临近地区。

香汛时的香客,有零散前来的,也有有组织的。不少同村或者邻村的中老年妇女会结成小规模的香会。她们身着统一的进香服,身背统一的香袋。大部分香客进入杨震庙后会在大殿前广场上磕头,在烛台点燃香烛,向四方礼拜;有些人还会携带大量的纸钱,在殿前的“银库”焚化。另一些人还会在殿前燃放鞭炮。香客会从家中带来一些贡品,例如水果、糕点、黄酒、猪头和活鱼。这些贡品被摆放在大殿门前的两张方桌上。待进香完毕,这些贡品还会被香客自己整理带回家,分享给亲人邻居。李天纲认为,这种典型的“血祀”做法与传统儒家礼仪非常接近,但也给佛教法师的“代管”造成不便。一些香客还会在大殿前唱歌、跳舞。香客进入大殿后,按照逆时针行走。一般在香汛当天,大殿内往往水泄不通。香客逐次向殿内神像磕头后退出大殿。不少信徒还会到大殿西面的侧殿给三位“奶奶”(杨夫人)进香。2014年庙门口平房被拆除之前,还有香客在里面摆放大量杨震老爷的陶俑,进行祭祀和唱念活动。祭祀完成后还会进行聚餐。值得注意的是,香客中的一些妇女还兼有护法和师娘(巫婆)的角色,其社会动员能力不容低估。*笔者曾经撰文分析过杨震庙信仰活动的动力机制,参见郁喆隽:《中国宗教研究的类型学问题——从江南民间宗教出发》,载金泽、李华伟主编:《宗教社会学》第三辑,北京:社会科学文献出版社2015年,第16-34页。甚至颐浩禅寺的法师也要敬她们三分。

香汛现场最具可看性的是各种会社的仪仗出巡。各个会社都有自己的名号。有些会社还有旗帜、伞和牌子。在从2013到2015年的数次的田野中,能够观察到规模最大的会社是“先锋提香社”。*该社成员主要来自嘉兴,在当地主要负责在刘猛将生日时出巡。相关研究参见王娟:“嘉兴莲泗荡网船会的民俗文化传承与保护研究”,载《嘉兴学院学报》,2016年3月,第26-31页;王水:“从田神向水神转变的刘猛将——嘉兴连泗荡刘王庙会调查”。载上海民间文艺家协会、上海民俗学会编:《中国民间文化:民间稻作文化研究》,上海:学林出版社1993年。关于太湖渔民的香会组织参见上海民间文艺家协会编:《稻作文化与民间信仰调查》,上海:学林出版社1992年。该社有五十余人组成,身着统一的明黄色服装,头扎红色丝巾。根据该社成员自述,他们来自一水之隔的嘉兴。由于淀山湖水系相通,所以他们通常坐船而来。船只直接停靠在杨震庙外的码头。仪仗队列中,该社最为令人叹为观止的单元是所谓的“扎肉提香”:十余个男性会首在出巡前,将4枚鱼钩扎入上臂下方的皮肤中,然后将一个的香炉或者铜锣悬挂在鱼钩上。先锋社在整个上午出入杨震庙几次,鱼钩、铜锣和香炉都不会取下,直到中午全部仪式完成为止。笔者曾经目睹了这些会首在出巡之前进行的降神(准备)仪式。据他们自述,由于得到了神明的护佑,扎肉提香不会出血。先锋社中的将近十名女性会首,她们会在臂下悬挂花篮。花篮的悬挂方式从外观上看,非常接近扎肉提香。但是,她们实际上将绳子捆绑在小臂上,然后盖上一块毛巾遮挡。另外还有一个黑衣先锋社,人数不足十人,年龄均在50岁上下。他们均身穿黑色长袍,头戴黑色软帽,打扮成旧时衙门中的皂吏模样。他们每个人手持不同的刑具,如棍棒、铁链、镣铐等。最后一位压阵老者则手捧一座放置在木匣内的杨震老爷的陶像。出巡仪仗一般会先在杨震庙内绕行数圈,然后出发经过镇中几个重要的烧香点,然后再返回庙中。有必要指出的是,目前有一些会社已经无法组织成型的仪仗队列。他们只能选择象征性地参与香汛,比如将本社的旗帜扎在杨震庙门前栏杆上,或者将本社的牌子树立在大殿正面的外侧墙壁。

根据2012年的香汛现场的问卷调查,杨震庙的信徒呈现出如下的特征:一、中老年居多,年轻人少。有近80%的香客年龄在40岁以上;二、女性多、男性少。女性香客约占70%左右;三,文化程度低。香客中40%是中学文化程度,有30%多只具有小学文化程度,还有20%为文盲。大部分女性香客不仅为自己,还为家人和亲属烧香祈福,呈现出“代理人”信仰的形态。香客中,来自金泽镇本地和青浦区的人数大约居半,还有不少香客来自浙江、江苏两省。从职业上来看,近半数的受访香客是退休人员,其次是农民和工人。绝大多数香客烧香的目的是“求平安”和“求长寿”。

从上个世纪90年代到现在,当地政府对金泽香汛的态度出现了很大的转变。在“反迷信”的名义下,政府曾经组织过大规模的拆庙活动。但是,一些民间小庙和私设烧香点的搭建成本非常低,所以在屡次拆除之后,都很快又出现了。这也反映出,民众信仰的延续极强。现在政府在香汛时,主要扮演了“秩序维护者”的角色:加派警察、联防和保安,维护现场秩序,防止出现踩踏,预防火灾和其他治安事件等。需要指出的,金泽镇在晚清和民国时期是淀山湖流域东侧的一个稻米加工中心。当时主要的人员和物资流通依靠的是水上交通。但是伴随着从水路交通向陆路交通的重心转移,金泽镇从一个水上交通的枢纽,变成了陆路(公路)交通的边缘。金泽镇的经济和贸易地位已经今非昔比。除了少数会首之外,大部分香客都坐车前往香汛。一些香客团体租赁了大巴当日往返。

三、 浦东崇福道院庙会

崇福道院(又称“圣堂”)位于上海浦东新区的三林镇。*关于崇福道院的历史参见张开华《 “三林崇福道院的民间传说” 》,《浦东开发》2015年第8期。三月半的圣堂庙会是当地历史悠久的一项活动。新中国成立之后,政府曾经对三林圣堂采取了强制性措施。1954年,三月半庙会开始由政府主办。“庙会”也被改名为“三林城乡物资交流大会”。有学者指出,“失去了宗教信仰这个核心,改头换面且变了质的城乡物资交流大会既没有烧香拜神,也较少娱乐项目,对普通百姓的吸引力大打折扣。”*黄景春、张开华:《“国家在场”与都市庙会的转型——以浦东圣堂“三月半庙会”为例》,晏可佳、葛壮主编:《宗教问题探索:2011-2012年文集》,上海:上海社会科学出版社2013年,第28页。

2005年10月,浦东新区有关领导在三林镇视察时,建议恢复圣堂庙会,并将庙会申报为非物质文化遗产。2007年3月,圣堂庙会进入了浦东新区的“非遗”保护名录。*黄景春、张开华:《“国家在场”与都市庙会的转型——以浦东圣堂“三月半庙会”为例》,第30页。三林镇申请“非遗”项目的还有:三林舞龙(国家级非遗项目)、三林刺绣(市级非遗项目)、三林瓷刻(浦东新区级非遗项目)、三林本帮菜(浦东新区级非遗项目)。见:李琦《浦东圣堂三月半庙会的当代转型考察》,《民间文化论坛》2013年第3期。2008年,“三月半”圣堂庙会正式恢复,活动举办3天,参加人次达25万。2009年,庙会转型为浦东三林民俗文化节曁“三月半”圣堂庙会,参观人次达到55万,参与行街表演的群众达1500人左右。*朱眉华、储明昌主编:《创新与突破:三林镇经济社会发展分析报告:2011-2012》,上海:华东理工大学出版社2013年,第222页。2012年之后,圣堂庙会逐渐被纳入了上海民俗文化节的大框架之中。是年4月5日崇福道院举行了“三月半圣堂庙会祈福法会”。法会结束后,几十位道士和数百名信众一起参加了行街表演,前往三林老街的主会场。*黄景春、张开华:《“国家在场”与都市庙会的转型——以浦东圣堂“三月半庙会”为例》,晏可佳、葛壮主编:《宗教问题探索:2011-2012年文集》,上海:上海社会科学出版社2013年,第31-2页。需要说明的是,民俗文化节是由上海市文化影视管理局、浦东新区政府主办,三林镇政府等单位承办的。*关于崇福道院庙会另参见张欣《走进灵秀古镇的千年道观:上海崇福道院和圣堂庙会巡礼》,《中国道教》2014年第4期。庙会涉及的组织机构如下:上海市浦东新区人民政府、上海市文化广播影视管理局主办、浦东新区文化广播影视管理局、浦东新区民族和宗教事务委员会、上海市群众艺术馆、上海市非物质文化遗产保护中心、上海市群众文化学会、浦东新区三林镇人民政府承办。此外还涉及公安、工商、旅游、文化等多个部门。*朱眉华、储明昌主编:《创新与突破:三林镇经济社会发展分析报告:2011-2012》,上海:华东理工大学出版社2013年,第228-9页。地方政府起到了庙会的主导作用,甚至可以说就是庙会的实际主办方。

笔者曾对2016年三月十五的圣堂出巡仪式进行过观察。这次出巡属于上海民俗文化节的一部分。当日上午在圣堂内举行了真武大帝祈福法会,下午进行了三月十五三林塘民俗文化节开幕式,之后开始出巡。出巡的参与者都是上海道学院的学员。出巡队列从崇福道院出发,沿灵岩南路,后转入三林路,再转入三新路,沿着三林塘河北岸的东林街,全程大约3公里。按照事前安排,出巡队列一路上都沿着非机动车和机动车道之间白线行进。由于当时并非交通高峰,因此出巡队列不会对交通造成很大的影响,所以也没有进行任何形式的交通管制。出巡路线的沿途有不少警察和保安巡逻开道,还有镇上城管人员(身穿黑色“特勤”制服)维护秩序。

值得指出的是,根据笔者的观察,出巡沿途的大部分居民对这样仪式感到十分新奇。他们其实并不了解该仪式目的及其历史意义。这或许与快速的城市化有关。浦东三林镇和上海市绝大部分城乡结合部的乡镇一样,出现了本地人口和外来人口的倒挂现象——三林镇上居住的人口大部分不再是本地人,而是外来经商和务工的人口。他们本来对本地的乡土习俗就缺乏了解。不过在进入三林老街后,由于人流量较大,人群比较拥挤。出巡队列无法再保持连贯,逐渐地融入了参加民俗文化节的市民中。

当日出巡结束后,道学生脱下道袍后,直接在附近停车地点登上大巴离开。在此次出巡中,虽然道学院参与了出巡,但是并没有神像参与出巡。体制性宗教人士成为了社区乡土宗教的“代理仪式专家”(vicariousritual expert)。圣堂庙会原本具有如下的功能:首先,对于信徒和原生乡土社会的居民而言,庙会具有明显的信仰、宗教、灵性属性。对社区而言,庙会代表了一种集体、公共的祈福。对社区中的居民而言,他们可以利用庙会来表达个体的意愿,或为家庭祈福,或为个人治病。其次,庙会具有明显的经济、商贸属性,当地居民原本将庙会作为一年中重要的物资交流机会。最后,毫无疑问庙会具有鲜明的娱乐属性。

然而,目前崇福道院的出巡仪式,已经带有很强烈的表演意味。原本的社区仪式(communalritual)也已经彻底脱离的社区,成为了“没有社区的社区仪式”(communal ritual without community)。相关文章中提出,圣堂庙会是“以政府为主导的前提下、强调社会参与和市场运作”。“整个庙会的运作资金出政府扶持外,还有一部分来自于展会游艺的收入。”*方舒:《圣堂庙会:魅力浦东的古老名片》,《浦东开发》2013年第4期。有报告指出,作为民俗文化节组成部分的庙会特色有所削弱。由于民俗文化节的主办场地从崇福道院移到了三林老街,两者相距两公里,庙会中的道教文化内涵被削弱了。*朱眉华、储明昌主编:《创新与突破:三林镇经济社会发展分析报告:2011-2012》,上海:华东理工大学出版社2013年,第230页。有学者指出,圣堂庙会经历了从农村型庙会向都市型庙会、从商业型庙会向文化型庙会的两种转型。*李琦:《浦东圣堂三月半庙会的当代转型考察》,《民间文化论坛》2013年第3期。但是我们也要看到,这两种转型都不是内生性的,而是外在地理和政治环境改变后不得已的变化。

耐人寻味的是,在三林镇上的另一项民间宗教活动正在以完全不同的方式恢复。大约在1999年,几位老太太在西城隍庙原址上搭起了一个窝棚,供奉城隍牌位。2000年初,洪街生产队盖起了两间平房,2010年西城隍庙扩建为13间房。2010年农历十月初一,民间力量组织了一次城隍老爷出巡,恢复了中断六十多年的城隍出巡仪式。西城隍庙出巡完全由民间力量组织,运作费用全部来自信众捐助。*黄江平:《社区文化空间的多元建构:以上海市浦东新区三林镇为例》,《上海文化》2013年第12期。另参见《西城隍庙城隍出巡碑记(2010年)》,浦东新区档案馆、浦东新区党史地方志办公室编:《浦东碑刻资料选辑》(修订本),上海:上海古籍出版社2015年,第577-8页。该仪式在未来的发展有待观察。

四、 庙会现代化转型的压力与难题

江南民间庙宇不同于体制性宗教的庙宇宫观,它不是一个专属或排他的神圣空间,而是一个开放性的场域,更是一个地方权力关系的枢纽,混合了神圣与世俗性的诸多元素。因此民间信仰的庙会可能会对外部环境的改变更为敏感。以下本文将围绕上述两个案例,来尝试总结江南庙会转型所面临的几种挑战和难题:

首先需要探讨的是国家在庙会中的角色。黄景春在对浦东崇福道院的研究中,指出了在庙会中“国家在场”(state presence)的问题。他明确的意识到:“古代庙会是由民众定期举行的宗教活动衍生出来的集宗教、商贸、娱乐于一体的周期性集市,它通常由地方士绅自发组织,国家一般来说并不直接干预庙会活动。”*黄景春、张开华:《“国家在场”与都市庙会的转型——以浦东圣堂“三月半庙会”为例》,晏可佳、葛壮主编:《宗教问题探索:2011-2012年文集》,上海:上海社会科学出版社2013年,第27页。而在目前的政治格局下,由于政府事实上垄断了大量的资源,因此在任何公共活动中也不得不承担非常多的职能。因此,在比较成功的庙会案例中,不可避免地发现,地方政府兼具了多种角色:它首先成为了庙会管制方——它既要对庙会的合法性进行限制,乃至进行改造,也要对庙会的安全负责;其次,地方政府成为了庙会的主要赞助人。可以说,我们从最近几年江南地区的庙会活动中,可以看出一种明显的“国家赞助人”(state patronage)制度。地方政府要为庙会提供大量的行政和财政资源,调动当地的商业、文化、旅游和宗教界。而地方主要预期的回报是在商贸和地方形象方面的,信仰基本不是其考虑的主要因素。不过,这样也可能出现越俎代庖的风险,造成庙会仪式本身的“意义空心化”。

其次需要剖析的是庙会的表演化和景观化。庙会原本是嵌入在民间乡土社会中的。基于特定的信仰和世界观,庙会发挥着明确的社会功能,例如社区整合、社会资本交换、克服集体性心理危机等。不过在现代化过程中,原本的信仰和世界观受到了极大的冲击。此外,地方政府提出了对庙会的特定目标,例如要将圣堂庙会打造成为“三林的文化名片”。这些目标毫无疑问会给当地带来一些利益,但显然迥异于庙会原本的社会功能。而在市场经济发达的条件下,庙会原有的商贸、经济功能,很容易被取代。在庙会尤其是仪仗执行的过程中,参与者和观看者都无法了解其意义。有些参与者受到了经济补贴的驱动,而有些仪仗的参与者甚至出现了完成任务的心态。这就是所谓的表演化和景观化。在一些极端情况下,庙会可能成为一种复古的“服饰扮演”(cosplay)。

再次需要考虑的是急速城市化带来的冲击。近年来,原本的村镇-乡村格局在极为迅速的城市化过程中被彻底改变。不仅原本的物理空间出现了翻天覆地的变化——农田成为了居民小区,河道被填埋,村镇的基本格局被打破,而且原本的社区也被彻底重塑了。改革开放之后的城市化,意味着一个剧烈的双向人口移动:一方面是大规模的动迁,即本地居民的离开原本世代居住的地方;另一方面则是外来务工人员的进入。原先的乡镇、村镇结构被彻底打破。此外,交通方式的改变,也极大地影响了庙会中的出行方式。庙会原本是一种对人员、信息、物资和资金方面高度依赖村镇社区的活动,在剧烈的城市化条件下,可以说庙会势必受到极大的影响。皮之不存毛将焉附?

最后需要注意的是一些现代化“未曾预见之后果”,例如乡村的人口空心化和老龄化。在金泽香汛的案例中,笔者观察到,香客的文化程度远低于上海郊区的一般水平。这并不能说明杨震信仰本身的“落后”,而仅仅体现了一个代际差问题。由于香客高度老龄化,这个群体呈现出来的大致是当地40-50后文化程度。从年轻信徒的缺失,也不能简单地推出该信仰不受年轻人欢迎的结论。而是可以说,大量青壮年由于求学和就业等原因离开后,失去了接触杨震信仰的机会。庙会中原本的灵验故事主要以口耳相传的方式进行人际传播。这种传播方式在互联网时代显然呈现出极大的不利,而只能在特定的年龄、学历群体中发挥作用了。

以往地方政府在面对以庙会为代表的民间信仰时,主要采取了一种二元逻辑,即管制和被管制。这种二元逻辑将围绕庙会的关系简单地化约为管制方(政府)和被管制方(庙会),并认为管制措施可以直接有效地作用于被管制方。但是在现代化进程中,还存在更为复杂的外部环境和条件,它们均会对庙会产生影响。换言之,管制方面对的是一个内嵌在现代化处境中的流变对象。甚至,管制方自身也不得不应对现代化的挑战,例如绩效主义、地方安保等。而民间信仰的庙会不同于体制性宗教的仪式,它具有明确的开放性——不同的人群带着截然不同的预期、利益诉求而参与其中,其公共性超出了传统的“官-民”二元关系,而进入了经济、地方认同、文化等多个领域中。因此,政府有关部门在面对庙会时,有必要跳出“管制-被管制”这种二元映射关系的思维框架,关注更为广阔的社会背景和文化环境。