高绩效工作系统与企业创新绩效

——人力资源柔性的中介作用

2018-12-05陈明淑李佳雯陆擎涛

陈明淑,李佳雯,陆擎涛

(中南大学 商学院,湖南 长沙 410083)*

一、引 言

面对快速变化的经营环境以及激烈的市场竞争,越来越多的企业依靠创新谋求新的竞争优势以提升企业创新绩效。企业创新绩效目标的达成需要充分利用员工的知识、技能及动机等,然而,在内外部经营环境错综复杂的背后,员工的思维方式、行为模式等也随之产生相应变化。这直接导致企业在动态环境中的各项管理活动与过去相对静态的环境相比增加了许多困难。如何更好地利用高绩效工作系统来促使员工更有效地为企业提升创新绩效,是在当下动态环境中企业最为关注和切实需要解决的问题。

近年来,学者们围绕高绩效工作系统与创新绩效的影响机制做出了积极讨论,研究结果表明高绩效工作系统对创新绩效有正向影响作用,例如苗仁涛、王冰和刘军(2016)针对深圳一家大型通讯企业进行调研,在团队层面构建了一个高绩效工作系统与团队创新绩效的有中介的调节模型[1]。贾艳玲等(2017)从组织个体互动视角验证了高绩效工作系统对个体创新绩效发挥促进作用[2]。虽然学者们对高绩效工作系统与创新绩效间的作用关系认知统一,但是现有文献在探讨二者关系的影响机制时还没有对其中间环节进行深入的分析。仍需进一步打开高绩效工作系统与创新绩效间的“黑箱”,揭示高绩效工作系统通过何种机制对创新绩效产生影响,才能深入认识到高绩效工作系统的价值所在。因此,聚焦高绩效工作系统与创新绩效的作用机制,是紧贴高绩效工作系统理论领域和当下企业经营现实的迫切问题。

已有研究表明高绩效工作系统能有效提升企业人力资源柔性[3],且学者们与实践者们对人力资源柔性作为一种动态能力影响绩效产生了广泛的关注[4]。现有有关高绩效工作系统与绩效的研究中大多以静态的资源基础观为理论背景,然而基于企业身处的动态环境中,动态能力理论作为静态资源基础观的拓展与延伸,受到了战略管理领域学者的重视[5]。Wright和Snell(1998)首次将人力资源柔性分为员工技能柔性,员工行为柔性与人力资源实践柔性[6],该分类也在后续研究中得到广泛应用。从人力资源柔性角度出发,可以更好地解释高绩效工作系统与创新绩效间的关系,也为打开二者作用机制的“黑箱”找到新的方法。但目前学术界还没有将人力资源柔性作为一种动态能力引用到高绩效工作系统与创新绩效的关系研究中,更未有探讨人力资源柔性——员工技能柔性、员工行为柔性与人力资源实践柔性中介作用的研究。

为此,本文以动态能力理论为基础,探讨高绩效工作系统对创新绩效的影响,并验证人力资源柔性:员工技能柔性、员工行为柔性、人力资源实践柔性在高绩效工作系统与创新绩效间的并列中介作用。一方面,希望为中国管理情境下高绩效工作系统——创新绩效间的作用路径从柔性角度进行进一步扩充;另一方面,可以通过理论分析与实证分析填补人力资源柔性(员工技能柔性、员工行为柔性、人力资源实践柔性)发挥并列中介作用研究的空白。

二、理论假设和模型

(一)动态能力理论

动态能力理论认为,企业的竞争优势来源于对资源与能力的整合、构建与再配置。战略人力资源管理学者已经在人力资源系统和过程中提倡使用柔性来加强动态环境中的组织效率,侧重于复杂环境变化的内部适应的人力资源柔性被视为组织的一种动态能力[6]。高绩效工作系统可以通过选择性招聘与选拔、广泛的培训、绩效管理、薪酬管理、员工参与及信息共享等管理实践对企业的人力资源进行整合、建立与再配置,使得企业具备一定的动态能力并快速适应环境变化,进而提升企业创新绩效。具体来说,当外界环境发生变化时,公司可以通过选择性招聘与选拔为新职位挑选出最合适的人选,确保新员工具有新环境所需的创新能力,通过再培训与一系列发展性活动进一步提升新老员工创新所需的知识、技能。企业较高的员工创新素养将提升企业在创新型人才储备方面的声誉[7],进而吸引更多具有高创新能力的人才,使公司形成良好的创新人才储备循环,以备未来环境再度变化时公司可以在短期内重新配置人员结构,保持公司的创新水平。

(二)高绩效工作系统与企业创新绩效的关系

高绩效工作系统被认为是战略人力资源管理的替代标签[8],其目的在于提高产量和效率,并且有助于员工认同公司的目标并为之付出努力[9]。通常,高绩效工作系统的内容包括选择性招聘与选拔、广泛的培训、绩效管理、薪酬管理、员工参与及信息共享等。

随着全球创新浪潮的推进,学者们围绕创新展开了大量的研究。近年来,学者们开始探究高绩效工作系统对创新的影响机制,并在员工层面和组织层面积累了一定的研究成果。在员工层面,Escribá-Carda等(2017)对西班牙公共部门的304名研究人员进行定量分析,研究结果表明员工感知的高绩效工作系统正向促进员工创新行为[10]。Chiang等(2015)发现感知的高绩效工作系统不仅可以通过心理授权的方式激发员工创造力,更可以直接通过感知的高绩效工作系统激发员工创造力[11]。在组织层面,Fu等(2015)针对专业服务公司进行了高绩效工作系统与创新绩效的机制探究,发现员工创新的工作行为在二者关系之间发挥中介作用[12]。Rasheed等(2017)对巴基斯坦的239家中小型企业进行调查,并证明了员工建言在高绩效工作系统与组织创新间发挥中介作用[13]。

虽然学者们在不同层面研究高绩效工作系统,但使用的理论基础大多为人力资本理论、资源基础观和社会交换理论。然而,随着企业经营环境复杂程度的加深,动态能力理论的适用性也更加深入,将动态能力理论引入高绩效工作系统与创新绩效的研究中是十分必要的。绩效管理可以根据环境变化及时修改与创新相关的评估指标,并消除企业过去流程中不利于创新的部分,提升员工实现创新绩效目标的动机。员工通过薪酬比较而形成自我创新投入产出与其他员工的匹配感知,当其感受到自我薪酬具有内外部公平时,实现企业创新目标的动机得到进一步加强。员工参与、信息共享等实践给予员工沟通交流的机会,加强员工间的交流与学习,促进员工间的合作与信任。以上高绩效工作系统的人力资源管理实践为企业在动态环境中整合员工创新能力、重建创新人员结构、重组创新人才配置提供了良好基础,企业在动态环境下具备了创新方面的竞争优势,因而企业能始终保持其创新绩效水平。基于以上分析,提出下述假设:

假设1:高绩效工作系统正向影响企业创新绩效。

(三)人力资源柔性的中介作用

人力资源柔性在早期的研究中被认为是一个理想公司的特征[14],Wright和Snell(1998)首次指出人力资源柔性由员工技能柔性,员工行为柔性与人力资源实践柔性组成。员工技能柔性是指企业员工拥有广泛、多种多样的技能且员工可以根据不同需求承担不同的任务责任。员工行为柔性是指员工能够将广泛的行为脚本应用到特定环境需求的程度。人力资源实践柔性是指企业人力资源管理实践对于公司所处的不同情境、位置或业务的适应和应用程度,以及形成这些适应和应用的速度[6]。

已有一些文献探讨人力资源柔性的前因变量,例如人力资源实践[15]、高绩效工作系统[3]、构建网络的人力资源实践[16]、关系导向型战略领导[17]均对人力资源柔性有积极的影响。许多学者也都认为高绩效工作系统是提升人力资源柔性水平的重要因素[18],因此,本研究认为高绩效工作系统正向影响人力资源柔性,具体体现为高绩效工作系统对员工技能柔性、员工行为柔性及人力资源实践柔性的促进作用。根据动态能力理论,为在动态环境中拥有一种动态能力——人力资源柔性而保持竞争优势,企业采用高绩效工作系统建立员工技能柔性、员工行为柔性及人力资源实践柔性。在变化的环境中,员工根据不同的任务或情景将其拥有的广泛知识技能进行重组与再配置,从而形成了员工技能柔性。员工在不断变化的环境中,可以应用自身广泛的知识技能娴熟地处理其所面对的新问题,并根据问题的独特性而采用与以往流程不同的行为脚本,员工行为柔性因此产生。在动态环境中,企业通过员工参与等实践增强员工参与企业管理的动机,进而有助于其为更复杂更广泛的问题负责,从而调动员工表现技能柔性与行为柔性的意愿。信息共享等实践有助于促进具有技能柔性和行为柔性的员工间的沟通与交流,使得其知识技能储备不断更新,行为模式更加多样化。绩效管理、薪酬管理等活动,激励员工的技能与行为柔性,并鼓励其在面对内外部突发事件时做出有效的自主决策给予他们施展技能柔性与行为柔性的信心与机会,进一步强化员工的技能柔性与行为柔性。企业通过高绩效工作系统不断更新、配置员工技能柔性内容与员工行为柔性脚本以形成动态能力并保持竞争优势外,还可重新定义、灵活部署高绩效工作系统中人力资源管理实践的内容,以及时适应环境需求、灵活处理动态环境产生的新问题。根据上述分析,本研究认为高绩效工作系统正向影响员工技能柔性、员工行为柔性、人力资源实践柔性。

目前虽然没有直接探究人力资源柔性作为创新绩效前因变量的研究,但是有研究探讨了动态能力对创新绩效的影响。例如,Babelytelabanauske等(2017)针对立陶宛研发公司进行数据调查,并发现动态能力对研发公司的研发与创新绩效均有正向影响[19]。Wu等(2016)通过对大量的中国制造型新型经济体进行研究,发现动态能力在国际多样化与企业创新绩效间发挥中介作用[20]。上述观点表明,具备动态能力是创新绩效实现的途径之一,而人力资源柔性作为动态能力的一种,因此,本研究认为人力资源柔性会对创新绩效产生积极影响,具体体现为员工技能柔性、员工行为柔性、人力资源实践柔性有利于实现创新绩效。例如,员工技能柔性使得员工以快速、容易的方式吸收新技能,并充分利用自身广泛的知识技能去承担其他岗位的多元任务或执行不同任务和情景下所赋予的创新性问题,进一步保证企业在动态环境下的创新绩效。员工行为柔性有助于员工即兴寻找到新的行为脚本处理新环境中产生的问题,从而减少生产和服务成本、开发新的工艺创新、消除昂贵的步骤或减少投入[21],进而提升企业创新绩效。人力资源实践柔性可以满足如跨职能团队和工作轮换等多种组织结构的形成,或根据实际情况改变人力资源实践的内容及结构以解决动态环境中的特殊问题,确保企业创新绩效的实现。因此本研究认为员工技能柔性、员工行为柔性、人力资源实践柔性正向影响企业创新绩效。根据上述论证内容,提出以下假设:

假设2:人力资源柔性(员工技能柔性、员工行为柔性、人力资源实践柔性)在高绩效工作系统与企业创新绩效关系间发挥并列中介作用。

本研究的假设概念模型如图1所示。

图1 理论模型

三、研究方法

(一)测量工具

本研究采用的量表均为国内外经典文献中的成熟量表,为保障在中国情境下量表使用的信效度,经过英语专业的两名研究生进行单独双向翻译,斟酌后形成相应中文量表。问卷采用李克特5点计分方式,其中1表示不符合,5表示非常符合,让被调查者按照符合程度从1~5分共5个等级进行判断。

1.高绩效工作系统:采用Xiao等(2006)开发的一个包含15题项的量表衡量,题项包括“通过员工建议制度,员工抱怨制度,员工士气调查等手段让员工参与决策”“员工招聘时有细致的遴选程序” 等。SPSS17.0的结果表明其内部一致性信度系数Cronbach’s α为0.847。

2.人力资源柔性:借鉴Bhattacharya等(2005)编制的量表,员工技能柔性、员工行为柔性和人力资源实践柔性分别有七题、八题和七题。员工技能柔性的题项包括“公司员工拥有多种知识和技能并能将其用于不同类型的工作中”等,员工行为柔性题项包括“公司大多数员工都用有足够的灵活性来适应动态的工作需求”等,人力资源实践柔性题项包括“公司的人力资源管理活动能够迅速适应环境变化的需要”等。SPSS17.0的结果显示员工技能柔性、员工行为柔性和人力资源实践柔性内部一致性信度系数Cronbach’s α分别为0.798、0.860、0.886。

3.企业创新绩效:使用Lovelace等(2001)的量表,共5个题项。题项包括“与竞争对手相比,公司新产品/项目的开发数量较多”“与竞争对手相比,公司新产品/项目的销售收入比重较高”等。SPSS17.0的结果表明其内部一致性信度系数Cronbach’s α为0.875。

(二)样本分析

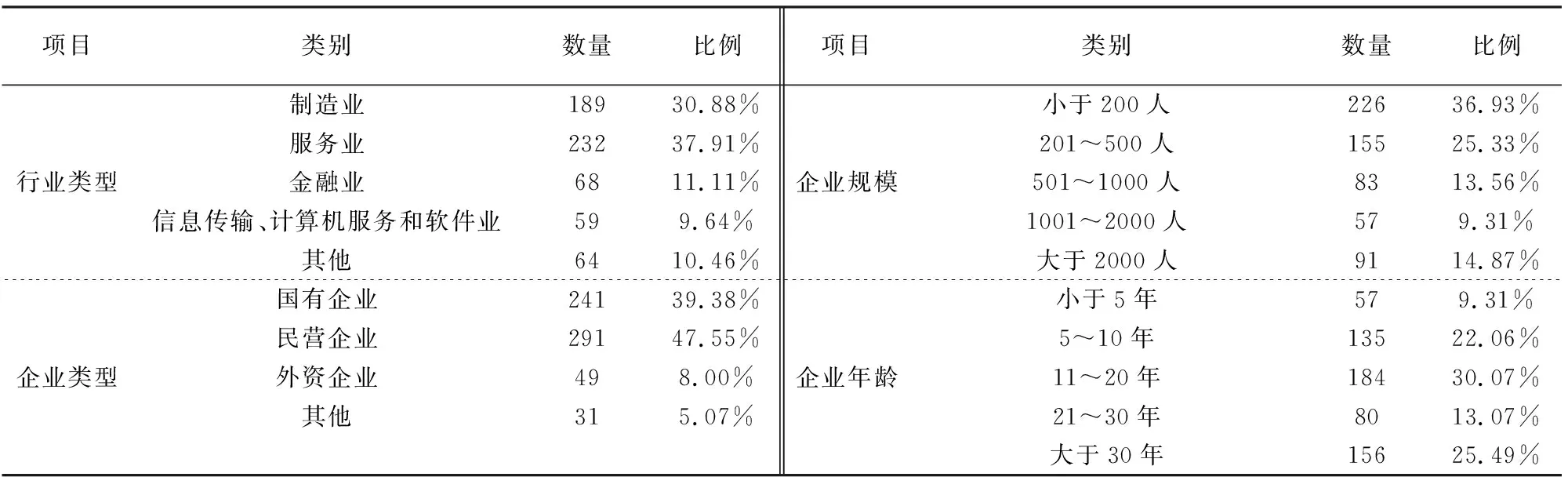

本研究针对长沙、广州、杭州、厦门、上海、石家庄、北京七个城市800家企业采用现场调查和电子问卷的方式共计发放800份问卷。剔除回收问卷中的无效问卷后最终获得612份有效问卷,有效回收率为76.50%。有效样本的结构信息如表1所示。

表1 样本结构

(三)数据分析方法

采用SPSS17.0和AMOS21.0软件对问卷数据进行进行描述性统计分析,验证性因子分析,共同方法偏差检验,采用结构方程模型对本文假设进行验证。

(四)分析和结果

1.区分效度。运用AMOS21.0对潜变量进行验证性因子分析,以检测各量表间的区分效度。通过比较单因子模型,二因子模型,三因子模型,四因子模型,五因子模型的拟合指标,结果表明模型拟合效果随着因子数增加而越来越好,即五因子模型的拟合效果最佳,因此,认定本研究的测量量表具有良好的区分效度。各因子模型拟合指标如表2所示。

表2 验证性因子分析结果

注:单因子模型:高绩效工作系统+员工技能柔性+员工行为柔性+人力资源实践柔性+企业创新绩效;二因子模型:高绩效工作系统+企业创新绩效、员工技能柔性+员工行为柔性+人力资源实践柔性;三因子模型:高绩效工作系统、员工技能柔性+员工行为柔性+人力资源实践柔性、企业创新绩效;四因子模型:高绩效工作系统、员工技能柔性、员工行为柔性+人力资源实践柔性、企业创新绩效;五因子模型:高绩效工作系统、员工技能柔性、员工行为柔性、人力资源实践柔性、企业创新绩效。

2.共同方法偏差检验。因本研究的样本数据是通过调查问卷方式获得,且所有题项均由同一人填写,因此需要进行共同方法偏差检测。通过SPSS19.0进行Harman单因子方法进行检验,结果表明有九个因子的特征根大于1,其中第一个因子的方差变异量为31.35%,小于40%的临界值,因此认定本研究中的共同方法偏差问题并不严重。

3.描述性统计及相关分析。由表3所示,高绩效工作系统与员工技能柔性(r= 0.69,p<0.01)、员工行为柔性(r=0.63,p< 0.01)、人力资源实践柔性(r= 0.64,p< 0.01)、企业创新绩效(r= 0.60,p< 0.01)呈显著正向相关关系。员工技能柔性(r= 0.58,p< 0.01)、员工行为柔性(r= 0.60,p< 0.01)、人力资源实践柔性(r= 0.63,p< 0.01)分别与企业创新绩效呈显著正向相关关系。上述结果初步支持本文假设。

4.假设检验。采用AMOS21.0软件通过构建结构方程模型的方式,考察人力资源柔性:员工技能柔性、员工行为柔性、人力资源实践柔性在高绩效工作系统与企业创新绩效间的并联中介作用,检验结果见表4。通过对各个拟合优度统计量的结果,可以看出x2/df小于5,GFI、CFI、IFI数值均大于0.8,RMR与RMSEA的值小于等于0.06,说明模型拟合数值均在可接受范围内通过检验,模型成立。

表3 描述性分析及相关分析结果

注:M表示平均数,SD表示标准差,N= 612,**表示在0.01水平(双侧)上显著相关。

表4 结构方程模型结果

进一步,通过AMOS软件的路径结构图输出各个变量之间关系的最终结果如图2所示,图中的每条路径代表了各个变量之间的影响系数估计值及置信区间水平。从图中可以看出高绩效工作系统对企业创新绩效的影响系数为0.60,系数为正且显著,表明高绩效工作系统正向影响企业创新绩效,假设1得到验证。图中对人力资源柔性的中介作用结果显示,高绩效工作系统对员工技能柔性、员工行为柔性、人力资源实践柔性的影响系数分别为1.12、1.14、0.16,系数均为正且显著,表明高绩效工作系统正向影响员工技能柔性、员工行为柔性和人力资源实践柔性,是对假设2的部分支持,在员工技能柔性、员工行为柔性、人力资源实践柔性对企业创新绩效的影响路径系数分别为0.99、0.10、0.35,系数为正且显著,表明员工技能柔性、员工行为柔性和人力资源实践柔性正向影响企业创新绩效,综上表明:人力资源柔性(员工技能柔性、员工行为柔性和人力资源实践柔性)在高绩效工作系统和企业创新绩效间发挥并列中介作用,假设2得到验证。

图2 结构方程模型结果

注:*表示在0.05水平上显著,**表示在0.01水平上显著,***表示在0.001水平上显著。

四、研究结论、启示与展望

(一)研究结论

以上研究根据动态能力理论探讨了高绩效工作系统对企业创新绩效的影响机制,并将人力资源柔性作为中介变量构建理论模型。通过收集数据进行研究,结果表明高绩效工作系统正向影响企业创新绩效且人力资源柔性(员工技能柔性、员工行为柔性和人力资源实践柔性)在高绩效工作系统与企业创新绩效间发挥并列中介作用。

(二)启示

1.企业通过高绩效工作系统保持一定的柔性。比如,企业开发合理的人力资源管理实践并将其组成企业高绩效工作系统。招聘符合本企业岗位需求的员工并定期对新老员工进行培训,扩充员工的知识技能与能力,不断进行沟通与交流进行知识的交换与学习,使员工具有广泛的知识技能基础,如此员工在面对非常规问题时不会束手无策,而是运用自身广泛的知识技能基础寻找到新的解决方法。

2.企业采用高绩效工作系统实现创新,保持一定的竞争优势。在如今全民创新,产业转型升级不断深化的环境下,企业必须保持一定的创新性,而本研究从高绩效工作系统的角度出发为企业实现创新提供了新的管理思路。例如,企业可以建立创新激励机制,增加员工创新的动机与机会,或者节约生产成本、提升工作效率等,为企业创新绩效达成而贡献出积极作用。

3.企业采用高绩效工作系统通过柔性实现创新。高绩效工作系统虽然可以直接促进创新,但其还可以通过人力资源柔性间接对创新产生影响,因此企业可以利用高绩效工作系统提升企业人力资源的柔性程度最终促进创新。例如企业在绩效考核中设置与柔性相关的指标,引导员工拥有柔性并在工作中发挥柔性的作用。

(三)研究局限性与展望

1.数据问题。虽然本研究进行了共同方法偏差检测,但是问卷仍由同一人在同一时点填写,依然可能存在一定的偏差。并且企业创新绩效实现具有一定的时滞性,即某一时点测量出的企业创新绩效有可能是由与目前内容不同的高绩效工作系统促进形成的,本研究属于横截面研究,亦可能出现一些偏差。未来研究可以通过纵向研究设计和动态研究设计来完善这一局限。

2.变量问题。本文虽然探讨了员工技能柔性、员工行为柔性、人力资源实践柔性在高绩效工作系统与企业创新绩效间的并列中介作用,但该中介作用为部分中介作用,且也没有探讨影响高绩效工作系统与企业创新绩效关系的可能存在的调节变量。因此,未来研究可以进一步发掘高绩效工作系统与企业创新绩效间可能存在的其他中介变量与调节变量。