普通高校公共体育课程发展困境及对策研究*

2018-12-05傅新宇

傅新宇

普通高校公共体育课程发展困境及对策研究*

傅新宇

(泰州学院体育系,江苏 泰州 225300 )

研究当前高校公共体育课程发展中体育运动场地设施不足、课程结构发展不平衡、课堂内容设置不合理等困境,指出其产生原因有体育教育法规执行不力、体育师资短缺、新兴体育运动教学研究滞后,建议重视公共体育课程发展,加强体育教育法规的执行力度,拓宽教育资金筹措渠道,配齐教师数量,加强师资能力培养,加快对新兴体育运动的教学研究。

高校;公共体育;困境;对策

随着素质教育的全面推进,学校体育教育的研究与改革不断深入,公共体育逐渐发展成为内容丰富、结构完整、形式多样的课程体系。继公共体育课堂教学之后,学生体质健康测评与干预、课外体育锻炼指导与心理疏导、校园体育竞赛与运动队专项训练及社会体育服务等也成为公共体育课程不可或缺的重要内容。高校公共体育课程教育是学生系统学习运动技能、培养运动习惯、完善体育理论、增进身心健康的必由之路,是高校推进素质教育,提高学生社会适应能力,实现办学目标的重要途径之一,对学生个体身心健康的发展乃至整个社会综合素质的提高有重要影响。但纵观高校课程建设的全局,公共体育课程建设仍是薄弱环节。据2017年《中国学生体质监测发展历程》显示:大学生身体素质继1985年以来,连续30年呈现下降趋势。大学生肥胖检出率提高、锻炼习惯缺失、身体素质下降等情况,反映出当前普通高校公共体育课程发展依旧存在一些问题和挑战。

1 公共体育课程发展的困境

1.1 体育运动场地设施不足

2004年教育部办公厅颁布的《普通高等学校体育场馆设施、器材配备目录》规定:普通高校室外运动场地设施面积生均应不低于4.7㎡,室内运动场地设施面积生均不低于0.3㎡。截止2013年12月31日,全国高等院校体育场地总面积为8200万㎡[1],普通高等学校在校学生数23830102人[2],生均运动场地面积(室内加室外)约为3.44㎡,远低于国家标准。2015年对全国普通高校运动场地抽样调研的结果显示,140所高校中不符合教育部规定的超过70%[3]。体育运动场地不足,是导致体育课堂教学、课外体育活动难以正常开展,学生体质状况难以扭转的重要因素之一。

1.2 课程结构发展不平衡

体育课堂教学作为公共体育课程实施的主要形式、实现课程目标的主要途径,在公共体育课程结构体系中一直处于核心地位,有较为完善的管理、评价机制,人力、物力的配给保障优先级较高,发展较为成熟。但公共体育课程的其他内容,如:学生体质健康测评与干预、课外体育锻炼指导与心理疏导、校园体育竞赛与运动队训练以及社会体育服务等,则不同程度的面临边缘化困境。主要表现为:学生体质健康工作仅完成测试任务,对测试结果的分析、应用以及测试后的干预做得不够;学生课外体育锻炼缺少统一管理和科学指导,没有长效机制,学生锻炼成效较低;校园体育竞赛浮于应付,规模小、内容少,学生参与度远低于50%;学校体育设施、体育教师、学生中的体育爱好者等高校体育资源对外交流少,与社会融合不够,高校体育的社会效益没有得到有效发挥。不平衡的课程结构,与面向全体学生多渠道、多形式、多手段的课程设计思路不相匹配,课程各组成部分未形成有效互补,教学效果寥寥。

1.3 课堂内容设置不合理

随着国民经济的整体提升,素质教育的思想得到普遍认可,社会体育得到迅猛发展,一批新兴体育运动迅速融入群众生活,不少传统体育运动也掀起新一轮运动热潮。为推动学校公共体育课程发展的与时俱进,教育部要求普通高校公共体育课“开设不少于15门体育项目”。经过不断的探索和实践,攀岩、轮滑、瑜伽、跆拳道等新兴体育运动逐渐成为高校公共体育课常设项目,丰富校园体育文化,给学校体育注入新的活力。但是课堂内容的快速扩充,给课堂内容设置带来了挑战。主要表现在课堂内容与教学方法照搬社会培训模式,课堂内容设置缺乏科学性、系统性,休闲有余、健体不足,偏离了公共体育课程目标,降低了学生的接受性和体育课堂的实效性。

2 困境问题的分析

2.1 体育法规执行不力

《中华人民共和国教育法》第三十条第二项规定:学校有贯彻国家的教育方针,执行国家教育教学标准,保证教育教学质量的义务。《学校体育工作条例》第二十条规定:学校的上级主管部门和学校应当按照国家或者地方制定的各类学校体育场地、器材、设备标准,有计划地逐步配齐。基础建设保障不足的背后是对相关教育法规的执行不力,主要有两方面原因,一是对学校公共体育的认识不足,社会和学校依旧存在“重专业、轻公共,重智育、轻体育”的片面认识,忽视了公共体育课程对塑造正确三观、培养优秀品质、拓展岗位能力的重要作用。二是地方政府和学校本身资源有限。地区经济水平较高、人才资源丰富,学校教育资金来源多元化、社会影响大,体育经费相对充足,法规执行力度较大,反之则执行力度较低。

2.2 体育师资短缺

体育师资配备不足是掣肘公共体育课程平衡发展的一大障碍。师资配备充足与否的重要参考标准是师生比(或生师比)。师生比是指某教育层次在指定年份工作的折合教师数,与同年同一教育层次的折合在校学生数的比值。公共体育师生比作为教学评估的重要指标,一定程度上能反映高校公共体育课程的发展水平、教育质量,国家对此有明确要求。2011年教育部颁布的《关于进一步加强高等学校体育工作切实增强大学生体质的意见(初稿)》要求:高校要根据公共课体育教学、开展课外体育活动、组织学生体育竞赛、实施《国家学生体质健康标准》等工作需要配齐体育教师,总体上师生比不得低于1:300,本科院校的师生比应不低于1:280。由于高校公共体育课堂教学只在一、二年级开设必修课,三、四年级及研究生开设少量选修课,因此不少高校将师生比中的学生人数理解为“参与公共体育课堂学习学生数”,学生人数的统计只涉及一、二年级全体学生,以及参加体育选修的少部分三、四年级学生(见表1[4]),以此统计公共体育师生比,划拨体育教师招录、配备指标,导致体育师资配备仅够完成课堂教学任务,而要推进课外体育锻炼指导、运动竞赛组织与训练、学生体质健康测试等相关工作时就显得捉襟见肘,造成公共体育课程发展不平衡。

表1 68所普通高校公共体育教育“上课学生/教师”情况(X±S)

北京福建湖南 211高校196±63256±18209±0 普通高校240±129262±64279±39

2.3 新兴体育运动课程研究滞后

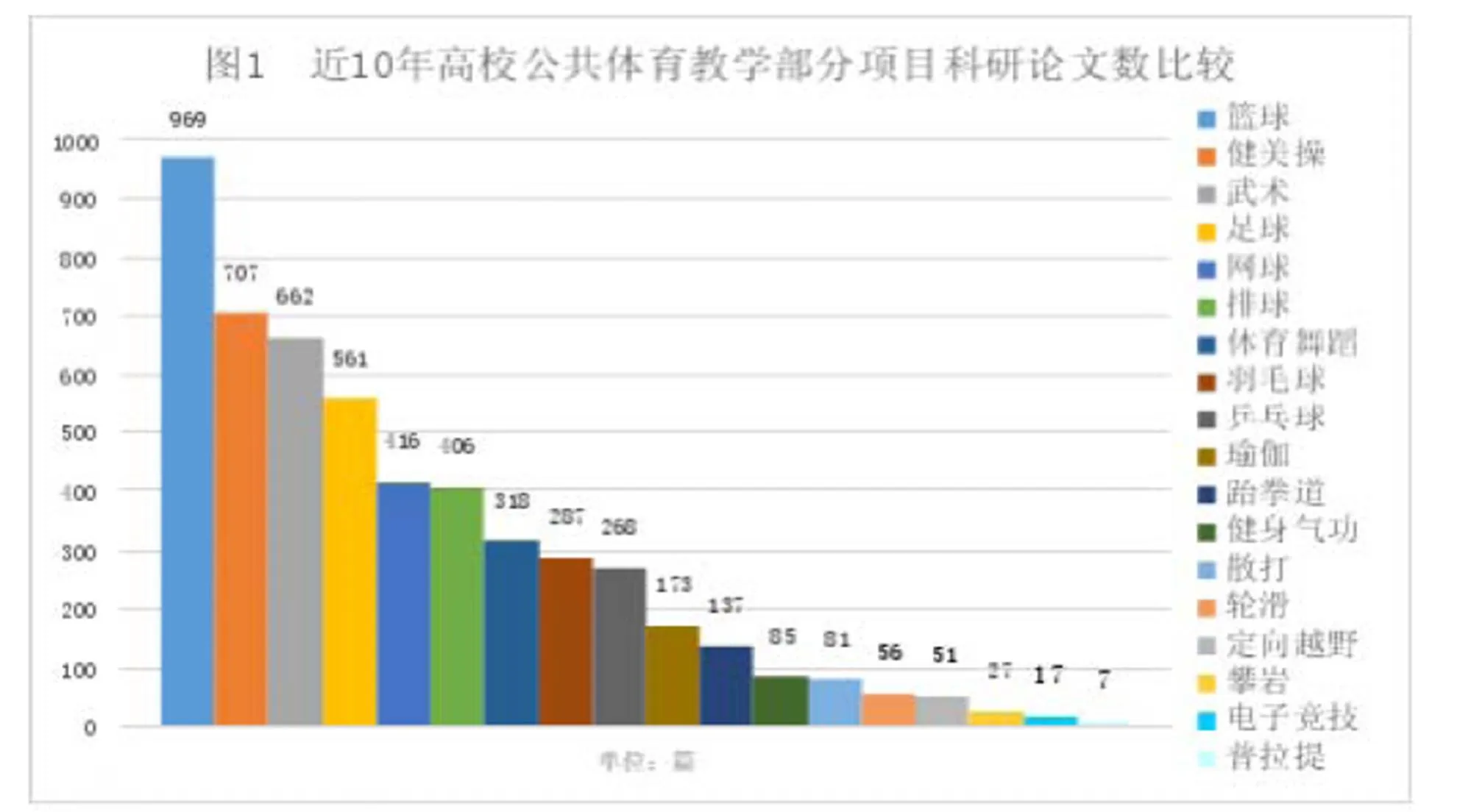

新兴体育运动具有商业性、趣味性、休闲性、艺术性、健身性和竞技性等特点,使其在社会体育中得以快速发展,尤其受年轻人的青睐。学校体育正是看到了这些新兴运动对于大学生的吸引力,而决定引入体育课堂。但体育教师专项能力过于集中在篮球、健美操、武术、足球等项目上,一定程度的限制了教学研究的宽度和深度。以项目名称为主题、高校为关键词,统计近10年相关研究文献资料显示,高校体育教学背景下新兴体育运动的研究较少(见图1)。很多新兴体育运动在体育功能上或偏重休闲娱乐,或偏重艺术审美,或在健身功能上有所偏废,教材化研究的不充分,导致课程内容、课程目标、教学方法、评价标准等方面尚未形成相互联系的符合高校公共体育课程标准的课程体系。

3 公共体育课程发展的对策

3.1 加大教育法规执行力度,保障公共体育课程教育质量

3.1.1 提高认识,树立健康第一的教育思想

高校公共体育课程以身体练习为主要形式,通过课堂教学、课外锻炼、体育竞赛等多种组织方法,促进学生身心健康发展,提高学生综合素养,是实施素质教育,提高高等教育质量,促进学生全面发展的重要途径。学生的身心健康不仅关系到个人的生活,更关系到整个民族的前途命运。《中共中央国务院关于深化教育改革,全面推进素质教育的决定》指出:“健康体魄是青少年为祖国和人民服务的基本前提,是中华民族旺盛生命力的体现。学校教育要树立“健康第一”的指导思想,切实加强体育工作。”这就要求学校要牢固树立全面发展的正确教育观,统筹兼顾,既要立足当前,培养学生的职业技能,也要面向未来,提升学生的健康水平;社会要坚持把握德才兼备的正确人才观,综合评价,既要着眼事业,考察人才的专业素质,也要聚焦生活,测评人才的社会适应。只有充分认识公共体育课程的重要意义,真正树立健康第一的教育思想,才能从根本上提高学校与社会对公共体育相关法规的执行力。

3.1.2 解放思想,促进教育经费筹措多元化

办学规模的扩大、要求的提高,使高校财政压力不断增大,面对政府有限的公共财政能力,高校教育经费筹措的多元化发展势在必行。近年来,国家不断强调要“健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制”,并发布相关文件鼓励高校拓展经费筹措途径。2012年财政部、教育部颁布了《高等学校财务制度》,规定高校资金来源包括:(1)财政补助收入,主要指教育、科研及其他财政拨款;(2)事业收入,包括教育事业收入和科研事业收入,主要指高校开展教育、科研及其辅助活动的收入;(3)上级补助收入,即从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入;(4)附属单位上缴收入;(5)经营收入;(6)其他收入。2013年公布的财务决算数据显示,教育部直属高校资金收入渠道已趋向多元化(见表2[5])。政策引导与直属高校示范为学校解决资金困境提供了思路。在全面深化改革开放新时代背景下,高校要进一步解放思想,培养企业化资金管理新思维,依据国家政策法规,合理配置学校内外资源,充分挖掘资金筹措潜力,拓宽资金筹措渠道,为学校公共体育课程发展提供物质保障。

表2 2013年教育部直属高校收入情况(%)

财政拨款收入事业附属单位上缴经营收入其他收入 教育科研 44.4616.2025.380.350.2713.34

3.2 加快体育师资队伍补充,推进公共体育课程全面发展

公共体育课程不仅限于课堂教学,不只是面向部分学生。要实现公共体育课程目标,就要使课堂教学与课外、校外的体育活动有机结合,学校与社会紧密联系,积极、全面地开展面向全体学生的公共体育课程教育活动。充分发挥学生体质健康测试中心的职能,严格按照《国家学生体质健康标准》,保质保量地完成测试工作,对测试结果做好分析、公示,形成健康报告,并对学生提出后续锻炼的建议。学生课外体育活动要避免“打游击、走形式”,规范学生体育社团、俱乐部,学校各有关职能部门要凝心聚力、通力协作,组织多种有计划、有制度、有成效的课外体育活动。学校运动会要和课堂教学相结合,积极创新内容、拓宽形式,以适应不同层次、不同要求、不同个性的学生,增加学生的参与度,让学生学有所长、学有所用、学有所得。要充分挖掘学校的体育资源,鼓励体育骨干走出校门,服务地方体育发展,打造学校体育品牌。为此学校要根据全校学生数,重新核算师生比,加快体育师资队伍补充,构建完善的公共体育课程管理、评价体系,配备数量足、业务精、作风硬的公共体育师资,推进学校公共体育课程全面发展,提升全体学生的身心健康水平。

3.3 加强体育师资能力培养,深化公共体育课程内容改革

要充分发挥新兴体育运动的优势,提升高校公共体育课程内容设置的科学性、系统性、实效性、接受性,首先要丰富人才资源储备。体育教师是体育教学实践的参与者,在体育教学实践中居主导地位,对体育课程内容研究有得天独厚的优势和不可推卸的责任,同时也是贯彻体育课程内容改革的排头兵。加强体育师资能力培养对丰富体育课程研究成果有直接帮助。针对高校公共体育的快速发展,体育师资能力培养应保持一定前瞻性,关注高校体育发展前沿的研究成果,结合体育多学科交叉的特点,进一步提高体育师资的综合素养,培养一专多能的学习型体育师资。其次要以问题为导向,对新兴体育运动展开研究。《2014年全国学生体质与健康调研结果》显示大学生身体素质持续下降,在力量、耐力、爆发力方面的表现甚至不如中学生。提高大学生体质成为全社会在人才培养方面亟待解决的问题。新兴体育运动在培养运动兴趣、提高运动参与方面的确具有优势,这也是其在社会体育中得以快速发展的原因之一。运动兴趣是“终身体育”的前提,但不是全部。一定的运动技巧、丰富的健身知识和良好的身心条件等都是“终身体育”的重要保障。学校体育课堂教学不同于社会体育培训,没有功利性,新兴体育运动要适应高校体育教育这片土壤,一方面要做好运动项目本身的研究,如运动特点、方法、规律等;一方面要做好针对大学生生理、心理特点的运动负荷、功能及影响的研究。围绕培养兴趣、获取技能、强身健体的公共体育课程基本目标,科学设置课堂内容,提高体育课堂教学的科学性、实效性。

4 结论

社会与学校要充分认识公共体育课程对人才全面发展的重要影响,加强体育教育法规的执行力度,积极挖掘自身潜力,拓宽教育资金筹措渠道,保障公共体育教育的资金投入和设施建设。高校要根据公共体育课程的各项工作需要核算师生比,配齐教师数量,确保公共体育课程全面、平衡的发展。还要加强师资能力培养,加快对新兴体育运动的研究,围绕公共体育课程目标,科学设置体育课堂内容,提高公共体育课程教育质量。

[1]国家体育总局.第六次全国体育场地普查数据公报[N].中国体育报,2014-12-26(3).

[2]国家统计局.中国统计年鉴2014[R].中国统计出版社,2014-9.

[3]彭仁兰,杨楠.高校公共体育教学质量下降成因及对策[J].西南师范大学学报(自然科学版),2016,(8);188-192.

[4]彭庆文,彭雪涵,陈希.普通高校体育师资队伍结构现状探析——基于京、闽、湘三省市68所普通本科院校的调查[J].中国体育科技,2008(6);26-30.

[5]朱臻,张琳,孙颖颖.我国教育部直属高校资金来源分析[J].教育财会研究,2015,26(1);9-13.

On the Dilemma and Countermeasures of Public PE Curriculum Development in Colleges and Universities

FU Xinyu

(Taizhou College Taizhou 225300, Jiangsu, China)

泰州学院教育教学改革研究课题(编号:2016JGB25)。

傅新宇(1982—),本科,讲师,研究方向:体育教学与训练。