重庆市大学生课堂消极行为分析及对策研究

2018-12-05薛雅倩邹月成西南大学商贸学院

■周 晨 薛雅倩 邹月成/西南大学商贸学院

一、前言

一直以来,党中央高度重视高等教育的发展,今天的中国比以往任何时候都需要优秀人才的支撑。然而,大学生课堂消极行为不仅影响教学目标的实现,而且对师生的身心健康也产生极大的负面影响。对此,提出一些应对方法非常有必要。本次研究有利于改善重庆市大学生的学习环境,促进课堂学习行为,提高课堂教学质量,推动师生间友好关系的形成。

二、文献回顾

课堂消极行为通常指大学生在课堂教学过程中做出的不符合大学生课堂行为规范、干扰课堂教学活动正常进行,影响自身或他人学习效率的行为。很多学者对大学生课堂消极行为问题进行了大量研究,对于课堂消极行为界定也不尽相同。吕静(1992)将课堂消极行为分为行为不足、行为过度和行为不适。柳夕浪(1998)将课堂问题行为分为外向型的攻击性行为和内向型的退缩性行为。杜萍(2005)将课堂消极行为分为:个别学生的课堂行为、群体学生的课堂行为以及全班学生的课堂行为。

上述界定揭示了大学生课堂消极行为的本质,但对课堂消极行为的表现及表述不足,即不够显性化。本文根据研究的需要,将课堂消极行为分为旷课(包括迟到早退)、吃东西、睡觉、玩手机、聊天、看其他教材这六种在课堂上经常出现的显性行为。

三、理论依据与研究假说

理论依据。

1、课堂消极行为与学习兴趣关系

陈荣元(2013)等认为,部分大学生在填报志愿时盲目选择专业、自身缺乏规划、不适应新的学习方式等因素都会导致他们学习兴趣的缺失,从而导致诸多课堂消极行为。因此,本文提出以下假说:

H1:学习兴趣对课堂消极行为有显著的影响。

2、课堂消极行为与学习目标关系

高金超(2017)等指出,大学阶段的学习更加强调自主性和开放性,很多课程以自学为主。学习目标不明确导致很多大学生学习动力缺乏,学习行为不端正。因此,本文提出以下假说:

H2:学习目标对课堂消极行为有显著的影响。

3、课堂消极行为与教学水平关系

杜萍(2005)等提出,教师在课堂教学中表现出来的安排教学内容、确定教学方法和设计教学进程等方面的能力影响着学生的课堂行为。教师的教学水平不足易造成学生失去信心和学习兴趣。因此,本文提出以下假说:

H3:教学水平对课堂消极行为有显著的影响。

4、课堂消极行为与课堂管理关系

姜楠(2016)等认为,部分教师对课堂管理不严格,对于课堂上的消极行为采取放任和漠视的态度,在一定程度上纵容了的课堂消极行为的发生。因此,本文提出以下假说:

H4:课堂管理对课堂消极行为有显著的影响。

5、课堂消极行为与课程设置关系

王向宇等(2016)认为,大学课堂规模不适宜,课程难度过高或过低、内容乏味、考核方式不够合理等情况也会影响学生的课堂行为。因此,本文提出以下假说:

H5:课程设置对课堂消极行为有显著的影响。

6、课堂消极行为与学习氛围关系

程辰(2013)等认为,很多大学生具有从众心理,容易受到其他同学影响。学习氛围较差的环境会使大学生课堂消极行为增多。因此,本文提出以下假说:

H6:学习氛围对课堂消极行为有显著的影响。

四、计量经济模型与实证结果

(一)多元logit模型建构

多元Logit模型来源于随机效用的概念,以效用函数为出发点,认为大学生(i)在理性的选择行为下,会选择能使其效用最大化的影响因素(j)。因此,大学生的效用函数可表示如下:

其中U为大学生i选择影响因素j的总效用,此效用可以分为V和ε两部分。其中V为大学生i选择影响因素j的可衡量效用,而ε被称为不可衡量的误差项。

通常,可衡量效用Vij一般假定为线性函数:

其中Xij为大学生选择因素的解释变量向量,而βi为待估计解释变量的系数向量。第i为大学生选择影响因素j的概率Pij可表示为:

(二)数据与变量

本文数据来自“重庆市大学生课堂消极行为情况”问卷调查,该调查随机抽取了重庆西南大学、重庆大学、西南政法大学、四川美术学院、重庆师范大学、重庆医药高等专科学校这6所高校的600名大学生,最终有效样本为526个,有效率为87.7%。其中,男生有195人,占37%,女生331人,占63%。

调查对象中,90.9%会在课堂睡觉,89%会在课堂玩手机、85.9%会在课堂聊天、74.3%会在课堂看其他教材、53.8%会旷课(包含迟到早退)、51.1%会在课堂吃东西。

(1)因变量。本文以是否在课堂睡觉、是否在课堂玩手机、是否在课堂聊天为因变量。

(2)自变量。本文以是否缺乏学习兴趣、是否缺乏学习目标、教师是否有较高教学水平、教师是否进行课堂管理、学校课程设置是否合理、学校学习氛围是否浓厚为自变量。消极行为更加普遍。

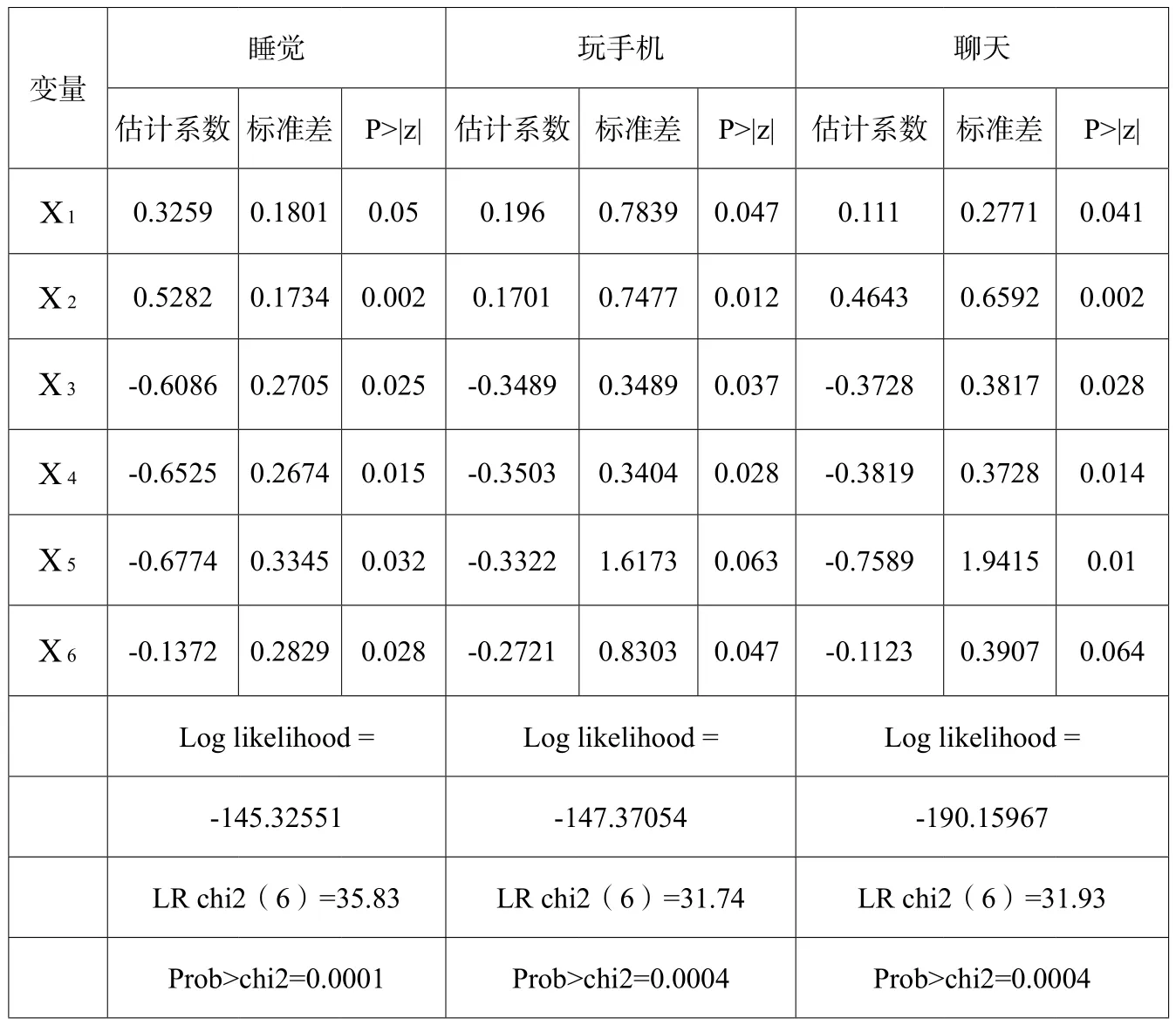

表1 模型参数估计及检验结果

(5)课程设置越合理,出现的课堂消极行为越少。调查发现,67.1%的大学生在非专业课消极行为更多,77%的大学生在超过50人的课堂消极行为

(三)实证结果

本文应用stata11.0软件对调查数据进行回归,得到的结果见表1。

由统计结果可以看出,六个变量系数在5%水平上显著,即这六个因素对课堂消极行为均有显著的影响,因此假设全部得以证实。

(1)大学生越缺乏学习兴趣,出现的课堂消极行为越多。在调查中,72.6%的学生表示“对本专业或课程缺乏兴趣”是自身造成课堂课堂消极行为的重要原因。

(2)大学生缺乏学习目标,出现的课堂消极行为越多。调查发现44.3%的学生没有明确的学习目标,认为课堂是否认真听讲与考试结果没有直接联系。

(3)教学水平越低,出现的课堂消极行为越多。在调查中,很多大学生表示教师教学准备不充分、与学生没有互动等因素都会使自身消极行为增多。

(4)教师课堂管理越少,出现的课堂消极行为越多。在调查中,83.6%的学生表示只有少数教师会管理课堂消极行为,老师的纵容一定程度上使课堂更多。

(6)课程设置越合理,出现的课堂消极行为越少。在调查中,67.5%的大学生表示学习氛围会影响自身,当其他同学出现消极行为时,自身也会受到传染。

五、对策

(一)大学生自身层面

1、培养学习兴趣

大学生应改善自己的心理状态,把学习看成是一件快乐的事情,找到原有兴趣与所学专业之间的联系,将原有兴趣转移到专业学习上去。经常对专业知识提问,带着问题学习。在学习获得进步时,进行自我的认可与奖赏,有利于产生自我成就感,激发学习兴趣。

2、树立明确目标

学习目标如同指路明灯,只有明确自己要从这些课程学习中得到什么、达到什么样的目标,才会形成巨大的学习动力。大学生应积极请教老师、查阅书籍,对所学专业进行全面深入的了解,看到本专业的价值,树立明确的发展目标。

(二)教师层面

1、提高教学水平

教师要虚心学习其他教师优秀的教学方法。注重因材施教,根据学生的反应及时调整授课内容与计划。让学生参与到课堂中来,调动学生的主观能动性,激发学生学习兴趣。增加适当的随堂考试和阶段性测试,给学生增加适当的压力与学习动力。

2、加强课堂管理

好的开始是成功的一半,教师要在第一堂课树立良好的形象,制定课堂纪律并严格实施,加强管理,对于出现消极行为的同学进行相应的批评与处罚,让消极行为消失在萌芽阶段。

(三)学校层面

1、优化课程设置

学校应该开设一些紧跟时代步伐、能满足大学生不同需求、实用性强的课程。根据学生人数确定科学、合理的课程规模,尽量将课堂学生人数控制在50人以下。

2、创造良好学习氛围

学校要抓准时机,促使同学们在班集体刚形成时便接受良好学习氛围的影响,提高他们对专业的兴趣,激发学习热情。举办一些与学习有关的比赛,营造良性竞争氛围。充分发挥大学生优秀分子的标杆作用。