张裂缝和剪裂缝应力敏感差异对致密砂岩储层产能影响

2018-12-04陈文滨姜汉桥李俊键何应付黄睿杰

陈文滨,姜汉桥,李俊键,何应付,黄睿杰

(1.中国石油大学(北京),北京 102249;2.油气资源与工程国家重点实验室,北京 102249;3.中国石化石油勘探开发研究院,北京 100083)

0 引 言

致密油在美国Bakken、Barnett和Eagle Ford地区的成功开发,使其成为石油勘探与开发的研究热点[1-3]。致密砂岩储层基质的渗透性较差,是主要的储油空间,同时由于致密砂岩储层脆性强[4],天然裂缝往往比较发育,成为油气的主要渗流通道,自然产能条件下,裂缝是致密油实现高产的必要条件[5]。针对中国裂缝性致密砂岩储层的应力敏感性,国内学者进行了大量研究,肖文联[6]基于鄂北低渗砂岩的应力敏感实验提出了裂缝与岩石骨架的3种变形机制,并对其有效应力方程进行了研究;刘之的等[7]通过对岩心裂缝进行可视化描述,在弄清裂缝发育特征和产状的基础上,研究了裂缝的产状、应力敏感性与物性之间的内在联系;张海勇等[8]采用巴西实验制备的拉张应力微裂缝岩心开展了应力敏感性实验,同时从裂缝介质变形的机制上定量分析了裂缝性低渗透储层的应力敏感特征;徐新丽[9]研究了含微裂缝低渗储层应力敏感性对产能的影响;此后,房平亮[10]、魏漪[5]等使用数值模拟研究了裂缝和基质耦合的应力敏感特性对致密油生产的影响。

目前针对裂缝应力敏感性,只将其作为整体进行研究,而没有在地质成因上对其进一步分类,但在油田生产过程中发现,位于不同构造部位的同一地层,应力敏感性也存在较大差异,对油井的生产规律具有重要影响,这与不同应力背景下所形成裂缝的应力敏感差异存在密切关联。因此,研究致密砂岩储层中不同性质的裂缝对其应力敏感性造成的影响差异,对于进一步认识和描述致密砂岩储层的应力敏感特征,分析油井的生产规律差异具有重要意义。以鄂尔多斯盆地红河油田长8段致密砂岩储层为例,通过实验研究了储层中裂缝为张裂缝和剪裂缝时的应力敏感性差异,并进一步通过数值模拟对比研究了2种裂缝对油井产能的影响。

1 实验方法

1.1 实验岩心

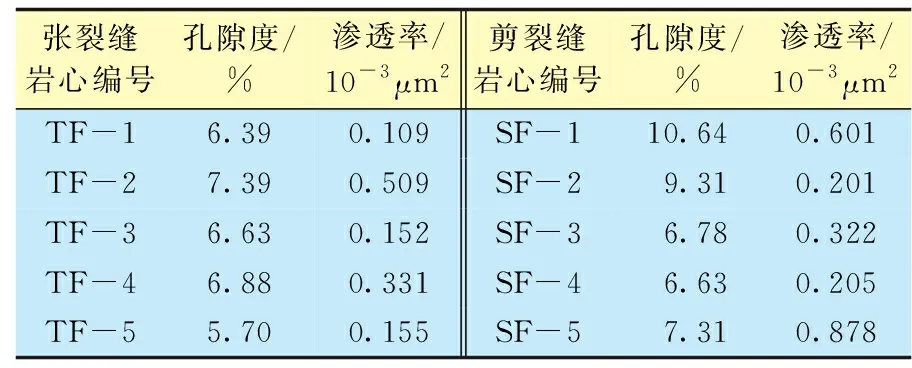

实验岩心取自红河油田长8段致密砂岩储层,实验室条件下测得岩心相关参数见表1。

表1 实验岩心基础参数

1.2 实验方法及步骤

致密岩心渗透率测试使用气体作为测试流体,为避免气体窜流对结果的影响,基于定内压变围压的实验方法,使用脉冲衰减法测试不同有效应力下的裂缝岩心渗透率。

实验步骤:①模拟不同地应力条件,制作张裂缝岩心和剪裂缝岩心;②三维激光扫描各裂缝面;③设置围压分别为2.5、5.0、10.0、15.0、20.0、25.0、30.0、25.0、20.0、15.0、10.0、5.0、2.5 MPa进行人工裂缝岩心变围压应力敏感测试实验,单点持续时间为50 min;④反算渗透率,绘制应力敏感曲线。

2 实验结果与讨论

2.1 裂缝面粗糙度分析

张裂缝在压应力作用下产生法向拉应力,受岩石属性不均质的影响[11],应力易于集中在薄弱区域产生更明显的作用,由于拉应力垂直缝面,此时缝面的原始结构反而不易破坏;而剪裂缝在剪应力作用下,两裂缝面受到相对摩擦,裂缝面的原始结构被复杂的平行剪切力破坏而变得更加复杂。使用构造线的二阶导数可表示裂缝面的粗糙程度[12],此时正值表示裂缝面凹陷(波谷),负值表示裂缝面凸起(波峰),针对2种裂缝10个裂缝面40 000多个数据点统计,发现两者基本符合高斯分布(图1),结合重构三维图证实,张裂缝面最大几何落差较大,但凹凸点比较稀疏,平整区分布较广泛,反映在统计图中即数值集中分布在0附近(图1a),其(-1,1)区间内数据点占71.22%,平均粗糙度指数为0.795 6;而剪裂缝缝面经过垂直构造线剪切力的二次摩擦作用,增加了凹凸起伏的密度,使裂缝面整体粗糙度增加(图1b),其(-1,1)区间内数据点仅占57.73%,平均粗糙度为1.097 3,为张裂缝的1.38倍。

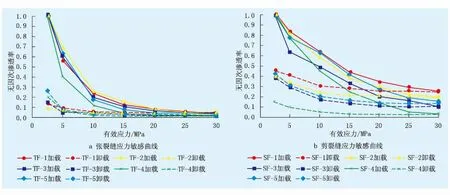

2.2 应力敏感性对比

根据不同有效应力下的渗透率数据,得到张裂缝和剪裂缝岩心的应力敏感曲线(图2),其中,纵坐标使用各曲线最大渗透率作无因次处理。由图2可知,含有张裂缝和剪裂缝岩心的应力敏感曲线有明显差异,主要表现在2个方面。

(1)加压阶段张裂缝岩心前期曲线陡峭,随有效应力增加渗透率快速下降,而剪裂缝岩心曲线整体均匀,渗透率变化相对平缓,说明张裂缝对致密储层应力敏感性造成的影响更强,且该差异在有效应力较小时更加明显。

(2)对比加压阶段和卸压阶段的最终状态,张裂缝岩心的渗透率损害程度明显大于剪裂缝,而恢复程度又明显小于剪裂缝,即张裂缝岩心的应力敏感性更强。

图2 张裂缝和剪裂缝应力敏感曲线

在有效应力增加过程中,张裂缝和剪裂缝岩心的渗透率下降曲线具有不同特征,使用指数式应力敏感模型[13-14],可对两者的应力敏感曲线进行定量对比,此时两者的渗透率曲线递减规律差异在敏感系数上得到明显的体现[15-16]。通过拟合得到其敏感系数(表2)。由表2可知,剪裂缝的应力敏感系数平均为0.080,而张裂缝的应力敏感系数平均为0.157,为剪裂缝的1.96倍,即张裂缝造成的应力敏感性更强。

表2 裂缝岩心应力敏感系数及指数拟合程度

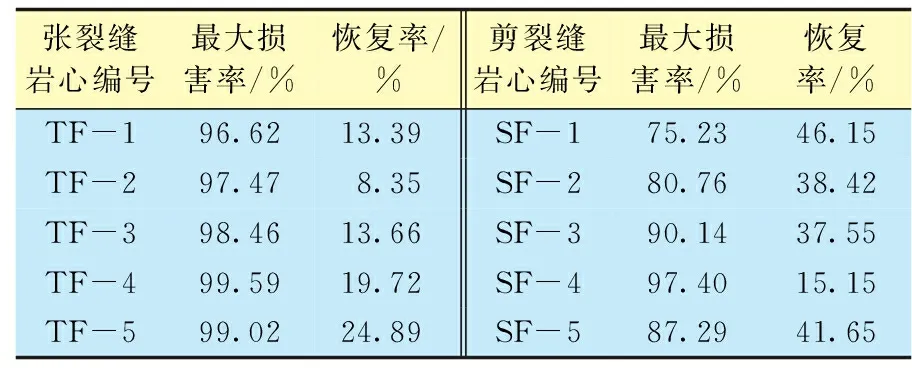

基于行业标准,可使用最大损害率和恢复率对应力敏感实验的2个关键状态进行定量评价(表3)。由表3可知:含剪裂缝岩心的平均最大损害率为86.16%,而张裂缝岩心的平均损害率为98.23%,为剪裂缝的1.14倍;张裂缝岩心的平均恢复率为16.00%,剪裂缝的平均恢复率为35.78%,为张裂缝的44.72%。含有2种裂缝的致密岩心的渗透率恢复程度极低,说明高压下裂缝闭合,卸压后裂缝不易张开,这是致密储层出现应力敏感伤害后,渗透率难以恢复的重要原因。

表3 裂缝岩心应力敏感性定量评价

2种裂缝岩心的应力敏感差异与2种裂缝的表面特征有密切的关系:张裂缝在拉应力下形成,两裂缝面基本保持了原始的形态,共轭程度较好,在升压的过程中两裂缝面吻合程度较高,导致渗透率迅速下降,后期渗透率极低,且恢复性较差;而剪裂缝在剪应力下形成,缝面经过摩擦力作用,破坏裂缝面的原始构造,缝面间形成更多的间隙,降低了两裂缝面的吻合程度,故而在升压过程中渗透率变化相对平缓。

2.3 应力敏感性差异对研究区产能的影响

2.3.1 研究区地质概况

鄂尔多斯盆地致密油资源量占全国致密油预测总量的20%以上,盆地经历了印支、燕山和喜山3期大的构造运动[17],期间受到水平挤压和隆起等造成的多期应力作用,盆地内广泛发育张裂缝和剪裂缝,对盆内油气的运移和聚集起控制作用[18]。红河油田的构造位置位于鄂尔多斯盆地西缘天环向斜南段,其延长组长8段储层是鄂尔多斯盆地东南部延长组致密油主力勘探层系之一,层内裂缝发育且复杂,根据钻井取心及测井解释资料,长8段裂缝长度集中分布在10~30 cm,裂缝宽度基本在1 mm以下,裂缝线密度平均为0.38条/m。

2.3.2 应力敏感性差异对产能的影响

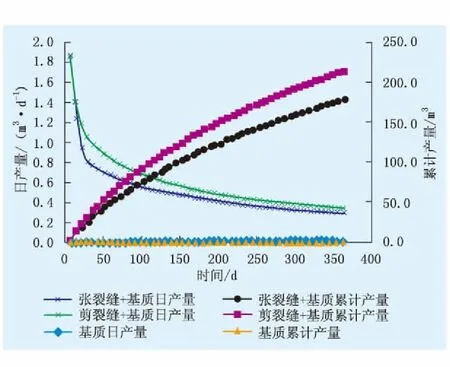

张裂缝和剪裂缝的应力敏感性存在较大差异,该差异对致密砂岩储层的生产将产生较大影响。为对比两者的影响差异,根据红河油田长8段致密砂岩储层的实际情况设置模型定流压生产,模型中基质渗透率为0.1×10-3μm2,裂缝渗透率为50.0 μm2,初始地层压力为20.0 MPa,将实验数据拟合得到的两裂缝应力敏感指数,在数值模拟中耦合基质,对比研究致密砂岩储层中裂缝为剪裂缝或张裂缝时油井的生产情况(图3)。

图3 油井生产数据对比

由图3可知:纯基质情况下基本无产能,裂缝是致密储层实现产能的重要条件;当裂缝是张裂缝时,储层的应力敏感性较强,随着开发的进行地层压力下降,岩层的有效应力增加,渗透率下降较剪裂缝时更快,导致油井的日产量下降较快;生产1 a后,当致密储层中裂缝为张裂缝时,累计产量达178.58 m3,当裂缝为剪裂缝时累计产量为214.62 m3,产量增加20.2%。可见,张裂缝和剪裂缝的应力敏感性差异对致密储层油井产能具有重要的影响。

4 结 论

(1) 不同地应力背景下形成的张裂缝和剪裂缝的表面粗糙度不同,是导致致密砂岩储层存在应力敏感性差异的重要原因。拉力为主应力下形成的张裂缝面原始的构造形态受破坏较小,因此,两裂缝面吻合度高;剪切力为主应力下形成的剪裂缝由于受剪切力的摩擦破坏作用,增加了裂缝面的粗糙程度,导致两裂缝面吻合度变差,这是造成两者应力敏感差异的重要原因。

(2) 不同地应力背景下形成的张裂缝和剪裂缝具有不同的应力敏感特征。随着开发进行,岩层有效应力增加的过程中,含有张裂缝的致密砂岩储层渗透率下降较快,而含有剪裂缝的致密砂岩储层渗透率下降相对平缓,该差异在有效应力较小时更加明显;同时,张裂缝的存在使致密砂岩储层渗透率应力损害程度更大,恢复性更差。因此,在易形成张裂缝构造部位的生产井应更重视储层的应力敏感性问题。

(3) 裂缝是致密砂岩储层实现产能的重要基础,不同裂缝的应力敏感性差异对致密储层油井产能具有重要的影响。剪裂缝的应力敏感性比张裂缝弱,在其他条件相同的情况下,在剪切地应力成缝区域的油井一般会获得较高的产能。