层内夹层对海上聚合物驱油田剩余油分布影响

2018-12-04李红英王欣然陈善斌刘喜林张倩萍

李红英,王欣然,陈善斌,刘喜林,张倩萍

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300459)

0 引 言

聚合物驱作为一项提高采收率技术,因其能控制水油流度比,并有效改善储层纵向波及效果[1-3],已成为海上油田提高采收率的重要方法,但油藏经过聚合物驱替后,剩余油分布变得更加复杂[4-6],因此,掌握不同影响因素下的聚合物驱剩余油分布规律,对聚合物驱油田开发后期挖潜调整至关重要。渤海Y油田由于其主力开发层系层内夹层较发育,夹层分布模式对油田开发效果以及剩余油分布起到主要作用。现有研究对夹层的成因、特征、分布以及对开发层系划分影响方面研究较多[7-10],且研究夹层对剩余油分布的影响的方法以数值模拟手段为主[11-13],对于三维可视化条件下,物理模拟层内夹层对聚合物驱剩余油分布方面研究较少。因此,选取渤海Y油田夹层发育的典型聚合物驱井组,依据相似原则开展室内实验,研究不同夹层分布模式下聚合物驱剩余油分布规律,从而为油田开发后期剩余油挖潜工作提供方向。

1 实验材料及条件

实验材料主要包括:①人造岩心驱替模型,规格为40.0 cm×0.50 cm×10.0 cm,参考渤海Y油田储层物性,平均渗透率为1 600×10-3μm2;②实验用水根据渤海Y油田实际注入水离子成分复配,总矿化度为5 260 mg/L,50 ℃下黏度为0.88 mPa·s;③采用渤海Y油田现场注入聚合物,聚合物溶液浓度为1 500 mg/L,有效黏度为8.20 mPa·s;④实验用油是真空泵油与煤油按体积比2∶1配制,50 ℃下模拟油黏度为18.2 mPa·s,与渤海Y油田地下原油黏度接近;⑤实验温度为50 ℃,与油田实际储层温度接近。为使实验效果更加明显,在模拟注入水中加入甲基蓝染成蓝色,在模拟油中加入苏丹红染成红色。

2 实验方案及步骤

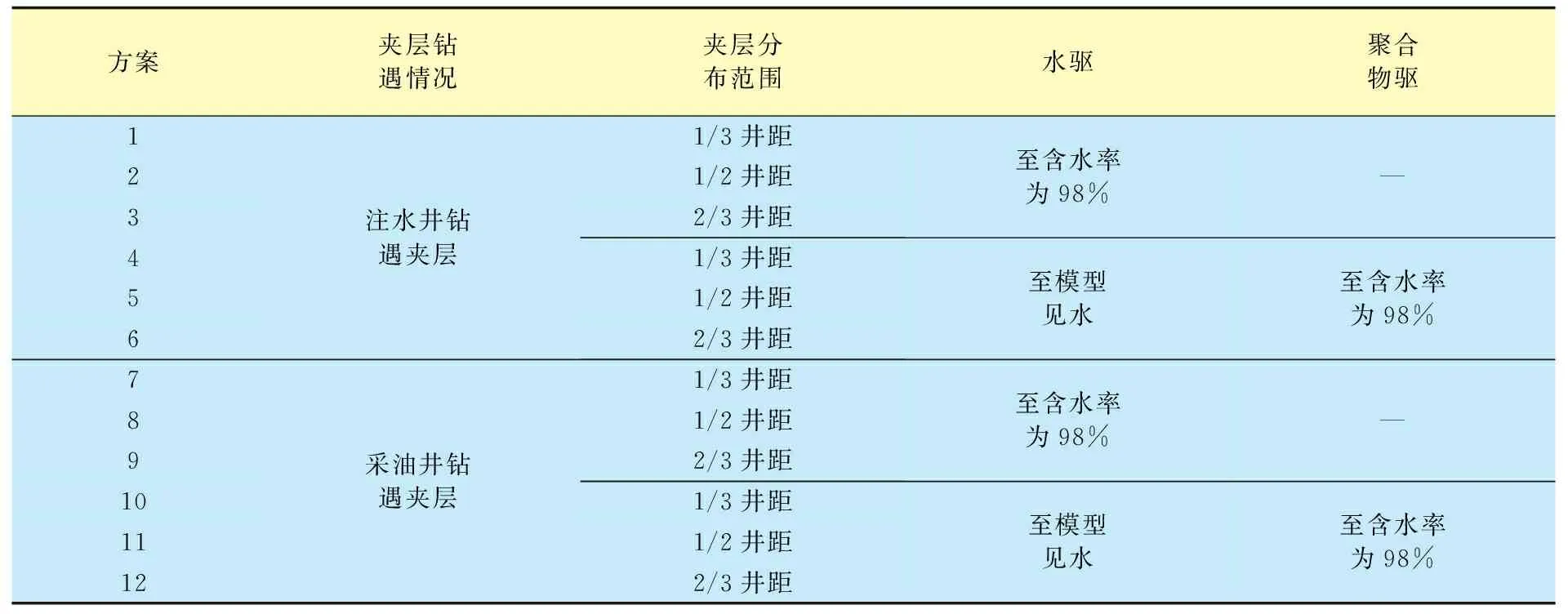

为了研究层内夹层的水驱和聚合物驱剩余油分布规律,针对注水井和采油井不同夹层分布模式,共设计12组驱替实验(表1)。

实验步骤主要包括:①按方案设计夹层分布模式制作驱替模型;②称岩心干重,抽真空后饱和模拟油后,再称重测定孔隙度;③模拟注水、注聚合物驱替,以注入介质注入驱替模型注入端记为时间零点。记录驱替过程中注入压力、累计产出油、累计产出水、累计注入量和见水时间,至含水率为98%时结束驱替实验,在实验过程中持续采集图像;④更换模型,重复步骤①、②、③至12组实验方案完成。

表1 实验方案设计

3 实验结果与分析

3.1 注水井钻遇夹层

3.1.1 模型基础参数

方案1~6包括3组聚合物驱实验和与之对照的3组水驱实验,驱替模型实验参数见表2。

3.1.2 实验结果对比

注水井钻遇不同分布范围夹层时,驱替模型水驱和聚合物驱油水分布情况见图1。

夹层长度为1/3注采井距情况下,水驱时,由于夹层距离较短,对注入水影响较小,受重力作用影响储层上部区域动用程度较差[14],驱替结束后,剩余油多数富集在靠近采油井上部,少数分布在夹层延伸方向(图1a);聚合物驱时,由于聚合物溶液的高黏度特征,能堵塞水驱时形成的优势通道,迫使后续聚合物溶液进入水驱波及较差的储层上部,从而在纵向上起到了调整吸水剖面的作用[15],驱替结束后,仅靠近采油井顶部有少量剩余油富集(图1d)。

表2 注水井钻遇夹层模型实验参数

夹层长度为1/2注采井距情况下,水驱时,夹层对注入水的影响逐渐加大,重力作用一定程度上被抑制,相比于1/3井距情况下,水驱结束后采油井上部剩余油减少,夹层延伸方向剩余油增加,剩余油主要分布在靠近采油井中部(图1b);聚合物驱时,由于聚合物能改善水油流度比,削弱指进现象,与夹层协同作用控制重力分异,使驱替相的波及程度大幅提高,驱替结束后,剩余油少量富集在靠近采油井中部区域(图1e)。

夹层长度为2/3注采井距情况下,水驱时,夹层对重力抑制作用进一步加强,纵向上将模型近似分隔成2个独立的流动单元[16-18],从而使纵向上水驱更加均匀,采油井上部和夹层延伸方向剩余油均较少(图1c),整体水驱程度较高;聚合物驱时,由于2个相对独立的流动单元的单层厚度较小,垂向距离的缩短导致重力分异作用较弱,从而加强了聚合物驱效果[19],驱替结束后,靠近采油井仅有零星剩余油分布(图1f),驱替效果最好。

图1 注水井钻遇夹层水驱及聚合物驱剩余油分布

3.1.3 聚合物驱动态特征

图2为注水井钻遇夹层模型开发指标对比曲线。注水井钻遇夹层情况下,水驱时含水率与采出程度关系见图2a。由图2a可知,夹层分布范围越长,采油井见水后,含水上升速度越慢,最终采收率越高。聚合物驱时含水与采出程度关系见图2b。由图2b可知:聚合物驱见效后,夹层为1/3注采井距时,含水率从84%降至40%;夹层为1/2注采井距时,含水率从79%降至43%;夹层为2/3注采井距时,含水率从71%降至44%;随夹层分布范围的扩大,聚合物驱见效后含水率下降漏斗幅度越小。通过水驱和聚合物驱采收率对比可知(表3),随着夹层分布范围增加,聚合物驱提高采收率幅度逐渐减小。这主要因为夹层分布范围越大,夹层对水驱改善幅度越大,从而使聚合物驱提高采收率空间逐渐减小。

图2 注水井钻遇夹层模型开发指标对比

夹层分布范围水驱采收率/%聚合物驱采收率/%采收率提高幅度/%1/3井距50.3666.0731.201/2井距55.7669.8725.302/3井距60.2272.2019.89

3.2 采油井钻遇夹层

3.2.1 模型基础参数

方案7~12包括3组聚合物驱实验和与之对照的3组水驱实验,驱替模型实验参数见表4。

3.2.2 实验结果对比

采油井钻遇不同分布范围夹层时,驱替模型水驱和聚合物驱油水分布情况见图3。

表4 采油井钻遇夹层模型实验参数

夹层长度为1/3注采井距情况下,水驱时,夹层附近和采油井附近剩余油相对富集。这是因为夹层长度较短,注入水在推进到夹层之前,已经受重力作用渗流到储层下部,从而无法有效波及夹层附近剩余油(图3a);聚合物驱时,聚合物溶液能减缓重力分异,扩大纵向波及体积,使夹层附近剩余油被有效驱替,随着注入水孔隙体积倍数的增加,模型整体残余油饱和度进一步降低[20-21]。驱替结束后,仅靠近采油井2个流动单元顶部剩余油少量富集(图3d)。

夹层长度为1/2注采井距情况下,水驱时,夹层对流动单元的分隔作用开始增强,使储层上部注入水受夹层遮挡,进一步驱替储层上部原油,从而减缓了夹层下部注入水推进速度,使纵向驱替更加均匀(图3b);聚合物驱时,注入相纵向驱替程度加强,各流动单元在采油井附近剩余油少量分布(图3e)。

夹层长度为2/3注采井距情况下,水驱时,由于夹层对流动单元的划分作用进一步加强,使注入水重力受阻作用明显加大,上下2个流动单元的剩余油主要集中在靠近采油井上部区域,驱替效果最好(图3c);聚合物驱时,聚合物与夹层减缓重力分异的协同作用增强,驱替效果得到进一步改善,聚合物驱结束后,剩余油仅零星分布(图3f)。

图3 采油井钻遇夹层水驱及聚合物驱剩余油分布

3.2.3 驱替动态特征

图4为采油井钻遇夹层模型开发指标对比情况。由图4a可知:随夹层分布范围的延长,见水初期采出程度越高;3种夹层分布模式下含水上升速度和采收率均较为接近。由图4b可知:聚合物驱见效后,夹层为1/3注采井距时,含水率从83%降至39%;夹层为1/2注采井距时,含水率从74%降至33%;夹层为2/3注采井距时,含水率从71%降至29%;对于不同夹层分布范围,聚合物驱见效后含水率均下降约为40%,但随着夹层分布范围的增加,含水率下降漏斗的最小值越低。通过水驱和聚合物驱采收率对比可知(表5),随着夹层分布范围的增加,聚合物驱提高采收率幅度逐渐增加。这是因为夹层分布范围越大,对靠近采油井的流动单元分隔作用变强,有利于聚合物溶液与夹层发挥协同作用,使聚合物驱提高采收率幅度逐渐增加。

图4 采油井钻遇夹层模型开发指标对比

夹层分布范围水驱采收率/%聚合物驱采收率/%采收率提高幅度/%1/3井距55.3970.6127.471/2井距55.9873.1730.702/3井距57.3676.6733.65

4 油田挖潜实践

渤海Y油田于2005年开始注水开发,自2011年开发方式由水驱转为聚合物驱,方案设计注入聚合物段塞为0.24倍孔隙体积,预测提高采收率为10.5%,目前处于聚合物驱方案中后期。通过上述研究认为,渤海Y油田挖潜方向主要从钻遇夹层位置及夹层分布范围综合考虑。以油田具体注采井组为例,2015年油田实施了2口调整井Y6-5和Y6-6,测井解释采油井Y6-5和注水井Y6-6所在Ⅰ油组底部均存在强水淹,根据Y6-5井投产后剖面测试成果,判断其Ⅰ油组底部水窜较为严重。由于注水井Y6-6井Ⅰ油组钻遇夹层,且夹层分布范围约为1/3注采井距,根据实验研究结果,结合油田目前处于中高含水阶段,判断采油井Y6-5投产后,其储层顶部附近仍有剩余油富集。在后续调整方案中,针对采油井Y6-5与注水井Y6-6之间Ⅰ油组顶部部署了一口水平井Y8-6H,投产后初期日产油达到76 m3/d,且生产1 a后含水率仍在10%以内,取得了较好的挖潜效果。

5 结 论

(1) 结合渤海Y油田油藏属性,根据相似原则设计实验模拟参数,研究了不同夹层分布模式对水驱及聚合物驱条件下,剩余油分布规律及生产动态影响特征。

(2) 注水井钻遇夹层情况下,水驱后剩余油主要富集在生产井附近和夹层延伸方向区域,夹层分布范围越长,采油井见水后的含水上升速度越慢,驱油效果越好。随着夹层分布范围扩大,聚合物驱提高采收率幅度降低。

(3) 采油井钻遇夹层时,水驱后剩余油富集在靠近采油井附近的流动单元顶部,夹层对水驱最终采收率影响较小。夹层分布范围扩大,聚合物驱提高采收率幅度增加。