晚商人物“師般”史迹考述

——并論文獻中“甘盤”的相關問題*

2018-12-02張惟捷

張惟捷

(厦門大學人文學院)

一、 研究緣起與方法

人物是構成社會歷史的最基本要素,因此對某一時代中重要人物的研究,可視爲傳統歷史學發展論述的主要基礎。19世紀末的安陽殷墟出土的甲骨文爲學術界帶來了極大的震撼,豐富的第一手資料不僅證明了《史記·殷本紀》在世系記載上的可信,也透露出傳統文獻所保留商史的不足,其中在人物記述上更是如此。有鑒於此,針對獨立人物的專題研究遂逐漸受到學者的重視。

20世紀早期,董作賓已認識到整理卜辭人物對推進商史研究的重要性,在他著名的“甲骨文斷代研究例”中特列出“人物”一項,具有標志性意義。(1)董作賓: 《甲骨文斷代研究例》,原載《中研院歷史語言研究所集刊》外編第一種,南京: 中研院史語所,1933年1月;後重刊於《中研院歷史語言研究所專刊之五十附册》,臺北: 中研院史語所,1965年。此後學者對這方面投入了不少關注,近年來趙鵬研究員也曾指出對殷商人物史迹的梳理有助於我們了解當時社會文化的詳細面貌。林澐通過研究花東子卜辭的家族形態,表示:

由卜辭所反映出來的這些不同身份的人的活動,不僅可以進一步瞭解當時家族内部的情况,還可以瞭解商代的社會結構和社會關係。(2)趙鵬: 《殷墟甲骨文人名與斷代的初步研究》,北京: 綫裝書局2007年版,第1—2頁;林澐: 《花東子卜辭所見人物研究》,《古文字與古代史》第一輯,臺北: 中研院歷史語言研究所,2007年,頁13。

可知卜辭人物研究所具有的學術意義。本文以晚商武丁時期重要人物“師般”爲研究主題,目的即在於通過對此人於卜辭中體現的各層面樣貌進行分析,試圖側寫出師般在當時所扮演角色的特色與社會定位,從而演繹出以其人爲中心點的周邊社會結構概貌,提供推進殷商史研究的有價值信息,同時以之爲基礎探索傳世文獻中“甘盤”的相關問題。

歷來針對晚商時期相關人物、氏族主題的專題研究甚多,可舉出胡厚宣、丁山、白川静、島邦男、李學勤、饒宗頤、林小安、鍾柏生、韓江蘇、李宗焜等人的相關研究成果爲例,近來也有以師般爲研究主題的學位論文。(3)胡厚宣: 《殷代封建制度考》,《甲骨學商史論叢初集》上册,濟南: 齊魯大學國學研究所,1944年;丁山: 《甲骨文所見民族及其制度》,北京: 科學出版社1956年版,又北京: 中華書局1988年版;白川静: 《白川静著作集·别卷》甲骨金文學論叢[下]1,東京: 平凡社2012年版;島邦男: 《殷墟卜辭研究》,上海: 上海古籍出版社2006年版,頁459;李學勤: 《殷代地理簡論》,《李學勤早期文集》,石家莊: 河北教育出版社2008年版;饒宗頤: 《殷代貞卜人物通考》上册,香港: 香港大學出版社1959年版;林小安: 《殷武丁臣屬征伐與行祭考》,《甲骨文與殷商史》第二輯,上海: 上海古籍出版社1986年版;鍾柏生: 《殷商卜辭地理論叢》,臺北: 藝文印書館1989年版;鄭杰祥: 《商代地理概論》,鄭州: 中州古籍出版社1994年版;江林昌、韓江蘇: 《商代史·卷二·〈殷本紀〉訂補與商史人物徵》,北京: 中國社會科學出版社2010年版,此書人物部分主要由韓江蘇撰;李宗焜: 《卜辭中的“望乘”——兼釋“比”的辭意》,《古文字與古代史》第一輯,臺北: 中研院歷史語言研究所,2007年,頁117—138。《沚戛的軍事活動與敵我關係》,《古文字與古代史》第二輯,臺北: 中研院歷史語言研究所,2009年,頁71—91。《婦好在武丁王朝的角色》,《古文字與古代史》第三輯,臺北: 中研院歷史語言研究所,2012年,頁79—106;陳昂: 《略論甲骨卜辭中的般》,北京: 中國社科院研究生院碩士論文(指導教師: 宋鎮豪),2010年。這些著作具有重要參考價值,其中或多或少也對師般此人做了探討,以下將會引述;不過篇幅大多簡短,在内容的深度與廣度上也普遍存在補充的空間,與師般本身在當時具有的重要地位有落差,故本文將以前賢成果爲參考基礎,對此人進行通盤且多層面的整體研究。

至於在方法上,這裏必須指出的是分期斷代方針。本文所探討甲骨材料主要集中於賓組卜辭,尤其是傳統所謂的“典賓類”字體上,一般學者對此均無異議。(4)對於整體賓組卜辭的事類時間段,李學勤、彭裕商、黄天樹等學者均有過相關的研究,代表了20世紀末期甲骨斷代研究的最高水平,分别見李學勤、彭裕商: 《殷墟甲骨分期研究》,上海: 上海古籍出版社1996年版;黄天樹: 《殷墟王卜辭的分類與斷代》,北京: 科學出版社2007年版。不過,對於YH127坑的賓組卜辭研究來説,二書的分類方式由於選材涵蓋面較爲廣大,一般使用的賓一(賓一A)、典賓(賓一B)等組類,在實際處理YH127坑文字上便産生了空疏與出入,無法完美地概括大部分的YH127坑賓組卜辭。然而在實際研究過程中,近年已有學者指出典賓類字體中仍具有不少需要劃分的類型,特别值得注意的即是史語所於安陽第十三次挖掘所得YH127坑,臺灣東華大學魏慈德根據前賢的研究成果,明確指出此坑賓組刻辭早於絶大部分典賓類,並列舉了部分例證。(5)魏慈德: 《殷墟YH127坑甲骨卜辭研究》下册,臺北: 花木蘭出版社2011年版,頁362—365、381—383。2009年,吉林大學崎川隆專門探討賓組卜辭的分類問題,分析文字的各種細微特質,使傳統上所認知的師賓間類卜辭、賓一、典賓、賓三類卜辭得以獲得更合理、細緻的分類處理。(6)崎川隆: 《賓組甲骨文分類研究》,上海: 上海人民出版社2011年版。本文在傳統分組分類劃分上,主要采用黄天樹《殷墟王卜辭的分類與斷代》提出之術語,其中師賓間類、賓一類、典賓類、賓三類可與李學勤、彭裕商《殷墟甲骨分期研究》提出之師賓間組、賓組一A類、賓組一B類、賓組二類相對應。據此,崎川隆將傳統分組分類形態以更爲細膩的角度析分,設置了“過渡類”,在前輩學者的研究基礎上將YH127坑中這批占絶大多數的龜腹甲賓組刻辭從賓一類、典賓類中分立出來,以“過渡2類”指稱之,並明確了此類字體時間稍早於典賓類的特性,很好地解决了兩類字體容易混淆的問題。

由於賓組的“過渡2類”字體與典賓類是記述師般行迹最主要的類别,本文以下將大量引用,並根據其年代相對早晚的原則提出相關論述,請讀者注意;文中列舉甲骨、金文辭例中所舉“師”字一律據原形隸定作“”,正文部分爲求便利,則直接寫作“師”。

二、 武丁時期卜辭“般”、“師般”二者爲一人

長期以來,學界均將卜辭中單稱“般”者與帶職官名的“師般”視爲一人,未見異説。(7)例如劉風華即認爲般“即般的簡稱”,《殷墟村南系列甲骨卜辭整理與研究》,上海: 上海古籍出版社2014年版,頁36。同樣情况見江林昌、韓江蘇: 《〈殷本紀〉訂補與商史人物徵》,頁270,其餘例不勝舉。從結果來看,這種思考方向雖然應該是對的,但是却不免想當然,欠缺對細節的考究,尤其考慮到甲骨文存在的“異代同名”現象,研究過程中對相同人名的習焉不察,往往將導致最終判斷的誤差。(8)“異代同名”雖然主要體現在歷組卜辭分期的争論上,而支持歷組提前的學者早已證明反對者對此現象的引用是充滿問題的,但此現象確實存在於卜辭人名之中,例如無名組卜辭中的“成犬”、黄類卜辭的“右牧”,其地位均無法與賓組的“()”相提並論。見裘錫圭: 《論歷組卜辭的時代》,《裘錫圭學術文集》卷一,上海: 復旦大學出版社2012年版,頁111。

事實上,這個問題在師般的身上確實有所顯現,而這也是過去研究者所不曾觀察到的一點。一般來説,我們所習稱的“師般”,其辭例絶大多數集中於典型賓組刻辭中,尤其是與“方”作戰相關的大字牛胛骨刻辭,例如下述卜辭:

《合》6209+7260(9)蔡哲茂: 《甲骨綴合集》,臺北: 樂學書局1999年版,第28組,頁57—58。

《合》8553,重見《合補》1772

而殷墟YH127坑出土的大量刻於龜版上的賓組刻辭,對師般却僅稱“般”,没有“師”的稱號,絶無例外。如下所示:

《合》506正

《合》152正

可見是否套有“師”此一官職名,在大範圍的賓組字體類型内形成了兩類鮮明的對比特徵,此現象雖易受忽略却不容不辨,我們必須藉由更多證據對前人的觀點加以核實,否則將影響關於此人史迹推論的的可信度。因此,對YH127坑賓組這位“般”的身份作界定,並探討他與典賓類的師般究竟是否爲一人,而這就需要通過細緻的比對分析來獲取綫索。可喜的是,卜辭中仍保有可資比對的重要材料,以下列舉並説明之。

1.“取龍”之事

在典賓類字體中有以下辭例:

《合》6587

F. □□[卜]古貞□□般取□龍。

《合》6588

從殘斷位置來看,《合》6588的“般”字前當缺“乎師”二字。“取龍”,是命令師般從“龍”處徵取人力、物資之意,《合》272有“乎龍以羌”;當然,也有可能表示對龍進行某種軍事活動。而出自YH127坑的《合》6590記載:

《合》6590

2.“羌”之事

《合》839

《合》506正

此版經過新綴,與《合》839的事類顯然相關,林宏明對此辭有詳細的解説,可參看。(12)林宏明: 《醉古集——甲骨的綴合與研究》,臺北: 臺灣書房2008年版,第31組,頁75。這裏顯示出“管理異族俘虜”當是師般的主要職責之一,詳下文第五條説明。

3.與“”的同版關係

貞: 叀(惠)般畀。

《合》15934

叀(惠)般令。

《合》32861,同文見《合》32862

《合》4220

叀(惠)師般以人。

《合》32273

類似辭例不少,由此可見,此二者的職責與權限顯然有部分是重叠的。

《合》409+《合》14911(14)林宏明: 《契合集》,臺北: 萬卷樓出版社2013年版,第299組,頁305—306。

《合》3826+《合》5566(16)本組爲筆者與陳逸文綴合,見《甲骨新綴第二十五則》,發表於中國社會科學院歷史研究所“先秦史網站”,http://www.xianqin.org/blog/archives/2641,2012年4月14日。

5.與“”的同時關係

貞: 何不其以羌。

《合》273

《合》39868+《合》39878+《合》5785(17)《合》39868+39878爲蔡哲茂綴合,《合》5785爲張宇衞加綴,見《甲骨綴合第十三~十七則》,發表於中國社會科學院歷史研究所“先秦史網站”,http://www.xianqin.org/blog/archives/2536,2011年12月21日。

本版大部分事類與征伐工方有關,此條應即貞問師般帶領或協同族人參與作戰是否有利。(18)“”此字作(《合》274正)、(《合》4344反)等形,其用法絶大部分作人名、氏族名使用,實即卜辭“疾”字的異體分工寫法,可參拙作: 《賓組卜辭文字“異體分工”現象再探》,《第二十二屆中國文字學國際學術研討會論文集》,臺中: 逢甲大學,2011年,頁188—190。

三、 “師”之稱謂在商代的特性

這些用法在以師爲前綴定語的“師某”辭例中是無法見到的,顯示出“師”字在不同語境、詞序中具有的性質差異,必須先加以界定。

“般”此人在以“過渡2類”爲主的YH127坑賓組刻辭中均不加前綴“師”的稱謂,但到了典型賓組字體中却無例外地均稱“師般”,在肯定此二種稱呼形式所指稱皆爲同一人的前提下,探索其稱謂形式之所以轉變乃成爲不可避免的議題。

YH127坑這類“般”僅作單稱的賓組卜辭屬於以崎川隆“過渡2類”爲主、其他賓一類與師賓間類爲輔的一批甲骨,在時間序列上應該早於典型賓組字體,也就是大部分契刻於牛骨上稱“師般”的此類刻辭。即使前章談到這兩類卜辭中頗有事類近同的現象存在,足證“般”、“師般”爲一人,但在大多數情形下,兩種分類形態分别存在於武丁中期以及中晚期至祖庚時期,其時間前後頗爲清楚,已見前述,這也是崎川氏將“過渡2類”字體置於他所界定的典型典賓類之前的主要原因。如此事實透露出這樣一種迹象:“般”在武丁中期之前顯然並没有被賦予“師”的稱號,但到了中晚期之後開始稱“師般”,如此的變化似乎暗示了他個人職務、身份上的某種轉變。

西周金文中的“師某”習見,例如師旂、師晨、師酉等,且當時具“師”職稱的人物不限於中央政府,也同時存在於諸侯國以及五邑之中。(20)目前所見西周“師”官材料近百餘條,可參張亞初、劉雨: 《西周金文官制研究》,北京: 中華書局1986年版;吴鎮鋒: 《金文人名彙編》,北京: 中華書局2006年版。關於西周中央以外的“師”官分布以及地方其餘官僚體系問題,參李峰: 《西周的政體: 中國早期的官僚制度和國家》,北京: 三聯書店2010年版,頁101—150。但在殷卜辭當中可以確知指涉某人的“師某”却相當罕見,一期卜辭中除了師般之外,確切可信的人物只有“師”、“師戈”二人,筆者認爲,釐清此二者在商王朝中所扮演的角色以及時代關係將有助於我們對般的“師”稱進一步認識,這裏先從前者開始討論。(21)《合》3130有“乎雝(肇)△鮪*”,△一般均釋“□”,事實上從該字所从“”的位置偏上,以及下半部破損處的殘存筆畫來看,△應即“”字,在此作爲人名用,和同辭中的“鮪*”同屬雝“肇”的賓語,是雙賓語結構。

《合》15931

《合》6846

《合》6848

《合》3418

《合》3421

《合》20532

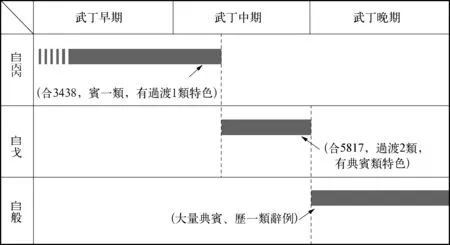

此人活躍於武丁早、中期,尤其在師賓間類、賓一大類卜辭中特别多見,上舉辭例均屬之,且於晚期典賓類胛骨刻辭中完全未見他的任何行迹。而他的死去大約就在武丁中期的早段,這是此人活動的時代下限。這由以下此組綴合可以看到:

[今]朝方不大出。

《合》16438+《合》16478+《合》6690

這是劉影所綴的一組典型師賓間類辭例,(22)黄天樹編: 《甲骨拼合集》,北京: 學苑出版社2010年版,第148組。此時已死去,故商王占卜其神靈是否降下憂患,由此可知師賓間類卜辭記録了長時間活動以迄死去的活動史迹。可資注意的是,YH127坑中同時保留了不少師賓間類的刻辭,可知其與“過渡2類”字體的使用應有一段不短的相互重叠時間,而以後者的延續較久,與典型賓組字體形成了完整的承繼關係。

《合》01823正=《丙》607

《合》3438甲乙

此組卜辭很清楚地記録了此人冠以“師”稱的現象,這也是整個一期卜辭中除了師般以外,“師某”存在的罕見確例。因此我們通過梳理以上諸多辭例,可以了解到:“”在較早的師組、師賓間類卜辭中多單稱或稱“伯”,而到了中期的YH127坑典型賓一類中,除了沿襲單稱之外,此人也加上了早期未見的稱號,改稱“師”。而他的死去,同樣也體現在典型賓一類與師賓間類卜辭中。

J. 癸亥卜王: 戈受年。十二月。

《合》8984

K. 取羊于戈。

《合》3521

其領地中保有許多的異族奴隸,往往也發生逃逸的事情:

《合》504

《合》584反

當然,他也爲商王服事,參與了多次戰役,例見《合》6939、20171等,兹不贅舉。值得注意的是以下辭例:

《合》5817正

此辭的“師”字前殘一字,根據語法規則,殘去的該字作爲謂語的可能性較大,有可能是“乎”、“令”等役使類動詞。可以確定的是這裏的“師戈”一詞應該視作官職+私名的稱謂形態,也就是和師、師般一致,這個觀察應當是可以被接受的。

此辭刻寫於龜腹甲的中甲右側,從用龜的特性以及字體風格(尤其是“隹”的刻法)來判斷,很可能應當歸入崎川隆的“過渡2類”之中,至少是兼具“過渡2類”與典型典賓類特徵,(23)崎川隆認爲應歸入典型典賓類,參氏著: 《賓組甲骨文分類研究》,上海: 上海人民出版社2011年版,頁368。如此來推斷,此版書寫的時間理應略晚於師賓間類、典型賓一類,並且早於典賓類胛骨刻辭,也就是説大概處於武丁中期到中晚期之交的時段内,略遲於師的相關辭例,而此時的般尚未冠上師稱。

這是個饒有意味的現象,根據以上陳述的事實,我們可以對本文主要討論的般其人“師”稱號由來做進一步的推論: 在YH127坑典型賓一類代表的武丁中期早段(有可能早至武丁早期後段),“師”的職務似乎是由“”來擔任,所以他有别於師組、師賓間類的單稱與“伯”稱,此時也取得了相應的官職稱號,在卜辭中有所顯現。“戈”、“般”此時段可能才開始爲王服事不久,這從早期的卜辭欠缺對此二人之記載可略見一二。接下來大約在武丁中期稍後,“”死去,這段史實也見於YH127坑賓組字體中,緊接着出現的“師”則是由“戈”來擔任,“師戈”的存在很可能局限於“過渡2類”代表的武丁中期至中晚期之交這段時間内。

没有迹象顯示“般”在武丁中期即已接替戈擔任“師”的職務,要等到稍後的胛骨典賓類字體,主要是和工方、土方作戰的時期,才大量見到“師般”的名號。在這段期間,“師”、“師戈”、“師般”三稱理應不存在時代重叠的可能性,“師”職稱在“”與“戈”、“般”之間先後移轉的痕迹確實是相當清楚的,這一點從未曾獲得前人關注。

如果上述論證大體可信,我們可以據之再提出一個假設,也就是商代“師”的職務與稱號並非以世襲血緣關係作爲傳承依據,而是在很大程度上取决於商王或其他未知高層統治者的决議。以下這兩條卜辭透露出相關信息:

《合》4224反

《合》44

這裏可附帶談一個問題,卜辭中能確認的“師某”稱謂,除了師、師般以外,尚有“師賈”。辭例如下:

《合》28195

《合》28089正

在字體上,Q、R兩辭分别屬於何一類以及無名類,我們知道,何組一類時代上下限約位於祖甲晚年至武乙初年,大致處在三期上下;而無名類卜辭上下限約位於康丁早中期至武乙、文丁之交,兩類時段有所相互涵蓋,(26)黄天樹: 《殷墟王卜辭的分類與斷代》,北京: 科學出版社2007年版,頁236—265。這兩辭的“師賈”有可能指的是同一對象。

也有些賈者隸屬於軍隊,在軍隊保護下進行物品交换或護送物品安然到達,其如(23)、(24)(引者按: 即上引《合》28089、《合》28195)辭中的“賈”,其構名方式類似“般”等以“”爲職名。因爲隨軍征戍行旅四方,故常能取得四方珍品,也會因爲戰争勝利,故能掠奪戰利品。因此這些受保護的賈者,往往能給商王帶來驚喜珍貴的貢物。(27)魏慈德: 《從非王卜辭與王卜辭的關係來看卜辭中賈字的用法》,《東華漢學》2011年第14期,頁14。

其説可信。這兩條辭例的“師賈”很可能就是在約略同一時期的軍旅中專司物品交易的賈者,兩辭的師賈或爲同一家族,但絶非一人的私名則是顯而易見的。

由上可知,商代官職體系中可能存在着一種“師”職的任免變换,而這種任免與家族血統是脱鈎的,前後任的師某並不具有血緣關係。從師、師戈、師般的辭例繫聯來看,“師”職應該屬於一種常設性職務或稱號,同時期之内僅由一人擔任。至於武丁之後關於“師”職的遞嬗傳承問題,由於卜辭材料不足,尤其是何組、無名類之後欠缺如同一期卜辭般記載較爲詳盡且多樣化的文字資料,我們目前没有辦法基於甲骨材料做出進一步研究,不過在商代金文上存在着若干綫索可資思考。

如前所述,作爲王朝重臣的“師”職在一、二期卜辭之後已無法見到,然而青銅器銘文中留下了幾條材料,晚商後期(文丁以降)的簋(《集成》4144)記載了“弜師”賞賜“户囊貝”之事;卣(《集成》5373)載有“子”賞賜“璧”,用作“丁師”彝之事。謝明文認爲前者“弜師”指的是弜地的長官,這從“師”字後綴的情形來看應該是可信的。(28)謝明文: 《商代金文的整理與研究》,上海: 復旦大學博士論文(指導教師: 裘錫圭),2012年,頁228—229。不過他並未對“丁師”發表意見。筆者認爲,作爲先人,“丁師”可能也表示擔任過“丁”長官之意,此“丁”或即“丁賓”(《合》831、832)、“丁宗”(《合》13534)一類以丁爲名的場所。此二“師”字已寫作、形,習見於西周甲骨,然商契未見此類寫法,可能不僅表現出文字的自然演變,同時也帶有刻意的别異作用。此類地方特定性質之“某師”與卜辭所載握有大權的“師某”顯然不同,他們之間的異同關係值得進一步探索。

最後可以稍做討論的是商王朝“師”職的内涵以及擔任此職務者的政治地位問題。學者已指出稱“師”者多擔負軍事職責的看法,如張亞初、王貴民等進行官職研究時均將“師”職與戎事聯繫,(29)張亞初: 《商代職官研究》,《古文字研究》第十三輯,北京: 中華書局1988年版;王貴民: 《商朝官制及其歷史特點》,《歷史研究》1986年第4期,頁113—114。這些見解大概都來自卜辭“師”的軍事單位性質以及西周以來“師”稱謂的武官特徵。關於金文中記載的大量“師某”、“師某父”、“師氏”,李峰曾分析相關銘文内容之間的聯繫,指出雖然一些稱“師”的官員確實發揮着軍事作用,但更多迹象顯示,大部分的西周稱“師”者事實上擔負着民事上的主要職責,而非參與軍旅事務,他認爲:

上述銘文所表現出的緊密聯繫説明被稱爲“師某某”的官員可能在其一生中某一段時間是軍事官員,發揮過軍事職能,或作爲師氏,或作爲作戰軍隊的將領。如果某人現任的是民事行政類的職務,却仍被稱爲“師”(出現在他的名字之前),這個稱謂一定是用來指其過去曾擔任過“將領”或“將軍”。……這就是爲什麽青銅器銘文中有這麽多帶有頭銜“師”—— “前軍事官員”的原因。它並不是一個職官名稱,而是代表過去的經歷,因而也可能表示個人的資格。(30)李峰: 《西周的政體: 中國早期的官僚制度和國家》,頁227—228。

從銘文證據來看,李先生的意見顯然可信,稱“師”者習見於西周政治舞臺此一現象應與曾任軍職之榮銜性質高度相關,然而我們無法在卜辭中見到類似的現象,這一方面當然受限於卜辭占卜簡短的特質,另一方面也表現出商代當時“師”此一職稱的獨擅性,其職官名稱(offical title)與權責(responsibility)高度結合,形成了名實合一的權力表徵,並不是一般參與軍事活動的任何貴族可以輕易獲取的尊稱,也未見轉職後仍襲師稱的迹象,(31)商代不存在個人襲稱職官銜的現象,體現了政治職務的終身性質,可能是當時的官僚體系尚未被有意識建立的一個證據。這點與商代的“亞”稱號十分不同。

一般來説,大多數學者認同“亞”是一種擔任武官的記號,卜辭有亞雀、亞旁、亞、亞醜*、亞其、亞疑、亞般以及“多亞”,(32)“般”在一、二期不見稱亞之例,但無名組字體中有“亞般”參與祭祀之事(《合》27938),可能是師般後人事迹,這也可視爲般族以名爲氏的一個綫索,相關討論參本文第五段末。包含了金文中大量以亞爲標志的氏族例證,其數目與商代目前僅能確認的這三個師某差異太大,多少透露出兩者同樣象徵着武職却在職務、地位上顯著不同的迹象。或許合理的情形應該如此: 商代“亞某”稱謂的性質實際上較爲接近西周時期的“師某”,偏向一種可繼承的虚銜;而商代卜辭中的“師”更可能是某人正當職的期間才能或應使用的稱號,這個職位高於絶大多數的王室或貴族武官,與西周早期“大師”、中晚期“師氏”稍可類比但並不等同,在軍事相關事務上有相當影響力。由於同血緣繼承脱鈎,遂與商代金文習見的“亞”標志以及“寢”、“作册”等官職不同,“師”職除了氏族名以外在銘文中極爲罕見。這是筆者通過整體辭例與文獻的分析所得到的看法。

武丁時期“三師”稱號交接推擬圖

四、 卜辭所見師般軍事辭例綜述

學者對商代人物進行分析整理,若欲取得具有説服力的成果,則全面搜羅相關甲骨辭例並加以仔細梳理,同時掌握最新學術前沿信息,顯然是最需重視的基本研究步驟,不可不審慎爲之。以下,將師般的軍事相關辭例加以列舉並分類討論,希望通過本章的工作能鈎深詣微,讓我們對此人隱埋千年的史迹獲得更正確的認識。

1.和方的戰争

《合》6209+《合》7260

《合》6272

《合》8553,重見《合補》1772

《合》14006+《旅》1184+《善齋》7.20A.3(34)本綴合見蔣玉斌: 《甲骨舊綴之新加綴》第7組,發表於中國社會科學院歷史研究所“先秦史網站”,http://www.xianqin.org/blog/archives/4887.html,2014年12月25日。

《合》7593+《英》686(35)此組爲齊航福遥綴,收入黄天樹編: 《甲骨拼合集》,北京: 學苑出版社2010年版,第180組。

《合》6185+《合補》2873(36)本綴合見李延彦: 《甲骨新綴第54—56則》,發表於中國社會科學院歷史研究所“先秦史網站”,http://www.xianqin.org/blog/archives/2219.html,2010年12月22日。

此組可與下版作對照:

《合》6335

允其敦。

《合》39868+《合》39878+《合》5785(37)本綴合見張宇衞: 《甲骨綴合第十三~十七則》,發表於中國社會科學院歷史研究所“先秦史網站”,http://www.xianqin.org/blog/archives/2536.html,2011年12月21日。《合》39868+合39878爲蔡哲茂綴,《合》5785爲張宇衞加綴。

庚子貞: 甲辰酒于上甲。

《合》31987

本版爲歷二類字體,貞問“以衆”對召方作戰事宜。學者周知的是,歷組卜辭中未見方之名,但習見召方,且此二方地理可相互聯繫,對其征伐的商人領袖也完全重叠,歷一、歷二類字體與典賓類時代相互涵蓋,張宇衞近來提出“賓組方即歷組召方”的觀點,頗有道理。(38)張宇衞: 《甲骨卜辭戰争刻辭研究——以賓組、出組、歷組爲例》,頁202—232。若此説可信,則辭I便是“般”帶領“衆人”與召方(方)的一個重要例子。(39)嚴格來看,這個“般”也有可能是師般的後人、氏族。後面會提到,《合補》10654載“癸巳卜: 祼告師般”,字體是歷一類,整體稍早於歷二類,此時師般已成爲被祭告的對象,是否《合》31987征討召方的此“般”遂因而失去了“師”職?尚待進一步探討。

貞□允出。

允其□

《合》5536+6079,《合》6078同文

《合》6096

這兩組辭例字體相近(賓組晚期風格)、干支同旬、内容相關,疑是一事前後所貞,和辭F、G屬同一系列。在邊境的“”來奔告方出犯的迹象,商王首先占卜了方是否真的來犯,其次貞問是否遣使前往地,最後占問是派好,還是派師般較妥。至於派人到地所爲何事,辭J告訴我們,商王也在數日後擬親自前往該地一“觀”,(40)萑(觀)用在戰争卜辭的例子僅此一見,趙誠指出此處用爲“觀察、監視”一類意思,可信,參《甲骨文字詁林》第二册,北京: 中華書局1996年版,頁1695。可知乙巳日的占卜是關於派遣官員前往邊地觀探方意圖的記録,師般與都是指派這類軍事任務的適當人選,從中也可略窺此人供職王庭、親近武丁的特質。

2.和彭、龍的戰争

卜辭顯示,商王有時命令師般向“彭”、“龍”“取”某些事物,後者與習見爲王服事、管理羌奴的龍可能並非一人,而是氏族方國之名:

《合》6587

《合》6588

《合》14775

上述由師般特地前去索取的是什麽呢?下面有條辭例提供了綫索:

《合》8283(41)此辭的“朿”字殘斷,除《摹釋總集》缺釋外,《合集釋文》、《校釋總集》均釋“朿”。從該字殘存的點劃以及横筆來看,釋“朿”較爲可能,故本文從之。然而考量該字“矢”旁稍靠左,且右下似有直豎殘筆的迹象,或也有釋“”的可能。

“朿”在卜辭中一般多用作某類建築物,或以商王前往“取朿”的辭例體現,而此處能由彭、龍處取得的“朿”似與之稍有不同。此類的“朿”有各自的君長進行管理:

《合》5452

《合》5617

“多朿尹”,指管理或統治複數“朿”的氏族首領,如《合》6771“往西多其以王伐”即指商王朝以西的諸族頭人是否帶來商王所需的伐祭奴隸之意。筆者認爲,“朿”的這種用法似乎是指由一種附屬於不特定方族底下的人群組成單位,可能與其建築物的某種特徵有關。(42)此類的朿顯非地名,而很可能具有“宗廟”一類的性質,參姚萱: 《殷墟卜辭“朿”字考釋》,《考古》2008年第2期,頁64—66。按,辭D可與以下此條合觀:

G. [貞]: 取卅邑于彭、龍。

《合》7073正

商王從彭、龍二方索求的除了“朿”,尚有三十個居住點。由此可見,商王對龍、彭等氏族的宰制是相當高壓的,他命令師般要求的並非牛羊、奴隸,而是取“朿”、取“邑”,顯然已非正常性質的規律徵取,而是接近統治者對戰敗國族的吞食,這也可從過渡2類字體中一系列對龍方的作戰可略知一二,見《合》6476、6583等。

在一系列的征伐、强取之後,我們見到這樣一組卜辭:

H. 乎取龍[伯]。

《合》6589正

《合》6590

張宇衞指出“卜辭此處言‘取某伯’,知龍、微遭逢大敗,因而其君被‘取’,進而可能作進獻之用”,(43)張宇衞: 《甲骨卜辭戰争刻辭研究——以賓組、出組、歷組爲例》,頁335。近是。可以合理推測由於受到商朝的壓迫,龍方在武丁中、晚期斷斷續續地與商人發生衝突,最後終於被消滅,過程中師般扮演了重要的角色。

3.和髟的戰争

和前段所引“取龍伯”類似情形的,尚有與“髟”相關的一系列辭例:(44)此字舊釋“長”或“微”,實即“髟”字,參林澐: 《説飄風》,《林澐學術文集》,北京: 中國大百科全書出版社1998年版,頁30—34。

A. 貞: 乎取髟伯。

《合》6987正

從“龍伯”的情况看來,這裏的髟伯大概也是受到商王朝擊敗、被軍事控制的髟族首領,而擊敗他們的很有可能是武丁中期名將“雀”,見《合》6986“雀弗其隻髟”。《合》20084有辭云“壬子卜貞: 髟伯亡疾”,此片字體近似師賓間類,時段較早,此“”應該就是這個髟伯的私名,顯然當時他與商王的關係應該較佳,故武丁關切其健康情形。

取來髟伯之用意爲何?可能是拿他來祭祖。看以下辭例:

《合》1115

需注意的是,以上A、B二例均出自YH127坑賓組,在時間上稍早於典型的賓組大字類型,而後者便載有師般和髟族的互動記録,如下所示:

告工方于示壬。

《合》39858+《蘇德*美日》226(45)蔡哲茂: 《甲骨綴合集》,第70組,頁101—102。

《合》13598+《懷》956(46)蔡哲茂: 《甲骨綴合集》,第14組,頁27—28。

此辭同版有“六月己巳”的記録,可知此時大約在武丁中晚期某年的五六月間,即位於辭C的兩個月後,這時應該已確定奠置的地點,遂貞問令師般前往處理的事宜。

裘錫圭已指出,這類作爲動詞的“奠”指將戰敗的國族或其他臣服國族的一部分或全部奠置在商人所控制的地區内。他針對A、C、D三辭内容表示:

綜合這些卜辭來看,似可作這樣的推測: 當時商王準備叫師般去地,徵取人奠之於澗或其他地方,但是尚未决定是否把伯也徵取來。……可知族曾與商人爲敵。奠人之時,族當已由於戰敗而服屬於商。(47)裘錫圭: 《説殷墟卜辭的“奠”——試論商人處置服屬者的一種方法》,《裘錫圭學術文集》卷一,頁176。

裘先生認爲此時髟族由於戰敗已臣服於商,無疑是正確的,而命令師般取得髟人徙奠他方也令人信服,不過由於未關注到辭A以及本文所引辭B的時代較早,以至於認爲“取髟伯”的貞問與“奠髟”同時,就導致了對整體事件理解上的歧異,這可能是有問題的。事實上通過前文的分析可知,經過武丁前、中期的作戰,髟族降服,族長被商人捉去充祭,接下來直到中、晚期的髟族可能陷於群龍無首的局面,最終被師般控制,舉族遷徙至商王指定的地點(可能是澗*地),淪爲服重役的下族,而師般將其强制遷移的過程,想必也是血淚斑斑。

4.其他可能的戰争事類

《合》4214

《合》4216

《懷》1651

《合》4219

《合》428+《合》17172(48)本組爲何會綴合,收入黄天樹編: 《甲骨拼合續集》,北京: 學苑出版社2011年版,第472組,頁192。

辭B、C字體分屬賓三、歷一類,干支、事類相同,卜問的應該是同一件事的選貞。(49)《懷》1651是卜骨,《合》4216則用甲,此例可視爲歷組應提前的一個證據。上述這些對師般的命令、呼告均省去了細節,從其他相關辭例來看應該都與軍事有關。例如此二版關係到軍事前期典禮的實行:

《合》7417

《合》7423

“爯册”問題可見李宗焜近期的總結性研究。(50)李宗焜: 《卜辭“爯册”與〈尚書〉之“誥”》,《中研院歷史語言研究所集刊》第八十本第三分,2009年。有些辭例則與調動部隊布局有關:

《合》4213

《合》8173

J. 壬午卜: 令□般比侯告。

《合》22299

K. 壬午卜: 令般比侯告。

癸未卜: 令般比侯告。

《合》32812甲

辭J是婦女組字體,辭K是師歷間B類,二者同文例。這裏的“比侯告”很可能與征伐“人方”有關。師般又時常參與整體的軍事布局:

《屯》340

《合》32273

《合》32277

《合》32278

兩版也都屬於歷草類,貞問是否讓師般將部隊停次於某地的北奠。類似辭例又見以下:

《合》4258+《明續》S597(51)此組爲許進雄綴合,收入蔡哲茂編: 《甲骨綴合彙編——圖版篇》,臺北: 花木蘭出版社2011年版,第50組,頁49—50。

《合》7361

《合》4228

這裏提到所“及”的,應該是敵人的軍勢,如《合》6943“我馬及/弗其及戎”、《合》6946“犬追亘。有及/亡其及”指的是商王命令多馬與多犬追擊亘戎的情形。而這類的追擊命令,可能與師般前往助戰有關:

《合》17508+《合》8309(53)本組爲李延彦綴合,收入黄天樹編: 《甲骨拼合續集》,第581組,頁312。

“爰我”一詞亦見《懷》762,即前來援助我方之意,可見師般雖罕見擔任戰役主帥,却似負有安排增援的職責。從卜辭内容上來看,他所能動用或指揮的軍旅人數相當驚人,如下所示:

《合》8715

此版殘斷,但“般”與“萬人”顯然是同一辭。卜辭中或言“登三千人”(《合》6640)、“収旅萬”(英150),所徵召的都是參戰人員,想來此辭應該也不例外。能參與動用萬人作戰,可見師般的軍事地位頗高,與婦好、或較早的雀相比,也不會相去太遠。

通過本章的梳理,可知師般所參與的大型軍事活動主要體現在對方一役上,另外對“髟”族的征服也投入甚多精力,其他或直接、或間接地也參與了一些戰事,但似乎均不擔任主帥角色,而顯示出較多的統籌、組織支援色彩,這一點與武丁時期主要將領雀、子商、婦好、望乘、沚戛、等人在軍事卜辭中的表現有着值得注意的差異。

五、 卜辭其他相關辭例綜述與師般親緣關係探討

在本章中,筆者將着手對戰争卜辭以外、與師般史迹有關的辭例進行整理,依事件性質分類探討,以助於釐清此人擔負職能之原始面貌。此外在師般是否與商王同族的部分作專門討論,根據現有材料與理論試構擬出其親緣結構與關係。

1. 取得、致送物資

在目前可見到的所有辭例中,師般除了參與軍事活動之外,最多見的就是受王命令去取得與致送物資的活動了,尤其是關於“取”的事類,這和前段軍事性質的“取”有對象性質的差異。卜辭中有許多省略了内容,僅針對選擇師般的相關辭例:

A. 貞: 方告于東、西。

《合》8724

《合》8840

C. 貞: 今丙辰其雨。

貞: 叀般乎取。

《合》14410

《合》39784

有些辭例載有“取”的地點或對象:

《合》8836

F. 貞: 今般取于尻。王用若。

《合》376正

師般受王命所執行的這類行爲顯然是一種上對下的徵取。文獻中對“取”字有確切的訓釋,《儀禮·鄉飲酒禮》:“皆進,薦西奠之,賓辭,坐取觶以興。介則薦南奠之。”鄭注云:“賓、介奠於其所。賓言取,介言受。”孔疏引《經典釋文》則曰:

尊者得卑者物言取,是以《家語》云:“定公假馬於季氏,孔子曰: 君於臣有取無假。”(54)(漢) 鄭玄注,(唐) 賈公彦疏: 《儀禮注疏》,收入李學勤主編: 《十三經注疏》,北京: 北京大學出版社1999年版,頁158。

卜辭中的這類“取”字用法也該如此理解,所取得的包含了各種類型的物資。如以下此例:

《合》826,重見《合》39525

此“珏”从二玉會意,當是某種玉製品,或謂作爲祭祀用途,似可信。(55)參見于省吾編: 《甲骨文字詁林》第四册,頁3284—3285。近來有組新綴還原了一條辭例:

《合》2246正甲+《合》18599

在一般物資之外,商王有時會命令師般徵取自己領地的“芻”,即打芻草的奴隸:

I. 貞: 取般[芻]。

貞: 取克芻。

《合》114

《合》409+《合》14911

此二版事類有關。“有芻”,即各自的芻人。辭J爲林宏明綴合,已見本文第二章。内容顯示、克、般、工示(交付)芻人給,他們自有其地盤,有進獻勞力的義務。這些芻人大概有很多是受到奴役的羌人,而般與克、等人或氏族分别擁有不少此類奴隸,相關辭例又可見《合》113、《合》4253、《契合集》281組等。有時商王會貞問關於這些奴隸的逃亡事宜:

《合》506正

其説可信,由此可知,師般的一項重要工作是爲商王徵集、捕捉異族奴隸並加以管理,以供役使。類似情况也見下面這兩條辭例:

《合》5566+《合》3826

《合》622

此外,卜辭多見“般”貢入龜版數量的記事刻辭,可見《合》6478反(入十)、7407反(入十)、9504反(入四)、16355反(入二)等例。此人或氏族一般認爲就是師般或其宗族,學界似無異辭,《合》9471有以下這條卜辭:

2.商王對師般行事的關切

此處所指的“關切”指的是商王對其人爲王執事、奔走的可能結果,所自然表達出來的期待與關切。我們能看到的相關辭例大體可分爲以下兩部分:

《合》2837

《合》4225

《合》4226

這三辭所貞問關於師般的憂患與否,細節上由於缺乏比對的資料,無法確知對應於何種事類,或爲人身安全,或爲軍事成敗。僅有辭B同版貞問到了二月時(表示貞問時很可能在一月)師般是否到來,透露了這是關於對其人往來安全關切的可能性。而這類辭例確實也有一些例子:

《合》152正

《合》4259+《乙補》1791(61)此組爲林宏明綴合,收入氏著: 《契合集》,第274組,頁277—278。

這是對般的交通往來表達關切的貞問,辭E可對照下面這個例子:

《合》4264

前版出自YH127坑,後版藏於歷博,二者顯然同卜一事,刻手也是同一人。比照之下,可知後者辭例當爲前者之省,前者行款緊沿千里路而下,後者則沿龜版左右兩邊而下,不知這不同的行款表現是否有特殊的藴意。

《合》2108+《合》5466(63)此組爲林宏明綴合,收入氏著: 《契合集》,第74組,頁87—88。

《合》5467

《合》5468+《英》1276正(64)此組爲蔡哲茂綴合,收入氏著: 《甲骨綴合集》,第74組,頁105—106。

《合》5469

以上諸辭都是對師般是否佐助、勝任王事的貞問,以我們對此類辭例的理解,所謂的“王事”涵蓋面頗爲廣泛,或爲軍務(《綴集》175),或爲農務(《合》22),或爲工務(《合》14912),或爲田獵(《合》5480),則師般所參贊之王事,當即其中之一類。

3.其他相關辭例

以下對師般相關的其餘辭例作分列討論,首先談談田獵活動。衆所周知,商代存有大量的田獵卜辭,武丁對於此活動具有相當程度的愛好,時常呼令臣屬共同參與。不過在現存材料中我們並不常見到師般參與的身影,少數辭例羅列如下:

A. 貞: 乎般。

《合》10171(65)此版加綴狀况較複雜,可參考林宏明: 《醉古集》第347組考釋,頁188—189。

《合》10934

C. 叀般令田于并。

《合》10958(《合》10959=《東文研》1033同文)

這兩條應該都是命令般前往特定地點進行狩獵行爲的記載。值得注意的是,這三條辭例都是般此人尚未膺任“師”職之前所記録的,目前尚未見到他在武丁中後期受命田獵的明確記載。不過這條辭例可資關注:

《合》4222,重見《合》8352正

在田獵活動之外,其餘一般事務似罕見般的參與,《合》371正反有以下兩組辭例:

《合》371正=《乙》4516

《合》371反=《乙》4517

此外,在般獲得“師”的稱號之後,對於軍事活動,他不僅較多地直接參戰,同時也有不少間接事迹的記載。例如以下這三條辭例:

《合》32900

《合》32901+《合》32770+《合》32773+《屯》134(69)林宏明: 《醉古集》,第187組,頁219—220。

《合》39783

《東大》1169

4.師般參與祭祀活動的迹象

師般雖掌有較高的軍事權力,並且在徵取物資、管理奴隸等方面受到商王的信任,但在卜辭中却罕見此人較爲確切的祭祀相關辭例,這一點與同處武丁中、晚期的雀、子商、婦好、等人相比,有鮮明的差異。經過檢閲,我們得到以下幾條與祭祀活動可能有關的例子:

《合》4223

《合》9478

《合》13675

上面三組是較爲直接的辭例,間接相關的有以下這條:

D. 貞: 于母己御。

貞: 于兄丁御。

《合》2537

此辭貞問命令師般執行某事,而整版卜辭均與御祭有關,故可推知此事可能也與御祭有關。

以上便是可見的所有相關辭例,至於在師般死去後也曾受到商人祭祀,但似乎僅此一見:

《綴續》518組(《合補》10487+《英》397)

此版字體屬於歷一類,同版有“于大示告方”,同文例見《村中南》245+《合》33098以及《合補》10654。(74)辭E綴合見蔡哲茂: 《甲骨綴合續集》,臺北: 文津出版社2004年版,頁137—138。《村中南》245+《合》33098見孫亞冰: 《〈村中南〉甲骨試綴一例》,發表於中國社會科學院歷史研究所“先秦史網站”,http://www.xianqin.org/blog/archives/2807,2012年9月27日。卜辭“祼告”的對象均屬祖先神靈,如“父乙”(《合》13619)、“母辛”(《合》40998)等,可知此時的師般顯然已去世,且武丁亦已死去。然而《村中南》245+《合》33098仍有與沚戓()活躍的記載。我們前面已經提到師般在歷二類卜辭中仍有活動的迹象,而學者研究指出歷一、二類於祖庚時期具有一段較長的共存時段,筆者認爲這就是師般活動的最後一段時間。同時可參照的是,賓組字體中有這樣的辭例:

《合》9627

5.師般親緣關係探討

和子漁、子商、雀等人不同,師般似乎與商王在血統上稍具隔閡,因此無法參與絶大多數的王家祭祀活動,這由前面所引的相關辭例可以看出。雖然我們今日無法通過有限殘斷辭例精密還原師般的親緣關係,不過此人在譜系上源自於王族應該可以肯定,因爲從前文論述商代“師”一稱號的重要性來思考,此職務恐非異姓臣屬可以勝任,前面第三章提到先於般任師職的“”,武丁稱其爲“父”,有廟號“壬”,與羌甲、南庚等先王有明確的血緣關係,(75)可參蔡哲茂: 《武丁卜辭中父壬身份的探討》。可證王族血脉(至少與之同姓)應被視爲擔任此職的條件之一,只是師般所帶有的王族血脉色彩較爲淡薄。由此進一步考慮,不僅是般,連“戈”也應被歸入商人的同姓貴族之中。

退一步想,如果我們肯定師般不是異姓臣屬,而是不帶“子”稱的商人貴族這一前提,但又同時注意到他在禳御、卜疾方面並不受到商王關注且缺乏參與重要祭典的記載,無論對自然神或是祖先神靈的王室祭祀似都被排除在外,與雀、、子賓、子漁等人截然有别,但他又在人生中期之後握有一定的軍事大權,則仍可大略推定此人的血緣關係——或許與商王介於親疏之間,和武丁不屬直系兄弟叔伯的可能性較大,而是關係較遠、可能即將析族而出的舊王族。關於商貴族不帶子稱的問題,林澐曾提到:

其實,畢和雀不但看不出和“子某”在和時王的直系親屬的關係上有什麽明顯的差異,而且在祭祀商王的先公先王方面有特殊的地位……而與子漁、子央的明顯差别,就在於畢和雀是已經自立爲分支家族的族長了……一般説來,如果獨立成立分支家族之後,即使與時王關係很近的人(比如王的兄弟、叔伯),就不再稱子某了。(76)林澐: 《再論殷墟卜辭中的“多子”與“多生”》,《古文字與古代史》第三輯,頁116—117。

可資注意的是,在二期卜辭中有兩版同文卜辭的内容與般相關:

《合》23666

《合》41018

六、 聯繫師般與文獻“甘盤”身份應謹慎

如同第一段所論,由於師般之私名能與傳世文獻中的殷名臣“甘盤”聯繫,早期學者對此大多持肯定的態度,並未多做懷疑。最早董作賓在《甲骨文斷代研究例》一文中,便已據武丁時期卜辭具體提出這樣的看法:

卜辭中甘盤正作師盤。稱師,如吕尚稱“師尚父”,以示尊崇賢臣之意。卜辭師作,盤作般,與盤庚之作般同……一個時期的人物,見於卜辭的本屬偶然之事,竟有甘盤其人,足爲武丁時代信史添一新證,不可謂非契文研究的過程中一件小小的幸事了。(80)董作賓: 《甲骨文斷代研究例》,原載《中研院歷史語言研究所集刊》外編第一種上册,1933年,收入《董作賓先生全集》甲編,臺北: 藝文印書館1977年版,頁416—417。

董先生明確指出“師盤即武丁之師甘盤”,“師盤確曾立於武丁之朝,並且受他的詔命”,此説影響學界匪淺。丁山在其《商周史料考證》一書中也提出類似的觀點:

由於甲骨文所見關於師般事迹之繁,可知甘盤確爲武丁初年的重臣;由於“今般死”的發現,我很疑惑他或死於武丁的中年。師般,在武丁時代,即食土於甘,其子孫因以甘爲氏,故周以來文獻,通稱之爲“甘盤”。(81)丁山: 《商周史料考證》,北京: 中華書局1988年版,頁74。此書爲遺著,寫定於1949年1月。

自20世紀中以降,許多學者都曾發表類似意見,其看法大體一致,都認爲“師般”與文獻“甘盤”爲一人,曾經擔任過商代重臣或武丁之師。(82)可參見諸如胡厚宣: 《釋死》,《甲骨學商史論叢初集》,頁513;陳夢家: 《殷虚卜辭綜述》,北京: 中華書局2004年版,頁366;趙誠: 《甲骨文簡明詞典——卜辭分類讀本》,北京: 中華書局1988年版,頁40;林小安: 《殷武丁臣屬征伐與行祭考》,《甲骨文與殷商史》第二輯,頁276—277。也有懷疑持模稜兩可態度者,如李發: 《商代武丁時期甲骨軍事刻辭的整理與研究》,重慶: 西南大學博士論文(指導教師: 喻遂生),2011年,頁106。事實上,從證史的角度來看,對卜辭與文獻著名人物的聯繫工作一直是吸引人的研究方向,但是即使存在再誘人的材料可比性,我們也必須時時提醒自己甲骨材料的貞卜特性以及和有周以降資料具有時代鴻溝的現實,尤其不應忽視對傳世文獻傳訛現象的合理批判,以免落入人云亦云的窠臼。例如陳昂碩士論文《略論甲骨卜辭中的般》第四章第二節“論般即甘盤”引述前人所提“商代已有三公制度”的可疑觀點,結合戰國以後文獻材料,便做出“般即甘盤”的結論,缺乏堅實證據,應予存疑。如今此觀點大抵已成定論,似無商榷之餘地,但是在通盤分析相關材料之後,尤其傳世文獻存在的若干問題,讓我們對上述成説的立論産生了懷疑。爲便説明,下面先列舉出南北朝以前所能見到的關於“甘盤”此人的所有文獻記載:

A. 公曰:“君奭!我聞在昔成湯既受命,時則有若伊尹,格于皇天。在太甲,時則有若保衡。在太戊,時則有若伊陟、臣扈,格于上帝;巫咸乂王家。在祖乙,時則有若巫賢。在武丁,時則有若甘盤。率惟兹有陳,保乂有殷,故殷禮陟配天,多歷年所。”《今文尚書·君奭》

B. 周公乃稱:“湯時有伊尹,假于皇天;在太戊時,則有若伊陟、臣扈,假于上帝,巫咸治王家;在祖乙時,則有若巫賢;在武丁時,則有若甘般: 率維兹有陳,保乂有殷。”《史記·燕召公世家》

C. 王曰:“來!汝説。台小子舊學于甘盤,既乃遯于荒野,入宅于河。自河徂亳,暨厥終罔顯。”《僞古文尚書·説命下》

D. 六年,命世子武丁居于河,學于甘盤。《今本竹書紀年·小乙》

E. 元年丁未,王即位,居殷,命卿士甘盤。《今本竹書紀年·武丁》

先看成書最晚的《今本竹書紀年》,D、E兩條材料記載了甘盤成爲商王卿士的因由,但却顯然屬於後人的鋪衍,根據王國維以來學者的考證,今本竹書參雜了大量南宋以後新造的材料,可能由明人寫定,故其可信度應存疑。(83)參王國維: 《古本竹書紀年輯校·今本竹書紀年疏證》自序,瀋陽: 遼寧教育出版社1997年版,頁37;魯實先: 《今本竹書紀年辨僞》,《復旦學報》1947年第3期,頁423—456。王國維已指出,此二條承襲《君奭》、僞《説命》而來,也就是上引A、C辭例。關於《君奭》的問題稍後再談,而傳世《説命》三篇爲魏晋時僞作應該已成共識,無庸贅言。《國語·楚語》有一大段相關内容,以下稍做節選:

白公又諫王如若史老之言。對曰:“昔殷武丁能聳其德,至于神明,以入于河,自河徂亳,于是乎三年,默以思道。”《國語·楚語上》

前賢多已指出此處與辭C的内容有一定的因襲關係,後者或即由前者而出,惠棟、朱駿聲、王鳴盛等均有論及。(84)參惠棟: 《古文尚書考》、朱駿聲: 《尚書古注便讀》,二書均收入《尚書類聚初集》,臺北: 新文豐出版公司1984年版,分載第六册頁107、第三册頁285。王鳴盛尚且明確指出僞《説命》“此節之文皆取《君奭》、《無逸》二篇,并《國語》及汲郡古文撰成,而疵謬甚多。”參氏著: 《尚書後案》,《皇清經解》第七册,臺北: 復興書局1972年版,頁4854。然不僅《楚語》此處,乃至《國語》全書却無一句涉及“甘盤”此人,同樣也没提到“就學”之事,這便令人對傳世《説命》所載“甘盤”之記載來源産生懷疑。由此來看,僞古文《説命》關於甘盤的説法另有所本,其淵源很可能與秦漢以後唯一載有甘盤其人的傳世文獻《史記·燕召公世家》有關。

與《今本竹書紀年》的情形相同,《史記·燕召公世家》辭B的内容乃承襲《尚書·君奭》而來,這從文字因襲痕迹來看是很清楚的。(85)參漢達古籍研究叢書叢書主編: 《先秦兩漢典籍引〈尚書〉資料彙編》第一册,香港: 中文大學出版社2003年版,頁244。值得注意的是,《史記》一書中關於甘盤的記載亦僅此一見,《殷本紀》記載:

帝武丁即位,思復興殷,而未得其佐。三年不言,政事决定於冢宰,以觀國風。

這段文字與前引辭例的武丁即位前後的事件背景相同,照理應載有甘盤事迹,但却未見其踪影,同樣情况亦見同書《太史公自序》、《封禪書》、《三代世表》以及《屈原賈生列傳》。以《殷本紀》來説,此文是司馬遷編寫商史的主要書寫場域,若甘盤未被太史公記載於此,反而在《燕召公世家》出現,這是否在某種程度上表現出作者的刻意取捨?不得不更讓我們爲其中因由感到好奇。

根據上述情形,從現存的寥寥幾條材料來看,《尚書·君奭》的辭A應當就是春秋以後有關“甘盤”傳説的唯一源頭。《君奭》是今文二十九篇之一,由伏生口傳,晁錯受之,在内容的傳承譜系上應該是相對可信的,不過就“甘盤”此人的記載來説,仍有值得進一步考慮之處,因爲揆諸所有現存可見的先秦文獻,也就僅有《君奭》載有甘盤,甚至到目前爲止的所有出土文獻與古文字資料中也無從一見,這整體或然率相當值得注意。相較於載有甘盤的僞古文《説命》,近年《清華簡》的出土問世引起學界重視,爲古典學術帶來極大的衝擊,其中便有真正的古本《説命》三篇,其内容爲通過傅説與商王的對話闡發政治哲學與相關思想。而經過檢視,包括這三篇《説命》,所有出土文獻均不見甘盤的任何記載,這個現象足資吾人深思。(86)參李學勤: 《試説楚簡中的“説命”佚文》,《學習與探索》2009年第1期,頁207—208;清華大學出土文獻研究與保護中心編、李學勤主編: 《清華大學藏戰國竹簡》第三册,上海: 中西書局,2012年版。

據此,筆者認爲從人物的重要性、事件背景相關性以及統計學上的引用率角度來思考,《君奭》“在武丁,時則有若甘盤”此句出現的人物應當以“傅説”較爲合理,僞孔傳似乎已察覺到這點,其注曰:

高宗繼位,甘盤佐之,後有傅説。(87)李學勤主編: 《十三經注疏·尚書正義》,北京: 北京大學出版社1999年版,頁441。

這是刻意將此二者在時間上排出先後,以合理化甘盤在此處的定位。但畢竟《君奭》通篇並無一語提及傅説,因此孔穎達也提出質疑:

高宗未立之前已有甘盤,免喪不言,乃求傅説,明其繼位之初有甘盤佐之;甘盤卒後有傅説。計傅説當有大功,此惟數六人,不言傅説者,周公意所不言,未知其故。(88)李學勤主編: 《十三經注疏·尚書正義》,頁442。

孔氏在肯定甘盤存在的前提下,對《君奭》此處未及傅説的情形合理地表達了疑惑,這也正是我們所欲處理的問題。王鳴盛也注意到了這點:

《漢書古今人表》甘盤與傅説並列,此言甘盤不言傅説,蓋偶不及之。(89)(清) 王鳴盛: 《尚書後案》卷廿二,收入《皇清經解》第七册,頁4663。

諸説對甘盤的肯定從文獻上看來其實並不甚可靠,理由已見前述,這是前人受時代的限制所得出的看法。王氏認爲此處不言傅説似無足深怪。但根據前文的陳述,我們有理由對這點提出進一步質疑: 真的只是“偶不及之”嗎?(90)金兆梓亦曾注意此問題,認爲《君奭》之所以録甘盤而未及傅説,是因爲同段文字中周公所引的諸賢人均曾“在新王即位初攝過王政”,故周公列舉以自况,合乎《君奭》文意;參氏著: 《尚書詮譯》,北京: 中華書局2010年版,頁127—128。然事實上除了伊尹一人外,目前並無確切文獻證據可證巫咸、伊陟、甘盤等人曾攝政,金氏説法純屬推測。

《殷本紀》在武丁“三年不言,政事决定於冢宰,以觀國風”的記載之後,緊接的便是“武丁夜夢得聖人,名曰説”,記述他在版築之中獲得名臣傅説的故事。傅説身爲武丁時期最著名的大臣,其起於胥靡的事迹在古代家喻户曉,流傳極廣,形成了深刻的長期文化記憶。以下略舉東漢以前傳世文獻中與傅説相關的内容:

傅説得之,以相武丁,奄有天下,乘東維,騎箕尾,而比於列星。《莊子·大宗師》

孟子曰:“舜發於畎畝之中,傅説舉於版築之閒,膠鬲舉於魚鹽之中,管夷吾舉於士,孫叔敖舉於海,百里奚舉於市。”《孟子·告子下》

傅説被褐帶索,庸築乎傅巖,武丁得之,舉以爲三公,與接天下之政,治天下之民。《墨子·尚賢中》

如是而又使以象夢旁求四方之賢,得傅説以來,升以爲公,而使朝夕規諫。《國語·楚語上》

閎夭之狀,面無見膚。傅説之狀,身如植鰭。伊尹之狀,面無須麋。《荀子·非相》

伯里子道乞,傅説轉鬻,孫子臏脚於魏,吴起收泣於岸門,痛西河之爲秦,卒枝解於楚。《韓非子·難言》

伊尹,庖廚之臣也;傅説,殷之胥靡也。皆上相天子,至賤也。《吕氏春秋·求人》

説操築於傳巖兮,武丁用而不疑。吕望之鼓刀兮,遭周文而得舉。《楚辭·離騷》

陳子曰:“夫善亦有道,而遇亦有時,昔傅説衣褐帶劍,而築於秕傳之城,武丁夕夢,旦得之,時王也。”《説苑·善説》

故虞舜耕於歷山之陽,立爲天子,其遇堯也;傅説負土而版築,以爲大夫,其遇武丁也。《韓詩外傳·卷七》

相關的例子很多,不煩贅引。司馬遷在《史記》一書中便分别於《三代世表》、《封禪書》、《殷本紀》、《屈原賈生列傳》、《遊俠列傳》、《太史公自序》中提及傅説及其事迹,顯現出對此人的深切認識。而根據筆者的統計,相較於甘盤的六條記載(其中三條僞作),南北朝以前傳世文獻關於傅説的記載不下五十則,尤其是屢見於戰國文字出土材料中,例如《上博簡》、《郭店簡》,以及前面提到《清華簡》第三册所保留的完整《説命》三篇,甚至在同書所收録《良臣》篇中,武丁賢臣亦僅載傅説、保衡二人。(91)值得注意的是,《今文尚書·君奭》中所載商、周賢臣中除巫咸、巫賢、師般外,其餘八人俱見清華簡參《良臣》,巫咸(賢)廣見於傳世、出土文獻,自無可疑。《良臣》作者未收此三人之因由想來必不同,對前二者是失收,對後者很可能根本不知有此人。可見其事迹長期被廣泛地傳頌、流傳與改寫,在商史中的地位遠非僅有一則確例的“甘盤”可及,因此我們提出對《君奭》此記載的質疑,顯然有其必要。

從甲骨文的角度來看或許也能提供一些新視角,卜辭中的“般”、“師般”,前者稱謂均集中出現於武丁中期,後者出現在中後期,甚至已晚至祖庚中期,理由已見前述。目前所能確定的事實是師組以及師賓間類字體都無法見到般的存在,也就是説武丁早期的辭例中没有般這個人,此人的出現與活躍必須晚到中期之後。然而以《君奭》“在武丁,時則有若甘盤”演繹出的傳世文獻,指出甘盤與武丁於即位之前早已有所交往,所謂“舊學于甘盤,既乃遯于荒野,入宅于河”,且很可能早於徵舉傅説的時間,這顯然便與卜辭的記載産生了矛盾。韓江蘇也指出:

董作賓在《甲骨文斷代研究例》中認爲甘盤就是甲骨文賓組卜辭的師般。但據文獻所載,甘盤活動在小乙之世、武丁前期;賓組卜辭的師般,主要活動在武丁中後期。另,甲骨文中的師,不是尊師之師,師在卜辭中,多與商王朝的軍隊有關,師般是否爲甘盤,受材料所限,無法證實。(92)韓江蘇、江林昌: 《〈殷本紀〉訂補與商史人物徵》,頁215。

其説信然。今天如果想要調和這種種矛盾,勢必得先提出文獻甘盤活躍於武丁中晚期以後的證據,但從現有資料來看,這種努力恐怕是徒勞的。

如果本文以上討論得以成立,則對《尚書·君奭》中“甘盤”存在的問題確應予質疑。是否有可能此甘盤實爲傅説之僞誤,是在春秋戰國以降,迄於晁錯以隸書寫定的長期文字傳抄過程中,因字形、字音上的訛寫和誤讀所導致,顯然值得學者加以關注,這其中因由,必須藉由出土材料與傳世文獻的雙重對勘才能得到進一步的證實。(93)甚至在晁錯之後,孔壁古文《尚書》的出現也産生了異文問題,如《君奭》同段中,“巫咸”的考訂便引起了争議,東漢《白虎通義》據今文本作“巫戊”,並引爲殷人以生日命字之例證。王念孫、王先謙從之,以今本作“咸”爲誤從古文本之訛。章炳麟據之推論《白虎通義》該戊字最早應寫作,乃古文戊字,後來歷代刊刻均因之誤混咸字。捷按: 此例可與本文對“甘盤”的推論合觀。王説見《經義述聞》卷四“巫咸乂王家”條,道光七年重刻本,頁16—17;章説見氏著: 《太炎先生尚書説》,北京: 中華書局2013年版,頁163—164。我們知道,現存《尚書》一類的上古資料在人名上確實存在或多或少的錯訛,以《逸周書·祭公》爲例,其中一段文字“祭公拜手稽首曰: 允乃詔,畢桓於黎民般”,末句歷來不得其解,古今注家往往圍繞在“黎民”二字作文章,(94)參黄懷信、張懋鎔、田旭東: 《逸周書彙校集注》,上海: 上海古籍出版社2007年版,頁931—932。事實上從新出土《清華簡·祭公》的相同段落來看,這段文字内容如下:

原來“畢桓於黎民般”包括了當時重要的三公畢桓、井利、毛班之名,只是由於長期的傳寫過程中發生了訛誤,導致原貌失真。(95)參沈建華: 《清華楚簡〈祭公之顧命〉中的三公與西周世卿制度》,《中華文史論叢》,2010年第4期,頁379—404。由此看來,《君奭》篇的“甘盤”是否也經歷了類似情况,是值得深思的。

最後補充一點,如果真的爲了某些原因而要將武丁時人與文獻作比附,揆諸現有之證據,筆者認爲不可信的層面仍占多數。就以最著名的傅説爲例,前面提到此人大量出現於後代文獻中,是武丁時期的代表性人物,從歷史的或然率來看,武丁時期的甲骨材料存世成千上萬,理應保有若干此人的直接或間接資料才是。然而事實是研究者到目前仍無足够證據將卜辭中的任何人物與傅説作可信的連結,這一方面是囿於卜辭記述本身的簡短與省略性,一方面則與文字釋讀的正確性有關,若無法突破這些限制,所花費的功夫將流於徒勞,是知從事繫聯人名的研究仍應謹慎爲宜。(96)林小安近來爲文,將卜辭“雀”定爲異姓臣屬,試圖將之與文獻中的武丁名臣傅説作聯繫,參氏著: 《殷王卜辭傅説考芻議》,《古文字研究》第二十九輯,北京: 中華書局2012年版,頁113—119。此説比較傳世文獻與卜辭中傅説、雀的出現頻率以及地位,自有其内在邏輯可言,不過在解讀卜辭上似稍過武斷,如僅據《合》13869“雀肩同有疾(林文釋爲‘骨凡有疾’)”、《合》110“雀其殙(林文釋爲‘雀其死’)”等辭例便推測“雀至武丁中晚期已垂垂老矣”,未免流於揣測,忽視此人消失於典賓胛骨類字體之後的現象;且未討論雀與商族隱含血緣關係的諸多綫索;尤其文末聯繫“雀”、“説”音讀的方式較爲粗疏,其不顧藥部、月部古韻遠隔且兩類未見相通例之事實,僅憑《廣韻》收字與《詩經》韻字作比附,表示“雀與説古音相近”,值得商榷。

七、 結 語

本文藉由對甲骨文本的細緻爬梳,從大量以軍事爲主的卜辭内容着手,結合其他相關辭例,試圖以第一手材料作爲研究主體,並配合商周“師”職的探討以及傳世文獻分析,針對晚商重要人物“師般”進行深入研究,希望藉此更加釐清此人在晚商武丁、祖庚時期史迹活動的原貌。

經過前文的研究可發現,師般在武丁中期以前並不加“師”稱號,“過渡2”類辭例徑以“般”稱之。到了中晚期以後,直至其於祖庚祖甲之交死去,很長的時間内他都擔任王朝中唯一的“師”職,這表示此人在這段時間握有相當的軍事權力,而卜辭顯示其軍權除了直接參戰以外,似偏重於運籌帷幄,例如前引《合》7508+《合》8309記載貞問是否“乎般爰我”,商王呼令某人來援,僅此一見,可能透漏出他的後援性質,且一戰可動用萬人(《合》8715),這似乎顯示他握有後方統籌調動部隊的大權,或至少有協調各股軍勢的職責,這也可能是當時“師”職的重要特點,值得注意。

雖然他握有一定軍權,但比較而言,其權勢仍明顯不如同時代的雀、子商、婦好以及等人,這可能與武丁個人愛好有較大關係,而與血緣遠近無涉,卜辭顯示商王對其關切程度遠不及上述諸人。據本文研究,師般與師類似,較可能屬於舊王族出身,其帶有“以氏爲名”的迹象,稍後出組二類卜辭中的“般”族或即其後人。他很可能長期供職於王庭,和一樣在商王身邊隨時接受差遣(《合》6078),(97)島邦男便曾根據相關辭例,得出擔任“王家冢宰”、支配王臣的看法,參氏著: 《殷墟卜辭研究》下册,上海: 上海古籍出版社2006年版,頁917—918。而除了主要的軍事任務外,他常出現在與管理奴隸相關的卜辭中,並受商王命令前往徵取、貢送物資,可見此人在王室中的職責也是相當多元的。

最後必須指出的是,後人往往認爲此師般即傳世文獻中武丁名臣“甘盤”,並藉此説明“二重證據法”之重要。然而正如本文前段所述,從現有甲骨學、文獻學的材料上來看,這個人物的繫聯明顯是可疑的,“甘盤”存在的文獻證據不甚可靠,則據之建立的二者聯繫也必須加以質疑,不可率而等同之。

本文蒙同仁葉玉英、孫飛燕過目校讀,指出若干錯誤,在此謹致謝忱。