韩侯岭上曾留名

2018-11-30王亚新

王亚新

灵石县东南20余里有高壁岭,又名韩侯岭、韩信岭,地处险要,曾为山西南北交通之要隘,自汉以来就是长安太原驿道的重要节点。唐杜佑《通典·州郡九》汾州目:“灵石县:…今县东南有高壁岭、雀鼠谷、汾水关,皆险固之处。”《大清一统志》霍州卷山川目:“高壁岭…新志一名韩侯岭,在县南二十五里,南去霍州八十里,五代时北汉于此置砦,今名高壁铺。”岭上有古墓,传为汉淮阴侯韩信墓,墓前有祠曰韩侯祠、韩侯庙。清嘉庆《灵石县志》卷之一山川目:“韩侯岭在县南二十里,上有韩侯庙,墓在庙后,多名人题咏。”卷之十古迹目:“韩侯岭山势奇拔,当南北之冲,为邑之咽喉也,本名高壁。相传汉高祖征陈豨,于代返驻岭上,会吕后杀侯长乐宫之钟室,函首送帝所,遂葬焉。后人即其墓前建庙祀之,往来公卿韵士题壁甚多。”可见韩侯岭由高壁岭演变而来,韩侯祠由韩信墓而得名。

据元集贤学士归旸撰《重修汉淮阴侯庙记》,灵石韩侯祠始建于金明昌年间(1190-1195),元大德年间(1297-1307)曾增建修葺。或在当时世人已有韩信墓、祠真伪之辩,归旸在文中提到:“……灵石之有庙,何也?侯所经也,灵石者自汉适赵之道也。侯尝王齐与楚矣,而本侯之功者,史所称也。且言祀侯者,以其功不以其爵也。”乾隆二十九年(1764年)灵石知县张学洙撰《重修韩侯庙记》:“……余窃见遗冢岿然而史册无征,或者曰:侯实经此而储胥何地,志乘缺焉勿载,是二说焉。…奈何未央之冤,衔恨千古,后之人思之、慕之又从而悲痛之,爰因荒冢而立庙以祀,此三代直道之遗,宁独于灵民有异焉?而又何疑焉?”曾随郭嵩焘出使欧洲,光绪朝又出任驻日公使的晚清外交家贵州遵义人黎庶昌光绪十三年(1887年)丁忧毕,经四川、陕西、山西、直隶返京,行程万余里,在灵石曾访韩侯祠,沿途所记日记以《丁亥入都记程》为名刊刻,途径井陉固关时也有议论:“余此行四五千里,所见古迹未有如诸葛武侯及淮阴侯之多者。自成都至五丈原,凡二千数百里,处处皆有诸葛忠武侯故迹。自栈道中之樊河、陈仓口,至井陉几三千里,亦往往有淮阴侯故迹。想见二公经略中原,定三秦,徇燕赵,功虽有成有不成,而其伟略英谟,冠绝古今,真令人景仰不置。”可见,灵石建韩侯庙的合理性在于高壁岭曾是韩信建功立业所经之地,建庙是为纪念他的功业和后人对他的景仰以及对其悲剧人生的同情而非爵位,从而亦可见民心之向背,至于墓之真假又有什么关系!

一

自灵石韩侯祠立,南来北往的王公贵族文人骚客不知写下多少诗文楹联,以寄托思古之幽情。其中最引人注目的要算下面一联:“十年成败一知己,七尺存亡两妇人。”还有更浓缩的版本,减掉头两字成为:“成败一知己,存亡两妇人。”此联堪称韩侯岭第一名联,很多清人日记曾提及。

时间最早的似李燧撰《晋游日记》,乾隆五十八年(1793年)五月十七:“十七日,行三十里,至灵石县,……又二十里,上韩侯岭。上下各二十里,鸟道盘折,岭上有墓,墓前有祠,祠壁题诗甚多。惟吴公逢圣,桐城人,现官保定司马句云:‘十年成败一知己,七尺存亡两妇人。语颇新警,馀俱尘饭土羹。至某题句云: ‘何事韩侯祠尚在,一头摇动万人头。真是喷饭。又二十里,住仁义镇。”李燧,字东生,号青墅,直隶河间人,官浙江下沙头场盐课大使,著有《青墅诗稿》十卷。李燧曾任同府山西学政戈源的幕僚,故有此《晋游日记》。

曾任两江总督的湖南人陶澍,嘉庆年间撰有《蜀輶日记》,嘉庆十五年(1810年)六月十七:“十七日:二十里,过韩侯岭,其颠有淮阴侯墓,岿然而高。汉高帝征陈豨,自代还驻于此,适吕后函侯首至,遂葬焉。墓前有祠,石刻颇多,惟吴逢圣一联云:‘十年成败一知己,七尺存亡两妇人。惜全首未称。二十里,下岭,尖仁义驿。”过韩侯岭时,陶澍也赋诗一首:“飞鸟愁难越,祠亭杳霭中。悬崖封古穴,大树卷悲风。并足羞诸将,推心误乃公。汉家旧陵阙 ,搔首夕阳空。”

前面已提到的黎庶昌《丁亥入都记程》,光绪十三年(1887年)六月初六:“六月初六日,行。五里入灵石县界,经过逍遥岭,十里仁义驿。……二十里韩侯岭,尖。过此辙道更狭,舆夫复易轴。岭巅有韩信墓,……墓大可亩馀,前有祠,祠内题刻极多,惟吴逢圣‘十年成败一知己,七尺存亡两妇人二语,最脍炙人口。……下山二十里灵石县。……入灵石境后, 道旁窑洞往往有高二三层者,远视绝似洋楼,殊觉别致。是日晴。途遇西藏喇嘛贡使。”

上面三位的日记有个共同的特点是只记录一联,全诗并未收录。万幸的是道光年间的董醇填补了这个空白。道光二十九年(1849年)时任户部主事的董醇随祁隽藻赴四川后改道陕甘,途径直、山、陕、甘四省,此次旅行的日记董醇以《度陇记》为名刊刻。道光二十九年十月二十八:“二十八日,……五里韩侯岭,淮阴墓距其巅。……祠壁石刻甚多,记两律,云:‘百战勋名一概删,头颅草葬此荒山。罪疑布越宜轻减,功比萧曹岂妄攀。亭长八年成帝业,将军三族弃人间。项王虽死匈奴在,谁与边城杀敌还。末署杨霖川。‘高鸟原来是项秦,淮阴勋业古无伦。十年成败一知己,七尺存亡两妇人。孤冢何如钟室闭,荒祠应比将台新。简城遥接长桥在,国士千秋结比邻。末署吴逢圣。五里郭家沟,出祠下岭,沟在岭底,有汛,有天险桥,过桥,复升。八里北台,七里仁义驿,有镇,四围皆山,状如深阱,人烟颇稀。”从董醇《度陇记》,我们终于可以知道这副名联的出处,但还有个遗憾是,关于作者的信息,四位日记的主人都提及有限,对吴逢圣生平还知之甚少。

李燧《晋游日记》提到吴逢圣,桐城人,官保定司马。查《清代官员履历档案全编》有吴逢圣条:“吴逢圣,安徽人,年五十三岁。由举人选授江苏兴化县教谕,乾隆四十五年十二月内补授山西万泉县知县,四十九年九月内调平遥县知县,五十三年保荐卓异,五十五年内用直隶保定府同知,六十二年十二月内用福建延平府知府,嘉庆四年三月内调福建台湾府知府,休致。”清马其昶撰《桐城耆旧传》载:“吴公讳逢圣,字眉爽,乾隆二十五年举人,至台湾知府。献狱如家人对话,不事鞭扑,尽得情伪。解组归,渡海猝遇盗舟。盗窥其虚囊,相率引去。诗才雄逸,有《铁侬诗钞》四卷。”据《清人室名别称字号索引》:“吴逢圣,字眉爽,号铁侬,桐城人。”查民国《万泉县志》政治卷之二政治下职官目:“吴逢圣,安徽桐城,举人。(乾隆)四十六年任。”光绪《平遥县志》卷之七职官志知县目:“吳逢圣,安徽桐城县,举人。乾隆四十九年任。”

司马是有清一代对同知一职的雅称,据以上资料可知:吴逢圣,字眉爽,号铁侬,安徽桐城人,撰有《铁侬诗钞》四卷。曾官江苏、山西、直隶和福建。从乾隆四十六年(1781年)至五十五年(1790年)间在山西万泉县和平遥县任知县,时间长达九年。无论从姓名、籍贯、科举功名、任职时间,完全可以坐实此吴逢圣一定是韩侯岭第一名联的作者无疑,该诗应该是作者在晋任职期间的作品,确切年代极有可能是乾隆四十九年(1784年)作者由万泉县转任平遥县路经韩侯岭时所作。

二

此外《度陇记》中提到署名杨霖川七律的颈联:“亭长八年成帝业,将军三族弃人间。”知名度也颇高。查光绪《平遥县志》卷之七职官志知县目:“杨霖川,湖北武昌县,进士。嘉庆二十四年任。”道光《阳曲县志》卷四职官表知县目:“杨霖川,湖北武昌,进士,由忻州升朔平府调太原府(道光三年)。”赵禄祥《中国美术家大辞典》:“杨霖川,清代书法家,湖北武昌人,嘉庆二十二年(1817年)丁丑科进士。以书法见长。”《清人室名别称字号索引》:“杨霖川,字仲济,武昌人,室名:金阴书屋。”

从目前所能收集到的资料看,无论作者姓名、作者文学功底、大致创作时间,几乎都可以证明“亭长八年成帝业,将军三族弃人间。”一联出自曾任平遥、阳曲知县的杨霖川之手。只是尚缺乏直接证据。

杨霖川,字仲济,湖北武昌人,嘉庆二十二年(1817年)丁丑科进士。嘉庆二十四(1819年)年至道光元年(1821年)任平遥知县,道光元年(1821年)至道光三年(1823年)任职朔平府,道光三年(1823年)至道光四年(1824年)任阳曲知县。据光绪十一年(1885年)《武昌县志》卷十《艺文》,杨霖川撰有《金阴书屋诗文集》。嘉庆二十四年(1819年) ,任平遥知县的杨霖川在平遥文庙重建书院,取名古陶书院(后复名超山书院),盖平遥为古陶唐之遗墟也。从杨霖川在山西的经历看,韩侯岭题诗很可能写于嘉庆二十四(1819年)年至道光元年(1821年),在平遥任职期间。

三

有趣的是,韩侯岭上被后世文人激赏的两副楹联,在灵石当地似乎并不特别受欢迎。嘉庆、民国以及1992年版《灵石县志》均未收录。嘉庆、民国《灵石县志》所收韩侯岭楹联只有署名王志湉的一副:“气盖世,力拔山,因公束手;歌大风,思猛士,为子伤怀。”

王志湉,字千波,陕西华州人,善诗赋。其弟王志瀜嘉庆十四年(1809年)至二十二年(1817年)任灵石知县,期间主持纂修嘉庆《灵石县志》。灵石夏门镇百尺楼下,汾水之滨峭壁上石匾“夏门春晓”即王志瀜所题。

四

清初杰出文学家、诗人渔洋山人王士祯,顺治十五年(1658年)进士,官至刑部尚书。康熙十一年(1672年)六月奉命典四川乡试,七月出发,《蜀道驿程记》是其沿途日记。七月十六日:“十六日:发灵石,路犖确去汾水渐远。二十里登韩侯岭,祠在山巅,墓在祠后,壁间诗版甚多。以沁水常伦为冠,书亦有晋人风气。午,次仁义驿,有韩苑洛先生小词,自跋云:‘淮阴欲吊兴迟迟,已有原忠壁上诗。黄鹤楼前无李白,西风惆怅写新诗。颇有致。友人董御史玉虬(文骥)题韩侯祠句云:‘春雨王孙草,灵风古木丛予最击赏之。可与常诗匹敌也。暮抵霍州。”过韩侯岭王士祯以《韩侯岭题壁》为题,写过一首五律:“乌喙那堪共,良弓久自藏。一军惊大将,千古痛真王。势已归诸吕,何劳守四方。世家谁载笔,读史泪沾裳。”

王士祯以诗名世又是诗论“神韵说”倡导者,他从神韵说的要求出发,特别强调诗的冲淡、超逸和含蓄,所以李、杜、白都不入他的法眼。常伦诗能被他誉为韩侯岭题诗之冠实属不易。虽然王士祯日记并未抄录常诗,但查找此诗不难。常诗也是一首五律,诗题为《和王公济过韩侯岭》:“汉代推神武,将军第一人。祸奇缘蹑足,功大不容身。带砺山河在,丹青祠庙新。长陵一抔土,寂寞亦三秦。”

常伦,字明卿,号楼居子,沁水县端氏镇西樊庄人。明正德六年(1511年)20岁中进士,那一年的状元是四川人、明代三大才子之首的杨慎(升庵)。所以常伦和杨慎是同年。常伦善骑射好饮酒,喜诗词赋,散曲尤为特长。生性浪漫,放荡不羁,34岁坠水而亡。他的两位朋友兼同年,一位即韩侯岭诗题中的王公济(名溱字公济号玉溪子),为他料理了后事。另一位南大吉(字元善号瑞泉),为他刊刻了两部选集:《常评事集》(四卷)和《常评事写情集》(两卷)。明代文学家史学家王世贞《艺苑卮言》卷六中比较详细地记录了常伦的生平事迹:“常明卿多力善射,…常引满沾醉,竟驰去弗顾。又时遇倡家宿,至日高舂徐起,或参会不及,长吏诃之,敖然曰:‘故贱时过从胡姬饮,不欲居薄耳。竟用考调判陈州,庭詈御史,以法罢归,益纵酒自放。居恆从歌伎酒间度新声,悲壮艳丽,称其为人。又好彭老御内术,自谓得之,神仙可立致。一日省墓,从外舅滕洗马饮,大醉,衣红,腰双刀,驰马尘绝,从者不及前。渡水,马顾见水中影,惊蹶堕水,刃出於腹,溃肠死,年仅三十四。平阳守王溱其故人,为收葬之。常有诗吊韩信曰:‘汉代称灵武,将军第一人。祸奇缘蹑足,功大不谋身。带砺山河在,丹青祠庙新。长陵一抔土,寂寞亦三秦。至今为中原豪侠之冠。”放在现在看,常伦也是个问题青年。王世贞引常诗个别字与后世流行版本不同,对常诗评价颇高。

五

有明一代名臣于谦曾巡抚山西,曾作《过韩侯祠》七律一首:“蹑足危机肇子房,将军不解避锋芒。成功自合归真主,守土何须乞假王。汉帝规模应豁达,蒯生筹策岂忠良。荒坟埋骨腰山路,驻马令人一叹伤。”其实于谦本人何曾懂得避锋芒之理?否则也不会引来杀身之祸。

结 语

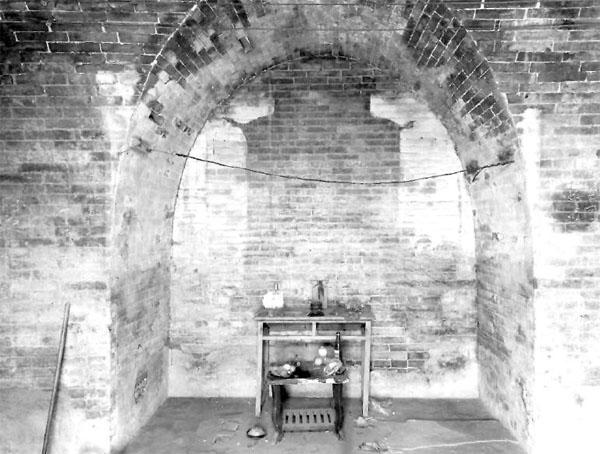

戊戌七月初十,笔者从仁义登韩侯岭,拜谒韩侯墓,上得岭来才知高壁村几年前因采煤地面沉降已整村搬迁,岭上惟遗荒冢。墓前残存的韩侯祠空空如也,曾经满壁的历代诗文已化作过眼云烟,独怆南北过客之心。只能在故纸堆中翻检,以其重建笔者心中的人文韩侯岭。

上距淮陰侯被诛二千二百一十四年。