缅怀大家孟伟哉

2018-11-30高玉柱

高玉柱

孟伟哉(1933-2015),中国当代著名作家、画家,山西洪洞人。他参加过解放战争与抗美援朝战争,1953年在朝鲜战场负伤。1958年毕业于南开大学中文系,1979年加入中国作家协会。历任太岳第八总队军政干校学员,连队宣传员,180师文工队副分队长、师政治部宣传科见习干事,538团宣教股见习干事,师政治部秘书,中国人民大学语言文学系讲师,中共中央宣传部文艺处干事,人民文学出版社编审、副总编辑,《当代》杂志副主编,中共青海省委宣传部副部长兼省文化厅厅长、党组书记,《现代人》杂志主编,人民文学出版社社长、《当代》杂志主编,人民美术出版社社长、中共中央宣传部文艺局局长,国家新闻出版总署专员、中国文学艺术界联合会党组副书记兼秘书长。全国第八届人民代表大会代表,全国人大教科文卫委员会委员,国际笔会(中国中心)会员、中国作家协会第四届理事、第五届全国委员会委员、中国作家协会名誉委员、中国艺术文化普及促进会会长。1991年被国务院授予有突出贡献的专家,终身享受政府津贴。

一

孟伟哉生于洪洞,长于洪洞,祖先的墓茔在洪洞,洪洞是他的故乡。是在故乡洪洞,在洪洞明姜镇的小小的北庄村,他吮吸了母亲第一滴乳汁,受到了父亲第一次命名,看到了第一片蓝天,开始了蹒跚学步。故乡是他人生的起点,不论他在国内国外,不论走过多少名山大川,不论它们何等雄伟、辽阔、壮丽,都不能让他忘记故乡的霍山和汾河川。在国内外,他见识过许多山泉、河流、古刹、宫殿,然而,无论它们多么清澈浩荡、巍峨辉煌,都不能让他忘记故乡的霍泉、广胜寺和高耸云天的飞虹塔。

北庄村位于洪洞广胜寺飞虹塔下。东靠霍山,北依女娲陵,南接伏羲画卦处,西临汾河。霍泉水沿村环绕奔流欢唱,村庄里荷花挺立,稻谷飘香……村庄里上圪垯有一座清末民初的五孔券洞砖窑的四合院,坐北朝南。窑顶灰色栏墙上的烧制精美的花卉、猫头滴水;青砖素瓦横竖组成的几何图案像音符曲线跳跃流动,似乎想告诉人们这是作家孟伟哉的古宅、故居。

1933年12月10日夤夜,朗朗天空,星星闪烁。一个新的生命降生到这个世界上,降生到这座小院里。他的父亲给他起了一个响亮的乳名“孟全”。他上小学的时候,母亲请来舅舅给他取个“学名”,舅舅与他父亲是同学,又是乡村早期参加革命的知识分子,希冀他长大成就伟业,取名“伟哉”。

在孟伟哉的记忆中,有一天,村里来了卖红枣的,他想吃。父亲不买,卖枣的人抓了一把白给他,父亲断喝一声不让他接,然后到了自己家门附近,父亲就打他的脖子骂他,母亲劝解,父亲愤怒地说:“我怕我死后他没有志气,没有骨气,现在我活着人家对他好,我要是死了,人家對他就不一样了。”这一次挨打让孟伟哉终生难忘。也是他父亲遗留给他的精神遗产:“人要有志气”“人要有骨气”“人要有立场”。 孟伟哉父亲孟守义早年参加革命,是一位革命军人,是山西抗日决死队一名排长。1939年蒋介石、阎锡山发动“十二月事变”。他父亲奉命回村做地下工作,被叛徒告密,阎锡山顽军在一个乌云密布、雷雨交加的夜晚将他父亲逮捕。在狱牢,敌人对他父亲软硬兼施,严刑拷打,他父亲大义凛然,宁死不降。穷凶极恶的敌人用刺刀将他父亲活活捅死,扔到广胜寺山后的煤窑深井里,时1940年元月,享年24岁。

父亲牺牲后,敌人千方百计寻找孟伟哉斩草除根。年幼的他东躲西藏,过着受欺负、被侮辱、遭歧视、颠沛流离的生活。在白色恐怖和邪恶势力面前,孟伟哉幼小的心灵里萌生着愤怒和仇恨,反抗和革命。但父亲坚毅刚强的革命精神和母爱无私的精神,始终激励着孟伟哉,鼓舞着他在人生的道路上不断前进。

孟伟哉上学时,勤奋好学,作业认真,忠厚老实。他的小学老师贺逢贤是第一位让他写日记的老师。有一段时间,贺老师每天写一篇以抗日为内容的讲演稿让他背诵,而且要他用演讲的语调大声来背。贺老师还进行学期考试演讲,写日记和散文。这些对他都是有益的训练。上高小时他是学校里的文艺骨干、小演员,还是首届学生会主席。他们经常到胡坦、苑川、石门峪等抗日根据地进行文艺演出。1948年春天,他秘密地加入“民主青年团”(1949年4月,中国新民主主义青年团成立;1957年5月改为中国共产主义青年团)。1948年5月,孟伟哉(14岁)考入太岳中学初中,但未就读。6月,自愿入伍。参军时,母亲家中没有一文钱,就把家中仅有的三丈白布送他作盘费。他把白布缠在身上,含泪跪拜,告别母亲,和三个同学踏上征途。

二

孟伟哉参军后,随部队挺进大西南,参加了解放西南西北的解放战争。16岁就当上了“军代表”。1949年12月的一天,他突然接到紧急命令,师首长派他进成都去执行接管国民党起义部队一个独立汽车营(国民党第十三战区后方勤务司令部所属之独立汽车第十营)的任务。他带两颗手榴弹随同国民党军队上尉前往成都。那个营部驻扎在市区五龙路的文英小学,是一座中国式的木板楼。国民党军队互有矛盾,95军一个步兵排住在汽车营,监视汽车营。孟伟哉作为“军代表”,才16岁,他心里紧张。但是他得让这个排离开。他只身一人拿个手榴弹向那个排讲了解放军的政策,这个排马上就撤走了,很顺利地完成了师首长交给他接管国民党起义部队的任务。当天晚上,他教文英小学的教师唱《东方红》,迎接解放军入城。他是他们师第一个进成都的解放军。

1950年,朝鲜战争爆发。年满17岁的孟伟哉,于1951年3月22日,唱着“雄赳赳,气昂昂,跨过鸭绿江”的战歌,随部队进入朝鲜半岛。这天夜里,月光明亮,他在月光下写出进入战场的第一篇日记:“夜行晓宿,一千五百里,半月有余,到达兵车辚辚,炮声隆隆的前线。战场笼罩着肃杀之气,夜色朦胧中,那肃杀之气更加逼人和神秘。一条一条堑壕,一片一片废墟,一辆又一辆被击毁焚烧而变成焦黑框架的汽车。”

孟伟哉在朝鲜前线是师政治部宣传科见习干事,主要编辑师里的《战士生活报》。一手拿枪,一手握笔,他在战斗序列里,要跟随师指挥所和战斗部队行动。七个昼夜,风驰电掣,他们180师突破敌军防线,长驱直进数百里,跨过三八线,距汉城只剩六公里。半个月后,风云突变。师指挥所和主力部队陷入美军和李承晚军的重重包围!

这是抗美援朝第五次战役第二阶段,两翼友军撤退,180师担任阻击掩护任务而呈孤悬之势;加之美军掌握了我军的弱点——靠肩膀扛粮弹,只能维持一周的锐气,它用所谓“磁性战术”主动撤退,在你失去攻击锋芒时,依仗机械化优势,迅速转为反攻,大胆贴上你,粘住你,被包围,终于成为严酷的事实。

大炮的轰击声,在他们周围激烈地爆响着,四面都在战斗,上级命令销毁文件!孟伟哉把皮囊里的文件撕碎,塞在山溪的污泥里,只留下他的日记本和团费证没有销毁,他想如果我牺牲了,我不怕敌人知道我是青年团员,我的日记不会泄露军事机密,它只能作为一个志愿军战士的激越感情的记录。

深夜突围时,掩护他们的只有一个排的兵力,两面山上都有敌人,要在几百米的空隙中突出去,他想如果突围时与敌人遭遇,先用手榴弹,再用手枪,而最后一粒子弹留给自己,决不当俘虏。他把身上穿的美军服装(这衣服是战利品)脱下,扔掉,心想,即使牺牲了,也要穿自己的军装,不能让美国佬踢着我的尸体辱骂我们没有衣服穿。(根据这一经历,1982年孟伟哉写过一个短篇小说《尊严》)。猛烈的炮弹在空中闪光,孟伟哉总是以光速和声速的时间差读秒,计算炮弹的距离,并格外专注地分辨那飞来的炮弹是乐音还是噪音,判断着它的着落点离他远还是近。

1953年春季,孟伟哉在“510”高地坑道的北口外厕所里大便,忽然一架敌机临空,眼看着敌机放出两枚炸弹,闹得他很尴尬,抱着一屁股屎钻进坑道吧,太狼狈了,有失军人尊严,会招战友笑话;不动不躲吧,它真要你的命怎么办?一两秒的时间,他脑子里像计算机高速运算,但从那炸弹飞行的斜角判断,不会落在身边,只能炸到北面向阳的山坡上,于是他便没有动。那炸弹果然如他所料,只是他紧张了一刹那。

后来,孟伟哉调到师政治部任秘书,不幸“死”过一次。1953年夏季反击战中,一天,他拿着领导签批的文件,握着他珍爱的金星笔,一路跑步越过山坡小径,就在这时,敌机又来轰炸。如果他按照常识,凭经验和动作要领,听到敌机的嗡嗡响便止步隐蔽,肯定不会出事。但他是个军人,要坚守在自己的岗位上,必须到达目的地木板房,处在自己的岗位。于是他反而跑得更快。他跑上山梁后正好听见飞机炸弹的啸声,而且凭经验他心里喊了声“糟糕”两字。那不是悦耳的声音,而是哧哧啦啦的怪声。他面前就是文化科科长邢云璋(部队作家)的掩蔽部的入口处,他不钻,一个心眼就是要到达自己的岗位——木板房!当他心里反应出“糟糕”之念跳下一米左右的土坎,跳到文工团三个女同志的掩蔽部的入口处,还想再奔木板房时,他没有听到炸弹爆炸,就什么都不知道了……

事后得知,当時炸弹落在三个女同志掩体近旁,孟伟哉挨了弹片更挨了强烈气浪的冲击,头部和脸部受到火药烧灼,猛烈倒地身上埋压了许多的土石。若不是高约一米的掩体隔挡“保护”,肯定粉身碎骨。这一次他“死”的最大体会是,这样的“死”一点也不痛苦,但死去活来深感生命之可贵。你是一个生命,别人也是一个生命。那么多烈士不得复活,活着的人岂能儿戏人生!

孟伟哉从这个阵地奔向另一个阵地,进行采访。在战斗间隙抓紧时间写作。没有纸张,他就在香烟盒上写。他采写的战斗通讯《英勇的守卫者》,发表在军区的《前进报》上。在战壕里写的诗,被赴朝慰问团副总团长陈沂将军节引,发表于《人民日报》(1952年11月)。1953年4月,孟伟哉在战火纷飞的朝鲜前线光荣地加入了中国共产党。

三

孟伟哉在朝鲜战场负伤,回国治愈后致残。他苦苦思索、寻找自己今后的道路。他渴望求知,昼夜勤奋读书学习。他用知识武装自己的头脑,他在知识海洋里寻找自己的未来。1954年夏,他考入天津南开大学中文系,实现了他的大学梦。他学习刻苦,曾获得优等生奖状和奖学金。

战场上血与火的经历,战士们可歌可泣的事迹,在他的脑海里不断翻滚,激励他在大学边读书边写作。学校成立文学社,他被同学们推为首届社长,他们创办的刊物《南开园》,是孟伟哉敬请郭沫若先生题写的刊名。

孟伟哉上大学前写的短篇小说《两个通讯员的故事》刊登在1954年5月的《山西文艺》杂志上,这是他首次发表的短篇小说。1956年3月,他出席了首次全国青年文学创作者会议。当年,他写了一部叙事长诗《英雄像》,发表在1957年的《新港》杂志上。1958年大学毕业,他被分配到中国人民大学任教,后被调到中共中央宣传部文艺处工作。

1966年“文革”初期,他烧掉了自己十几个短篇小说稿,八千余行的长诗以及在朝鲜前线的日记,这使他很痛心。“文革”期间,孟伟哉被下放到宁夏腾格里沙漠边的“五七干校”学习、劳动。在那灾难性的岁月中,他当过伙夫,赶过毛驴车,喂过猪,拣过粪。在“干校”枯寂煎熬的日子以至受审查时,他曾以学画画和雕刻消磨时光。他又学木工,雕刻木质烟斗和台灯。他做的烟斗还产生了“轰动效应”,被领导作为送给友人的礼品。1973年7月,孟伟哉告别了长达四年的“五七干校”。回京后,分配到人民文学出版社工作。

1974年,政治上遭受挫折的孟伟哉不甘沉沦。他是一名战士,要战斗。他想的不是个人得失,而是脑海里高速运转多少年精心构思的朝鲜战争的作品。10月,他在那间8平方米的蜗居里,开始了他的《昨天的战争》长篇小说的创作。他每天坚持正常上班,写作只能在下班后进行。为挤时间,他缩短睡眠,减少衣服的换洗次数,禁绝影视的观赏,减少与亲友的往来,充分利用节假日,甚至省出做饭时间,一次多买些馒头之类的熟食充饥。时间一长,此项开支远远超出他工资的收入。为了写作《昨天的战争》,他忍痛将自己的手表、收音机、自行车、缝纫机先后变卖了。写到最兴奋、最紧张时,他又恍若置身战场,和他的人物在一起,看见他的人物在活动。有时,即使清醒也仿佛在梦中。

在一个深秋的夜晚,著名文学评论家艾克恩到弓弦胡同与他叙谈,他停下写作,同艾克恩谈了一会儿,临走时,他关切地说:“你把衣服穿好,外面下着鹅毛大雪哩。”艾老笑了,他也悟了。其实,这是因为他此时正在写南朝鲜黑夜的暴风雪,他的情绪还在风雪中,他的感觉还在那黑夜里,其实外面并没有下雪。

《昨天的战争》,孟伟哉从1974年动笔写了长达三年多的时间。1977年1月,人民文学出版社出版了第一部上下册,首次发行了32万套,计64万册。作品曾轰动全国,后被译成朝鲜文出版。

《昨天的战争》是孟伟哉的代表作,他从1974年开始动笔到2009年汇总成上中下3卷本出版,再到2010年的严谨修订,人民文学出版社再版发行,其间整整经历了35年的社会变迁,也使得孟伟哉由41岁的青年作家直到77岁的老人才最终完成。孟伟哉原系中国人民解放军第60军180师一员,亲历解放战争和抗美援朝战争,他在朝鲜战场身负重伤。他是一名战争幸存者,他带着难忘的亲身经历的抗美援朝战争的情结,进行这部伟大巨著的创作。他以恢弘气势完成的这部120余万字的描写抗美援朝战争的史诗性长篇小说《昨天的战争》全景式地展现了抗美援朝战争的历史画卷。这是一部通过描写战争,对人性、生死和人类命运的影响或作用进行深入思考的多元性艺术作品。2010年5月,人民文学出版社推出严谨修订后的《昨天的战争》完整版上中下三卷本。多家美术出版社出版了同名连环画,发行量高达150万册之多。

1977年孟伟哉的长篇小说《昨天的战争》(第一部)出版时,国家还没有恢复稿费制度。他出了书又出了名,却欠了友人大笔债务。经济的拮据并没使他搁笔,频频创作,连连丰收。相继发表了《黎明潮》《访问失踪者》《战俘》《夫妇》《一百名死者的最后时刻》等长篇、中篇、短篇小说。中篇小说《一座雕像的诞生》改编为电影《心灵深处》,电视连续剧《大地的深情》在全国播映后产生强烈反响。赞扬他塑造了欧阳兰这一伟大的中国女性形象。济南军区画家李向阳还把欧阳兰画成巨幅画像参加全军美展。这部小说被译成德文、西班牙文在国外发行。1982年获得首届解放军文艺奖金质奖章。

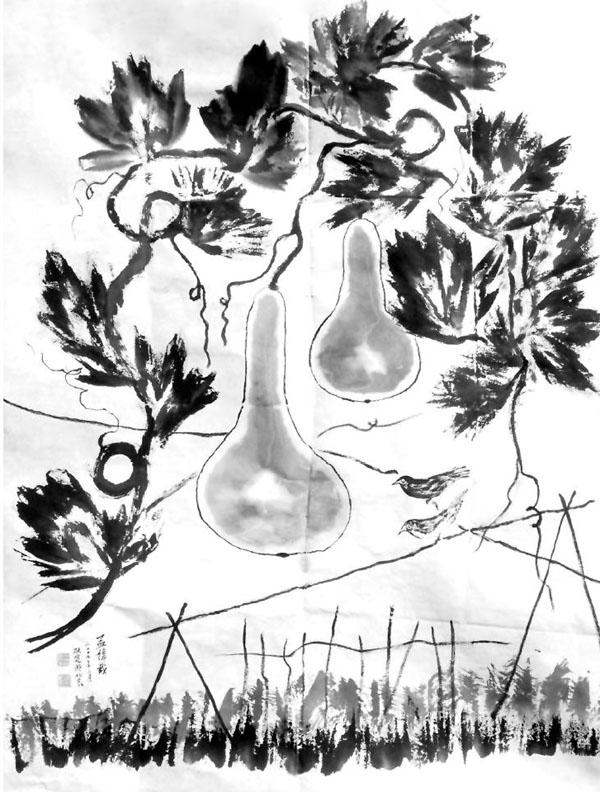

1988年末孟伟哉出任人民美术出版社社长之前,他已出版了长篇小说、中篇小说、短篇小说、散文、诗集几百万言,成就卓著。在人民美术出版社工作时,他以深厚的文学底蕴、丰富的文学创作经验和不断革命的激情又拿起另一只笔去开辟新的领域——美术。他苦苦探索、苦苦追求,他以燃烧的心灵作画,用自己的心灵与自然、与社会、与历史对话和交融。他的作品是心灵的引渡和灵魂的升华。

孟伟哉学习绘画将近一年,我国著名美术家、书法家、出版家邵宇在《光明日报》上看到他的速写作品,连连鼓励,并提出和他共同举办个人联展。这一次他展出大小作品70多幅(1989年12月)。孟伟哉用深厚的文学底蕴去画生活的哲理。如在几条小鱼的画幅上题道:“人们在诗歌里赞美鱼的自由,在餐桌上吃掉自由的鱼。”又如他画的访日印象,寥寥数笔画的一个长发披肩,体态丰韵,裙袍飘逸的大美人,但画面上的她有头没有脸,并题为《完不成的形象》。这幅传神讥讽的作品,引人深思,感慨万千。

看孟伟哉的画,总要引起人们内心的思考和激动,之所以如此,是因为看到的不只是他的作品的形式,而是他作品的灵魂,只要你寻找,你就能找到。他的画近看上去雅拙清灵,实则画得很辛苦,一根线条如同一根深藏地下的金条那样难于找到,一种色彩如同高空的一片流云那样难于捕捉,一个构图如同尚未发现的化学方程式、数学定理那样难于合成和解析。正如北宋诗人王安石诗句所云“看似寻常实崎岖,成如容易却艰辛”。

他的画大多是灯下之作。深夜,在万籁俱静的时候,一个人苦苦探索,苦苦折腾,自讨苦吃,沉重艰辛。《人民日报》《工人日报》《光明日报》《文艺报》《中国书画报》《美术》《当代》《十月》《新华文摘》等都刊载过他的绘画作品。

他先后在美国、俄罗斯、日本、古巴、墨西哥等国举办画展,部分作品被外国政要,如时任美国总统克林顿顾问,法国总统希拉克、德斯坦,古巴共产党总书记、人民议会主席卡斯特罗,尼泊尔国王马亨德拉等珍藏。在国内北京、广州、山东、山西、四川、天津等地曾多次成功举办个人画展。人民美术出版社出版有《孟伟哉画选》《我的画》等。

孟伟哉爱他的事业更爱自己的故乡,他在数百万言的小说,诗歌、散文等等篇章里或隐或显地写到过家乡,都有着与父老乡亲进行感情沟通的语言或事例。“我的乡情,是我的血肉化了的潜意识,潜能和生命之渊薮。”他画家乡的房屋、小路、溪流、窑洞、水井、田野中的高粱、玉米、向日葵、枣林等等,无不鲜活地在他儿时的记忆深处。1992年9月11日,故乡临汾为他举办展览时,特意放了两挂鞭炮,青烟袅袅之中,他热泪盈眶,忽然想跪下来亲吻故乡的土地,向故乡的父老乡亲们磕几个头。孟伟哉回过多少次故乡,他记不清了。他说每次回乡深感故土情深,记忆犹新。家乡日新月异的变化使他这位离乡游子兴奋无比。

1993年3月24日,以美国为首的北约对南斯拉夫联盟发动空中侵略,5月8日,竟悍然轰炸我国驻南斯拉夫大使馆。孟伟哉义愤填膺,心情难以平静。他纵观世界格局的重大变化,5月14日,他开笔写中篇小说《逃兵戈尔巴托夫》,5月22日写毕,前后不过七八天,一口气写了四万多字。这部以东欧剧变,苏联解体和科索沃战争为背景的小说,集中描写了一个俄罗斯人的悲剧命运,反映了20世纪末世界格局的重大变化,令人深思。作品于1999年8月号《芒种》发表后,《文艺报》《名作欣赏》和《芒种》等报刊先后发表评论,引起强烈反响。

四

1998年10月孟伟哉离休。但他离而不休,激情不减,展开文学和美术两翼鸟瞰着世界与人生,路漫漫其修远矣。他上太岳中镇霍山,吕梁姑射山、青龙山;他到伏羲故里卦地寻访“伏羲画卦处”;他拜谒音乐鼻祖师旷墓(曲亭师村),他走访五千年文明活化石,羊獬“三月三”接姑姑;他探究人类始祖赵城侯村女娲陵等等人文遗迹。他重走了抗日时期在革命老区圣王、梁里就读过的高小遗址;重访了马牧八路军总部、白石朱德总司令办公室。

2000年孟伟哉将自己藏书3000余册捐赠母校洪洞三中(原赵城中学)。他在一首诗里写道:“我想我的故乡,希望自己死后能够长眠于故乡的一条小溪或一个小山岗。当我作为战争的幸存者,现在还能看到故乡,还能和乡亲朋友聚集一堂,我自心底地感慨万千。希望上天给我多一些生命时光,让我的笔倾诉出我对养育了我的故乡的深刻的眷恋和感激之情!”

2000年伊始,《文艺报》约一批作家新年题词,孟伟哉应约写了这样的话:“记事抒情,谈古论今,文野俗雅,欢悦悲愤,呼号呐喊,诅咒颂扬,都为着人民大众美好的生存想望。” 2009年10月,孟伟哉长篇小说《昨天的战争》被评为“中华人民共和国建国60周年500部爱国主义长篇小说”。作品可谓是一部为中国文学贡獻的呕心沥血之作。

2011年年近八旬的孟伟哉开始整理出版文集,由于创作时间跨度久远,部分发表的文学作品资料整理起来特别困难,有的作品因为散失没有留存,不得不拖着年迈的身体独自去跑出版社、图书馆,联系友人帮着查找。由于整理、编辑的过度劳顿和体力消耗,导致孟伟哉老人大病一场,在医院治疗四五个月才痊愈,身体渐渐康复后他又开始了文集的整理。

《孟伟哉文集》10卷本500余万字,共收入长、中、短篇小说6卷,诗歌1卷,文论1卷,回忆文章、与友人书信、散文2卷,展现了孟伟哉创作64年的艺术成果。2014年人民文学出版社把孟伟哉从事文学创作64年来的《孟伟哉文集》10卷本作为文学界的重点出版工程,以此向国庆节献礼。

“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”2015年2月26日13时50分,孟伟哉这颗中国文坛巨星陨落北京,享年82岁。悼词这样写道:“孟伟哉同志长期从事文艺理论研究和文学创作,有较高的文艺理论水平和素养。孟伟哉同志的一生,是献身党的文艺事业的一生,是光明磊落、坦荡无私、甘于奉献的一生。他忠于党、忠于人民、热爱文艺工作,为文艺和文联事业呕心沥血,殚精竭虑。”