南亚与东南亚视觉艺术中的大象形象初探

——以广西民族博物馆藏文物为例

2018-11-30

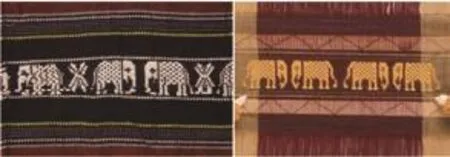

图一 越南泰族白底大象纹饰织锦被子

大象在南亚与东南亚艺术中有显著的地位,就算是驻足在博物馆中的普通观众,也能直观地感受到大象形象与这个区域文化之间的密切联系。艺术形象是人类生活于精神层面最具有概括性的表达,大象独特的外形特征之所以广泛出现在亚洲土地上,出现在这里人们的视觉实践中,有生物、地理、历史和社会人文等诸多方面的原因。在灿烂的南亚与东南亚艺术史中,它们是横跨疆域的运输工具,是驰骋战场的战斗力,是拈花微笑的精神领袖,也是神兽合体的自然哲意。这些形象不仅表明了大象进化与迁徙的生物学的根源,还从社会与历史的角度进一步映射出南亚与东南亚区域人民对于大象长期驯化的历史,折射出区域间政治文化互通和宗教传播的轨迹。

广西民族博物馆馆址所在地南宁,是当下连接北部湾与中国西南内陆的枢纽,也是中国与东盟各国交往的核心地带。南宁作为东盟相关活动的固定举办地,与马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾、新加坡、文莱、越南、老挝、缅甸和柬埔寨展开广泛的交流。在这样的背景下,广西民族博物馆除了以传播民族文化为核心,收藏、研究、展示广西12个世居民族的传统文化,还同时兼顾对广西周边省份各民族以及东南亚各民族的文化研究、文物资料收藏和宣传展示。这让我们以“一带一路”海上丝绸之路独特区域位置和内容个性去思考博物馆相关工作,在文物收藏、研究和策展上都对邻国文化有一定的关照。

在对广西民族博物馆现有南亚与东南亚艺术藏品统计中,我们可以瞥见大象形象在该区域视觉艺术中出现的普遍性。而人类学博物馆馆藏语境内讨论的“视觉艺术”一词有鲜明的工艺美术特性、传世文物特性以及设计学科特性,它们更多地呈现为绘画、纺织品(织锦、刺绣、蜡染)、雕塑(木雕、石雕、泥塑)、银器、漆器等等。拥有传世和当代审美价值的它们,共同塑造了南亚与东南亚广义艺术的视觉特色和独特内涵,这些鲜活的材料也对以西方主线之外的世界艺术史与审美研究具有积极的意义。本文将参考这些艺术藏品中大象形象的造型、叙事与象征意义,对其进行分类阐述。

一、吉祥的野兽——作为原型的纹样

从最原始的艺术形态出发,首先在馆藏作品中能够找到抽象类别的大象艺术形象。这些藏品虽然都是当代的传世作品,但却包含了传承远古的审美与技艺,从泰国、越南,到斯里兰卡、印度尼西亚,这些地域的先民从对自然世界的摹写及概括中逐步获得了大象的造型,首先用于表现一种美好的诉求。

1.单象的自然形态

图二 泰国双象布印画

图三 泰国象纹织锦披肩与泰国北部挂帘局部

图四 泰国嵌两片三象壁挂局部

独立大象形象的作品将大象通过写实或抽象的方式单独表现,带有朴素的动物崇拜与抽象冲动。在生活与劳作中或敌或友的身份,让大象拥有了被当做肖像原型的可能,在织锦、刺绣、木雕等藏品中我们都找到将单个大象置于画面视觉中心的明显的意图。例如馆藏“越南泰族白底大象纹饰织锦被子”(图一),白底长方形被面中央为橙色底织锦,白象图案以留白的方式呈现于画面中部,背景为橙绿相间的条纹、几何纹、八角纹等装饰图案。从艺术视觉形式上看,或者将大象作为唯一的生命元素进行塑造,或者在平面布局中抽象地表现它,是一种通过“重力”构图强调意义的方式。“在一幅绘画中,当其各个组成成份位于整个构图的中心部位,或位于中心的垂直轴线上时,它们所具有的结构重力就小于当它们远离主轴线时所具有的重力。”[1]作为大象形象使用的一种最基础的样式,单一形象构图还没有产生较复杂的叙事内容,但是代表了该地区人民自古对大象这种动物的喜爱、憧憬与信仰,这种情感甚至是图腾意义的。所以,这种“单一的供奉”更多时候伴随着抽象的功能。抽象形象反馈出区域间民间艺术的重要面貌,从浅层看是将大象形象以更简化方式进行设计,便于传播也更具有艺术性;从深层看,正如艺术研究者沃林格在其重要的著作《抽象与移情》中谈到的那样,这种抽象方式关系到远古人民通过艺术与外界建立关系的习惯,将无序的客观世界用抽象的方式加以概括,实质上是赋予秩序的行为。“他们最强烈的冲动,就是这样把外物从其自然关联中、从无限地变幻不定的存在中抽离出来,净化一切有声有息的生命运动,净化一切变化无常的事物,从而使之永恒并合乎必然,使之接近其绝对价值。在他们成功地做到这一点的时候,他们就感受到了那种幸福和有机形式的美而得到满足。”[2]大象作为动物形态的心灵守护,实质上是人们对于世界万物的掌握与把控。

2. 双象、多象的程式性

原型从最初的抽象功能中诞生,在之后的发展中,其独立的、放大的中心模式进一步发展,以重复与韵律的手法构成了更丰富的设计形式。虽然还不具备艺术叙事的功能,却在视觉构成中进一步展现出了程式性的艺术张力。

其中,双象图案通常采用镜像构图,两只大象无论是垂头站立,仰鼻提膝,还是立起前身,双足对峙,都以面对面的方式呈现。在织锦、刺绣、布印画、金箔画、银饰等类型的藏品中都能找到例子。例如馆藏“斯里兰卡棕红蜡染象纹纱笼”具有简笔画式的风格,从它们身上依然可以看到14000年前今法国多尔多涅省拉斯科洞穴旧石器时代壁画手绘式的生动;而馆藏“泰国双象布印画”(图二)则展示出当地人民对于镜像双象形式的创意变通:两只大象虽然以镜像的方式复制出画面所需要的基础结构,但环境中的莲花与莲叶则采用了非镜像的随机形式,让整个画面看起来更生动。此外,织锦类文物中还出现了二方连续式的重复大象图案,例如“泰国象纹织锦披肩”、“泰国北部挂帘”(图三)、“越南泰族被子”等,对于这种生物的喜爱和孜孜不倦的追求让人们设计出了点阵式样式,像素化的图案设计运用了更为繁琐的智慧。它们表达出古典主义式的平均与和谐,也加倍地凸显了大象的吉祥寓意。

随之,纺织品中也出现了三象、五象的单数构图,在大象形象的大小、位置和排列上也有了更灵活的组合。例如馆藏“泰国嵌两片三象壁挂”(图四)与“泰国嵌珠五象壁挂”,在成熟的嵌珠刺绣技艺中,画面被设计得更华丽繁复。值得注意的是虽然重复大象形象依然占据视觉的中心,但环境的描绘根据地域的不同分化出了不同的装饰风格:在伊斯兰教艺术体系内,高度抽象的花卉植物纹背景成为主流;而在印度教或南传佛教的画面中,建筑、山林等具体的场景充实了纺织品的画面。从多象图案中我们还可以窥见大象原型在相邻区域文化中的意义:大象主题对中国西南少数民族也意义重大,无论是傣族南传佛教中的象,还是纳西族东巴教中源于印度教的象,还是壮族远古称谓中的象,都提示我们东南亚区域与我国西南少数民族在地域与文化上的脉络与联系。馆藏壮锦“万象更新”是唯一以大象形象为创作基础的当代壮锦,它从主体与视觉构图上展示了地域与民族的文化交融与共性。

二、人与神的坐骑——作为叙事的元素

从抽象艺术中逐步解脱之后,大象形象在南亚与东南亚藏品中的形象又发生了变化,成为了艺术叙事中的重要元素。“柬埔寨大象纹仿银壶”(图五)是馆藏柬埔寨民间银制器皿中的一件,从它的身上我们可以看到抽象大象形象向叙事写实形象的过渡:虽然笔法朴拙,但是可以清晰地看到大象形象与背景写实的环境进一步融合,肢体更具有动感,似乎奔跑在丛林中,像是一个不断向前的循环动画。记得在古代苏美尔人的藏品乌尔奇的例子中也有同样的手法,“艺术家表现了拉着战车的驴子从走到慢跑再到飞奔的过程,速度逐渐加快。直到电影问世之前,都没有艺术家能用更好的手法来表现这一过程”[3]。这种具有超前的时空观念的场面感可以引导我们走入下一个主题——视觉叙事中的各色群“象”,其中主要表现为以现实主义叙事文学为蓝本的“人的坐骑”和以宗教故事题材为蓝本的“神的坐骑”两类。

1.人的坐骑

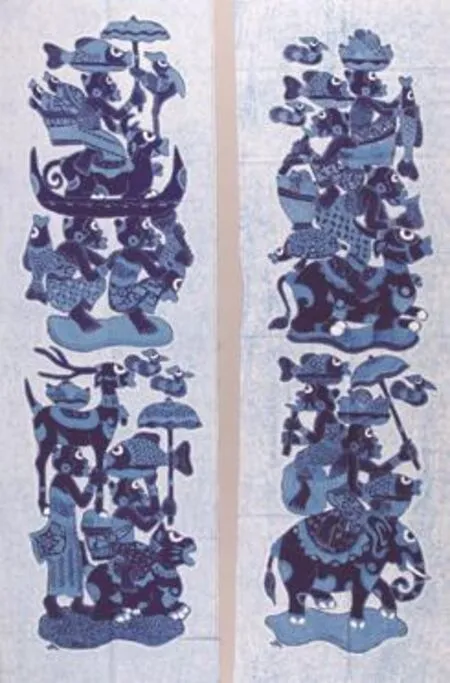

在叙事类大象形象中,作为人类的坐骑,首先关联的是人类生产实践的内容。历史上人们运用大象搬运货物、木材,或用于农耕,中国古代在西南地区南方则存在“象耕”的历史记载,“《新唐书·南蛮传》记载: ‘永昌之南……妇人披五色娑罗笼。象才如牛,养以耕’。”[4]而南亚历史中记载着帖木儿王朝用大象建造清真寺等内容。大象与南亚及东南亚区域人民不可分割的联系正是从简单的劳动协作中开始的。馆藏“印尼蓝色图样对联式巴迪克蜡染画”(图六)来自印尼巴厘岛,清晰描绘了爪哇人民精神抖擞地骑坐在大象身上,与大象同在的还有牛、鹿、鱼、乌龟、鸟等动物形象,以及独木舟、水果谷物等等,整个作品的形象和风格都比较特殊,不仅暗示了水陆资源并用的生存状态,也暗示了当地人民利用牛、象以耕种或运输,获得丰收的情景。

图五 柬埔寨大象纹仿银壶

除了生产的主题,在南亚与东南亚文学艺术中大象的形象也是权力与经济实力的象征。比较显著的是在波斯—印度绘画体系中,“骑象”通常与“战争中庞大的武器”“皇室贵族出行”“驯象与斗象”等内容关联,这些叙事表达了同样的主题——“驯化”。画面中的驯象师通常手持象叉,被驯服的大象则身着华丽珠宝或装饰,不但与野生象区别,还彰显了拥有者的财富。“这样一头象极为昂贵,在吠陀时代就已大约值几个金币。训练和日常供养的费用,战争、打猎时可能需要的补助,把象变为富贵的动物,让它受到特殊照料、配有特殊的鞍辔。王公贵族和象的主人还有自用的象轿。象既用来列队游行,也用于阔绰的出行或其他用途。拥有并炫耀可供骑的象,就是为了提高威望。”[5]

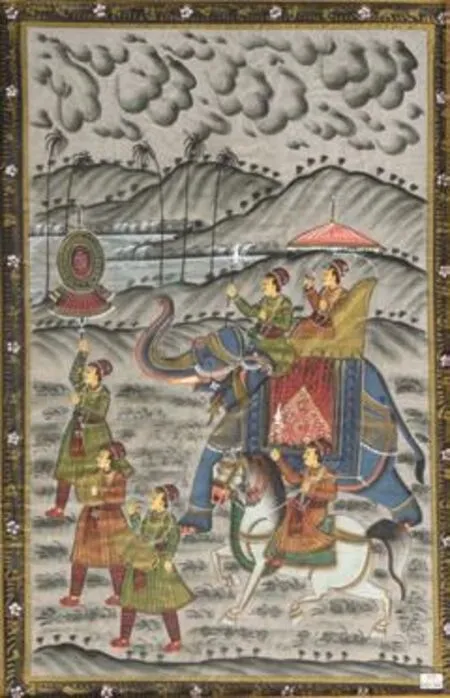

“乘象”题材中大象的背部有附加的座位,处于象头前方的驯象师与处于座位上的王宫贵族或者家眷有形态区分,例如馆藏“印度手绘画骑象”(图七)是一幅典型的延续莫卧儿细密画题材的绘画作品。莫卧儿细密画是呈现穆斯林贵族生活的绘画,分有神话史诗、宫廷生活、战争狩猎、帝王肖像等主题,其中的大象形象比比皆是,例如比贾普尔苏丹易卜拉欣阿沙二世(Ibrahim Adil Shah II)的画师们就多次描绘了他的大象阿达什·可汗(Atash Khan)和尚沙勒(Chanchal),这对情侣大象的传奇故事出现在他所撰写的诗歌集《九种审美情绪》(Kitabi-Nauras)之中,相对应的画中大象形象优雅名贵,彰显着比贾普尔苏丹时期的浪漫气息。此外,莫卧儿统治时期的著名画家法勒克·贝格(Farrukh Beg)、比奇特尔(Bichitr)等人也在16-17世纪创造了大量大象坐骑内容的细密画。这件藏品描绘了最常见的王公贵族骑象出行的场景:大象的主人坐在象座后方,前方配有专门驾驭大象的象夫,地面上配有骑马拿矛的卫士一名,举帘幔、敲镲、击鼓侍卫三名。馆藏文物中还有一些属同一个主题的绘画藏品,但在人员安排和配比动物上有了相应的变化,将马换成了骆驼,或设立了轿子等,但可以看到的是,大象作为画作视觉中心的位置依然没有变。有趣的是,除了穆斯林部族的绘画历史,王公贵族“乘象”主题也出现在印度教绘画中,两者表现出了列王故事与毗湿奴转世故事等完全不同的内容,但是无论后方的座位上出现的是威风飒爽的苏丹列王,还是转世人间的毗湿奴神,都最终通过大象的位置体现出众星捧月式的构图目的,进一步体现出所处时代社会与阶级的信息细节。

图六 印尼蓝色图样对联式巴迪克蜡染画

图七 印度手绘画骑象

2.神的坐骑

如果说大象的形象在穆斯林题材中展示的是被人驯服的故事,那么在印度教的视觉系统中,大象作为坐骑便体现出了与神同在的永恒性。

在南亚信仰系统中,大象最早是作为吠陀信仰中天神因陀罗的坐骑出现的。吠陀神话在雅利安人进入印度后就已出现,它结合更早期中东的神话信仰,诞生出雅利安神话体系中最早的一批神灵,他们具有万神分配职责和从属自然意象的特点,天神、太阳神、火神、风神、水神等自然神灵构成了整个南亚多神体系的主体。天神因陀罗(即帝释天)的神性虽然在之后6世纪初始的印度史诗神话时期有所削弱,但在吠陀时期他是最强大的神灵之一。其坐骑就是具有三首变形状态的大象埃拉瓦塔。“因陀罗被虚构成一个超自然的、具有不可思议力量的英武战神形象,为众神之王:他身躯伟岸,手持金刚杵,大腹便便,豪饮苏摩神酒三巨觞,醉后挟闪电滚雷,劈杀恶魔救世。他骑一头名叫埃拉瓦塔(Airāvata)的大象,成为天地空三界的(空界)神王。他有时乘金色战车,风神瓦由为驭手。他的地位凌驾于其他诸神之上。”[6]史诗《摩诃婆罗多》描述了埃拉瓦塔自搅拌乳海而诞生的戏剧性的一幕,作为最早出现的具有神谕性质的大象形象,埃拉瓦塔与因陀罗的故事在南传的过程中被继承发展,例如古爪哇诗歌“格卡温”(Arjunawiwaha-kakawin)与相应的视觉艺术也一直延续着对它们的崇拜与赞美。

图八 泰国大象金箔画与泰国因陀罗皮雕画,展示了因陀罗与三首大象的形象

图九 柬埔寨漆器食盒(及局部)

“泰国大象金箔画”(图八)、“泰国双象布印画”、“泰国民间画”以及“泰国因陀罗皮雕画”等是馆藏中这一主题的代表藏品,记载了对吠陀神灵因陀罗及其坐骑大象崇拜的延续。它们有的单独地表现埃拉瓦塔,有的完整地表现手持敬金刚杵的因陀罗的形象,是婆罗门教艺术于泰国本土持续发展的表现。随着东南亚线路的传播,婆罗门教艺术在印尼、泰国、柬埔寨等国家不断发展,在美术风格上与其他宗教艺术及本地民间艺术风格融合,逐渐具有了自己的样式特点。他们头戴尖锐凸起的头饰,让人想到东南亚古建筑中的飞檐翘角,整体刻画笔锋锐利清晰,具有更强的工艺美术质感。

在佛本经、毗湿奴转世故事中,宗教神灵都拥有了人世间的身份。这样一个人与神的过渡区域,世俗故事之外的宗教教化的功能被挖掘出来,与之前谈到的“神的坐骑”有所区分。馆藏“柬埔寨漆器食盒”(图九)就是一件典型的表现这种中间形态的载体,这件佛塔形的漆器食盒为缅甸传统宫廷样式,通身绘制了精美的须大拏太子本生故事,即巴利文的毗输安咀罗王子(Vessantara Jataka)的故事。须大拏太子喜爱布施的故事在缅甸民间被广泛流传,其中表现慷慨布施的关键元素之一就是在印度教中代表着吉祥与富饶的白象。“揭陵伽(Kaliǹga)国遇到了灾荒。国王做了许多努力都未能奏效,于是派了八位梵志去叶波国,乞要叶波国赖以繁荣昌盛的凶行莲花土白象。王子闻言欣然将此象施予诸梵志。”[7]与之前的“大象纹仿银壶”相比,大象行走在森林中悠然自得的形态得到了进一步发展,大象从远古照耀人类生活的猛兽原型,变成了人类精神故事的一部分。骑象者与大象亲密的姿态反映出该主题介于现实与浪漫主义之间的出色想象力。

三、独立的神格——作为崇拜的偶像

在婆罗门教和佛教体系的艺术形象中,虽然兽化的大象形象非常普遍,但是最具有代表性的应该是象神伽内什(Ganesha)。作为印度史诗神话时期主神之一湿婆与雪山女神帕尔瓦蒂的儿子,在《湿婆往事书》中就有记载这位被雪山女神分外爱惜的小儿子因种种原因失去了原本人的脑袋,又因为母亲的挽救以象头重生的故事。伽内什在诞生的故事中的形象具有童真、可爱、勇敢的特性,而象头形象也让其在整个印度神体系中变得特殊,埃拉瓦塔珍贵、吉祥和乐观的意象也附加在伽内什身上。随后,伽内什从湿婆教体系中附属神的位置中逐步独立,大约在公元前2世纪具有了独立的神性。在婆罗门教文化向印度东南方向传承的过程中,在泰国、印度尼西亚、缅甸等地,伽内什象面形象进入到独立的偶像崇拜中。

独立的造像是象头神偶像藏品的基础类型。在韦罗尼卡·艾恩斯著作《印度神话》中,伽内什被描述为“一个矮胖的大腹便便的男人,黄皮肤,四臂,象头上只长着一根象牙。他手上分持法螺、轮宝、棍棒或狼牙棒和睡莲。他骑着一只老鼠,或由老鼠伴随左右。他的大腹无疑是起因于他酷嗜食物特别是水果供品”[8]。广西民族博物馆伽内什造型藏品通常以当地常见木材为原料,通体彩绘,它们或坐或立于莲花台上,除了双手,也不乏多手的形态,手持多样的武器,左右伴随着老鼠和蛇,这类小型雕塑用于小型祭拜活动(图十)。

除了祭祀礼拜的偶像,伽内什同其他印度教文学中的人物一样,在南亚与东南亚多种艺术形式中被广泛描绘,成为叙事艺术中的重要角色,最常见的就是再现《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》的例子,在印度、泰国、印度尼西亚的传统舞蹈、戏曲、木偶剧等表演艺术的舞台上,我们都能找到两部史诗的面具戏剧类型,从中分辨出伽内什的形象。例如“尼泊尔伽内什木面具”系列藏品以芒果木雕刻后上彩漆,进一步凸显青、红、白、黑等伽内什面部惯有的色彩。这些小型的木雕面具后方有绑绳挂线,与尼泊尔盛行的祭祀舞蹈、木偶面具有所区别,一般陈列在门窗一侧或上方,用以实现祈祷功能。除了木质面具,伽内什形象还普遍存在于皮雕、皮影等其他平面类型的文物中,例如印尼哇扬皮影和泰国彩色皮雕画等。在丰富的材质媒介中,伽内什的形象被重新拓展,在东南亚海岛风格支系中书写了象神形象的平面视觉历史。

图十 印度老柚木彩绘象鼻财神雕像

图十一 圣地亚哥艺术博物馆藏“组合大象和其他生物”(Composite Elephant and Other Creatures)

四、超越神的神秘形态——作为组合动物主题

大象形象在南亚与东南亚视觉艺术中的诞生与转变,从侧面反馈出了人类与大象由远古至今的关系。这种生物与我们过往的生存环境、生产力发展以及精神家园息息相关,不论是深入多样的宗教题材,还是化为与审美意象相契合的个体,其中的含义都是易于理解的。但在广西民族博物馆大象形象的馆藏中还有一个特殊的类型——“组合动物”,其中,从属于它的“组合大象”形象就较难用常规的知识去解释。

组合动物的主题是南亚绘画艺术中一个非常稀有的主题,但关于它的发现与研究一直根据少量的作品向前推进。这些作品并未完全被诠释,被分散地收藏于当下保有南亚绘画藏品的博物馆中,同时这也证明了这个主题在所属区域文化中相应的分量。它描绘的是一种人造的动物,画面按照一定的内容逻辑,将多种现实生物组成一个新的动物实体,其中,组合大象是最常见的(图十一)。“一个主题指向伊斯兰传统的组合动物,它最早出现于1595年的莫卧儿绘画中,之后经常出现在德干艺术中。”[9]作为14-17世纪印度穆斯林文明高度发达的地区,德干绘画高原的绘画作品是印度艺术史上极其重要的一笔。经历了不同文化的交融,德干绘画融合了波斯、印度、东亚(蒙古、中国)的绘画风格。其中,16-18世纪又是莫卧儿细密画组合动物主题的重要时期,这个时期的组合大象作品线条流畅精湛,动物数量繁多,组合形式复杂,还常常凸显出大理石式的纸张纹理。这种风格作为现有研究对象中的“古典”形式,一直影响着之后的南亚与东南亚绘画。直到当代这组合动物的主题都被保留了下来。

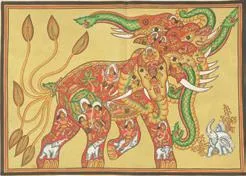

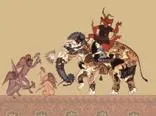

广西民族博物馆的藏品中虽然没有完全一致的“组合大象”绘画,却又数件反映出组合大象面貌的相关藏品。其中“缅甸蛇象大战沙画”(图十二)与组合大象的主题最为接近,它以埃拉瓦塔三头形式为基础,在大象身内绘制了诸多天神、植物、祥云,以及水流、老鼠、琼楼玉宇等与神话题材相关的内容。大象本体辅助绘制了七条缠绕的尾巴,以及蛇龙形态的象鼻,这种初级的组合都指向了婆罗门教信息,表述了“元素组合整体”的明显的特色。

在更外围的区域,馆藏“泰国象首鱼身怪皮影”(图十三)描述了具有大象和鱼类的特征的海中组合神兽——象首鱼身怪(Kunchorn Waree),它拥有大象的头和前腿(有时会被描绘成人的形态)和鱼的身体,这种组合神兽住在海边,能够在水下急速游行。因为大象和水生生物结合的特性,它经常与泰国怪兽“水老象”以及象鱼怪(Waree Kunchorn)被一起提及,后两者通常会更接近拥有大象的整个身体,以及鱼鳃和鳍。这幅皮雕画用紫、金、绿、红等多种颜色染色的牛皮雕刻出海中两条象首鱼身怪嬉戏的画面。虽然并不是典型的波斯“组合动物”形态,但清晰地表现了组合式的创造生物主题。

图十二 缅甸蛇象大战沙画

图十三 泰国象首鱼身怪皮影

图十四 沙兹亚·西莰达涅墨西斯

图十五 “大象游行”在2015年在泰国曼谷站展出

许多时候,组合大象从头到脚的每一个细节都通过严密的计算和设计,不但将丰富的角色混合交织在一起,又能让元素巧妙地塑造出动物的整体。虽然内部的动物和角色彼此纠缠、牵扯,但神、魔、君王等角色会处于头或背部的较高位置,女性、猛兽多处于身体躯干的部分,而食物链底端的食草动物一般处于四足、尾部等末尾位置,这表示组合动物艺术构成有自律的内部逻辑,这样的逻辑不但从侧面表现出了该区域人民对于世界与社会的认知,还表达出了“人(或神)是控制组合动物的整体前行的核心”的艺术主旨。这里的大象形象被进一步丰富,产生了人神合一、自然和谐与万物共存等神秘主义的内涵。

五、结语

大象形象在南亚及东南亚视觉艺术中的传播,不仅仅是文化遗产层面的,当代艺术创作也从中获取了源源不断的灵感与动力。在当代社会“生态与环保”、“宗教与科学”等热点议题的反思中,大象的艺术形象依然具有隐喻性和原型的价值,是当下及未来南亚与东南亚文化阐述的源泉之一。例如针对传统东西方文化和艺术语汇结合的巴基斯坦裔美国艺术家沙兹亚·西莰达(Shahzia Sikander)就创作了许多延续南亚绘画的新媒体艺术作品,在普林斯顿大学艺术博物馆当代艺术展“当代故事:重访南亚故事”中,她再一次地拾起“组合动物”的主题创作了作品《涅墨西斯》(Nemesis)(图十四),通过数字艺术形式表现了南亚史诗神话意趣形象与神秘哲思。再例如净利润的20%被捐赠给大象保护公益事业的社会公共项目“大象游行”(elephant parade)(图十五),用当代公共艺术的方式唤醒人们,通过举办世界上最大的装饰大象雕塑艺术巡展,并结合艺术家和名人创作效应,提高人们对大自然的保护意识。

结合上述文物,2015年元旦,广西民族博物馆推出了固定陈列“缤纷世界——世界民族文化展览”。展览展出了世界四大洲内包括日本、韩国、柬埔寨、新加坡、印尼、巴基斯坦、印度、伊朗、阿富汗、土库曼斯坦、澳大利亚、埃及、肯尼亚、刚果等31个国家丰富多彩的文化。其中印尼面具、皮影、神话人物手绘画、木雕、印度木版画、柬埔寨牛车、非洲油画、乐器、突尼斯及中亚地毯等成为该展览的亮点。展览中不乏大象艺术形象的身影,它们附着在民族文物之上,虽然来源于民间,却通过质朴和多样的形态突出了传世藏品中这个极具生命力的艺术主题。在突破千馆一面的状态时,我们以积极的姿态寻找自身的个性,并且在文物征集上向东盟等周边邻国倾向,不断完善。2016年末,第一个由本馆馆藏支撑的东盟国家专题展“南方来风——越南民族民俗文化展”经自主策展实施,向观众开放。在往后的时间里,广西民族博物馆也希冀进一步发挥区位优势,关照南亚与东南亚区域相连相惜的文化,以多元的馆藏积累和研究支持展览和文化传播工作,以比较文化的方法建立起南亚、东南亚区域与本地观众的文化交流桥梁。

[1]鲁道夫·阿恩海姆著,滕守尧、朱疆源译:《艺术与与视知觉》,四川人民出版社,2001年,第20页。

[2]威廉·沃林格著,王才勇译:《抽象与移情:对艺术风格的心理学研究》,金城出版社,1987年,第14页。

[3]尼尔·麦格雷戈著,余燕译:《大英博物馆世界简史》,新星出版社,2014年,第71页。

[4]吴圣杨:《象谚语与泰人的女性崇拜——从中国南方的象耕古风说开去》,《东南亚研究》2007年第5期。

[5]德洛尔著,蔡鸿滨译:《大象:世界的支柱》,上海书店出版社,2000年,第55页。

[6]木仕华:《纳西东巴教神路图中的33首大象源流考》,《西藏民族大学学报》(哲学社会科学版)2017年第5期。

[7]杨富学:《须大拏本生研究》,《敦煌研究》1995年第2期。

[8]艾恩斯著,孙士海、王镛译:《印度神话》,经济日报出版社,2001年,第131页。

[9]《Sultans of the South:Arts of India's Deccan Courts,1323-1687》,Metropolitan museum of art,2011年,第 64页。