配方奶粉和母乳中结构脂质差异及其对婴幼儿生理功能的影响研究进展

2018-11-29谢跃杰王仲明熊政委冉远蕉

谢跃杰,王仲明,熊政委,王 存,冉远蕉,王 强,*

(1.重庆第二师范学院生物与化学工程学院,重庆 400067;2.重庆第二师范学院脂质资源与儿童日化品协同创新中心,重庆 400067)

母乳供给婴儿丰富的蛋白质、脂质、低聚糖和免疫因子等营养物质,当母乳不足或因某种原因停止母乳喂养时,配方奶粉则成为最佳的母乳替代品。然而,母乳和配方奶粉喂养在短期和长期的生长发育模式上存在不同之处,尽管配方奶粉在成分和含量方面总体接近母乳,但这种模拟的结果在一定程度上无法使两者对婴幼儿的生理功能表现趋同。特别是两种喂养方式在脂肪和钙吸收以及胃肠道耐受性方面仍然存在差异[1-5]。母乳喂养和配方奶粉喂养婴儿的差异可以归因于母乳中多种成分在数量和/或质量上的不同,特别是甘油三酯的结构和类型。本文综述了母乳和婴儿配方奶粉中的脂肪成分和甘油三酯结构差异对婴儿的胃肠道耐受性、脂肪和钙的生物利用度的影响差异,以期对非母乳喂养婴儿的生物利用度和新型配方奶粉研发提供借鉴和参考。

1 母乳和配方奶粉中甘油三酯的结构特点及酰基位置差异

牛奶乳脂已广泛应用于婴儿配方奶粉中,目的在于保证婴儿配方奶粉中的脂肪酸含量尽可能接近母乳中的脂肪酸含量。由于植物油来源较为广泛多样,并且植物油成分因植物来源不同而有所差异[6],因此近年来牛奶脂肪已逐渐被植物油所取代。植物油中脂肪酸成分的多样性可供配方奶粉选用不同的油源组合,以使其尽可能接近母乳中的脂肪酸成分。例如,棕榈油中棕榈酸和油酸的含量较高,但月桂酸、癸酸和辛酸的含量较低,而椰子油中的中链脂肪酸(如月桂酸)和肉豆蔻酸的含量较高[7]。然而,尽管其脂肪酸总体成分与母乳脂肪相似,但在婴儿配方奶粉中使用的植物油混合物中,由于甘油碳链上的酰基种类有差异而导致甘油三酯特异性立体分布有所不同[8]。母乳中有70%的棕榈酸(C16:0)定位在甘油三酯中的Sn-2位上[9],这种脂肪酸为婴儿提供大约10%的能量。母乳中的油酸(C18:1,n-9),多数情况下则是在甘油三酯Sn-1,3(外侧)位置上成酯,因此母乳中主要的甘油三酯种类为具有C18:1,n-9—C16:0—C18:1,n-9结构的甘油三酯,该种结构甘油三酯占母乳中所有甘油三酯总量的11.8%[9]。

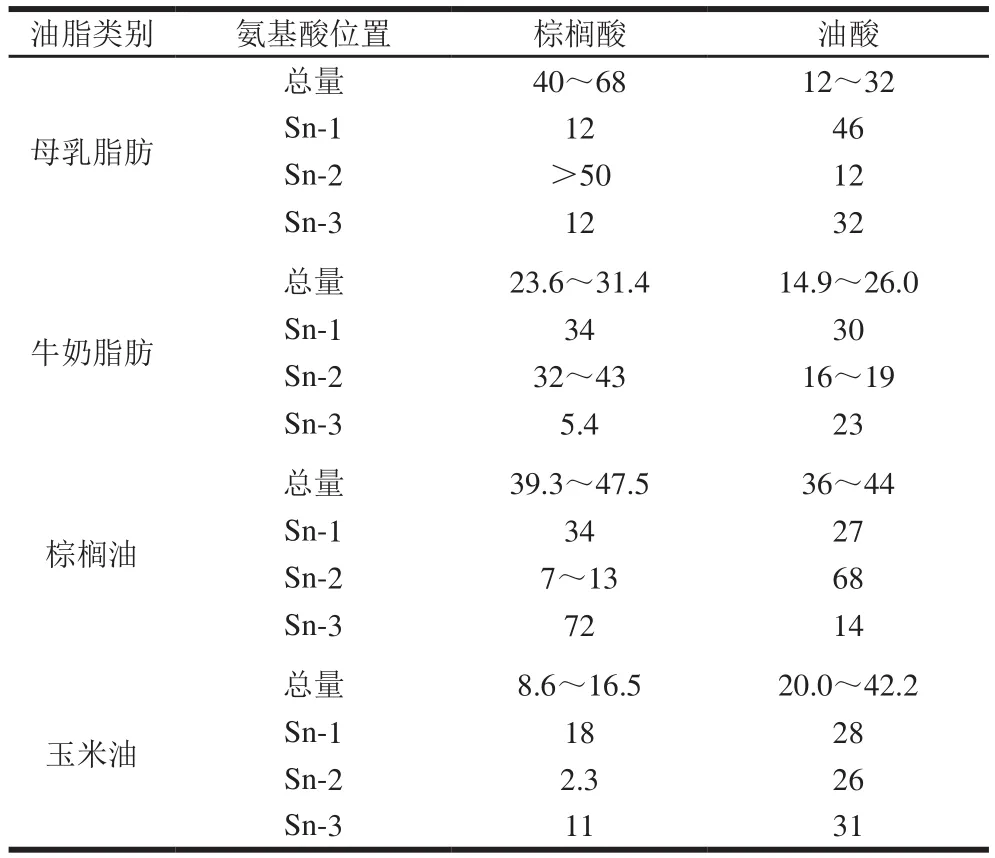

在母乳中,约有50%的膳食热量是以脂肪的形式提供,其中98%的脂肪是由乳脂肪球膜包裹的球状甘油三酯形成。甘油三酯是由3 个脂肪酸和三羟基甘油骨架酯化形成的分子,其结构上的差异不仅包含3个脂肪酸与甘油随机的酯化结果,也包含由脂肪酸的特殊定位效应(定位在三酰甘油外侧的Sn-1和Sn-3位,以及中间的Sn-2位上)的合成结果。通常,植物油的饱和脂肪酸主要分布在Sn-1和Sn-3位上,而油酸和亚油酸则均匀分布在3 个位置上。母乳中棕榈酸总量非常高,且超过50%的棕榈酸以酯化形式存在于甘油三酯的Sn-2位上[6,11-14],油酸等不饱和脂肪酸则主要存在于Sn-1,3位上[6,10,12,15-17](表1)。对比其他食物来源,牛奶脂肪和棕榈油中棕榈酸总量较高,但大量的棕榈酸分布于甘油三酯的Sn-1,3位置上,Sn-2酰基位主要由油酸占据,这表明天然食物来源的脂肪酸组成与立体结构均与母乳存在较大差异,无法直接或单一替代母乳乳脂。许多学者依照母乳脂肪酸组成特点,设计了多种近似母乳乳脂的配方奶粉,以保证奶粉中棕榈酸和油酸的浓度接近或达到母乳乳脂中两者的总量[10,13,16,20]。结果显示,即便婴儿配方奶粉中棕榈酸、油酸和亚油酸的平均含量与母乳中的脂肪酸相同,但植物油甘油三酯的立体-特殊排布使得棕榈酸主要分布在甘油三酯的Sn-1,3位置上,即形成C16:0—C18:1,n-9—C16:0的结构脂质,这与母乳乳脂中C18:1,n-9—C16:0—C18:1,n-9的结构甘油三酯还是存在较大差异。因此,要使配方奶粉的营养成分更接近母乳乳脂,就必须保证有足量的棕榈酸分布在结构甘油三酯的Sn-2酰基位置上,这已成为配方奶粉与母乳脂肪存在较大差异的关键所在。

表1 棕榈酸和油酸在母乳脂肪、牛奶脂肪和植物油中的位置分布比例[6,8,10,13,15-17]Table1 Distribution of palmitic acid and oleic acid in breast milk fat,milk fat and vegetable oil[ 6,8,10,13,15-17]%

2 母乳和婴儿配方奶粉中甘油三酯的消化和吸收过程

在消化过程中,甘油三酯是通过胃脂酶在胃中水解Sn-3酯键,促使形成Sn-1,2-甘油二酯和游离脂肪酸进行消化的,这种水解过程占所有膳食甘油三酯水解量的10%~30%[18-19]。在十二指肠中,胃消化产物通过多种胰脂肪酶(如胰脂肪酶相关蛋白-2、羧基酯脂肪酶、Sn-1,3胰腺甘油三酯脂肪酶、辅脂肪酶)进行脂解,这一脂解过程释放了Sn-2位甘油一酯和游离脂肪酸。在母乳喂养婴儿的过程中,泌乳乳腺中形成胆汁盐刺激脂肪酶,并与母乳一起分泌,通过水解甘油三酯、甘油二酯和甘油一酯的方式促进乳脂的有效利用[18,20]。Sn-2甘油一酯与胆汁盐形成混合微胶粒,然后通过被动扩散的方式被有效吸收[21],随后在肠细胞中重新合成为甘油三酯乳糜微粒。短链和中链游离脂肪酸被直接吸收到门静脉并输送到肝脏中,但长链游离脂肪酸,特别是饱和脂肪酸(如肉豆蔻酸、棕榈酸和硬脂酸)的吸收在很大程度上取决于混合胆汁盐的溶解情况。由于长链饱和脂肪酸的熔点较高,因此在体温下总是呈固体形态存在,这阻碍或延缓了长链饱和脂肪酸的吸收[22-23]。如果胆汁盐的浓度较低[24-25],则长链饱和脂肪酸就不能有效溶解,肠内pH值通常会导致其与矿物质形成不溶性脂肪酸皂[8,15,23,25-28]。由于矿物质长链饱和脂肪酸皂的吸收性较差,因此极易导致膳食脂肪和矿物质随粪便流失。

3 母乳和配方奶粉对婴儿健康影响的差异

3.1 不同来源结构甘油三酯对脂肪酸和钙吸收的影响

婴儿配方奶粉中使用的植物油混合物通常按照近似母乳中棕榈酸和油酸的浓度设计,但是基于植物油的婴儿配方奶粉喂养的婴儿对脂肪和钙吸收率却低于母乳喂养婴儿[26-28]。研究表明,配方奶粉喂养婴儿的粪便中的脂肪含量比母乳喂养婴儿高2~7 倍[3,16,26,29]。Watkins等[30]认为粪便中的脂肪含量差异主要源于脂肪酸皂,配方奶粉喂养婴儿的粪便中的脂肪酸皂含量比母乳喂养婴儿高4~7 倍,而母乳喂养婴儿的粪便中的脂肪酸皂含量很低甚至没有。有研究也表明,饱和脂肪酸与棕榈酸和硬脂酸形成的脂肪酸皂占配方喂养婴儿粪便中脂肪酸皂总含量的50%~70%[3,26,28,31-33]。此外,脂肪酸皂是影响婴儿的粪便硬度的重要因素之一[3]。脂肪消化过程中产生的游离长链饱和脂肪酸的水平是导致母乳喂养和配方奶粉喂养婴儿的脂肪酸皂形成和脂肪酸钙生物利用度差异的关键因素之一。因此,在特定临界值范围内减少Sn-1,3位长链饱和脂肪酸的数量可以持续改善配方喂养婴儿的脂肪和钙吸收以及粪便形态。Nelson等[28,33]在研究中发现,棕榈酸含量较高(22%~24%)的植物油配方喂养的婴儿对脂肪和钙的吸收性比棕榈酸含量较低的植物油配方喂养的婴儿低。棕榈酸含量较高的植物油配方奶粉喂养的婴儿对摄入脂肪的总吸收率约为90%,而棕榈酸含量较低的植物油配方奶粉喂养的婴儿为95%~99%[28,33]。棕榈酸含量较高的配方奶粉喂养的婴儿对棕榈酸、硬脂酸和肉豆蔻酸的吸收明显较低是导致脂肪吸收差异的主要原因。研究还表明,尽管在2种配方的钙摄入量比较接近的情况下,棕榈酸含量较高的配方喂养的婴儿的粪便中排泄的钙更多,进而导致钙的吸收率和保留率较低[28,33]。

3.2 不同来源结构甘油三酯对婴儿行为的影响

早期婴儿哭闹被认为反映了基本的、先天的、受到与控制喂食和饮水相似的神经化学制剂管制的反应(例如自发性行为)[34]。有研究表明,早期婴儿哭闹在一天内遵循一种典型的规律,大约有40%的哭闹事件发生在下午4点至晚上10点之间;只有在出生第3个月后,一天内的哭闹事件分布才变得更均匀[35-36]。低龄婴儿的哭闹行为可通过改变神经化学的内源性或外源性刺激信号加以改善。但是,早期婴儿哭闹不仅包括自发性的内源性哭闹,还包括由于应激产生的哭闹,例如,将其与熟识的人分开、饥饿或其他的物理性应激等。有研究表明,低龄婴儿的哭闹持续时间与睡眠持续时间呈负相关[37]。

3.2.1 对婴儿行为的影响

Savino等[38]研究发现,在6 周龄(分别为68.4%和69.5%)或12 周龄时(分别为64.3%和67.1%),用配方奶粉(含有Sn-2位C16:0)喂养的足月婴儿与用母乳喂养的足月婴儿相比,二者每天的睡眠时间比例并没有明显差异。不仅如此,Savino等[38]还证明富含Sn-2位C16:0的甘油三酯可能会影响婴儿哭闹。用对照配方奶粉(不含Sn-2位C16:0的水解乳清蛋白或寡聚糖)喂养的婴儿,与用含部分水解的乳清蛋白、前益生性寡聚糖和高含量Sn-2位C16:0的配方奶粉(配方奶粉中的C16:0有41%位于甘油三酯Sn-2位上)喂养的足月婴儿相比,数据显示用后者喂养的足月的婴儿哭闹明显减少。然而,也有研究认为对婴儿哭闹减少的有益作用不能完全归因于Sn-2位C16:0,与使用标准配方奶粉(含有相似的20% C16:0,但来自于未改良的植物油)喂养的婴儿相比,在出生后使用含有Sn-2位C16:0的配方奶粉喂养12 周的足月婴儿中,哭闹的婴儿比例降低,婴儿在白天和夜晚的哭闹时间缩短,尤其是在黄昏和夜晚。在喂养Sn-2位C16:0的婴儿和喂养标准配方奶粉(含有来自未改良植物油的C16:0)的婴儿之间该种差异可能归因于复杂机制。

3.2.2 对婴儿行为影响的机制

关于Sn-2位C16:0结构三酯对婴儿行为的影响机制目前存在多种可能,已有多项研究将乳汁或富含Sn-2位C16:0的结构甘油三酯与出生后头几周内婴儿的自发性哭闹联系起来[39]。这些研究认为,由Sn-2位C16:0构成的结构甘油三酯将导致未酯化的Sn-2位C16:0被摄入肠道细胞。在已知的几种酰基化的分子中,酰基乙醇胺和酰基甘氨酸包括棕榈酰乙醇胺和油酰乙醇胺,均是内源性大麻素系统的强力信号传导分子,有助于调控相关的生理过程,如睡眠和疼痛敏感性等[40]。因此,酰基化的甘油三酯本身就对神经系统的信号传导具有调节作用,这或许是Sn-2位C16:0的结构甘油三酯影响婴儿哭闹的可能机制。不仅如此,哭闹的发育性调控与生理节律的建立步调一致,生理节律发育或神经内分泌机制的变化可能与干扰这些系统而产生哭闹行为的膳食变量相关[41]。在用含Sn-2位C16:0的配方奶粉喂养的婴儿中,傍晚较少的哭闹行为与神经化学机制相一致,该化学机制可与生理节律发育和自发性哭闹的肢体抑制作用(通过脑干机制调节)产生交互作用。褪黑激素和脂肪酸乙醇胺,包括油酰乙醇胺,均可能是被视为配方奶粉脂肪作用介导物的靶标分子。Burri等[42]的研究认为,在断奶后大鼠喂养Sn-2位C16:0甘油三酯改变了内源性大麻素系统和饲料转化率,提示结构甘油三酯可能对低龄婴儿体内的多种生理调控过程有影响。

3.3 不同来源结构甘油三酯对粪便稠度的影响

在婴儿配方奶粉中使用棕榈酸含量较低的植物油可以降低婴儿粪便中形成的脂肪酸钙皂含量。婴儿配方奶粉中,棕榈酸的总含量约占脂肪酸总量的7%,而母乳或棕榈酸含量较高的婴儿配方奶粉中棕榈酸的含量约占17%~25%。Koo等[43]比较了棕榈酸含量较高和较低的配方对棕榈酸和钙吸收的影响,结果表明棕榈酸含量较低的配方奶粉会对脂肪总量、棕榈酸和钙的吸收产生有利的影响。还有研究表明,棕榈酸含量较低的配方奶粉喂养婴儿的粪便稠度比棕榈酸含量较高的配方奶粉喂养婴儿的粪便稠度更低,但粪便硬度比母乳喂养婴儿高[2,44-47]。值得注意的是,棕榈酸含量较低的配方奶粉喂养的婴儿的粪便排泄频率有所增加,婴儿每天的排便频率低于母乳喂养婴儿[46-47]。

3.4 不同来源结构甘油三酯对脂肪酸代谢的影响

Carnielli等[48]研究表明,结构化甘油三酯配方奶粉喂养的婴儿对棕榈酸和钙的吸收率高于常规婴儿配方喂养的婴儿。减少Sn-1,3位棕榈酸的含量有助于提高其他饱和脂肪酸(如月桂酸、肉豆蔻酸和硬脂酸)的吸收,但不会提高单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸的吸收。相比于常规婴儿配方奶粉喂养的婴儿,结构化甘油三酯配方奶粉喂养的婴儿能够显著降低粪便中排泄的饱和脂肪酸和不饱和脂肪酸(如亚油酸)含量,这些大部分是以脂肪酸皂的形式排泄[16,29,32,49],当前尚不清楚棕榈酸皂对其他饱和脂肪酸吸收的影响机制。有研究认为[29],棕榈酸皂的形成可能会降低肠道的吸收能力,原因在于它可能会结合胆汁盐或作为其他脂肪酸的溶剂。Nowacki等[31]认为,相比于常规婴儿配方奶粉喂养的婴儿,中等数量的结构化甘油三酯配方奶粉喂养的婴儿对棕榈酸的吸收率更高,粪便中排泄的棕榈酸皂含量更少。Carnielli等[48]研究发现,用Sn-1,3位棕榈酸含量占脂肪酸总量8%、15%或17%的配方奶粉喂养婴儿时,婴儿粪便的硬度会增加。但也有报道认为,Sn-1,3位棕榈酸含量占脂肪酸总量12%和14%的结构化甘油三酯婴儿配方奶粉不会影响粪便的柔软度[31,50]。这些研究一致表明,结构化甘油三酯婴儿配方奶粉有助于减少粪便中排泄的棕榈酸含量,但关于健康婴儿的脂肪吸收、粪便的钙排泄量和粪便稠度的研究结果则不一致。尽管这种研究相左可以用相关的变量差异(如婴儿的年龄、喂养时间或研究样本量)来解释数据之间的冲突,但是目前仍然无法从这些混杂因子中发现明确的解释机制。但是有研究证明[29,31,48],结构化甘油三酯配方奶粉喂养的婴儿的粪便更柔软,随之产生的棕榈酸皂、肉豆蔻酸皂和硬脂酸皂的含量有所减少,这表明通过减少婴儿配方中Sn-1和Sn-3位长链饱和脂肪酸的含量,可以持续改善配方奶粉喂养婴儿的脂肪和钙吸收及粪便稠度。在配方奶粉中甘油三酯中Sn-1,3位长链饱和脂肪酸的含量在低于13%时,仍然能够持续改善婴儿的脂肪和钙吸收及粪便稠度[2,33,44-47]。尽管目前鲜有研究评估肉豆蔻酸对婴儿配方中脂肪和钙吸收或粪便稠度的影响。然而,根据其化学和物理性质及其优先位于植物油甘油三酯Sn-1,3位的特性,肉豆蔻酸的吸收性可能较差,容易与钙形成不溶性皂而沉淀,进而增加粪便的硬度。因此,在一定临界值范围内减少Sn-1,3位肉豆蔻酸、硬脂酸和棕榈酸的含量可以显著降低脂肪酸皂的形成,从而持续改善脂肪和钙吸收及粪便形态。

有研究比较了母乳喂养、用含有改性猪油(棕榈酸在甘油三酯Sn-2位置上)配方奶粉喂养、用普通猪油(棕榈酸随机分布)喂养对婴儿在脂肪吸收方面的差异,结果显示配方奶粉中C16:0脂肪酸在Sn-2位的甘油三酯其脂肪吸收率最高[51]。研究发现,在母乳中只有硬脂酸位于Sn-1,3位上,肉豆蔻酸位于Sn-2位上[8,17,26]。尽管特异性立体分布相同,但母乳喂养婴儿的硬脂酸吸收率高于配方奶粉喂养婴儿,这表明母乳基质中的其他成分或结构特征能够促进硬脂酸的吸收。像棕榈酸一样,游离硬脂酸在消化过程中容易与钙形成不溶性皂[52-53],并导致脂肪和钙的吸收量减少[52]。此外,即使可以将2种或多种植物油混合在一起,使得婴儿配方奶粉中C16:0、C18:1,n-9和C18:2,n-6的平均含量与母乳中的脂肪酸相同。但是植物油甘油三酯的立体-特殊排布使得C16:0脂肪酸几乎全部分布在甘油三酯的Sn-1,3位置上,这与母乳脂中的甘油三酯结构存在明显差异。因此,要使婴儿配方奶粉能够更好地模拟母乳的组成和结构,并且使配方奶粉营养成分更接近母乳乳脂,就必须保证有足量的Sn-2型结构甘油三酯。

4 结 语

有关母乳中特殊甘油三酯结构对低龄婴儿营养学及生理学的研究越来越受到学术界的重视,目前已有可能合成具有C18:1,n-9—C16:0—C18:1,n-9结构的膳食性甘油三酯。多项研究已经证实具有Sn-2棕榈酸结构、同时C18:1,n-9在Sn-1,3位置上的甘油三酯还能使早期骨骼矿物化作用和发育增加,并影响肠道微生物菌群的组成,还可能具有神经生物学作用,包括调控早期婴儿哭闹等功能。此外,婴儿配方中长链饱和脂肪酸在甘油三酯上的位置分布能够影响脂肪和钙吸收及粪便稠度。棕榈酸及其在甘油三酯内的位置分布被认为是脂肪和矿物质生物利用度和粪便稠度的关键决定因素。尽管结构化甘油三酯婴儿配方奶粉可以有效改善棕榈酸的吸收、有效改善脂肪和钙吸收的机理尚不明确,但是在配方奶粉中维持较高量的Sn-2位棕榈酸特定结构化甘油三酯,可用来减少婴儿粪便中排泄的棕榈酸,促进粪便软化。