论网络服务提供者的合规规则*

——以德国《网络执行法》为借鉴

2018-11-29

(对外经济贸易大学法学院,北京100025)

一、问题的提出:“通知—取缔”机制本土化的“水土不服”

面对通过共同犯罪、不作为犯等传统刑法理论解决网络服务提供者关于第三方违法内容的刑事责任问题所存在的局限性以及由此所引发的混乱,我国立法机关将目光转向网络服务提供者责任的特殊规则。为此,我国《刑法修正案(九)》增设了拒不履行信息网络安全管理义务罪,明确了网络服务提供者的责任主体地位,试图消除法律上的不安定性,以给予网络服务提供者更为明确的指引。

拒不履行信息网络安全管理义务罪被规定为:“网络服务提供者不履行法律、行政法规规定的信息网络安全管理义务,经监管部门责令采取改正措施而拒不改正,有下列情形之一的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金:(一)致使违法信息大量传播的;(二)致使用户信息泄露,造成严重后果的;(三)致使刑事案件证据灭失,情节严重的;(四)有其他严重情节的。”

从形式上看,拒不履行信息网络安全管理义务罪借鉴了最早的网络服务提供者的特殊责任规则——美国《数字千年版权法案》(Digital Millennium Copyright Act)中的“通知—取缔”规则。不同的是,其并没有全部移植“通知—取缔”规则的实质内容,例如关于违法信息种类、通知与反告知程序、涉事内容的处理流程等方面的规定。简言之,我国关于网络服务提供者的刑事立法借鉴了经典的责任规则框架,但在具体规定方面则存在空白。

可以说,拒不履行信息网络安全管理义务罪虽然提供了一个明确的归责思路,但却使责任认定陷入另一种不明确之中。特别是该罪还采用了空白罪状的描述方式——本身并未说明何为信息网络安全管理义务,而是需要参照法律、行政法规的相关规定,这使责任规则的具体内容更为模糊,并且,作为我国网络基本法的《网络安全法》以及其他涉及互联网的相关法律法规都没有对信息网络安全管理义务作出明文规定。在这种情况下,信息网络安全管理义务的内容尚待明确。

根据该罪所规定的三种情形,信息网络安全管理义务可能包含三个子义务。从侵犯信息权犯罪的角度来看,“致使违法信息大量传播的”是分析信息网络安全管理义务的重要出发点,但是作为义务基础的“违法信息”的外延又是不明确的,并且,显然不可能将所有的违法信息纳入网络服务提供者的处理范围之内。所以,信息网络安全管理义务的范围也是不清晰的。

即使根据关于信息网络安全管理义务的措辞以及该罪所规定的情节,可以大致推测该义务的主要内容是关于违法信息的删除,但我国的法律、行政法规中关于网络服务提供者处理违法信息的规定普遍较为笼统,无法为刑法中的相关规定提供有力的支撑。以我国《网络安全法》为例,其第47条规定:“网络运营者应当加强对其用户发布的信息的管理,发现法律、行政法规禁止发布或者传输的信息的,应当立即停止传输该信息,采取消除等处置措施,防止信息扩散,保存有关记录,并向有关主管部门报告。”此处所没有说明的是,网络服务提供者应如何判断用户信息的违法性,以及如何从程序上保障用户的信息自由。更为重要的是,信息网络安全管理义务是仅包括停止传输或者删除所发现的违法信息,还是也包括避免该违法信息进一步扩散。除此之外,并不是所有的与违法信息传播结果具有因果关系的义务都应该上升为刑法上的义务,此时还应该考虑网络服务提供者是否具有履行义务的实际能力。这样,由于信息网络安全管理义务本身并不明确,监管部门也难以认定网络服务提供者是否履行了义务。认定标准不明确,则意味着监管部门具有更大程度的自由裁量权,这可能会同时导致两种极端情况的出现:如果对于认定标准的把握过于宽松,会无法促使服务提供者进行有效的自我管理;不清晰的义务标准也可能成为监管部门压迫服务提供者的工具,严重干涉其业务自由。在这种情况下,监管部门责令改正的内容相应地也缺乏明确性。虽有学者从责令主体、监管权限、改正期限、通知内容等程序方面的要求对“责令改正”进行解释,但是并没有具体论述责令改正所涉及的改正行为及其限度问题。[注]参见赖早兴:《论拒不履行信息网络安全管理义务罪中的“经监管部门责令改正”》,《法学杂志》2017年第10期。

总的来看,借鉴“通知—取缔”特殊责任规则来处理网络服务提供者责任的思路是正确的。拒不履行信息网络安全管理义务罪依靠法律、行政法规来明确其构成要件的做法也无可厚非,但是由于相关规定本身并不明确,而且两者之间的衔接也不紧密(法律、行政法规并没有明确界定“信息网络安全管理义务”),故拒不履行信息网络安全管理义务罪尚处于模糊之中,从而影响了其在司法实践中的适用性。立法机关原本希望通过拒不履行信息网络安全管理义务罪建立治理网络犯罪的合作模式,意在通过监督管理责任的引入,促进网络服务提供者切实履行安全管理义务,保障网络安全和网络服务业的健康有序发展,然而,正是由于安全管理义务内容的不明确性,立法上所希望贯彻的刑事合规理念难以得到贯彻。因此,当务之急是在相关法律、行政法规的基础上构建具体化的网络服务提供者合规规则体系,并使之与拒不履行信息网络安全管理义务罪顺畅衔接,以弥补该罪罪状在明确性方面的不足。

二、全新的解决思路:德国《网络执行法》中的合规规则

就网络服务提供者的责任规则而言,德国早前处于与我国相似的情形之中。在美国制定《数字千年版权法案》之后,欧盟仿照该法案制定了《电子商务指令》(Directive on electronic commerce),而德国作为成员国将其转化为国内法——《电信服务法》(Teledienstgesetz)。德国《电信服务法》虽然经过一次修正并与《国家媒体服务协议》(Mediendienste-Staatsvertrag)合并(合并后称为《传媒服务法》,Telemediengesetz),其仍然保留了类似《数字千年版权法案》的主要责任框架。

德国同样没有完全借鉴“通知—取缔”规则的具体内容,只是笼统地规定服务提供者在获悉违法信息后应立刻采取措施移除或者屏蔽违法信息。[注]Vgl. TMD §10.近年来,德国立法机关认为“现有的机制以及社交网络的自律无法充分发挥作用,并且在执行相应法律方面存在重大问题”,故于2017年9月1日颁布了《改进社交网络中法律执行的法案》(Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken),简称《网络执行法》(Netzwerkdurchsetzungsgesetz,NetzDG)。[注]BT-Drs. 18/12356, S.11.《网络执行法》针对立法借鉴上存在的空白而提出的解决方案是在德国现有法律体系内嵌入网络服务提供者的合规规则,以实现对于违法信息的快速有效处理。德国学者指出,《网络执行法》并没有规定一个新的删除义务,而是要求网络服务提供者自己监督“通知—移除”机制的履行状况,将该机制进行有效的具体化并且对执行的状况进行报告。[注]Vgl. Bernd Holznagel, Phänomen, Fake News“-Was zu tun Ausmaß und Durchschlagskraft von Desinformationskampagnen, Multimedia und Recht 2018, 18, 21.可以说,《网络执行法》所采取的措施正是我国行政法中关于网络服务提供者义务规定的有待完善之处。

新的立法将德国所借鉴的服务提供者责任规则引向了另一个方向——《数字千年版权法案》在多数情况中只是简单地要求服务提供者机械性地根据权利人的通知来暂时删除或者屏蔽相关内容,而《网络执行法》更多地要求服务提供者对相关信息的违法性进行判断,并在此基础上采取相应的处置活动。德国联邦部长Zypries将这种倾向描述为“执法的私人化”(Privatisierung der Rechtsdurchsetzung)。德国学者也认为:“《网络执行法》所采取的措施是全新的,其并未与国外其他的既存措施相联系。相反,德国政府希望通过《网络执行法》建立一个创新性的合规系统。”[注]Bernd Holznagel, Das Compliance-System des Entwurfs des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes—Eine Kritische Bestandsaufnahme aus internationale Sicht, Zeitschrift für Urheber-und Medienrecht 2017, 615, 615.《网络执行法》的核心内容主要包括三个方面:界定违法性内容的主要范围(第一条第三款)、在特定期限内删除违法内容的投诉处理机制(第三条)、关于处理特定投诉内容的法定报告义务(第二条)。

(一)违法内容的范围

“违法内容”(Rechtswidrige Inhalte)是《网络执行法》中的基础概念,该法所设立的广泛的合规义务都是以违法内容为主要对象的。德国《网络执行法》第一条第三款对“违法内容”做出如下界定:“违法内容是指第一款意义上,充足刑法典第86、86a、89a,91,100a,111,126,129至129b,130,131,140,166,184b及与此相对的184d,185至187,201a,241以及269条构成要件且不具有违法阻却性的内容。”[注]Netzwerkdurchsetzungsgesetz §1 abs. 3.上述构成要件所依次对应的德国刑法罪名是:第86条(散布违宪组织之宣传物品罪),第86a条(使用违宪组织之标示罪),第89a条(预备犯严重危害国家之暴力犯罪),第91条(指导违犯严重危害国家之暴力犯罪),第100a条(叛国之伪造罪),第111条(公开煽动犯罪),第126条(恐吓犯罪破坏公共安全罪),第129条至第129b条(建立犯罪组织、建立恐怖性犯罪组织、境外之犯罪与恐怖组织罪),第130条(煽动民族分裂罪),第131条(描绘暴力行为之罪),第140条(酬谢与赞同犯罪行为之罪),第166条(辱骂信仰、宗教团体与世界观信仰团体罪),第184b条(散布儿童色情刊物罪)及与此相对的第184d条(藉由电信媒体开放儿童及青少年色情内容罪),第185条至第187条(侮辱罪、诽谤罪、诋毁罪),第201a条(以录像侵害最私密之生活领域罪),第241条(恐吓罪)以及第269条(伪造有证明重要性之电子资料罪)。《网络执行法》通过列举刑法分则的构成要件来明确哪些内容属于合规义务,以便网络服务提供者能够更准确地定位并进行处理。借用刑法分则的构成要件来界定违法内容是一个极具创新性的思路,通过刑法中较为精细的描述来定义具有危害性的内容,既节省了立法资源,又可以保证法律规则之间的连贯性。

其不足之处在于,《网络执行法》并没有处理好其所界定的“违法内容”与刑法构成要件之间的关系。“违法内容”这一全新术语是《网络执行法》与刑法的连接点,此处的“违法”并非我国法律语境下的“违法”,而是指德国刑法中构成要件符合性、违法性以及有责性三阶层体系中的“违法”。然而,“违法内容”这一新创造的术语与德国刑法教义学及其措辞是相背离的,因为内容本身并不可以是违法的或者具有违法阻却性,罪责以及违法性的法律基础是指人的行为,而非与此相对的行为客体,如文本或者媒体性展示。[注]Vgl. Liesching, Was sind, rechtwidrige Inhalte“ im Sinne des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes Zeitschrift für Urheber-und Medienrecht 2017, 809,810.此外,在法律草案的理由说明中,其解释也与立法原文存在出入:“此处所包含的仅仅是充足一个或者多个第三款中提及的刑法构成要件且违法的行为,但这些行为并不是必须是以有责的方式实施的。”(立法原文的表述是“充足构成要件且不具有违法阻却性的内容”)[注]BT-Dr. 18-12356, S.19f.正是由于立法原文与立法理由说明之间的冲突,“违法内容”这一新提出的术语所表达的含义并不清晰。对此,德国学者存在两种理解。一是认为《网络执行法》规定了与刑法不同的自成体系的违法性概念,内容的违法性仅仅需要参照所提及的犯罪行为的叙述性行为客体要素(deskriptiven Tatobjektsmerkmale)。对此,客观的可罚性(objektive Strafbarkeit)的检查就已经足够。换言之,只需要考虑所列举的犯罪行为的客观构成要件。这并没有完全切断违法性与刑法的联系,因为决定内容违法性的仍然是与行为有关的刑法规范的构成要件符合性[注]Vgl. Höld, Das Vorabentscheidungsverfahren nach dem neuen NetzDG, Multimedia und Recht 2017, 791, 792.。二是认为违法性内容只能以符合构成要件行为的存在为基础,这意味着所列举的犯罪行为的主观和客观构成要件都必须被满足。[注]Vgl. Guggenberger, Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in der Anwendung, Neue Juristische Wochenschrift 2017, 2577, 2578.

相比较而言,第一种理解更为合理。因为关于“违法内容”条款的立法理由表明,“(《网络执行法》)草案的目的并不在于对社交网络中违反现行法律的内容条目进行国家层面的反应”。[注]BT-Drs. 18/12356, S.19.也就是说,该法并不意在追究违法内容发布者的责任。其之所以创制“违法内容”这一新概念并围绕其列举相关的刑事构成要件,是希望规范网络服务提供者打击仇恨言论以及虚假信息的行为,为其提供明确的指导,最终目的在于消除网络中的违法内容。所以,是否存在用户的传播、发布等行为以及故意等主观构成要件并不重要。反之,如果以上述要素作为认定违法内容的条件则会导致不合理的情况出现。例如,某用户在未浏览视频内容的情况下只是根据标题认为内容合法并且转发,但实际上视频内容与标题无关且属于儿童色情。根据德国刑法第184b条散布儿童色情刊物的规定,其主观构成要件至少应具备间接故意,而且文本的内容必须被包含在故意之内。[注]Vgl. Fischer StGB, §184b, 63. Auflage, 2016, Rn.40.如果因为无法认定故意传播的行为而不将儿童色情视频认定为《网络执行法》意义上的违法性内容,会致使服务提供者没有权限处置这种具有严重危害性的内容。因此,可以认为《网络执行法》中的违法内容及其违法性与德国刑法教义学中的违法性并不相同。然而,这并不意味着两者是完全相互冲突的。《网络执行法》中的违法性判断是刑法基础上的缩减,其判断的对象只涉及行为客体要素。

(二)关于违法内容的投诉管理机制

违法内容投诉的管理机制是《网络执行法》的核心内容,其不仅细化了网络服务提供者处理违法内容的流程,而且建立了一个较为复杂、意在保障违法内容能够得到有效处理的辅助性义务体系,即一个合规的义务系统。正如该法的立法理由所述:“在第三条中所规定的规则仅仅在于保证,删除或者屏蔽违法内容的法定义务能够被快速且全面地执行。”[注]BT-Dr. 18-12356, S. 22f.管理机制的意义纯粹在于细化、诠释服务提供者的删除义务,并为其执行提供保障条件。从整体来看,管理机制主要包括三部分,即关于违法内容投诉的获取、相关内容的处理以及处置的组织性保障。

首先,为了保障用户的投诉渠道,《网络执行法》要求服务提供者必须设立用户友好的投诉提交机制。易言之,“服务提供者必须向用户提供容易识别、可直接访问且持续有效的关于违法内容投诉的提交程序”。[注]Netzwerkdurchsetzungsgesetz §3 abs. 1. S. 2.在此基础上,该程序必须保证服务提供者能够迅速地了解投诉的情况,以便对投诉所涉及的内容进行检查,并决定是否需要删除或者屏蔽相关内容。[注]Vgl. Netzwerkdurchsetzungsgesetz §3 abs. 2. Nr. 1.

其次,就违法内容的投诉而言,《网络执行法》并不仅仅细化了相关的处置流程,而是以违法内容的处理为核心,设立了一系列具有高度关联性的义务。第一,明确了违法内容删除的期限以及特殊情况,网络服务提供者通常应该在接收到投诉之日起7日之内删除相关违法内容,而对于“明显的违法内容”则应该在24小时之内删除。[注]Vgl. Netzwerkdurchsetzungsgesetz §3 abs. 2. Nr. 2, Nr3.第二,为保障对可罚内容发布者的刑事追诉而设立了储存义务,[注]Vgl. BT-Dr. 18-12356, S. 24f.服务提供者应在删除违法内容的情况中对相关内容进行为期10周的储存。[注]Vgl. Netzwerkdurchsetzungsgesetz §3 abs. 2. Nr4.第三,为保障用户有机会维护自己正当表达的权利而设定了通知义务,服务提供者应立即通知用户以及投诉者其处理决定,并对承受不利结果的一方说明理由。[注]Vgl. Netzwerkdurchsetzungsgesetz §3 abs. 2. Nr5.第四,为了强化对服务提供者的监督而规定了记录义务,要求其对每一个投诉及所采取的矫正措施进行记录。[注]Vgl. Netzwerkdurchsetzungsgesetz §3 abs. 3.

最后,为了保障网络服务提供者具备处置违法内容的组织能力并且能够正常运作,《网络执行法》对于网络服务者的内部事务做出了具体规定:一是,网络服务提供者的领导小组必须按月对投诉的处理情况进行检查;二是,处理投诉过程中存在的组织性缺陷必须及时被消除;三是,授权处理投诉的工作人员必须至少每半年进行一次培训。[注]Vgl. Netzwerkdurchsetzungsgesetz §3 abs. 4.

从整体来看,《网络执行法》将违法内容的处理机制扩展为一个义务系统,而不再是简单的违法信息的删除,任何一个相关义务的不履行都可能触发处罚。相应地,违法信息的删除情况也不再是考察义务履行状况的唯一标准。立法理由说明已表达了,对于违法内容删除义务的一次性违反通常并没有满足构成要件,因为一次性的义务违反并不意味着服务提供者没有提供有效的处理机制。[注]Vgl. BT-Drs. 18/12356, S. 24.所以,惩罚所针对的并不是存在缺陷的个案性判断,而是超越个案层面的系统性缺陷。[注]Vgl. Höld, Das Vorabentscheidungsverfahren nach dem neuen NetzDG, Multimedia und Recht 2017, 791, 792.

对于这一合规系统,德国学者主要提出了以下几方面质疑。其一,立即了解投诉并且进行检查的义务超越了欧盟《电子商务指令》第14条以及德国《电讯传媒法》(Telemediengesetz)第10条所确立的标准,后者只是要求网络服务提供者在(对违法内容)知情后必须立即采取行动。对没有足够迅速知悉投诉的情形进行处罚意味着确立了“必须知道”(Kennen-Müssens)的义务。[注]Vgl. Liesching, Die Durchsetzung von Verfassungs-und europarecht gegen das NetzDG, Multimedia und Recht 2018, 26, 29.其二,24小时以及7天的刚性时间期限与欧盟《电子商务指令》为了有利于信息自由而没有规定时间期限的做法相冲突。[注]Vgl. Liesching, Die Durchsetzung von Verfassungs-und europarecht gegen das NetzDG, Multimedia und Recht 2018, 26, 29.其三,“投诉管理机制所欲建立的激励制度之中存在一种固有的删除的系统性倾向,该机制会导致‘寒蝉效应’。”[注]Guggenberger, Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz-schön gedacht, schlecht gemacht, Zeitschrift für Rechtspolitik 2017, 98,100; Heckmann/Wimmers, Stellungnahme der DGRI zum Entwurf eines NetzDG, Computer und Recht, 2017, 310, 314.也有学者将这种倾向描述为“存疑情形中的删除”(Löschung im Zweifelsfall)。[注]Vgl. Liesching, §1 NetzDG, Rn25.具体而言,“网络服务提供者处于一种困难的境地——其在所有情况中都会选择删除或者屏蔽内容,因为在有保留违法内容的错误决定中会面临高达五百万欧元的罚款,而在删除用户内容的错误决定中仅仅需要面对合同性的请求。这种情形中所造成的损害从表面上是极其难以估量的。因此,当服务提供者被迫处于准法官的角色时,激励的方向设定是删除而非检查”。[注]Spindler/Gerald, Der Regierungsentwurf zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz-europarechtwidrig Zeitschrift für Urheber-und Medienrecht 2017, 472, 481.其四,服务提供者缺乏判断内容违法性的条件。“就法律评价而言,实践所表明的是:大部分受到投诉的内容既不是明显违法也不是明显合法的,而是处于灰色地带。对此需要一个在法治国中通常只有法院才有资格进行的深入且全面的法律检查(在侦查程序、法庭调查以及听取被告人供述之后)。”[注]Nolte, Georg, Hate Speech, Fake News, das, Netzwekdurchsetzungsgesetz“ und Vielfaltsicherung durch Suchmachinen, Zeitschrift für Urheber-und Medienrecht 2017, 552, 556.尽管如此,网络服务提供者却必须在缺乏知情可能性以及缺乏法院可以利用的前置性侦查程序以及法庭调查等资源的情况下,作出类似法院的判断。[注]Vgl. Nolte, Georg, Hate Speech, Fake News, das, Netzwekdurchsetzungsgesetz“ und Vielfaltsicherung durch Suchmachinen, Zeitschrift für Urheber-und Medienrecht 2017, 552, 558.其五,就部分内容违法性的判断而言,有必要在具体情况中进行同等级法益之间的衡量,而投诉管理机制对此并没有予以程序法上的保障,因为投诉管理机制并没有强制规定,服务提供者在作出判断之前必须征求发布相关内容的用户的意见。[注]Vlg. Kalscheuer, Hornung, Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz-Ein Verfassungswidriger Schnellschuss, NVwZ 2017, 1721, 1724.根据德国联邦宪法法院的判例所衍生出的原则,既不存在有利于言论自由的单方面优先权,也不存在有利于名誉保护或者公共安宁的单方面优先权,而是需要在具体情况中对不同的抽象法益进行比较。[注]Vlg. Kalscheuer, Hornung, Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz-Ein Verfassungswidriger Schnellschuss, NVwZ 2017, 1721, 1723.那么,在对冲突的法益进行比较时,代表冲突法益的双方——违法内容投诉者以及发布者,都有权利表达自己的意见并应将其作为服务提供者给出判断的重要参考。

(三)报告义务

立法者基于透明性要求在《网络执行法》中设立了服务提供者的报告义务,其目的在于使公众能够了解网络服务提供者处理违法内容的情况。此外,常规性的报告义务对于法律效果评估也是必要的,特别是对违法内容投诉处理状况的评估。[注]BT-Drs. 18/12356, S. 20.

报告义务要求网络服务提供者根据特定的标准,制作关于其处理违法内容的德语报告,并且每半年在联邦司法公报及自己的主页进行公开。[注]Vgl. Netzwerkdurchsetzungsgesetz §2 abs. 1.就具体要求而言,主要包括投诉数量以及处理情况的统计学说明,例如报告期间的投诉总量、(关于内容违法性判断)外部咨询的数量、实际删除或屏蔽的数量、删除或者屏蔽所用时间;[注]Vgl.Netzwerkdurchsetzungsgesetz §2 abs.2. Nr.3, Nr.6, Nr.7, Nr.8.也包括负责处理投诉的团队的情况说明,例如投诉处理部门的体制、人员配备、专业和语言资质以及人员培训和监管状况、提交投诉的机制以及所采用的内容删除或者屏蔽的判断标准、向投诉者以及相关用户通知处理决定的措施。[注]Vgl.Netzwerkdurchsetzungsgesetz §2 abs.2. Nr.2, Nr.4, Nr.9.除此之外,网络服务提供者还需要进行一般性的说明,即为阻止其平台上的可罚性行为作出了哪些努力。[注]Vgl.Netzwerkdurchsetzungsgesetz §2 abs.2. Nr.1

相对于《网络执行法》的其他内容而言,报告义务较少受到德国学者的关注,但这并不意味着报告义务本身毫无特点。

首先,这一透明性义务将网络服务提供者的自我治理推上了新的高度。从表面上看,周期为半年的报告似乎并没有任何重大影响,实际上将网络服务提供者置于更为严格的监管环境之中。通过这种报告,网络服务提供者的处理违法内容的情况更详细地暴露在公众以及监管部门的视野之下,监管部门可以据此来判断服务提供者履行义务的情况,而不必再到企业进行实地调查、评估。更重要的是,长期以来影响服务提供者责任认定的“明知”问题也得到了一定程度的解决。网络服务提供者需要报告其所接收的全部关于违法内容的投诉,这从一个侧面体现了网络服务提供者对于违法内容的知情范围。

其次,从更深层次来看,报告义务有助于促进违法内容删除机制的合理化发展。正如前文所述,网络服务提供者可能处于一种偏激的激励结构中:“如果其过于抑制对网络中违法内容的反应,则会承受放纵仇恨言论以及侵犯个人权利内容所带来的谴责;如果进行过于广泛的删除,则会因不当地限制言论自由而受谴责。但很明显,网络服务提供者更倾向于忍受因压制处于合法边缘地带言论而受到的谴责,而不是承受放纵违法内容的罪责。”[注]Eifert, Rechenschaftspflichten für Soziale Netzwerke und Suchmaschinen, Neue Juristische Wochenschrift 2017, 1450, 1452.在这种状况下,网络服务提供者判断违法内容的标准会偏于严格,以致信息自由受到损害。然而报告义务使得公众能够对网络服务提供者对违法内容的处理标准进行观察、讨论以及矫正,一方面,超越个案层面的广泛讨论所带来的批判性反思会中和服务提供者所承受的来自监管部门和法律责任的压力,使得激励结构趋于平衡;另一方面,来自民主社会、新闻行业以及学术领域的评论,对服务提供者实践标准的规范性导向具有重要的促进意义。[注]Vgl.Eifert, Rechenschaftspflichten für Soziale Netzwerke und Suchmaschinen, Neue Juristische Wochenschrift 2017, 1450, 1452.

(四)整体评价

德国通过《网络执行法》确立了一种全新的合作规制模式,一方面通过罚金形式的负向激励促使网络服务提供者针对网络中的违法内容进行自我规制;另一方面又明确赋予网络服务提供者判断、处置其控制领域内容的权力。最值得注意的是,德国以违法内容的删除为核心构建了一个相互联系、相互影响的义务系统。尽管如此,《网络执行法》还是几乎受到德国学者“一边倒”的负面评价。如前文所述,大多批判主要集中在两个领域:一是与欧盟法的有关规定相冲突;二是侵犯言论自由与信息自由。然而,一些批判的合理性是存在疑问的。

首先,与欧盟相关层面规定的冲突并不能从根本上说明《网络执行法》本身是存在缺陷的。欧盟《电子商务指令》中的网络服务提供者责任规则实施至今已有近20年,为了适应快速发展的网络状况,其必然存在变革的必要性。例如,要求服务提供者提供投诉渠道并对相关内容投诉进行检查的义务,在2018年3月欧盟委员会出台的《关于有效治理在线违法内容措施的建议》(Commission Recommendation on measures to effectively tackle illegal content online)中也得到了一定程度的肯定。[注]Commission Recommendation on measures to effectively tackle illegal content online, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/commission-recommendation-measures-effectively-tackle-illegal-content-online, 2018年7月10日访问。另外,《网络执行法》对于时间的这种具体规定,实际并未与《电子商务指令》中“立即采取行动”的要求相冲突。欧盟指令的特点在于只规定目标而不限制成员国实现该目标的形式与手段,那么成员国具有具体解释“立即采取行为”的自由立法空间,并且,从法的安定性、明确性角度来看,模糊的要求并不必然优于对时间的这种具体规定。

其次,就言论与信息自由而言,多数德国学者似乎陷入一种经验性的思维定势,即网络服务提供者必然会在责任的威胁下扩大内容删除的范围,进而造成对言论以及信息自由的压制。这种思维上的惯性使其忽视了《网络执行法》为了平衡偏激的激励结构而进行的制度设计。从整体上看,《网络执行法》确立了一种系统性的运行机制。对于违法内容的投诉,重要的是网络服务提供者是否进行了处理。其处理的方式不仅包括删除(在认为内容违法的情况下),还包括保留(在认为内容合法的情况下)。准确地说,网络服务提供者并不会仅仅因为没有删除违法内容而受到处罚,而是会因为没有按照规定对相关投诉作出反应而受到惩罚。在基于错误判断而保留违法内容的情形中,只要网络服务提供者完全按照规定行事,原则上不应受到处罚。除此之外,网络服务提供者的报告义务也会对服务提供者不加考虑而删除内容的倾向存在一定的抑制作用。从细节上来看,《网络执行法》通过三个方面的设计将其对言论自由以及信息自由的影响控制在宪法允许的范围之内:(1)《网络执行法》对于违法内容的删除期限进行了灵活性处理,在规定一般性的期限(7天)的情况下保留了变通的可能性;(2)存疑情况中不存在时间期限,即当内容违法与否取决于某一事实判断或者其他事实情形,且相关事实尚不清楚的情况下,关于删除时间期限的规定不再适用;(3)内容违法性判断的转移,网络服务提供者可以选择将投诉所涉及的违法性判断工作转交给“受到认可的自我治理机构”,网络服务提供者根据该机构作出的关于违法性的判断再作出是否删除的决定,在这种情况中服务提供者也不受一般删除时间期限的限制,同时还无需承担违法性判断错误的法律风险。[注]Vgl. Schwartsmann, Verantwortlickkeit Sozialer Netzwerke nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, GRUR-Prax 2017, 317, 318.实际上,在这些“对冲设计”的作用下,学者对“固有的删除倾向”以及“存疑情形中的删除”的担心在很大程度上受到了缓解。

诚然,《网络执行法》并不是完美的,其在基本概念(违法内容)界定上的疏忽、在用户言论自由保护方面的不足以及对网络服务提供者判断能力欠缺的缺乏认识等都是无法否认的。不过整体而言,《网络执行法》所采取的思路和方法是值得肯定的。其通过刑法构成要件对违法内容进行界定的方式以及强调服务提供者违法内容处理透明性的报告义务都体现了极强的创新性。更重要的是,《网络执行法》从违法内容处理前的投诉程序、作为处理能力保障的组织条件以及处理的具体流程等方面进行了全方位、立体性地细化。总而言之,《网络执行法》建立了一个前所未有的网络服务提供者的合规系统,为督促网络服务提供者清除网络中的违法内容提供了一种新的解决思路。

三、借鉴可能性——现有法律资源背景下我国网络服务提供者合规系统的构建

我国刑法通过援引法律、行政法规中的规定来定义信息网络安全管理义务,这种做法虽然导致这种义务的内容不明确,但是给对这种义务的解释提供了很大的空间。这就使得我们能够依据拒不履行信息网络安全管理义务罪所规定的基本框架,寻找、整合并且利用法律、法规中的相关规定来构建一个符合我国情况的网络服务提供者合规系统。

(一)“执法私人化”的取舍

德国《网络执行法》所设计的违法内容处理方案在经典的“通知—取缔”规则之外提供了一种新的可能性,由此带来的问题是是否应该要求网络服务提供者对网络中内容的违法性进行判断,或者说网络服务提供者是否应该具有这样的权力——即“执法私人化”是否是有必要的。目前,对于“执法私人化”的必要性存在这样一种质疑:“在从国家层面考虑对网络中刑法所禁止的内容采取的措施时,问题的关键并不在于缺少与网络服务提供者的合作,而是在于刑事追诉机关的配置与培训不充分。通过屏蔽或者删除无法持久地阻止他人发布刑法所禁止的违法信息,而需要通过使信息发布者意识到实施犯罪行为会受到相应的惩罚。刑法必须通过刑事追诉机关以及法院得到执行,只有如此其威慑效应才能发挥作用。”[注]Nolte, Georg, Hate Speech, Fake News, das, Netzwekdurchsetzungsgesetz“ und Vielfaltsicherung durch Suchmachinen, Zeitschrift für Urheber-und Medienrecht 2017, 552, 555.这种质疑实际上混淆了国家层面与网络服务提供者层面对网络违法内容作出反应所追求的不同目的。国家侦查、检察以及司法机关的一系列活动重在追究违法内容发布者的责任,从而实现对行为人的惩罚,而网络服务提供者审查并处理相关内容的目的在于消除违法内容所产生的不良社会影响,相关行为是否受到惩罚对其并不重要。单纯就消除网络中的违法内容而言,对违法内容发布者的刑事追诉无法完全取代网络服务提供者的处置活动。“因为处于中间的平台用户免于直接性的国家控制,甚至一个或然的刑事追诉并不必然会产生强制删除违法内容的效果,所以强化针对平台用户的刑事威胁或者刑事追诉并不是(与服务提供者的处置)同样有效的。”[注]Buchheim, Anfängerhausarbeit-öffentliches Recht : Grundrechte-Zensor wider Willen Juristische Schulung 2018, 548, 554.

其实,对于第三方执法的问题,美国学者在很早就提出了一个系统的分析框架。其指出,一个成功的“守门”(Gatekeeping)可能要求:“(1)现行的惩罚无法威慑严重的失范行为;(2)缺乏或者不充足的私人守门激励;(3)守门人能够并且将会可信赖地阻止失范行为,而并不考虑失范行为人的偏好以及市场替代;(4)法律规则能够以合理的成本指引守门人调查失范行为。”[注]Reinier H. Kraakman, The Anatomy of Third Party Enforcement Strategy, Journey of Law, Economy & Organization, Vol. 2, No.1 1986, 53, 61.根据这一分析框架,不仅网络服务提供者作为“守门人”来处理网络中违法内容是必要的,而且相关制度构建也极有可能会成功。首先,网络在降低犯罪成本的同时,还增加了侦查与追诉的难度。在当前司法资源不足以应对网络犯罪高发态势的状况下,刑法的直接威慑效果是十分微弱的,至少在针对网络内容的犯罪方面存在这种情况。其次,网络服务提供者通常并不会从违法内容的删除中获得利益。相反,正是那些处于灰色地带甚至是违法的内容会为网络服务提供者带来巨大的网络流量和利益。这意味着在没有责任威慑的作用下,网络服务提供者很可能不会主动去处理违法内容。再次,在大多数情况下,网络服务提供者凭借对技术设施的控制可以轻易地删除其网络中存在的违法内容,并且,这种处置并不会导致相应的用户向其他网络平台转移。最后,虽然要求网络服务提供者主动调查违法内容的做法被普遍禁止,但对此仍存在一些变通措施。例如要求网络服务提供者为用户提供举报的途径,从而解决违法内容来源的问题。这种变通性实际上降低了网络服务提供者“守门”的难度。所以,网络服务提供者层面的私人执法与国家层面的执法并没有相互重复或冲突,两者实际是一种相互补充的关系,在网络服务提供者有能力的前提下有必要以法律责任形式激励其处理违法内容。

此外,我国学者也进一步从方法论角度上指出了执法私人化可能存在的缺陷:一是网络服务提供者判断内容违法性的能力;二是私人执法所带来的社会成本,即其对正常网络活动的影响,特别是用户合法表达的权利。[注]参见赵鹏:《私人审查的界限》,《清华法学》2016年第6期。不可否认,关于违法内容的执法私人化的确在上述两个方面存在不足。就某些内容的违法性判断而言,即使是掌握更多资源的法院也难以在短时间内就内容是否违法作出准确的判断,并且不论如何努力,网络服务提供者都不可能避免错误删除合法言论表达的情形。然而,这些都不足以否定执法私人化的解决思路,因为,任何制度都不可能是完美的,我们并不会因此而放弃——就如我们不会因为刑讯逼供、冤假错案的存在而否定整个司法体制,相反,会在现有体制的基础上不断完善细节性的制度设计,以最大程度地保障正义的实现。同理,执法私人化所存在的缺陷也可以通过具体的制度设计来弥补或弱化其不利影响。具体而言,对于网络服务提供者判断能力不足的问题,一方面可以像德国《网络执行法》那样通过强化服务提供者的组织建设来提高其团队的法律素质,另一方面还可以通过限制其处理违法内容的范围来降低工作的难度;对于言论自由的保护则可以通过程序制约及救济机制来实现。因此,执法私人化已不再是“应不应该”的问题,而是“如何实现”的问题。

(二)“违法内容(信息)”及其范围

如果说要赋予网络服务提供者判断其网络中内容的违法性以及据此进行处置的权力,那么首先需要明确的是网络服务提供者需要判断的违法内容的性质及范围。值得注意的是,我国拒不履行信息网络安全管理义务罪并没有采用“违法内容”这一术语,而是使用了“违法信息”。这两种表述虽然在形式上不尽相同,但本质上是同一事物的两个侧面。信息这一表述更多地体现了网络与数据化的时代背景,信息是内容的技术性形式,内容则更强调信息所表达的社会意义,故两者可以在同一意义上进行使用。

就违法信息的本质而言,其指的是法律所不允许的信息内容类型,而不是传播违法信息的不法行为。也就是说,网络服务提供者关注的重点应该是信息内容本身是否被禁止,而非传播的行为是否违法。那么应该如何确定信息网络安全管理义务中的“违法信息”,从而使网络服务提供者至少对自己的任务有一个基本的了解呢?从法律条文来看,该罪罪状只明确了义务的法律来源,却没有指出认定违法信息的法律依据。对此有学者建议:“应当以现行法律、法规的明确规定来认定传播的信息是否违法。所谓‘现行法律、法规’至少应当与《刑法》第96条所解释的‘国家规定’含义相一致,即违法的‘法’应该是指全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定;国务院制定的行政法规、规定的行政措施、发布的命令和决定。”[注]谢望原:《论拒不履行信息网络安全管理义务罪》,《中国法学》2017年2期。这一建议试图通过将认定违法信息的法律依据限制为效力层级较高的规范来提高认定标准,但其并没有触及违法信息所涉及的实质问题——违法信息的范围以及具体认定标准,对此有必要进一步讨论和明确。

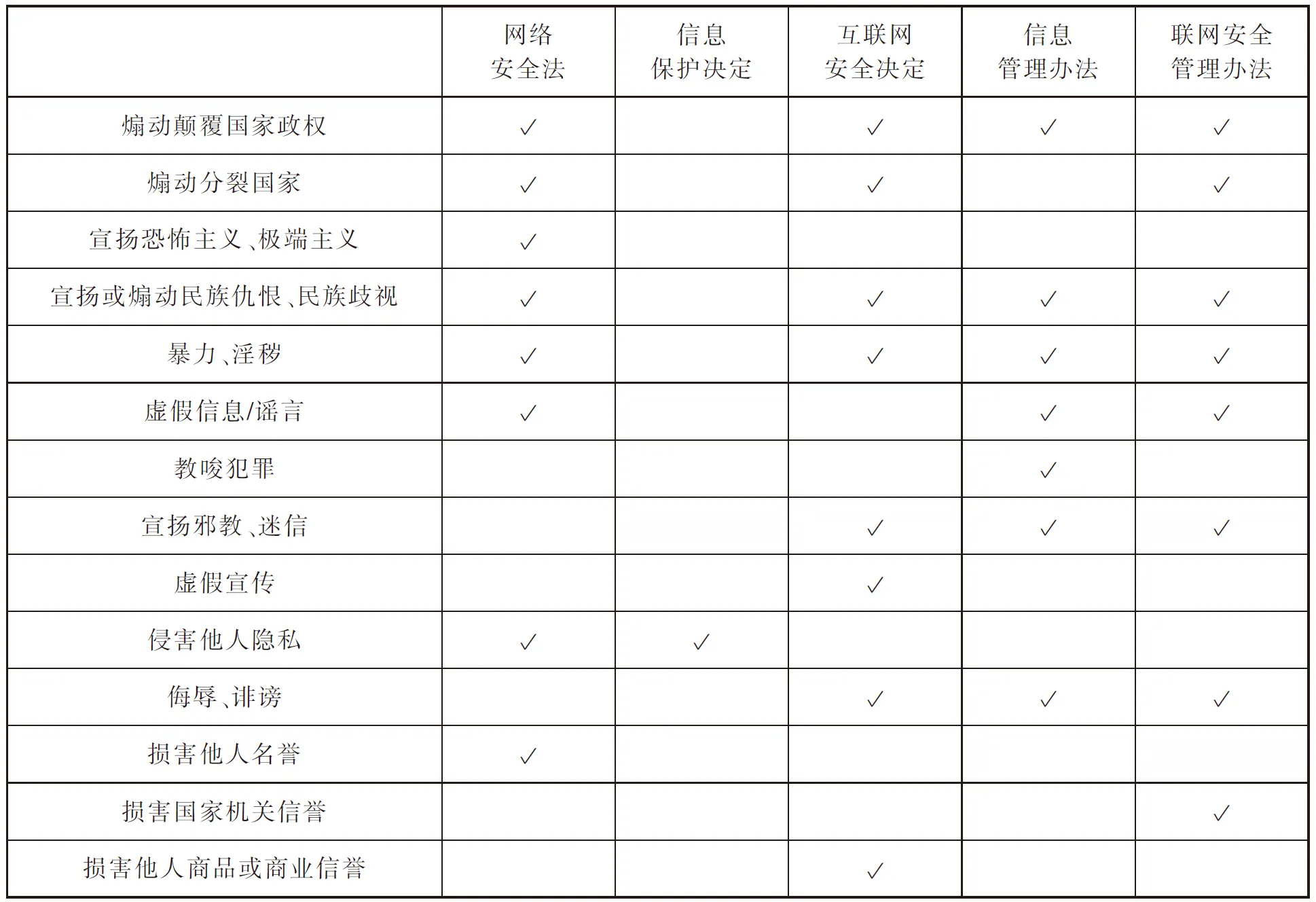

我国关于互联网的法律、行政法规已经对网络中的禁止性信息内容作出了一般性的规定,这可以作为网络服务提供者所处理违法信息范围的基本框架和依据。以我国《网络安全法》为核心,包括《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》(以下简称:《信息保护决定》)、《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》(以下简称:《互联网安全决定》)、《互联网信息服务管理办法》(以下简称:《信息服务办法》)、《计算机信息网络国际联网安全管理办法》(以下简称:《联网安全办法》)在内的互联网法律体系主要规定了以下14类违法信息内容:(1)煽动颠覆国家政权信息;(2)煽动分裂国家信息;(3)损害国家机关信誉信息;(4)宣扬恐怖主义、极端主义信息;(5)煽动或宣扬民族仇恨、民族歧视信息;(6)暴力、淫秽信息;(7)虚假信息/谣言;(8)虚假宣传;(9)教唆犯罪信息;(10)宣扬邪教和封建迷信信息;(11)侮辱或诽谤信息;(12)侵犯名誉;(13)隐私信息;(14)侵害他人商业或者商品信誉。[注]参见我国《网络安全法》第十二条,《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》第八条,《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》第一条、第二条、第三条,《互联网信息服务管理办法》第十五条,《计算机信息网络国际联网安全管理办法》第五条。这些违法信息大致分布于国家安全、公共秩序以及个人权利三个领域。

这些违法信息类型并不适合全部纳入由网络服务提供者处理的违法信息的范围,对此还需要从两个方面进行限缩:一是网络服务提供者的判断能力;二是对于用户言论自由的保护。[注]参见陈洪兵:《拒不履行信息网络安全管理义务罪的适用空间》,《政治与法律》2017年第12期。那么,涉及真伪判断的违法内容(例如虚假信息[谣言]、诽谤、虚假宣传、损害他人名誉、损害他人商品或商业信誉、损害国家机关信誉),不宜由网络服务提供者来判断(见表1)。因为当涉及这类内容的违法性判断时,对于内容真实性的反复的事实调查是必要的,这一复杂的过程不仅是网络服务提供者所无法承担的,也使违法内容的快速删除无法实现。[注]Vgl. Karl-Nikolos Peifer, Fake News und Providerhaftung—Warum das NetzDG zur Abwehr von Fake News Falschen Instrumente liefert, Computer und Recht 809, 813.以诽谤性内容为例,其至少要求捏造事实的情况必须存在,如果某一内容虽对他人造成不利影响但并不存在捏造事实的情况,也不得认定为诽谤性内容。此时问题的核心是特定表达的真与假,而网络服务提供者并没有能力也不应该被要求对此进行调查,并且,在某一信息内容的真假无法判断时,出于保护言论自由的目的也不能对其进行删除。

表1 不宜由网络服务提供者予以判断的违法信息

为了进一步细化违法内容的类型以及提供更为明确的判断标准,我们可以参照德国《网络执行法》的做法,将违法信息内容的类型与刑法分则规定中的具体构成要件相联系。相对于其他部门法而言,刑法更为精确、细致,以相关罪名的构成要件为判断标准可以增加判断的准确性和科学性。以淫秽信息为例,只有在刑法分则以及相应的司法解释中才存在对淫秽信息较为详细的定义,这是其他法律都无法做到的。此外,将违法信息类型与刑法分则构成要件相联系的另一个好处是可以限制违法信息的种类,只有刑法所关注的、具有一定严重性的违法信息类型才会成为网络服务提供者的处理对象。所以,根据与互联网相关的法律、行政法规所规定的违法信息范围,可以将以下我国刑法分则的规定作为违法信息内容的依据(见表2):第一百零三条第二款(煽动分裂国家罪)、第一百零五条第二款(煽动颠覆国家政权罪)、第一百二十条之三(宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖主义活动罪)、第一百二十条之四(利用极端主义破坏法律实施罪)、第一百二十条之六(非法持有宣扬恐怖主义、极端主义物品罪)、第二百四十六条(仅限侮辱罪)、第二百四十九条(煽动民族仇恨、民族歧视罪)、第二百五十三条之一(侵犯公民个人信息罪)、第二百九十五条(传授犯罪方法罪)、第三百条(组织、利用会道门、邪教组织、利用迷信破坏法律实施罪)、第三百五十九条(仅限于介绍卖淫罪)、第三百六十三条(制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪)。

表2 宜由网络服务提供者予以判断的违法信息

除此之外,笔者认为还需要进行两点补充:第一是关于教唆犯罪的违法信息,由于刑法分则只涉及特定类型的教唆犯,所以这类违法信息的认定还需要参照我国刑法总则的规定;第二是一些较新的刑事立法并未及时补充到与网络相关的法律、行政法规中,如《刑法修正案(九)》所设立的非法利用信息网络罪以及《刑法修正案(十)》设立的侮辱国旗、国徽、国歌罪。其中非法利用信息网络罪所涉及的违法信息应该限制为“制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法信息”,而为实施诈骗活动所发布的信息不应该包括在内,因为其同样涉及真假判断的问题。

需要注意的是,将刑法分则的构成要件作为判断违法信息的主要依据并不是要求网络服务提供者判断是否存在发布的行为、行为的构成要件符合性以及行为人是否存在主观故意,而是仅仅从纯客观层面判断相关内容是否符合构成要件中行为的客体要素。另外,这些违法信息内容类型以及对应构成要件的限制作用仅存在于网络服务提供者根据用户投诉处理违法内容或者自发审查网络内容的情况,对于法院作出的生效判决以及监管部门的责令则不受上述范围的限制。

(三)信息网络安全管理义务的展开

对于信息网络安全管理义务的具体内容而言,目前只存在非常宽泛的解读,而缺乏深入的研究。有学者将信息网络安全管理义务理解为禁止性规范(例如不得传播淫秽信息)和命令性规范(例如发现法律、法规禁止发布的信息,应立即停止传输)共同为网络服务提供者设定的义务。[注]参见前注,谢望原文。也有论者认为,信息网络安全管理义务只是一种作为义务,包括主动审查义务与配合义务。[注]参见敬力嘉:《论拒不履行网络安全管理义务罪——以网络中介服务提供者的刑事责任为中心展开》,《政治与法律》2017年第1期。至少可以明确的是,信息网络安全管理义务只应是基于命令性规范的作为义务。如果将禁止性规范设定的义务也包含在内,则会产生对于同一种行为的矛盾的刑法评价,例如网络服务提供者传播淫秽信息的行为(针对“不得传播淫秽信息”的禁止性规范所设立的义务的违反)可能直接构成传播淫秽物品罪或传播淫秽物品牟利罪,但是根据拒不履行信息网络安全管理义务罪的规定,在监管部门责令改正后却不构成犯罪。那么,如果说信息网络安全管理义务是基于命令规范作为义务,那么应如何将其具体化呢?

1.信息网络安全管理义务的内涵

正确的思路是以刑法的具体规定——“致使违法信息大量传播”——为限制,以法律和行政法规规定的义务为来源,根据因果关系来确定信息网络安全管理义务的具体内容。[注]参见皮勇:《论网络服务提供者的管理义务及刑事责任》,《法商研究》2017年第5期。根据这一思路有两种义务可能成为信息网络安全管理义务的主要内容,即用户信息管理义务(我国《网络安全法》第47条)和针对恐怖主义、极端主义内容信息的监督义务(我国《反恐怖主义法》第19条)。不过,《反恐怖主义法》所要求的对于内容进行审查、搜索、过滤的主动审查义务已经超过了服务提供者能力范围而应该被排除。[注]参见同上注。

关于网络服务提供者对于用户发布信息的管理义务,除了我国《网络安全法》第47条以外,《信息保护决定》第5条、《互联网安全决定》第7条、《信息管理办法》第16条以及《联网管理办法》第10条都存在类似的规定。综合上述规定,这一义务可以概括为“一种情形下的四个举措”。所谓“一种情形”是指网络服务提供者发现法律、法规禁止发布或者传输的信息。“四个举措”分别是指:停止传输;进行处置,防止扩散;保存记录;向有关主管部门报告。首先,发现法律禁止的违法信息的情形是网络服务提供者义务的触发条件。前述已经确定了禁止信息的范围,此处需要讨论的是如何理解网络服务提供者的“发现”。国外立法规定以及国内外学者基本对网络服务提供者主动寻找违法信息的义务一致持反对态度,所以此处的“发现”至少不应该解释为“主动寻找”。[注]参见前注,赵鹏文;涂龙科:《网络内容管理义务与网络服务提供者的刑事责任》,《法学评论》2016年第3期;同前注,皮勇文。禁止一般监控义务的相关国外立法包括《欧盟电子商务指令》第15条、德国《电讯传媒法》第7条第2款、美国《千年数字版权法》第(m)条第2款。另外,以推定的方式认定网络服务提供者发现(明知)违法信息的存在也是存在风险的,可能导致网络服务提供者因为实际不知情的违法信息而承担责任。较为科学的方法是设计一种帮助“发现”的制度,对此,德国《网络执行法》提供了一个很好的参考,即要求网络服务提供者为用户提供投诉违法信息的渠道并且及时对投诉进行检查和处理。为了能够提供一个判断是否“发现”的标准,有必要建立辅助性的投诉管理义务,并且,这一义务也可以纳入信息网络安全管理义务之中:建立并运作举报机制是法律规定的网络服务提供者义务,因为我国《网络安全法》的第49条规定,“网络运营者应当建立网络信息安全投诉、举报制度,公布举报、投诉方式,及时受理有关网络信息安全的投诉和举报”,同时,缺乏违法信息的举报机制或者举报没有及时得到处理,与网络违法信息的大量传播存在较近的因果关系。因此,信息网络安全管理义务不仅包括通常理解的处置发现的违法信息,还应包括建立并运行一个用户投诉与检查机制。

2.网络服务提供者对信息内容违法性的错误判断

在网络服务提供者收到用户的投诉,采取相应的措施之前,还涉及对于投诉涉及信息的违法性的判断。对此非常重要的是,如何评价网络服务提供者对信息违法性错误判断的情形,尤其是错将违法信息判定为合法信息的情形。有学者将其归结为违法性认识错误(禁止错误)的问题,并认为网络服务提供者在咨询专业人士后,即使发生错误判断也可以排除故意。[注]参见前注,谢望原文。这种观点虽然极力地在错误判断的情形中给予服务提供者以保护,但其定性并不准确。违法性认识错误通常存在于这样的情形中:行为人认识所有的构成要件的样态,而在此基础上仍然认为自己的行为是被允许的(也就是说不具有违法性)。[注]Vgl. Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band I, Verlag C.H.Beck, München, 2006, S. 484.此处网络服务提供者判断的对象并不是自己的行为是否违法,而是用户发布的信息内容是否违反相关法律法规——服务提供者并没有认识到所有的构成要件样态。所以说,网络服务提供者对于投诉内容的错误判断不是违法性认识错误的问题。这种错误的定性认识会导致所谓的畸形的激励结构出现——网络服务提供者为了避免错误判断所招致的处罚而倾向于删除难以准确判断的信息内容,因为违法性认识错误在通常情况下并不能排除网络服务提供者的故意,即网络服务提供者需要对因错误判断而没有删除的违法信息承担责任。然而,实际上作为判断对象的“违法信息”属于规范性构成要件之样态,对于规范性构成要件样态的错误理解通常可能导致两种极易混淆的情形——构成要件认识错误或涵摄错误。德国学者罗克辛对这两种情形进行了理论上的区分,“这关键取决于:当行为样态的社会意义是可以理解并且已经被理解的时候,即使没有认识到用以标示其的法律概念,错误的法律解释(涵摄错误)也不会因此影响故意。相反,一个错误的理解使得行为人无法准确认识其行为的社会意义(他相信所拿走的是属于自己而非他人的物品,因此自己是无罪而非有罪的),这种类型的错误就排除了相关规范性行为样态方面的故意”。[注]Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band I, Verlag C.H.Beck, München, 2006, S. 489.就违法信息的错误判断而言,并不存在对用以标示其法律概念的错误理解(即涵摄错误,例如行为人无法精准地将给他人汽车车胎放气的行为归结为刑法规定中的“破坏财物”的行为,但这不影响其对放气行为的社会意义及危害性的认识)。当网络服务提供者错误地认为某一信息内容并没有为法律所禁止时,其对自己行为的社会意义也发生了错误的认识,其认为自己是在依法保护信息自由和言论自由,而非为违法内容发布者提供支持。因此网络服务提供者关于信息内容违法性的判断错误属于构成要件错误。只要网络服务提供者对投诉的信息内容进行判断并给出理由,即使对信息内容的违法性发生错误判断,也应该排除故意而不进行处罚。

3.网络服务提供者对违法内容的处置

如果网络服务提供者认定某一用户投诉的信息内容是违法的,则应采取相应的措施。法律、行政法规中规定的“四个举措”并不都与违法信息大量传播的后果存在因果关系。根据这一限制可以将“保存记录”与“向有关主管部门报告”排除在信息网络安全管理义务之外。[注]保存记录的义务可能涉及拒不履行信息网络安全管理义务罪中的第三种情形“致使刑事案件证据灭失”,但本文只在致使违法信息大量传播的狭义角度定义信息网络安全管理义务。对于另外两种相关措施而言,“停止传输”相对容易理解,而对于已经确定的违法内容采取处置措施,避免进一步扩散的做法可能存在两种理解:一是删除基于用户请求或者其他技术目的而自动储存的违法信息;二是除了前述处置以外,还需要寻找已经传播的相同违法信息并删除。以用户A在网络平台中发布违法内容为例,根据第一种理解只要求服务提供者删除其储存的A发布的内容;根据第二种理解,服务提供者不仅需要删除A所发布的违法内容,还需要调查其他用户是否转发了A发布的违法内容并进行删除处理。第二种理解实际上变相地课予网络服务提供者一般性的调查义务,要求网络服务提供者主动审查网络中的违法内容。这种要求超出了网络服务提供者的能力范围而且也不具有可行性,因此应该被排除。德国《网络执行法(草案)》也存在类似的规定,其第三条第二款第六项要求网络服务提供者删除存在于其网络中的所有违法内容的复制件。这一规定由于涉及内容的监控义务而受到学者的反对,因此最后出台的德国《网络执行法》取消了这一条款。故应该限制性地去理解“处置违法内容,防止扩散”的要求,仅以投诉所涉及的特定违法内容为处理对象,并不要求网络服务提供者去调查他人转载或者复制的文件并删除。

4.不履行信息网络安全管理义务的认定

根据前文的论述,信息网络安全管理义务是包括提供用户投诉渠道、分析判断用户投诉以及根据相关判断进行处置在内的义务体系,所以对于网络服务提供者是否履行义务的判断,应从系统性、机制性的角度去考察。易言之,义务履行的关键在于网络服务提供者是否建立了投诉的接收、审查、处理的流程和机制以及该机制是否得到充分的运作,而个别的违法性信息是否因为错误而没有被删除并不十分重要。那么,监管部门责令改正的内容也应该是针对违法信息内容举报与管理机制的系统性缺陷,例如网络服务提供者没有提供举报的途径、没有及时处理投诉等。

为了保证对于不履行信息网络安全管理义务认定的准确性以及有据可依,有必要进一步细化法律、行政法规中规定的投诉、举报制度以及信息内容管理制度。我国《网络安全法》第四十九条只是简单地提及了投诉、举报制度,而对于投诉机制的基本要求、实现方式、网络服务提供者对投诉进行查看的频率都未涉及,另外,该法第四十七条以及其他相关法规关于违法信息内容管理制度的规定也不够详尽,如缺乏关于删除违法信息的一般性时间期限、特殊情况中时间期限的延长等。

在监管部门认定网络服务提供者没有履行信息网络安全管理义务后,其责令改正的内容应针对投诉机制以及违法信息管理机制的系统性缺陷,而不必着眼于极为具体的个别情形。因此,针对网络服务提供者的行政监管不应该是耗费大量行政资源的“贴身盯防”。另外,如果认为“经责令而拒不改正”要件限制了处罚范围而应该删除,其实质忽略了对于立法目的的考虑。如果说拒不履行信息网络安全管理义务罪本质上是刑事合规规则,那么其目的更倾向于督促网络服务提供者建立一种处理违法内容的常态化机制,而不是强化网络服务提供者因第三方违法内容而承担的刑事责任。因此,监管部门具有指导性的责令是具有必要性的——其既可以帮助网络服务提供者构建法律规定的合规系统,也能够为网络服务提供者避免承担刑事责任提供一个缓冲的机会。

四、结 论

在网络发展之初,美国《数字千年版权法》最早提供了网络服务提供者责任与违法内容的解决方案。此后,该法所设计的“通知—取缔“规则在全世界得到了广泛借鉴和应用。德国近来在刑事合规理念下通过《网络执行法》对“通知—取缔”规则的改良,为我国对“通知—取缔”规则本土化的尝试——拒不履行信息网络安全管理义务罪,提供了可借鉴的解释思路。可以说,将信息网络安全管理义务理解为一个关于违法内容的合规系统是可能的,或许也是有效的。这种解释方案要求进一步细化我国《网络安全法》中的相关规定,例如第四十七条关于删除违法信息的规定、第四十九条中的举报制度等。此外,网络服务提供者的合规规则是一个极为复杂的系统,涉及多方面权利的兼顾与平衡。拒不履行信息网络安全管理义务罪只在刑事领域涉及了部分合规规则,其存在的不足或者产生的不利影响还需要在其他的法律领域内进行弥补或缓和。特别值得注意的是用户对于删除违法内容的申诉制度,其对于用户言论自由与信息自由的保护具有重要意义,而德国的《网络执行法》以及我国的《网络安全法》都忽视了这一制度的构建。另外,用户申诉制度也会相应地影响网络服务提供者处理违法内容的时间期限、流程等方面的规定,这就意味着在设立用户申诉制度后,关于信息删除的规定也要进行相应地调整。由此可以发现,信息网络安全管理义务是以网络服务提供者合规规则体系中的所有具体规定为基础的,在细节性的规定没有健全、明确之前,这一罪名难以发挥作用。