古代书画“双胞胎”的趣闻

2018-11-29东山

□ 东山

古代书画中的“双胞胎”现象,是指同一位画家名下存在两件基本上一模一样的画作。这种情况在艺术史或古代书画鉴定中并不少见。最有名的当属台北故宫博物院所藏元代画家黄公望的《富春山居图》卷。其摹本于乾隆年间进入宫廷,乾隆皇帝对其喜爱有加,反复在上面题写,以至于画上的空白处全部填满了。这之后,真本也进入宫廷,反而受到了冷落。

由此,从“常识”的角度,大多数人认为凡是出现了“双胞胎”,就必然有真有假,甚至两张俱假,真本另有所在。有时还有“三胞胎”或者“多胞胎”的现象。最典型的例子是清代戴熙的《寒峰岌图》,目前存于博物馆中大同小异的就有三件。经过对比鉴别,藏于南京博物院的才是真迹,而分藏于广东省博物馆和沈阳故宫博物院的两幅则是后人摹本。

但事实上,这一“常识”性的认识,从书画创作的实际情况看,是有失偏颇的。据说画家溥心作画,常让弟子将珂罗版上的古画打格子放大制成图样,在画画时,在图样上铺上纸,通过透过来的线条,照稿一挥而就。这样画出来的画,虽然大同小异,笔墨亦相仿佛,但都属于画家真迹。

陈佩秋也提到,谢稚柳过去在重庆开画展,一张兰州写生的《冬果花》,被重订了五张,便画了一模一样的五张。还有张大千的《水月观音》,取材于敦煌榆林窟的西夏水月观音像,画了粉本后又拓画了至少三本。一本现藏四川博物院,还有一本经时任四川省教育厅厅长的郭有守请示省主席张群,由众人融资计值百万,藏于四川成都新都宝光寺,属于镇寺之宝。另一本为私人收藏,曾于拍卖场上释出。

像这样两本或者几本俱真的情况,所谓的一模一样只是大体上的,在细节方面,必然会有些变化。这种变化,可以是画家主观上的,有意识的,如《水月观音》川博本与原始壁画均为方形构图,而拍卖本则舍去原稿画上的童子,变方形为竖幅,更符合中堂供养的型式。不仅如此,拍卖本与其余两本相比,还使用了大量的描金,所有的线条都复线描金,祥云更是大面积施以金粉。

周调琴啜茗图 美国纳尔逊艺术博物馆藏

被乾隆题得密密麻麻的《富春山居图》(子明卷)

所以画家同一题材画上几张,可能每一张都会根据创作上的要求,与前一张拉开距离。反之,一根线条的顿挫,即使画家有意识的想画得一模一样,也是不可能的。因此,“双胞胎”俱真的情况,只能是出自同一个粉本,大体上相似,在某些地方必然会有细微的出入,这才是鉴定的关键。

从作伪的角度来说,什么条件下“双胞胎”才会出现“一真一假”呢?我们先来厘清“摹”和“临”的概念。

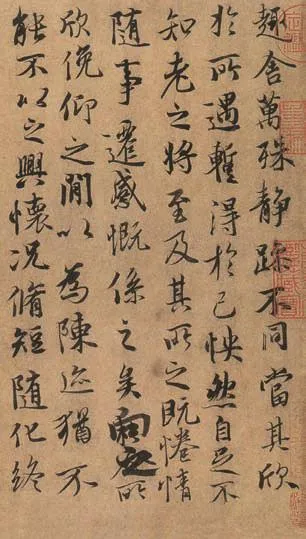

“摹”,就是对真迹原作的摹写,又称“影拓”“移画”或“响拓”。宋赵希鹄《洞天清禄集》中就有“以纸加碑上贴于窗户间”,以游丝笔就明处圈却字划,填以浓墨,谓之响拓”的记载。东晋大画家顾恺之,在他的《论画》里有“模写要法”一则,比较扼要的论述了摹画的方法:“以素摹素,其素丝邪者不可用,久仍还正,则容仪失。”

南朝齐谢赫著《古画品录》里提出绘画的“六法论”,其中有“传移模写”,对摹这一手段作了进一步的总结。摹书画,即以素纸或绢覆于书画原件上,利用纸、绢的透明度,借助于光亮依样描绘。或者仅勾描轮廓,然后填墨,也称双钩阔填,这种方法多用于描摹书法。

史载唐太宗李世民获得王羲之的《兰亭序》后,即命当时的供奉拓书人冯承素、韩道政、赵模、诸葛贞等四人,各拓数本。目前传世的几本摹本中,就以传为冯承素细笔钩摹本最忠实于原作底本。笔划里形成的“破锋”“断笔”等,都很仔细的一一描出。其摹拓之精、勾填之妙,非它本可比。南宋岳珂《宝真斋法书赞》即载有冯承素等《兰亭序帖》,并署“贞观五年八月廿九日,臣承素奉敕模”的款识,详细记述了帖中“长”“怀”“暂”等字的钩摹笔法。

唐人摹王氏一门法帖,亦称《万岁通天帖》,内有王羲之《姨母帖》《初月帖》,王献之《廿九日帖》等。据岳珂跋:“案《唐史》,则天后尝访右军笔迹于王方庆家,方庆进者十卷,凡廿八人,唯羲、献见于此帖。则天命将尽拓,(摹)本留内,原本归还王氏。”此帖钩摹之精,岳氏认为:“态备众妙,摹逼天真,亦非他帖可拟。”此帖现藏辽宁省博物馆。

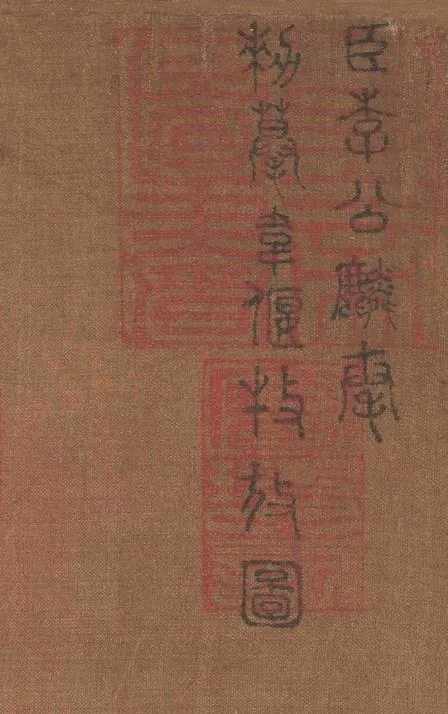

李公麟 摹唐韦偃牧放图 款识

戴熙 寒峰岌 图 南京博物院藏

高克恭 春云晓霭图 北京故宫博物院藏

高克恭 春云晓霭图 台北故宫博物院藏

北宋李公麟《摹唐韦偃牧放图》,在图的右上方有篆书“臣李公麟奉敕摹韦偃牧放图”的款识。他也是临摹高手,据《宣和画谱》载:“文臣李公麟……凡古今名画,得则必临摹,蓄其副本,故其家多得名画,无所不有。”由此可知,彼时临摹本地位仍很高,保持“下真迹一等”的地位,几与名画价值相等。

需要强调的是,“摹”最初的目的是学习和保存古代的艺术精品。以上作品,或于摹本上书摹者姓名故事,或摹后原本归之藏者,都是为了留副本鉴赏,与作伪无关。

“临”,就是在熟读原作面貌的基础上,临写作品。书法、工笔人物以及早期以勾描为主的山水画,还可以摹拓,到了五代和两宋,画法逐渐成熟复杂,简单的对影钩摹已经不能满足要求。临画者为了避免失去原作之形,先摹原作物象之轮廓,再临作品的内容和细部,临与摹就此紧密相联,或被称之为“临摹”。临摹的作品,从形到神都更加接近原作,甚至可以乱真,加大了鉴定的难度。

杨仁恺著《摹本与廓填》认为:“值得注意的是,……临、摹糅为一体,制造极精彩的摹临本是常见的。造伪者先以摹的方式获得与原作同样的构图,再以临的手法再现原本的笔墨色彩,弥补了临本失之构图、摹本失之气韵的不足,制造出即使在今日也令研究者头痛的‘双胞胎’乃至‘多胞胎’作品。”

北宋间,作伪大行其道。《画继》云:“政和间,有外宅宗室不记名,多蓄珍图,往往王公贵人,令其别识。于是遂与常卖交通,见有奇迹,必用诡计,勾至其家,即时临摹,易其真者,其主莫能别也。复以真正厚价易之,至有循环三四者,故当时号曰‘便宜三’。”这种临摹的书画历代不断出现,其流风延续至近现代。

台北故宫博物院曾于2016年举办“妙合神离——董其昌书画特展”,其中有一件《烟江叠嶂图》卷,被视为董其昌的代表作之一。与此同时,上海博物馆的吴湖帆鉴藏大展也换上一件董其昌《烟江叠嶂图》,两卷不仅画面布局、题跋、署款一致,甚至树木和石头的疏密、位置、角度都一模一样,包括题跋中字的笔画、间距都完全相符。这种“双胞胎”,可以肯定,其中必然有假。

再如国家博物馆和台北故宫博物院都藏有一件倪瓒的《水竹居图》,两图不仅物象、笔墨、题款近似,连龙门良琦的题跋也一致。同一观赏者,在两张几乎一样的画上题一样的跋,不仅文字内容相同,连所题的位置也相同,行次字距也相同,每一个字的结体大体也相同,这怎么可能呢?所以,如倪瓒的《水竹居图》,今天一般认为国博本为真,台北本为伪。

越是时代久远的名作,越有可能出现古代的摹本或者伪作混淆人的耳目,很难鉴别。故此,历代鉴赏家的记录和鉴定意见对于后人来说就显得弥足珍贵。

文徵明的儿子文嘉就著有《钤山堂书画记》,其中对一件书画出现多本的现象,往往会一一注明。比如《褚遂良倪宽赞》条下,文嘉注曰:“余所见凡三本,陆水村家一、顾砚山家一、并此大略相同,惟诸跋语皆真迹。”又如,文嘉为《颜真卿书朱巨川诰》注解道:“一真一伪。真本乃陆氏旧物,黄绢缜密,真佳品也。但笔觉差弱,诸法皆备,亦不易得。”

文嘉从小侍奉在父亲文徵明身边,承文门赏鉴家学,可谓见多识广,尤其对藏品在吴中及周边地区的流传非常熟悉,再加之自己多年的积累,对“双胞胎”的问题才有较强的甄别力。

另有一些掌故记闻,如邓之诚撰辑《骨董琐记》,他从前人别集及笔记中搜罗有关考释古物、记述史事的材料,其中谈到古人作伪的一则笔记颇为生动有趣。

“高房山《春云晓霭图》立轴,载《销夏录》。乾隆间,苏州王月轩以四百金得于平源高氏。有裱工张姓者,以白金五两,买侧理纸半张,裁为二。以十金属翟云屏临二本,又以十金属郑雪桥摹款印。用清水浸透,贴漆几上,俟其干后再浸,日二三十贴,阅三月,复以白芨煎水蒙画上,滋其光润,墨痕已入肌里。先装一幅,因原画绫边有烟客江村图章,复取江村题签嵌于内。毕涧飞适卧疴,不出房,一见叹赏,以八百金购之。又装第二幅,携至江西,以五百金售于陈中丞。真本尚在吴门,无过问者。”

高房山是指元代画家高克恭(1248~1310年),字彦敬,号房山,大都(今北京)人。其祖先为西域色目人,但其祖父已与汉族通婚,所以他从小就受到汉族文化的熏陶。因为色目人在元代社会地位较高,所以他27岁进入仕途,最后当上刑部尚书。公务之余,他初学宋代米芾、米友仁父子,擅长云山墨戏,在元代,其画史地位与赵孟并重,为当时的画坛领袖。虞集谓之:“房山尚书初事米,晚自名家称绝美。艺高一代谁颉颃,只数吴兴赵公子。”

《春云晓霭图》作为高克恭的一件名作,在台北故宫博物院和北京故宫博物院各有一件,又是典型的“双胞胎”。北京本的《春云晓霭图》收录于《中国古代书画图目》《中国绘画全集》《中国美术全集》《中国历代绘画精品》等权威的美术史著作中,应该是被专家认定为高克恭的真迹的。据《中国绘画全集》的说明,《春云晓霭图》著录于吴升的《大观录》和高士奇的《江村销夏录》。

倪瓒 水竹居图 国家博物馆藏

倪瓒 水竹居图 台北故宫博物院藏

王羲之 兰亭序(冯承素摹本)局部

王羲之 兰亭序(冯承素摹本)局部

而台北本的《春云晓霭图》,属清宫旧藏,《石渠宝笈》三编著录,并且画上几方收藏印如“朱氏泽民”“愚公”“苏氏昌龄”也和北京本上面的印章相同,并且画上还有高士奇的印章。

张大千 水月观音 拍卖本

查《大观录》和《江村销夏录》,对《春云晓霭图》的记载都比较简单,除了尺寸之外,《大观录》记有朱德润“朱氏泽民”、苏大年“苏氏昌龄”这两方收藏印,而这两方印两张《春云晓霭图》上都有;《江村销夏录》则记录了高士奇自己的一首题画诗,这在两张《春云晓霭图》上都没有。在无法见到两件作品的实物,又没有高清的图片可以细细比对的情况下,判断真假确实不易。

《骨董琐记》中的记载,一方面详细地描述了当时苏州地区做旧书画的方法,另一方面清晰地记录了《春云晓霭图》由一分为三的经过。

临摹本中的画和款印是分开来做的,翟云屏就是清代画家翟大坤,张姓裱工先请翟大坤临摹了两幅《春云晓霭图》,又请郑雪桥仿刻了高克恭的印章,盖在假画上。然后用清水把假画浸透,贴在漆几上,等画幅干了,再浸再贴,每日二三十次,浸贴了三个月才停下来。再用白芨煮水,蒙在画上,使画面显得光润,而墨色已经渗入肌理。此时,画便有了岁月的痕迹。因为原画的绫边上有王时敏、高士奇的印章,就把原画上头高士奇的题签取下来,嵌裱到假画的绫边上。

正好当时赫赫有名的书画鉴赏家毕泷(字涧飞,曾收藏《清明上河图》)生病待在家中,见画大悦,认为是真迹,赞赏不已,就用八百两银子买了下来。等到病好了,起床来仔细观赏,虽然看出破绽,晓得上了当,但已悔之莫及了。张姓裱工又把第二幅假画装裱起来(这回应当是连高士奇的题签也没有了),带到江西去卖,被一个姓陈的大官,花五百两银子买了去。而裱画人作假,才一共花了二十五两银子。最讽刺的是,真迹依然在苏州,无人问津。

嘉庆四年,即毕泷死后两年,其家族因案牵连,被抄家籍没,藏品入宫,是否台北故宫博物院这件《春云晓霭图》就是当年毕泷的藏品之一?况且它著录于《石渠宝笈》三编,而三编就是在嘉庆年间编撰的。

张大千 水月观音 白描粉本

张大千 水月观音 川博本

辛亥以后,李瑞清(号梅庵)在上海鬻书作画,名重一时,偶然发现高克恭的《春云晓霭图》(不过已无从得知他买的到底是哪一本),以为是见诸著录的真迹,遂购以入藏。当时有个湖南人,杨度之弟—杨钧,也雅好书画,他看完李瑞清买的《春云晓霭图》的影印本后,觉得“笔法稚弱,布局不当,似非原本”。而李瑞清死后,友人为营葬事,出售此画,因为名见著录,又经名家收藏,仍然卖得数千银元的高价。于是杨钧写的书里,不禁发出“伪房山不负真梅庵矣”之语,半是调侃,半是感叹。

那么,北京故宫博物院的《春云晓霭图》就一定是真迹无疑吗?查《中国古代书画图目》,其实当时古代书画鉴定小组的专家就对此画有不同看法,徐邦达的意见是“涂改太甚,难确辨”,谢稚柳表示存疑。

除了临摹之外,还有一些小众的作伪手法也可以导致“双胞胎”的出现。例如清乾隆以前的宣纸质地比现在的要厚得多,造假画的人把石涛或郑板桥的原作重新装裱,裱画时,将潮湿的画心细心撕揭,一幅便为两幅。这种一分为二之法,极难分辨,大抵原作的表层较清晰而里层略为朦胧而已。但“双胞胎”裱好后挂在一起,有时也无从判别。

以上举例说明“双胞胎”的种种情况,说明发现“双胞胎”,并不一定有假,俱真也是有可能的。至于在可能俱真的情况下,是否真的俱真?肯定有假的情况下,孰真孰假?

从更长远的眼光看,发现“双胞胎”也无须大惊小怪。书画是带有几分风雅的艺术品,总是在一个较小的圈子里进行交换。够得上年代和摹本的赝品,也具有一定的历史文化价值。比如唐代周的《调琴啜茗图》,传世有好几个摹本,年代最早的一本藏于美国纳尔逊艺术博物馆,辽宁省博物馆也藏有一本,流传至今,也属于珍贵文物了。

榆林窟二窟西壁的西夏壁画

对于书画鉴定来说,这只能要求我们对古代书画有更多方面的了解,如历代书画作品之时代特征、画家个人的笔墨风格、各时代作品所使用纸绢材料、装帧形式的差异等等,如此才能做到不对真迹猜疑,不被伪作所欺。