衣身肩斜角与人体体型特征的关系

2018-11-28李小辉张思严赵楚瞳东华大学服装与艺术设计学院上海20005同济大学上海国际设计创新研究院上海200080东华大学现代服装设计与技术教育部重点实验室上海20005

李小辉, 张思严, 赵楚瞳, 边 菲,2(. 东华大学 服装与艺术设计学院, 上海 20005; 2. 同济大学 上海国际设计创新研究院, 上海 200080;3. 东华大学 现代服装设计与技术教育部重点实验室, 上海 20005)

服装的合体性是穿着服装的基本要求[1]。KSA(Kurt Salmon Associates,针对全球零售商和消费性产品研究的咨询公司)调查指出:美国超过半数的女性在一般服装市场中找不到非常合体的服装;在关于退货理由的调查中发现,其中50%的退货原因是服装不合体;此外在调查中有85%的女性将服装不合体作为服装购买后不喜欢该服装的首要原因[2]。

影响服装不合体的因素很多,衣身肩斜角是其中一个重要因素。因为服装的结构和肩部是紧密联系的,肩部连接肩缝线3个面的交接处,呈现弯曲的拱型特征,使得服装合体[3]。肩斜度过大,会使服装的肩部造型与人体的实际体型不相符,导致外肩紧贴,颈肩点起空,领口荡起;相反,肩斜度过小,导致外肩点起空,服装在前胸近肩线处形成褶皱[4]。同时,在服装结构中肩部的结构直接关系到上装整体风格的和谐与表现,影响到肩部造型、人体运动功能,还会影响领、袖、大身的造型[5]。从服装人体的功能区域划分来看,肩部是服装的支持区域[6],除了决定服装的舒适与美观之外,作为服装的支撑部位还与腰部一样具有非常重要的作用[7],因此,肩部作为在服装中与人体贴合较为紧密的贴身部位,在对服装合体性的评价中有着较为重要的地位。

影响衣身肩斜角的因素有人体肩斜角,诸如胸宽、后背宽、肩部厚度等的肩部形态以及身高、体重等体型特征。从人体结构的角度来看,肩斜本身的构造是静态的并且很复杂,同时结构设计时需要考虑它的活动因素,这就使得对肩斜的测量较难实现,所以如何合理地处理这种复杂的构造与特殊的结构之间的关系是肩斜测量的关键。目前,实际应用中,衣身肩斜角的设计主要根据经验法、三角函数法等方法。文献[4]在分析常用肩斜测量方法的基础上引入一个非常用测量部位——肩腰斜线,通过对肩斜测量新方法的研究,总结归纳出前、后肩斜度的反三角函数公式[4]。该测量方法由于多处采用经验值,对精确度有一定影响。本文测量方法将避免采用经验值带来的不利影响,通过对人体肩部体型特征的研究,探究其与衣身肩斜角的关系。虽然这些方法可用于批量化中间体版型的设计,但是在个性化服装定制以及更为准确、高效、合理的衣身肩斜角的设计上还需要进一步研究。

为此,本文采用统计数据回归分析的方法,并获取衣身肩斜角和人体肩部体型特征之间的回归关系,从而实现更为合理科学的基于人体特征的衣身肩斜角的设计。

1 实验部分

1.1 实验参数的确定

本文探究的是衣身肩斜角与人体肩部体型特征之间的关系,由于人体肩部结构是立体的,所以在服装结构设计中,衣身肩斜角的确定不但与人体肩斜角有关,而且与人体肩部形态如肩部厚度、前胸宽、后背宽以及身高、体重等体型特征相关(如图1所示)。人体肩斜角是衣身肩斜角的决定性因素,但是在人体肩斜角相同的条件下,若是其他体型特征不同,其相对应的衣身肩斜角也可能会不同。从图1可看出,在其他条件相同的情况下,当人体肩部厚度较厚即前后袖窿弧线弧度较大时,相应的衣身肩斜角明显较大,而当肩部厚度越薄即前后袖窿弧线越趋近于铅垂线时,相应的衣身肩斜角就越小。

BNP—后颈点;SNP—侧颈点;SP—肩端点;SS—肩胛点;BP—胸点;BL—胸围线;WL—腰围线;B/4—胸围/4。图1 衣身肩斜角与人体肩部形态的关系Fig.1 Relationship between garment shoulder angle and feature of human shoulder

在这些影响衣身肩斜角的因素中,人体肩斜角相对较易获取,虽然目前ISO标准中暂时没有涉及对人体肩斜度的测量,而关于人体测量的部分文献中提及了,对于这个问题可以借鉴国外的一些标准。如JIS(日本工业标准)和ASTM(美国材料与试验协会)标准,这些标准在制定服装人体测量时注意到了这个问题[8]。而诸如肩部厚度、前胸宽和后背宽等虽然在服装样板的制作过程中也会影响衣身肩斜角的大小,但是由于实际测量较为困难,而这些影响因素主要是由人体的胖瘦来决定的,所以本文研究选用身体质量指数(BMI指数)作为影响肩部结构的次要因素。BMI指数为体重与身高平方的比值[9],由比利时学者阿多夫·奎特雷于19世纪三四十年代提出,国际上将其作为评价整体肥胖程度的简易指标。

γ=w/h2

式中:γ为BMI指数值;w为体重,kg;h为身高,m。

将人体肩斜角作为影响衣身肩斜角的主要因素,BMI指数作为次要影响因素,从而确定实验参数为人体肩斜角、身高与体重。

1.2 实验方案

1.2.1人体肩斜角的测量

目前常用的人体肩斜度测量方法可分为3种:三维测量仪法、人体角度测量仪法和重力角度软件测量法。由于三维测量仪法的精确性只表现在常规结构线上,且成本过高,人力物力消耗大,因此考虑到实用性和可操作性,在实验过程中采用了智能手机中有重力感应的角度测量软件,用手机软件测量读数更准确,测量起来很方便,且可以对应不同人体的肩点和颈点。故在本文研究中,选用手机软件测量人体肩斜角,辅以角度测量计进行辅助测量验证。

本文在人体肩斜角测量实验中选择了60名18—22岁的青年女性,在测量时要求测量对象只穿着一件贴身衣物,双手自然放松,上体垂直站立于地面,使用重力感应软件,将软件中的标尺对应被测对象的颈点和肩点,同时调整测量工具的角度,使其在肩部结构上方平面保持水平状态,而后进行读数。接着再使用人体角度测量仪,同样置于人体肩部上方的平面,读取角度测量仪的示数,根据角度测量仪的示数对第1次的测量结果进行检验和微调。

1.2.2BMI指数的获取

获取BMI指数需要测量实验对象的身高和体重。服装业中传统的人体主要测量工具是软尺、角度计、测高计、测距计、可变式人体截面测量仪等,使用这些工具可直接测量出人体部位的体表长度、高度、角度和横截面形状,并且这些工具的使用方法简单,操作方便,因此在服装业中长期被采用[10]。本文研究中采用测高计和体重计来测量身高和体重,然后通过BMI指数算式得出其值。

1.2.3衣身肩斜角的获取

使用通过立体裁剪结合平面结构测量衣身肩部间接角的方法,选取右肩为主要测量部位。

1)测量布样的制作。根据人台裁剪布片,使布片能合理地包裹整个肩部,将布片制作成后衣身连裁,前片能够根据不同被测对象进行尺寸调节的肩部衣片。根据基础平面结构设计知识制作出领围并确定后中线,得到测量所需要的布样。

2)衣身肩斜角的获取。本文研究选择与人体测量相同的测量对象,测量时要求测量对象直立站立、双手自然下垂、肩部放松,将布样围于测量对象的肩部,根据人体结构的知识寻找其颈点、肩点和前中线,并在布样上进行标示。具体测量过程如图2所示。

图2 衣身肩斜角的测量Fig.2 Measurement of garment shoulder angle.(a) Front; (b) Side; (c) Back

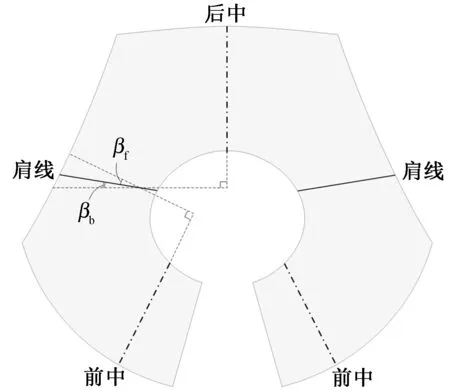

在肩斜角确定后,将布样取下,得到了被测对象的前中线、后中线及肩线,如图3所示。将布片上的前中线、后中线、肩线描绘于纸上,根据肩点及颈点对前中线和后中线进行微调。然后制作前中线和后中线延长线的垂线,与肩线相交,便得到衣身前肩斜角(βf)与衣身后肩斜角(βb),再用量角器测量,以此得到衣身前后肩斜角的角度。

图3 衣身肩斜角的确定Fig.3 Confirmation of garment shoulder angle

2 结果与分析

2.1 测量结果分析

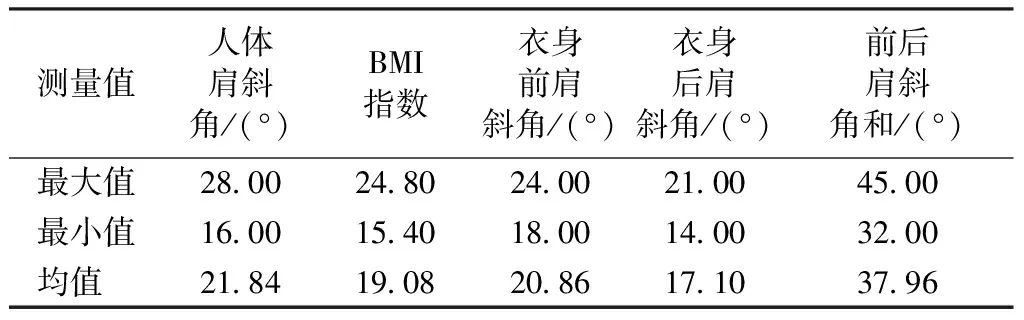

人体肩斜角、BMI指数、衣身前肩斜角、衣身后肩斜角的测量结果如表1所示。由实际测量的50组数据可知,人体肩斜角最大值和最小值分别为28.00°和16.00°,这说明不同个体间人体肩斜角存在差异且差异较大。人体肩斜角的均值为21.84°,衣身前、后肩斜角的均值分别为20.86°和17.10°,这是由于人体肩部是立体结构,人体肩斜角的值比平面的衣身肩斜角的值大。此外,衣身前后肩斜角2个均值可作为中间体服装制版中衣身前、后肩斜角的参考值。当比较相同的人体肩斜角时,从BMI指数和衣身肩斜角二者的关系发现,当人体肩斜角相同,BMI指数不同时,衣身肩斜角也不同,且随BMI指数增大而相应增大。

表1 测量结果基础分析Tab.1 Basic analysis of measurement results

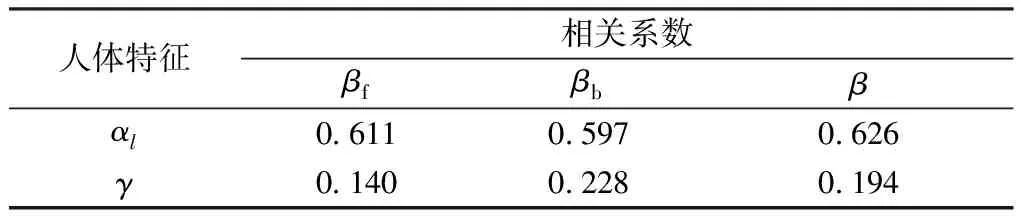

2.2 衣身肩斜角与人体特征的相关性分析

分别对衣身前肩斜角(βf)、后肩斜角(βb)以及前后肩斜角之和(β=βf+βb)与人体肩斜角(αl)和BMI指数(γ)进行相关性分析,结果如表2所示。

表2 衣身肩斜角与人体特征的相关性分析Tab.2 Analysis on correlation between garment shoulder angles and characteristics of human body

从衣身肩斜角与人体特征的相关系数可得出:人体肩斜角是衣身肩斜角的主要影响因素,且衣身肩斜角随着人体肩斜角的增大而相应增大;BMI指数代表的人体其他体型特征对衣身肩斜角的影响次之。

综上所述,衣身肩斜角的大小最主要取决于人体肩斜角的大小,但是人体其他体型特征也影响其大小,因此本文将探究衣身肩斜角与人体体型特征的回归关系,以此来更加简便地获取每个个体相应的衣身肩斜角。

2.3 衣身肩斜角与人体特征回归关系分析

通过统计分析软件SPSS分析衣身前后肩斜角之和与人体肩斜角和BMI指数之间的关系,分别建立衣身前后肩斜角之和(β)、衣身前肩斜角(βf)和衣身后肩斜角(βb)的线性回归模型:

β=b0+b1αl+b2γ

(1)

βf=b3+b4αl+b5γ

(2)

βb=b6+b7αl+b8γ

(3)

式中:b0、b3和b6为常数项,b1、b2、b4、b5、b7和b8分别为各项指标的回归系数。

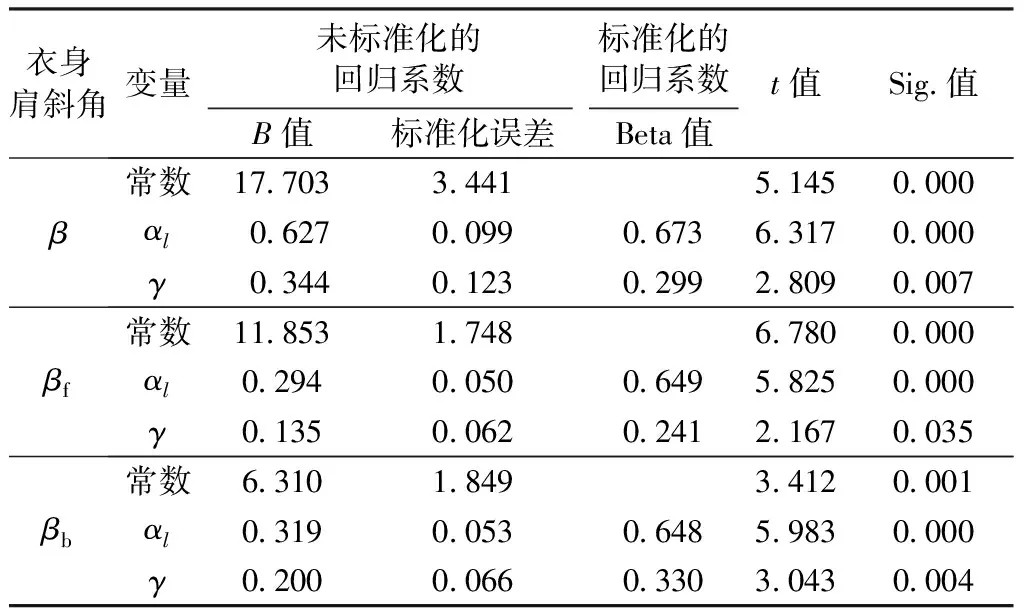

在置信区间为95%的条件下,线性回归模型的方差分析结果和回归分析结果分别如表3、4所示。

表3 衣身肩斜角与人体肩斜角的线性回归方差分析Tab.3 ANAVO of linear regression between garment shoulder angles and characteristics of human body

表4 衣身肩斜角与人体肩斜角的线性回归分析结果Tab.4 Coefficients of linear regression between garment shoulder angles and characteristics of human body

由表3可知,F检验中F值分别为21.654、17.772、20.174,都远大于其临界值(3.19),且Sig.=0.000(<0.05),说明线性回归关系显著。由表4可看出,αl及γ变量的Sig.值均小于0.05,说明其2个变量均对因变量Y值影响显著,即衣身肩斜角与人体肩斜角和BMI指数为线性相关关系,且线性关系良好。最终的回归关系式为:

β=17.703+0.627αl+0.344γ

(4)

βf=11.853+0.294αl+0.135γ

(5)

βb=6.310+0.319αl+0.200γ

(6)

通过3个回归关系式可发现,衣身肩斜角随着人体肩斜角和BMI指数的增大而增大,其中人体肩斜角对其影响较大。

在实际的服装制版过程中,通常需要知道衣身前、后肩斜角,通过式(5)、(6)可简便又准确地获取所需的2个值。

3 结 论

为更加科学高效地设计基于人体特征的衣身肩斜角,本文研究了衣身肩斜角与人体体型特征之间的关系,并进行了相关实验,对实验数据进行回归分析,得到如下结论:

1)不同个体的人体肩斜角差异较大;人体肩斜角相同时,BMI指数不同,衣身肩斜角也不同。

2)人体肩斜角是影响衣身肩斜角大小的决定性因素,且衣身肩斜角随其增大而增大。虽然诸如肩部厚度等的人体其他体型特征对衣身肩斜角的大小影响较小,但也正是这些因素造成相同的人体肩斜角有不同的衣身肩斜角。

3)衣身肩斜角与人体体型特征,即人体肩斜角和人体其他体型特征均显著相关。得到了衣身肩斜角与人体体型特征之间的线性回归关系式,即随着人体肩斜角和BMI指数的增大,衣身肩斜角相应增大。该回归关系式可适用于不同肩部体型特征的人体进行方便合理的衣身肩斜角计算。

FZXB