上市公司股权结构对内部控制有效性影响的实证研究

2018-11-27连艳玲

连艳玲 王 爽

一、引言

二、文献综述与研究假设

(一)文献综述

自萨班斯法案颁布以来,国内外大量专家及学者对内部控制展了研究,从已有的研究结果可以看出,不同的股权结构对内部控制有效性作用有所不同。在股权结构的研究中,程晓凌、王怀明(2008)通过研究公司治理结构对内部控制有效性的影响发现股东大会出席率与内部控制有效性正相关;吴益兵等(2009)分析了股权结构对企业内部控制质量的影响,实证研究结果表明,我国上市公司的股权结构影响内部控制质量水平;朱颐和、张娥(2014)进行了股权结构对内部控制有效性影响的实证研究,结论为:股权制衡度与内部控制有效性成正相关关系;朱德胜、张菲菲(2016)对内部控制有效性、股权制衡与公司绩效的研究结果也表明股权制衡度越高,内部控制越有效;许娟娟等(2016)以我国2007-2013年的A股上市公司为样本,探究了股权激励在实际中发挥的作用,实证结果表明股权激励可以通过激励经理人努力工作提高公司绩效,提高业绩水平。

纵观已有研究成果,股权结构对内部控制是有影响的,比较常见的研究指标有股权集中度、股权制衡度、年度股东大会频率、股东出席比率、高管层持股比例等,但各指标对内控所产生的影响及影响程度结论不一,本文基于股权结构的视角,结合前辈学者提出的指标变量,探究股权结构对内部控制有效性的影响。

(二)研究假设

1.股权集中度。股权集中度较高是各国公司普遍存在的问题,小股东缺乏参与公司治理的话语权,大股东会更多的侵占小股东的利益。基于我国独特的股权结构和股权分置改革背景,不同学者的研究结论一直存在分歧。理论界的一般观点认为,股权过于集中为大股东侵占他人利益创造了条件,进而影响内部控制的制定和执行,进而导致内部控制失效。张先治、戴文涛(2010)研究发现股权集中度对内部控制影响是负向的,认为上市公司股权集中度越高,内部控制越差。另一方面,也有专家及学者认为股权集中度与内部控制有效性是非线性关系,认为从股权监督角度来说,股权过于分散,会是内部控制流于形式,可能出现管理层凌驾于内部控制之上的风险。也就是说,股权集中度与内部控制有效性存在一定的效用区间,因此,可以提出:

假设1:股权集中度与内部控制有效性“倒U型”相关。

2.股权制衡度。近年来,股权制衡逐渐走进了人们的视野,被视为一种新的治理机制,也已经引发国内外广泛学者的关注。林钟高、储姣娇(2012)研究了内部控制在股权结构与盈余质量之间的传导效应,表明股权制衡度越高,内部控制有效性越高。陈国民等(2016)研究股权制衡度与内部控制的关系,发现股权制衡度与内部控制是正相关关系。大量的研究表明,在合理限度的前提下,公司价值一定程度上取决于股权制衡度,随着股权制衡程度的提高公司价值也会提高。根据以上分析,可以提出:

农资店是开了,他很清楚地认识到,自己将面临的困难和压力。进货渠道的差价、质量,他都不能很好地把握,第一年就出现了亏损,面对这样的问题,团场残联出面为他担保了小额贷款,为他送来了作物病种及治疗方案的资料,继续鼓励他把农资店开下去,他深深知道,学习才能使他更快地了解各项农资的性能和作用。

假设2:股权制衡度与内部控制有效性正相关。

3.前十大股东是否存在关联。从契约论的角度出发,股东关系是股东通过多种契约建立起来的联系。魏海明等(2011)研究股东关系对公司产权分布的影响,发现前十大股东间的关联关系会改变股东间的利益及股权集中度等。可以认为,股权结构的关联性是不利于理想股权结构的建设的,如果前十大股东存在关联,不利于股东间的制约作用,无法约束第一大股东的自利行为。对于前十大股东存在关联在某种程度上来说非控股股东会抑制非控股股股东对经营者监督的积极性。据此,可以提出:

假设3:前十大股东是否存在关联与内部控制有效性负相关。

4.年度内股东大会会议召开次数。股东大会作为上市公司必备的组织机构,对公司行驶决策权及财产管理权。在我国股份有限公司中,股东大会分为定期和临时两种形式,定期会议一般一年召开一次,临时会议根据公司实际情况而定。股东们通过股东大会来发表对企业经营管理的想法并且以投票的方式发表意见。可以说,公司股东大会的召开次数越多,公司内部控制有效性越强。而股东出席股东大会,主要表现为对公司决议的表决权,股东出席份额提高,表示股东对经营者的监督力度增强能够更好的约束管理者为了企业的长远发展经营决策,也有助于抑制大股东的不当决策,有助于企业目标的实现。由此,可以提出:

假设4:股东大会召开次数与内部控制有效性正相关。

假设5:股份出席比例与内部控制有效性正相关。

5.高管层持股比例。随着所有权与控制权的分离,所有者与公司实际控制者职业经理这一团体的目标有一定程度上的差异。代理问题从本质上来说是一种代理人机会主义行为问题,具体表现为两种类型:一是逆向选择,二是道德风险,激励理论认为采用对管理层激励的方法中持股激励可以减少这种“所有权与控制权的分离”。保证管理层持有公司一定的股份,可以使企业高级管理人员的利益和企业所有者的利益相联系,高管层与企业所有者的目标相统一,使得公司治理水平得到提高,内部控制有效性也随之提高。因此,可以提出:

假设6:高管层持股比例与内部控制有效性正相关。

三、研究设计

(一)定义变量

1.被解释变量。选取内部控制有效性为被解释变量,在国内关于内部控制有效性的评价并无统一的定义。这里借鉴中国内部控制研究中心的研究方法来评价内部控制的效率和效果。该方法是依据于内部控制的目标,构建综合反映企业内部控制水平的可量化的内部控制指数。这里取其符号为Y。

2.解释变量。根据假设,选取股权集中度、股权制衡度、前十大股东是否存在关联、股东大会会议、股份出席比例、高管持股比例作为解释变量,详见表1。

3.控制变量。对内部控制有效性有影响的因素很多,参考相关文献及上市公司具体情况,选取公司规模、两职情况、高管薪酬、总资产净利润率作为控制变量,详见表2。

表1 解释变量

表2 控制变量

(二)样本选取与数据来源

本文选取深沪证券交易所主板、中小板、创业板上市公司2016年年度截面数据,共3197家。由于部分公司有些数据不完整,为保证实证结果的可靠性,剔除不完整样本数据,最后得到2908家上市公司的有效数据,样本数据主要来源于国泰安数据库。

(三)模型构建

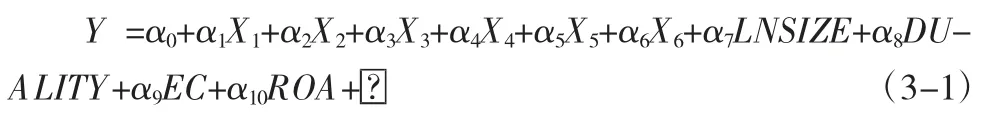

根据前文的分析,构造以下模型来检验本文提出的假设:

式中:α0——常量;α1-α10——变量系数;——随机误差项。

四、实证分析

(一)描述性统计

描述性统计包含研究中用到的所有数据,由SPSS软件处理后得到统计结果如下表3。

从表3的描述性统计结果可以看出:(1)第一大股东持股比例的均值是0.347,最大值是0.87,最小值是0.04,说明我国上市公司股权相对集中,但不同公司差异很大;(2)股权制衡度最大值是3.99,最小值是0.01,均值是0.7693,说明上市公司中股权制衡度差异很大;(3)前十大股东是否存在关联均值为1.2900,原数据统计发现65%存在关联;(4)股东大会年度内召开会议次数最大值为33.00次,最小值为1.00次,均值为3.6900,标准差为2.0850,说明整体上来说波动较大;(5)股份出席比例均值为49.65%,说明在我国上市公司中股东出席股东大会情况不是很理想;(6)高管持股比例最大值为0.83,最小值为0.00,均值为0.0724,统计结果表明我国上市公司高管层持股比例整体上来说偏低。

表3 描述统计量

另外,经过相关性分析,各解释变量之间的相关系数最大值低于0.5,显著性大部分低于0.05,解释变量之间不存在严重的相关性。

(二)回归分析

在排除变量间的共线问题后,为研究股权结构对内部控制有效性的影响,对变量进行多元回归分析,具体结果如下表4:

表4 多元回归系数表

由表4的回归结果可知:

(1)股权集中度与内部控制有效性显著负相关。说明在股权集中度较高的公司,公司的大股东有可能影响公司内部控制的决策和执行,进而引发内部控制问题。

(2)股权制衡度与内部控制有效性显著正相关。说明通过股东间的相互制衡能够提高内部控制的效率及效果。

(3)前十大股东是否存在关联与内部控制有效性显著负相关。说明股东间的关联关系很可能互相间缺乏有效制衡,影响公司决策,对内部控制有不利影响。

(4)股东大会会议召开次数与内部控制有效性显著正相关。说明企业面临决策问题,股东更多的参与发表意见。

(5)股份出席比例与内部控制有效性显著正相关。参加股东大会的股份比例越高,股东对经营者的监督力量更大,有助于抑制大股东的不当行为,促进公司目标的实现。

(6)高管持股比例与内部控制有效性显著正相关。管理者是内部控制的制定者和执行者,适当的激励政策,对于所有者与经营者的目标统一有促进作用。

五、结论与建议

1.上市公司股权适当集中有助于抑制管理层凌驾于内部控制之上,但是也不宜过于集中,可能会使大股东滋生侵占他人利益的思想,引发内部控制问题。

2.股权制衡度与内部控制有效性正相关,提高股权制衡度,加强股东间的制衡作用,有助于提高内部控制有效性。

3.前十大股东是否存在关联与内部控制有效性负相关,股东间存在关联性在某种程度上相当于股权集中,要加强对这类情况的监督力度。

4.股东大会会议召开次数反应了公司面临机遇及挑战时股东的参与程度,也反映了企业的经营情况。

5.股东大会股份出席比例反映出股东对企业决策的参与程度,对管理者的监督态度,股份出席率增加有助于公司目标的实现。

6.高管层是公司的管理者,是决策的执行者,适当地激励政策是有助于高管层更多的为了公司利益努力,实现公司目标。