元代福建书院及其刻书考

2018-11-26陈明利

陈 明 利

(福建师范大学 图书馆, 福建 福州 350117)

元代是中国历史上第一个少数民族入主中原后建立的大一统封建王朝,统治者鉴于民族因素考虑,为了缓和民族矛盾、阶级矛盾,同时也为了争取汉族地主阶级的支持、吸纳汉族文人士子和士绅阶层为其政权服务[1],疏理社会下层人士晋身上流社会的通道以稳定其统治并加强对士子的思想控制,非常重视发展文化教育事业,措施之一是奖励、扶持书院办学,提倡和推崇理学,因此书院在这一时期发展较快。

由于官府对书院教育及思想控制极为严格,书院缺乏自由讲学之风,学术活动不够活跃,思想氛围也不浓厚,远不能和南宋时期相比,书院事业发展受到限制。在藏书方面到目前为止未见有关朝廷赐书的史料记载,福建也是如此。

一、 元代福建书院考

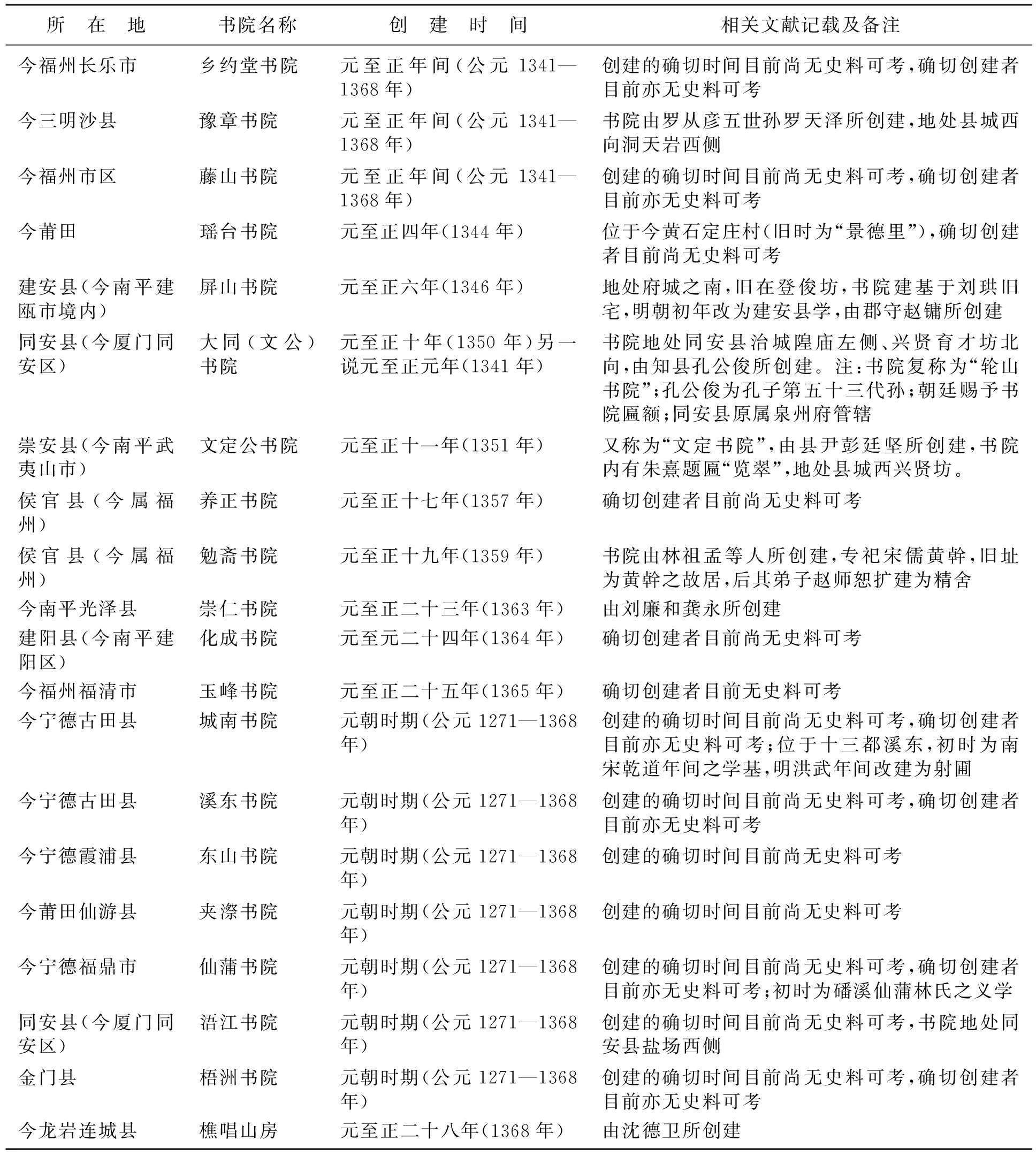

据福建省地方志编纂委员会编纂的《中华人民共和国地方志福建省志:教育志》[2]、清代儒学家陈寿祺的《福建通志》[3]和明代方志学家黄仲昭的《八闽通志》[4]等资料和文献统计,元代福建地区创建的书院共有29所,现将其所在地、名称及创建时间、相关文献记载(含备注)等列如表1。

表1 元代福建书院表

续表1

所 在 地书院名称创 建 时 间相关文献记载及备注今福州长乐市乡约堂书院元至正年间(公元1341—1368年)创建的确切时间目前尚无史料可考,确切创建者目前亦无史料可考今三明沙县豫章书院元至正年间(公元1341—1368年)书院由罗从彦五世孙罗天泽所创建,地处县城西向洞天岩西侧今福州市区藤山书院元至正年间(公元1341—1368年)创建的确切时间目前尚无史料可考,确切创建者目前亦无史料可考今莆田瑶台书院元至正四年(1344年)位于今黄石定庄村(旧时为“景德里”),确切创建者目前尚无史料可考建安县(今南平建瓯市境内)屏山书院元至正六年(1346年)地处府城之南,旧在登俊坊,书院建基于刘珙旧宅,明朝初年改为建安县学,由郡守赵镛所创建同安县(今厦门同安区)大同(文公)书院元至正十年(1350年)另一说元至正元年(1341年)书院地处同安县治城隍庙左侧、兴贤育才坊北向,由知县孔公俊所创建。注:书院复称为“轮山书院”;孔公俊为孔子第五十三代孙;朝廷赐予书院匾额;同安县原属泉州府管辖崇安县(今南平武夷山市)文定公书院元至正十一年(1351年)又称为“文定书院”,由县尹彭廷坚所创建,书院内有朱熹题匾“览翠”,地处县城西兴贤坊。侯官县(今属福州)养正书院元至正十七年(1357年)确切创建者目前尚无史料可考侯官县(今属福州)勉斋书院元至正十九年(1359年)书院由林祖孟等人所创建,专祀宋儒黄幹,旧址为黄幹之故居,后其弟子赵师恕扩建为精舍今南平光泽县崇仁书院元至正二十三年(1363年)由刘廉和龚永所创建建阳县(今南平建阳区)化成书院元至元二十四年(1364年)确切创建者目前尚无史料可考今福州福清市玉峰书院元至正二十五年(1365年)确切创建者目前无史料可考今宁德古田县城南书院元朝时期(公元1271—1368年)创建的确切时间目前尚无史料可考,确切创建者目前亦无史料可考;位于十三都溪东,初时为南宋乾道年间之学基,明洪武年间改建为射圃今宁德古田县溪东书院元朝时期(公元1271—1368年)创建的确切时间目前尚无史料可考,确切创建者目前亦无史料可考今宁德霞浦县东山书院元朝时期(公元1271—1368年)创建的确切时间目前尚无史料可考今莆田仙游县夹漈书院元朝时期(公元1271—1368年)创建的确切时间目前尚无史料可考今宁德福鼎市仙蒲书院元朝时期(公元1271—1368年)创建的确切时间目前尚无史料可考,确切创建者目前亦无史料可考;初时为磻溪仙蒲林氏之义学同安县(今厦门同安区)浯江书院元朝时期(公元1271—1368年)创建的确切时间目前尚无史料可考,书院地处同安县盐场西侧金门县梧洲书院元朝时期(公元1271—1368年)创建的确切时间目前尚无史料可考,确切创建者目前亦无史料可考今龙岩连城县樵唱山房元至正二十八年(1368年)由沈德卫所创建

二、 元代福建书院择例纪略

屏山书院地处建安县(今南平建瓯市)。明人黄仲昭纂修《八闽通志》卷四十四记载:“屏山书院在府城南。旧在登俊坊。元至正六年(1346年)郡守赵镛建。中有祠,祀宋儒屏山先生刘子翚,以门人朱熹及先生从子珙配。盖书院基实珙故宅也。国初改为建安县学,而迁先生像,祠于戟门之右。天顺八年(1464年),知府刘钺、推官胡缉即洪山废寺改为分院,舁先生像奉安中堂,配位如故。仍匾以旧额,钺自为记。”

大同(文公)书院地处同安县(今厦门市同安区)。明人黄仲昭纂修《八闽通志》卷四十四记载:“大同书院在县治城隍庙之左,即旧大成殿址。元至正十年(1350年),县尹孔公俊建,请额赐今名,以祀宋儒朱熹,给租赡士。林泉生为之记。后毁于寇。成化十二年(1476年),知县张逊移建今所。中为正堂,堂后为方庭,北作畏雷庵,中设晦庵像。厨舍湢溷列于庭之东西。正堂之前为中门,左右为廊。中门之外少西为外门,缭以周垣。”

文定公书院地处崇安县(今南平武夷山市)。明人黄仲昭纂修《八闽通志》卷四十四记载:“文定书院在县西兴贤坊营岭之麓,宋簿厅故址也。元至正十一年(1351年),县尹彭廷坚建。右为礼殿,祀先圣,而以四子配。前为棂星门,左为祠,祀胡安国,而以其从子宪、子寅、宁、宏侑食,祠之后有堂,朱熹题匾曰‘览翠’。祠之前为两廊,中为门,又前为外门,匾曰‘文定书院’。”

城南书院,地处今宁德古田县城南,其创建的确切时间目前尚无史料可考。明人黄仲昭纂修《八闽通志》卷四十四记载:“城南书院在十三都溪东。宋乾道间(公元1165—1173年)学基也。元时建为书院,中有夫子庙,后圮。国朝洪武五年(1372年)改为射圃。八年(1375年),署县事永福丞毛琇建亭其中,匾曰‘观德’。十五年(1382年),主簿苏进仍匾其门曰‘城南书院’……元时以为乡校,各有堂长,县学提督之。”城南书院为南宋乾道学基,元代时改建为书院,其确切创建者目前亦无史料可考,位于古田县南溪东处。

浯江书院地处同安县(今厦门市同安区)。明人黄仲昭纂修《八闽通志》卷四十四记载:“浯江书院在盐场之西。元司令马某建,今废,故址犹存。”

三、 元代福建书院藏书及刻书事业的发展

据笔者考证,元代福建地区尚有一些书院的刻书活动见于史料记载,但未列入《中华人民共和国地方志福建省志:教育志》。

据(唐)张九龄等修《唐六典》卷九、(宋)欧阳修纂《新唐书》卷五十七《艺文志》、(宋)叶梦得撰《石林燕语》卷八、(明)嘉靖《建阳县志》卷五《学校志》、(明)万历《建宁府志》卷九《书院》、(明)嘉靖《建宁府志》卷十七《学校志》、(明)宋濂纂《元史》卷八十一《选举志》、(清)朱彝尊撰《经义考》卷二百九十三、(清)丁丙撰《善本书室藏书志》卷一卷三十、(清)顾炎武撰《日知录》卷十八《监本二十一史》、(清)瞿镛《铁琴铜剑楼藏书目录》卷九卷二十一、(清)陆心源撰《皕宋楼藏书志》卷三卷二十二卷八十九卷一百及《仪顾堂题跋目录》续跋卷四卷九、(清)于敏中撰《天禄琳琅书目》卷六、清叶德辉撰《郋园读书志》卷二卷八、(清)孙星衍撰《平津馆鉴藏书籍记》补遗、(清)杨绍和撰《楹书偶录初编》卷三、(清)乾隆《延平府志》卷十《学校》、(民国)《建阳县志》卷六《学校志》及卷八《祠祀志》、民国《尤溪县志》卷三《学校上》、(日)森立之撰《经籍访古志》卷五及补遗等文献史料记载,此类书院有如:武夷山的兴贤书院、紫阳书院、九峰书院;南平建阳的考亭书院、建阳书院(詹氏)、化龙书院、云庄书院、翠岩精舍(刘君佐)、梅溪书院(张氏);南平建瓯的环溪书院、椿庄书院;龙岩的南山书院;龙岩长汀的鄞江书院、龙山书院;三明尤溪的南溪书院;三明将乐的龟山书院;三明沙县的豫章书院。

这一时期书院藏书的主要来源是书院自行刻书、地方官宦乡绅与名人雅士的捐赠及自费购买[5]。值得一提的是元代书院所刻之书具有较高的质量[6],书院刻书事业有所发展,究其原因有三:①元朝吸取南宋书院对统治阶级构成威胁的教训,以积极的态度、采取因势利导的方式介入和支持书院事业的发展;②许多名师硕儒、文人学者面对少数民族政权不愿致仕,隐匿山林创办书院收徒讲学、著书立说,如东湖书院山长赵文著有《青山集》,道一书院山长胡炳文著有《周易本义通释》、先贤书院山长王天与著有《尚书纂传》,南阳书院山长王申子著有《大易集说》,景星书院山长著有《易学滥觞》等,书院常将本院山长、学者的著述刊刻成书;③书院山长多为著名之学者[7],对历代典籍至为熟悉,精于版本、校勘和目录、考证、辨伪、辑佚之学,对书院刻书事业又极为重视和支持,且亲力亲为。所以元代书院所刻板刊印之书都具有较高的质量。对这一现象,顾炎武在《日知录》中描述道:“宋元刻书,皆在书院。山长主之,通儒订之,学者则互相易而传布之。故书院刻书有三善焉:山长无事则勤于校雠,一也;不惜费而工精,二也;版不贮官而易印行,三也”[8]。受大环境影响,元代福建书院刻书事业也继续发展,这也促进了书院藏书的发展。

元代福建书院刻书活动列如表2。

表2中书院所刻印书籍中有的是珍贵的善本,如鳌峰书院刊印的熊禾《勿轩易学启蒙图传通义》(7卷)被清代著名藏书家丁丙赞誉为“四库亦未录存,询罕靓之秘籍”[9];(宋)程颐、朱熹撰《程朱二先生周易传义》(元刊本)是历来为人们尤其是高层次收藏家所关注的珍品;清代学者、著名藏书家瞿镛在其所撰《铁琴铜剑楼藏书目录》卷九中盛赞建安书院刊刻的《蜀汉本末》(3卷)系“元刻至佳本”[10];云庄书院刊刻的《新编古今事文类聚》(221卷,卷首有“云庄书院”等字样)被日本著名学者、藏书家森立之在其所著《经籍访古志》补遗中赞誉为“纸刻精良,元椠之佳者”[11]。因年代久远,元代福建书院刊刻书籍多已散佚无存。

结语:元代时间虽短,但因统治者的重视与推动等因素,元代时期包括书院在内的中国文化教育事业亦有所发展。在此大背景下,福建书院及其藏书事业也缓慢发展。包括福建书院在内的元代书院及其藏书事业在中国历代书院及其藏书事业发展史、文化教育事业发展史上具有特殊的价值,对其研究亦属不可或缺。其中,元代福建书院的刻书活动颇具特色,具有重要的研究价值。元朝统治者对汉族士人书院发展的因势利导及福建特殊的地理环境、文化教育与人文发展水平等因素共同作用,造就了福建书院及其藏书事业自身独有的特性。

表2 元代福建书院刻书活动表