基于计划行为理论的知识型人才创新行为机理研究*

2018-11-22孔德议

林 泽,孔德议

党的十八大明确提出实施创新驱动发展战略,核心是突出创新作为推动我国经济发展和增强综合国力的战略性驱动力量的重要位置。知识的创新是知识经济的源动力,知识型人才作为知识的载体,其创新行为就显得尤为重要。计划行为理论(TheoryofPlannedBehavior,TPB)为分析知识型人才创新行为产生的机理提供了理论依据。

一、文献回顾与研究假设

(一)行为态度与创新行为

行为态度是指个体在进行一项行为时对其的心理情感倾向。Phan(2002)[1]在研究个体的行为时提出个体的行为态度分为外生态度和内生态度两个类型。外生态度即指个体由外在的环境引起的对外界事物的情感偏向;而内生态度则是指因个体本身的性格等内在因素引起的对事物的情感偏向。这两种态度都会影响个体的创新行为。王绪龙,周静(2018)[2]认为行为态度涵盖认知、情感和行为成分,这也证明了态度与行为具有相关性。与此同时,计划行为理论提出在研究某一具体行为时,态度与行为其实具有高度的相关性这一观点,并且这一观点获得了普遍认可且被应用于多个领域。郭晓东,苏维欢(2017)[3]提出,计划行为理论认为个人行为意向受行为态度、主观规范以及直觉行为控制这三方面影响,行为态度即个体对某项具体行为所秉持的积极或消极的情感。本研究基于此观点,提出如下研究假设:知识型人才的外生态度对创新行为存在正向影响(H1-1);知识型人才的内生态度对创新行为存在正向影响(H1-2)。

(二)主观规范与创新行为

个体在进行一项行为决策时受到来自外界环境的影响,即个体的主观规范。学者Cialdini(1991)[4]将个体的主观规范划分为指令性规范和示范性规范两种类型。知识型人才感受到的指令性规范即来自于外界环境里对其存在较强影响力的指令性要求,其通过接受到这种要求进而去完成某一项活动或者任务;而示范性规范则是个体在感知到外界环境中存在的榜样性他人对其的正向影响,即重要他人的榜样效应。张渝,王娟茹(2018)[5]在研究主观规范对绿色技术创新行为的影响时提出,主观规范指的是企业对内部、外部的社会压力的认知。王明天,薛永基(2017)[6]认为,主观规范指基于既定的环境和形势下,人们认为是正常的或应是正常的影响,也即规范显示的是大多数个体的真实情况或感知观点和行为。

综上,本文提出基于指令性规范和示范性规范的研究假设:知识型人才的示范性规范对创新行为存在正向影响(H2-1);知识型人才的指令性规范对创新行为存在正向影响(H2-2)。

(三)知觉行为控制与创新行为

1985年,Ajzen基于TRA的理论模型,提出知觉行为控制变量,完善了该理论模型,从而产生了新的研究理论,即计划行为理论。之后学者Bandura在Ajzen的基础上对知觉行为控制这一变量进行深入研究,将知觉行为控制又分为自我效能感和控制力两种类型变量。其中,自我效能感指的是个体完成某一项活动的自我能力的预期;控制力指的是个体完成为完成某一项活动的过程掌控能力。沈思婕等人(2018)[7]提出知觉行为控制即个体感知到执行某行为简易或困难的程度,显示的是个体对促进或妨碍执行活动的因素,涵盖内在因素和外在因素,并且知觉行为控制影响个体的行为意愿。芈凌云(2016)等人[8]在研究基于TPB模型下居民低碳化能源消费行为的心理驱动因素后的结果显示,主观规范、环境价值观以及知觉行为控制可借助个体的低碳行为意愿从而影响其行为。

基于此,本文提出以下如下假设:知识型人才的自我效能感对创新行为存在正向影响(H3-1);知识型人才的控制力对创新行为存在正向影响(H3-2)。

(四)创新意愿的中介作用

创新意愿是指个体为完成一项活动所表现出的情感强度。Conner M ,Armitage(2001)[9]指出,在TPB理论体系中,行为态度、主观规范、知觉行为控制直接作用于行为意愿,而行为则是在行为意愿进一步的作用之下产生的。张红梅等人(2016)[10]在研究游客行为意愿时提出行为意愿往往与感知价值、质量以及满意度显著相关,行为意愿是基于顾客未来行为的意识性决策,与顾客决定离开或留在团队中的决策相关性很高。赵宝春(2016)[11]提出行为意愿以决策者对从事某项行为主观概率的评价作为实质。行为意愿不仅是直接决定行为发生的内在心理因素,还是行为态度等深层次心理变量的集合,对于行为决策机制的研究具有关键价值。

基于此,提出如下研究假设:创新意愿在外生态度与创新行为之间关系起中介作用(H4-1);创新意愿在内生态度与创新行为之间关系起中介作用(H4-2);创新意愿在示范性规范与创新行为之间关系起中介作用(H4-3);创新意愿在指令性规范与创新行为之间关系起中介作用(H4-4);创新意愿在自我效能感与创新行为之间关系起中介作用(H4-5);创新意愿在控制力与创新行为之间关系起中介作用(H4-6)。

二、研究过程与结果

(一)研究过程

本文问卷是基于 Phan (2002)[1]、Cialdini(1991)[2]等众多学者的相关研究而设计,问卷的题项参考当前学界的成熟量表,共设计了6个结构化变量(内生态度、外生态度、指令性规范、示范性规范、自我效能感和控制力)、一个中介变量(创新意愿)和一个结果变量(创新行为)。量表使用Likert五点量表,经过对预调研样本进行结构方程模型分析和信度检验,结果发现,信度在0.7以上,模型拟合度上,RMSEA=0.0785<0.08,体现了模型较好的拟合度,整体来说,所构建的模型可以接受。本研究通过网络、现场和E-mail等多种形式发放问卷,同时,从不同的地区选取样本,样本数据主要来源于福建、江西、江苏、广东、浙江等地区,共回收有效问卷292份。

(二)样本数据分析

1.信度和效度检验。Raine-Eudy(2000)[12]的研究指出,当合成信度达到0.50时,结果基本可以采信。经过计算,发现模型所有变量的合成信度都大于0.50,表明模型的测验信度可以接受,本研究测验题项具有良好的一致性。从数据上来看,本次研究所采用的模型所有因子载荷都大于0.60,可以采用。

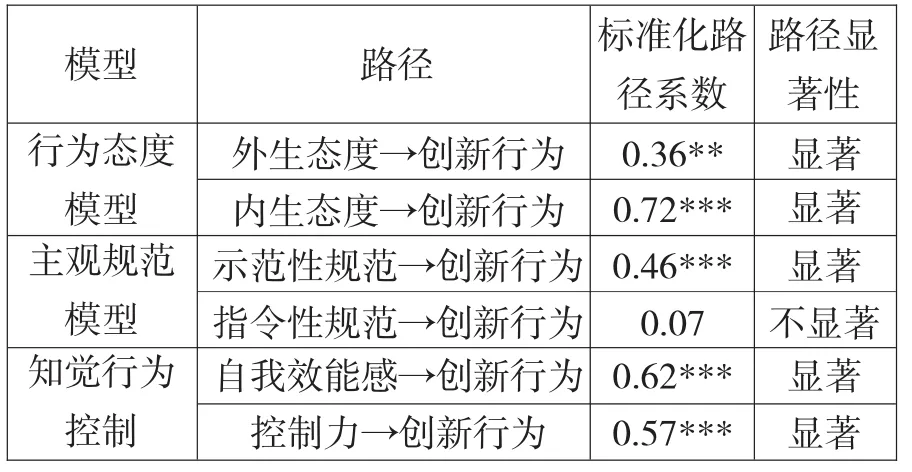

2.假设验证。利用Lisrel8.70分别构建行为态度下外生态度、内生态度与创新行为的结构方程模型,主观规范下示范性规范、指令性规范与创新行为的结构方程模型,以及知觉行为控制下自我效能感、控制力与创新行为的结构方程模型,模型拟合度显示,RMSEA均小于0.08,NNFI和CFI均大于0.90,表明模型拟合良好,可以接受。模型的路径分析见表1。

表1 模型的路径分析结果

由表1可知,指令性规范与创新行为之间标准化路径系数不显著,意味着指令性规范对创新行为没有显著影响,假设H4-1不通过,而行为态度下外生态度、内生态度与创新行为之间标准化路径系数达到了95%显著性,说明外生态度、内生态度对创新行为有显著正向影响,假设H1-1和H1-2通过,主观规范下示范性规范与创新行为之间路径系数达到了95%的显著性,假设H2-1通过,知觉行为控制下自我效能感、控制力与创新行为之间路径系数达到了95%显著性,假设H3-1和H3-2通过。

指令性规范不通过的原因可能是因为知识型人才大多受过系统的高等教育或者专业培训,有自己独特的价值观,趋向于在自主的环境中工作,不愿受制于规则的条条框框,更不愿任由领导摆布,注重工作中自我导向。因此,当上级领导作出明确指令要求知识型人才进行某项创新时,可能会引起知识型人才的逆反心理,从内心深处抵触创新的指令,继而降低其创新意愿。由于指令性规范对创新行为没有显著影响,因而创新意愿不会在指令性规范与创新行为之间起中介作用,假设H4-4被拒绝。

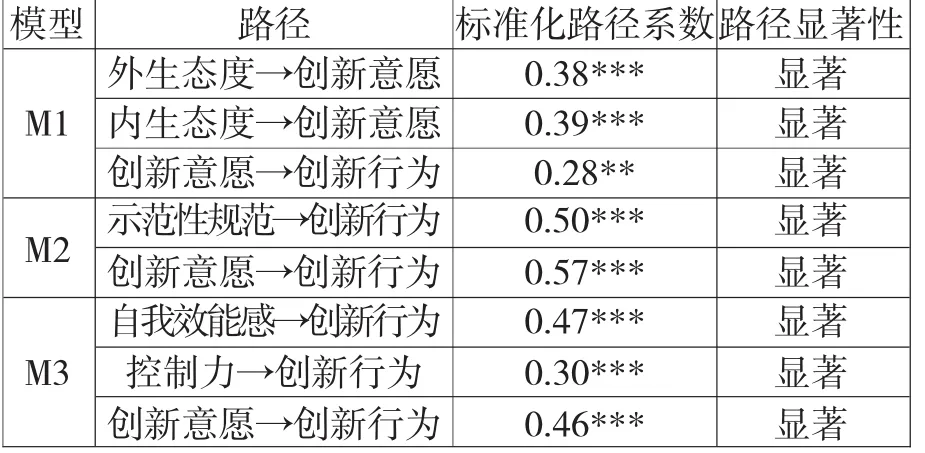

利用Lisrel8.70进行中介效应检验,模型拟合显示,RMSEA均小于0.08,NNFI和CFI均大于0.90,说明中介模型拟合良好,可以接受。利用Lisrel8.70分别构建创新意愿在外生态度、内生态度与创新行为之间中介模型M1,行为态度下外生态度、内生态度与创新行为的中介模型M1,创新意愿在示范性规范与创新行为的中介模型M2,以及创新意愿在自我效能感、控制力与创新行为的中介模型M3,模型拟合度显示,RMSEA均小于0.08,NNFI和CFI均大于0.90,表明模型M1、M2、M3拟合良好,可以接受。模型的路径分析见表2。

表2 中介模型的路径分析结果

由表2可知,创新意愿在外生态度、内生态度与创新行为之间关系起中介作用,假设H4-1、H4-2成立;创新意愿在示范性规范与创新行为之间关系起中介作用,假设H4-3成立;创新意愿在自我效能感、控制力与创新行为之间关系起中介作用,假设H4-5、H4-6成立。

三、结论

第一,知识型人才的创新行为态度,包括外生态度和内生态度,对其创新行为的产生具有正向影响,创新意愿在创新行为态度与创新行为之间起到中介作用。知识型人才是拥有较高知识储备的高层次人才,其某种行为的产生很多时候依赖于其对某件事物的看法,即其对这件事物所持有的态度。从调查问卷以及数据分析的结果来看,知识型人才个体的创新行为态度(无论是内生态度还是外生态度)不仅直接影响其行为的产生,而且通过影响行为的意愿进而作用于行为的产生。如何使知识型人才的创新态度向创新行为转化,充分利用创新意愿的中介作用显得十分重要。这也在态度——意向——行为这一经典模式下对提高知识型人才的创新行为具有重要的借鉴意义。因此,本文得出结论,知识型人才对创新的态度正向影响创新行为,创新意愿起到中介作用。

第二,知识型人才的主观规范中的示范性规范对创新行为有正向影响,创新意愿起中介作用,而指令性规范则无明显影响。个体人员在社会环境中总是会感受到不同程度的集体规范作用,而对于知识型人才来说,其同样受到社会规范的作用,即社会及组织环境中存在的指令性规范和示范性规范。知识型人才在某个行为的产生时会依据认知中社会的制度、规章等要求改变自己的行为,如法律对人的限制、员工要遵守的组织制度等,都属于群体规范作用。知识型人才由于其认知水平的高层次,决定其对社会规范的遵守程度也相对较高,但对他人命令做的事情比较反感。从调查问卷及数据分析的结果来看,主观规范中的示范性规范对创新行为有正向影响,创新意愿起中介作用。

第三,知识型人才的知觉行为控制,包含其自我效能感和创新控制力两个维度,对创新行为有正向影响,创新意愿起中介作用。知识型人才的自我效能感和创新行为的控制力,即知识型人才对控制创新行为产生的自信程度影响其进行创新。同时,知识型人才觉得创新行为相对简单,则其对创新意愿也会相对高,就会促进创新行为的产生;反之,则会降低其创新意愿。这表明对于知识型人才来说,创新行为的发生不但受到其个体自我效能与控制力的影响,还受到创新意愿的影响。