常规穿刺与导棒飘移穿刺在椎间孔镜手术中应用的比较*

2018-11-22任志伟杨益民张小卫

任志伟 王 莹 尹 思 杨益民 张小卫

(西安交通大学第一附属医院骨科,西安 710061)

腰椎间盘突出症是导致患者腰腿痛最常见的病因之一。既往对于该病的手术治疗主要是小开窗减压术,或是采用后路椎板减压内固定术,手术创伤大,术后容易发生并发症。随着经皮椎间孔镜技术引入国内,目前椎间孔镜下椎间盘切除术已经成为主流[1],手术适应证也在不断扩大[2,3]。在具体操作技术中,经椎间孔脊柱内镜技术(transforaminal endoscopic spine system,TESSYS)是椎间孔镜手术最常采用的技术,需要术者用穿刺针经皮穿刺进入病变节段椎间孔内,再进行后续的操作步骤,对穿刺要求较杨氏脊柱内镜技术(Yeung endoscopic spine system,YESS)要高。术者在穿刺过程中,需要依赖X线透视明确穿刺针的方向和深度,严重依赖医生的经验和操作手感,不利于初学者对该技术的掌握[4]。我院引入椎间孔镜技术后,应用TESSYS时采用导棒飘移进行椎间孔穿刺,取得很好的效果,并与36例常规穿刺方法进行比较,报道如下。

1 临床资料与方法

1.1 一般资料

病例选择标准:①18~65岁;②有明确的下肢神经根性疼痛伴或不伴有腰痛;③CT、MRI检查显示L4~5或L5~S1单节段腰椎间盘突出,且临床症状体征与影像检查符合;④无椎管狭窄和腰椎滑脱;⑤动力位X线片无腰椎失稳表现;⑥无严重心脑血管等内科疾病,除外凝血功能障碍以及感染等手术禁忌证。

表1 2组一般资料比较

1.2 方法

所有手术均为同一医师进行操作。采用德国SPINENDOS公司椎间孔镜系统和美国Ellman公司的双极射频电极。

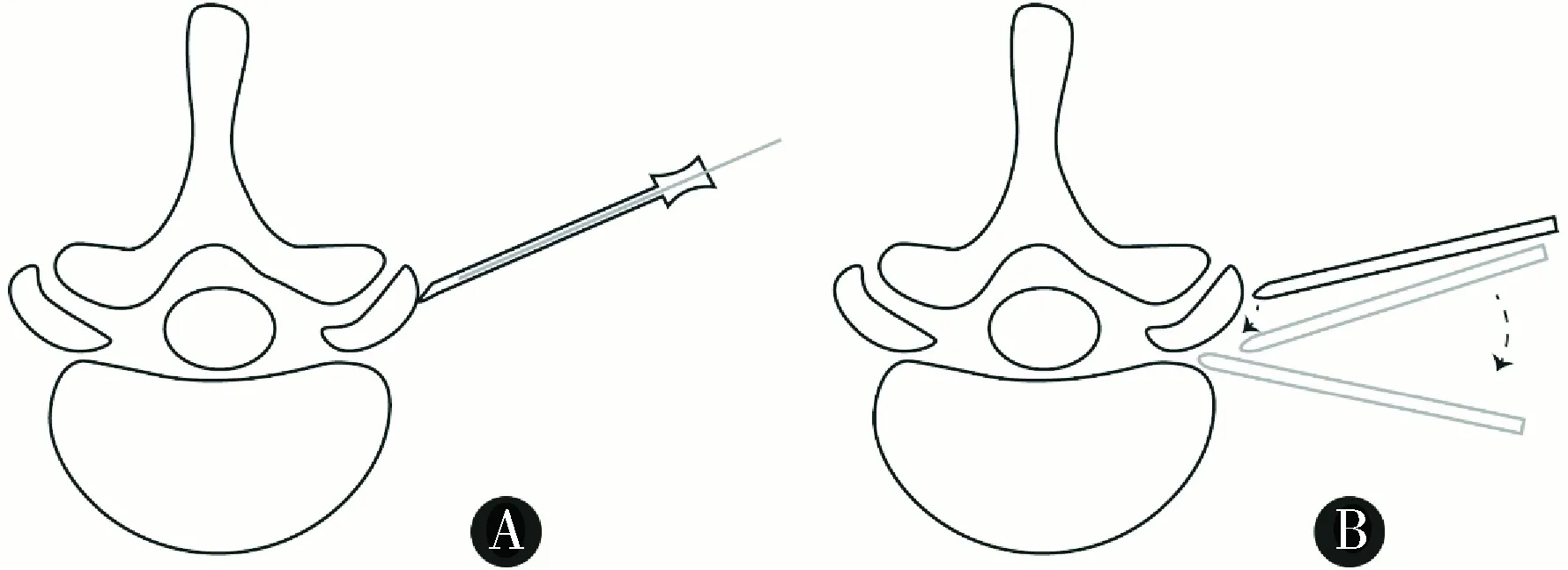

俯卧位,常规腰腹部垫空,调整手术床使腰椎前屈,以扩大椎间孔利于穿刺[5]。在正位透视下,克氏针体表标记病变椎间隙水平线,侧位透视下,标记通过横突的安全线,另画出髂棘体表弧线。一般在病变椎间隙中央旁开10~14 cm左右(L4-510~12 cm,L5~S112~14 cm),头倾20°~30°进行穿刺,注意不要低于安全线和髂棘弧线,具体方式为侧位透视上从上关节突尖部至下位椎体的后上角连线为标准进行头侧倾斜。常规消毒铺巾后,0.1%利多卡因对皮肤、筋膜层、关节突周围进行分层浸润麻醉,选用18G穿刺针进行穿刺。常规组按照TESSYS技术将穿刺针经安全三角穿刺到椎间孔内硬膜外间隙,再进行置管操作,具体操作步骤是在X线透视调整下,使穿刺针进入椎间孔内硬膜外腔隙,通常在上下椎弓根内侧缘连线(正位透视),椎体后壁上缘附近(侧位透视),透视确认后,再置入导丝,皮肤切口,依次置入扩张管和铅笔头式导棒,导引工作套管,并根据需要是否行关节突成形术,最终将工作套管引入指定位置。导棒组先使用穿刺针进行穿刺,当穿刺针触碰到上关节突外侧壁后,即通过导丝更换导棒进行飘移穿刺,进入椎间孔,再进行置管操作,具体步骤是当正侧位透视显示穿刺针已经到达上位关节突外侧壁,但并未进入椎间孔,不需要再次调整,可拔出针芯,置入导丝,引入直径3.2 mm空心导棒至关节突外侧缘,之后再抬高导棒尾端,使其头端滑入椎间孔内,进入后有落空感,之后再正侧位透视确认到达上下椎弓根内侧缘连线(正位透视),椎体后壁上缘附近(侧位透视),成功后再依次置入扩张管和工作套管至指定位置,见图1。

图1 A.穿刺针置入上关节突外侧后,引导导针;B.导棒置入到上关节突外侧,通过抬高尾端使头部滑入椎间孔,再压低尾部使之进入

随后置入内镜,分离显露组织结构,通过髓核钳和双极射频电极,摘除突出髓核组织,并进行纤维环成形,检查神经根减压充分,仔细止血并经工作套管向神经根周围注入40 mg甲强龙,随后撤出内镜和工作套管,缝合皮肤,切口包敷。术后卧床2 h后开始佩戴腰围适当下床活动,1个月内注意避免腰部扭转及负重活动,注意腰背肌功能锻炼,术后3个月内避免重体力活动。

1.3 观察指标

症状改善情况,围手术期并发症,穿刺所用时间、次数,手术时间,术前后VAS评分和ODI变化。

1.4 统计学处理

2 结果

均顺利完成手术,无中转开放手术者。手术时间50~90 min,(68.4±9.3)min,住院时间3~6 d,(4.6±1.1)d。均无神经血管损伤、局部血肿形成、硬脊膜破裂和椎间隙感染等并发症发生。与常规组相比,导棒飘移穿刺组透视次数、穿刺时间和手术时间均明显减少/缩短(P<0.05),见表2。66例随访12~21个月,(16.3±2.8)月。2组间术前后VAS评分和ODI比较差异无统计学意义(P>0.05),组内术前后差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表2 2组透视次数、穿刺时间和手术时间比较

表3 术前后不同时间点2组VAS评分和ODI比较

2组整体比较采用双因素重复测量方差分析,2组间和时间点×组间交互效应无显著性差异,不同时点内差异有统计学意义,进一步行两两比较;组内不同时点比较采用单因素重复测量方差分析

3 讨论

经皮椎间孔镜技术是目前治疗椎间盘突出症的主要微创技术,具有出血少、创伤小、恢复快,对脊柱稳定性影响小等优点[6],已在国内各级医院广泛开展[7]。椎间孔镜技术中常用的是TESSYS技术[8],通过后外侧入路经Kambin三角穿刺进入椎间孔硬膜外间隙,再依次置入导针、扩张管及工作套管后进行椎间盘摘除。向椎间孔及突出椎间盘的靶向穿刺是TESSYS技术的一个难点,也是手术成功的关键[9]。腰椎间孔较狭小,后部为骨性结构,周围毗邻神经根,血管以及脏器组织,对于初学者如何能够准确便捷地穿刺具有很大的挑战性。目前,术者常凭借手感和经验穿刺,常需要在C形臂透视下进行反复穿刺和调整,以保证穿刺针位置的准确,不仅延长手术时间而且增加医生和患者的射线暴露量,对身体健康造成潜在的危害。我们采用18G穿刺针进行穿刺定位,只需到达椎间孔上方上关节突的外侧,就可置入导丝引导扩张导棒,通过飘移使之到达椎间孔内,进而置入工作套管,进行常规切除椎间盘等操作,从而节省穿刺时间和射线暴露量,具有操作简便易掌握和损伤小的特点。本研究的结果表明,与传统穿刺方式对比,采用导棒飘移穿刺可使手术时间和透视次数明显减少(P<0.05),而且2组术后临床效果比较无明显差异(P>0.05)。另外,采用导棒飘移穿刺进入椎间孔内有更好的安全性,因为穿刺目标指向上关节突外侧,皮肤的穿刺点就更靠近背侧,降低损伤腹膜和腹部脏器以及椎体节段血管的风险。

我们采用的导棒飘移穿刺技术与Han等[10]采用的导杆辅助穿刺技术相似,所不同的是,Han等用1.2 mm克氏针定位于上关节突外侧,再引入导杆滑移进入椎间孔内。我们则是常规穿刺针麻醉后直接定位,再引入导针和导棒,之后进行飘移穿刺进入椎间孔内。我们仍然使用18G穿刺针定位的原因是:使用穿刺针进行穿刺路径分层麻醉之后就可以顺便进行定位,减少退针再置入克氏针的步骤,能节约操作实践;另外,18G针的直径为1.2 mm与Han等采用的克氏针直径相同,都可进行适当的方向调节。

为更加准确便捷的穿刺,减少放射线暴露,国内不少学者也进行了相关的研究探索。范国鑫等[11]采用同心球定位导向技术辅助椎间孔镜手术穿刺,结果表明采用同心球定位导向技术辅助孔镜穿刺可以缩短手术时间,提高准确率并减少辐射,但是该技术需要购置专门的器械并在术中安装使用,一定程度上增加相应费用和手术时间,并不利于该技术的推广。曾月东等[9]发明的靶点瞄准仪也是借助仪器体外投影穿刺,需要使用特殊仪器和增加相应准备时间,并不便捷。也有学者[12]采用超声容积导航技术引导椎间孔镜的穿刺,认为该技术能准确穿刺,并明显减少穿刺时间及射线辐射量。该技术虽然可避免术中接触射线,但是术中需要专业人员和专用设备进行辅助,也妨碍该技术的推广应用。导棒飘移穿刺并没有增加特殊设备,只是改进了穿刺的方法,能保证穿刺的准确率并明显地缩短术中穿刺时间,具有操作简便、快捷的特点。

导棒飘移穿刺需要注意的事项:①虽然导棒可以飘移,但是仍然需要穿刺针进行初步的定位,使其位于关节突结构附近,如果偏移太多,需要调整穿刺针至合适位置。因为如果直接使用导棒盲目地探寻关节突结构,并进行大距离飘移,容易造成局部软组织损伤出血,并可能损伤周围神经结构,产生并发症。②导棒飘移穿刺时,需要抬高棒的尾部,使其头部缓慢向下滑移,避免用力过猛,滑移过多,造成周围组织损伤。③导棒滑移进入椎间孔后,需要压低棒尾,适当敲击使其进入椎间孔内,以便进行下一步操作,并需要正侧位透视,以免棒尾下压不足,头端进入椎间隙内,引起患者剧烈疼痛和出血增加。

总之,导棒飘移穿刺可以明显提高椎间孔穿刺的准确性,减少手术时间,降低医生和患者的辐射量,间接提高患者的满意度,缩短术者掌握椎间孔镜技术的学习曲线。与常规穿刺相比,效果相当,可在经皮椎间孔镜技术中推广应用。