青年住房福利倒挂现象研究

2018-11-21黄建宏

黄建宏

(中共广东省委党校 广东 广州 510053)

一、问题的提出

近年来伴随媒体对“住在别墅申请经适房”、“开宝马、奥迪住经济适用房”以及“开着宝马吃低保”等现象的时常报道,引发了政府、学界及社会人士对福利倒挂问题的广泛关注。福利倒挂简单地讲就是强者比弱者从政府再分配手中获得更多福利,也被称为“负福利”现象[1]。一项针对基尼系数、社会保障、教育等方面的公共财政支出结构和差距扩展趋势的分析,发现福利倒挂或负福利在中国是一种比较突出的现象[2]。中国甚至被认为历来就是一个负福利国家,中国的进步就表现在负福利的降低上,即向“零福利”渐渐靠拢,并通过政府二次分配降低社会两极分化[3]。

福利倒挂现象在中国普遍存在于一些与民生息息相关的领域,如养老、医疗、教育、住房等,但近年来受城市房价的飞速上涨以及诸如“蚁族”、“蜗居”、“房奴”等住房问题的日益突出,人们反而更加热衷于关注住房领域的福利倒挂问题。但鉴于中国城市住房问题其实又主要是青年住房问题,这是因为青年较少享受早期福利分房且工作年限较短而住房购买力较弱,有调查也确实发现:近66.7%的青年就业者租房或住集体宿舍;近20%的管理人员、近15%的专业技术人员和办事人员住地下室和平房;近33.3%的蓝领工人、约20%专业技术人员和办事人员、16.5%的管理人员租住在11平方米以下的房子里[4]。在这种现实情况下,青年群体更需要政府的福利照顾来满足住房基本需求,对青年住房福利倒挂现象的研究更具有现实意义。

住房在计划经济时代被当作是一种福利品而非商品,青年住房获得不能从市场自由交易中完成,而是等候单位分配,青年从单位手中获得多少或多大的住房,就等于分配到多少福利。影响青年住房福利获得多寡的主要因素是行政层级和工龄,因为这两个因素是衡量员工个体对单位和国家作出多大贡献的标准,其贡献越大则理应获得较多的住房福利。如果说,行政职位决定员工获得什么样的住房,工龄则决定员工何时能分配到住房[5]。这种分配规则明显不利于工龄普遍较短的青年群体,且更为重要的一点,按照行政层级分配就是一种典型的住房福利倒挂现象。第一,住房由国家统一划拨和建造,那些单位层级越高、规模越大且效益越好的单位越可能从国家手中获得更多的住房福利/资金,其青年员工也越有住房福利获取优势;第二,住房主要由单位负责分配和管理,青年员工个体行政层级越高则越可能从单位住房福利分配中获益[6]。这种住房福利分配规则显然并没有优先照顾弱势青年群体。

住房市场化改革改变了青年住房获得规则,尤其是1998年国家明令禁止单位继续为员工提供具有福利性质的住房之后,青年住房需求只能依靠自身市场能力从市场上满足,而那些市场能力较弱的青年则可以依靠政府二次分配满足住房需求。国家也确实从1994年开始提出经济适用房供应体系建设,1998年则提出建立以经济适用房为主的多层次城镇住房供应体系。2007年之后,则提出加大力度建设保障房。党的十九大更是明确要加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。其实,市场化改革以后的住房福利有两大块:一是政府保障房;二是单位住房福利,有“团购房”、“折扣商品房”、“房改房”、“住房补贴”等。而这两块住房福利都存在“福利倒挂”问题,如政府保障房“目标异化”,1998年以来约有16%的经济适用房卖给了高收入者[7],而单位住房福利继续与特权挂勾,同样遵循强者优先逻辑。

对青年福利倒挂现象的研究有助于讨论这样一个学术问题:再分配、市场与住房不平等之间的关系。在福利资本主义国家,包括住房福利在内的一切福利分配都有一个共同的逻辑:来自国家/政府再分配的福利主要遵循弱者优先原则,它的作用就是为了弥补市场失灵。从理论上讲,就是市场所产生的两极分化应由政府的再分配福利来缩小,即再分配与市场对住房不平等的作用力方向是相反的。但学术界进一步质疑,难道再分配与市场对住房不平等的作用力的方向不可能存在一致的情况吗?而事实上,市场与再分配对住房不平等的共同强化逻辑是完全可能存在的[8],这就造成21世纪以来的社会不平等的根源既有市场也有再分配,正是这种机制的共同强化作用才导致资源(住房)分配的两极分化愈加严重。

对于市场、再分配与住房不平等关系的另一种可能,理论界苦于还没有很好地找到一个可以把“市场”与“国家”链接起来的真正能够反映“双向强化”的载体有着密切的关系[9]。而福利倒挂现象却表明这种可能性的存在,即市场所产生的不平等逻辑与国家产生的不平等逻辑高度重叠,国家或政府的再分配非但没有讲求弱者优先,反而与市场分配一样遵循强者优先。为此,本文采用北京大学中国社会科学调查中心提供的“2014年中国家庭追踪调查(China Family Panel Studies,简称CFPS)”①数据来讨论青年住房福利倒挂问题,从而有助于进一步理解再分配、市场与住房不平等的关系。

二、变量分布及统计方法

(一)变量分布

CFPS项目旨在通过跟踪收集个体、家庭、社区三个层次数据,反映中国社会、经济、人口、教育和健康的变迁,为学术研究和公共政策分析提供数据基础。成人个体问卷中涉及的个人信息以及家庭问卷中的住房条件等调查题目为本文综合住房福利倒挂现象提供了基础。本文样本选取综合考虑以下几点:一是鉴于住房福利在城乡差异较大,仅保留城市成人个体样本;二是非国有单位住房福利跟再分配并没有直接联系,去掉非国有单位样本;三是受青年概念界定影响,中国共产主义共青团的团章指出青年的年龄为14~28岁;1992年出版的《中国青少年发展状况报告》将“青年”定为15~35岁[10](P9)。中国国家统计局则将14~34岁群体归为青年,世界卫生组织则将青年的年龄上限提升至44岁。综合已有界定方法,本文将14~44岁的群体界定为青年。最终本文共获得733个成年青年样本,平均年龄为36.5岁,最小年龄为21岁,最大年龄为44岁。

本文将国家/单位为员工提供的“房改房”、“折扣商品房”、购房及租房补贴等福利界定为住房福利。其中,“房改房”、“折扣商品房”属于房改初期就已有的“单位福利”形式,这种福利在住房货币化改革以后受到政策明令禁止,但仍有部分国有单位并没有彻底终止供应。“购房补贴”、“租房补贴”等属于后房改时期国家/单位介入住房市场的新形式。CFPS属动态追踪调查,住房福利在2014年问卷中并未调查,但相关数据可从2010年调查中提取。在733个有效样本中,共有350个青年享受到住房福利,占比为47.75%(见表1)。

表1 变量描述性统计 N=733

谁在享受住房福利?表1对相关变量作了描述性统计。其中,行政职务和党员身份是青年个体政治资本的测量指标,它们是计划经济时代影响单位住房福利分配的重要因素,在733个样本中,有党员身份和行政职务的青年分别占22.65%和13.37%。若进一步对政治资本与住房福利作双变量分析,发现有行政职务者享受住房福利的比例为63.27%,比无行政职务者享受住房福利的比例高出 17.92%(63.27%-45.35%=17.92%),且 X2=10.9163在0.01%水平上显著。党员与非党员享受住房福利的比例则分别为59.64%和44.27%,且X2=12.1599在0.01%水平上显著。这说明住房市场化改革以后,体制内住房福利仍然有利于政治精英,住房福利主要流向政治资本较强的青年群体。

体制内住房福利是否同样流向市场能力较强的青年群体?市场能力在这里以个体收入地位和教育年限两个指标测量,这是因为住房在市场经济体制下并不是由国家/单位直接提供,而是青年个体(员工)依靠从单位手中获得的工资性收入从开发商手中购买或租赁[11],收入因而成了反映个体市场能力的重要指标。收入在这里主要指个体收入地位,问卷调查中共设置了五个档次,从低到高分别为最低收入地位、次低收入地位、中等收入地位、次高收入地位和最高收入地位,分别赋值为1~5,平均值为2.62,标准差为0.03。教育之所以也被看成是个体市场能力的一个重要指标,主要源于劳动力市场将教育视为一种可以直接促进生产力发展的人力资本,高教育者常常被安排到高回报的岗位上。市场经济这种运行规则势必导致教育水平越高者越有收入优势。在所有样本中,青年平均教育年限为13.45,标准差为0.12。

材料一 《孟子》中记载了孟子与其学生关于法律问题的讨论。学生问:“舜做了天子后,假如其父杀人,舜的法官该怎么办呢?”孟子回答:“抓起来就行了。”学生又问:“难道舜不阻止法官吗?”孟子说:“舜怎么能阻止呢?法官是按职责办事。”学生问:“那舜又该怎么办呢?”孟子说:“舜应当放弃天子之位,毫不顾惜。然后偷偷地背上父亲逃到海边住下,一辈子都很快乐,把曾经做过天子的事情忘掉。”

进一步双变量分析,发现住房福利主要流向市场能力较强的青年群体。小学、中学及大专以上文凭的青年享受住房福利的比例分别是10.34%、30.55%和61.31%,且X2=80.4840在0.01%水平上显著。不同收入地位的青年个体享受住房福利的比例为,最低收入地位24.42%、次低收入地位46.88%、中等收入地位49.88%,最高收入地位因样本量少与次高收入地位合并,享受住房福利的比例则高达70.37%,且X2=30.6784在0.01%水平上显著。相反地,体制内住房福利更不可能流向住房贫困青年,青年住房贫困户在733个样本中占比24.97%,其享受住房福利的比例为34.43%,比青年非住房贫困户享受住房福利的比例低17.75%,且X2=17.3509在0.01%水平上显著。其他变量的基本分布见表1。

(二)统计方法

住房福利属于二分类变量,本文采用的统计方法是对数偶值模型(binary logit model)。该模型基本形式是:

根据Logit的定义,模型可以转换成:

P/(1-p)即某一个个案的因变量取值为1(享受住房福利)的概率与取值为0(没有享受住房福利)的概率的比,在统计上称为偶值(odds)。X1~Xp表示自变量,β1~βp为偏回归系数。将(2)式代入(1)式可得出以下方程:

该模型假设对数偶数logit与模型自变量之间存在线性关系。各个自变量的参数值β进行指数转换后所得到的expβ就表示自变量的单位变化引起的因变量偶值的变化幅度即“偶值比”(也称为机率比、发生比),即表示Xi变化一个单位,享受住房福利的概率将是原来的几倍。偶值比大于1意味自变量增加,则因变量 P(y=1)对 P(y=0)的偶值也相应增加,偶值比越大表示自变量对因变量影响越明显;小于1则表示因变量P(y=1)对P(y=0)的偶值相应减小,偶值比越小表示自变量对因变量影响越明显;等于1(倍数)表示没有影响[12]。

三、模型分析与发现

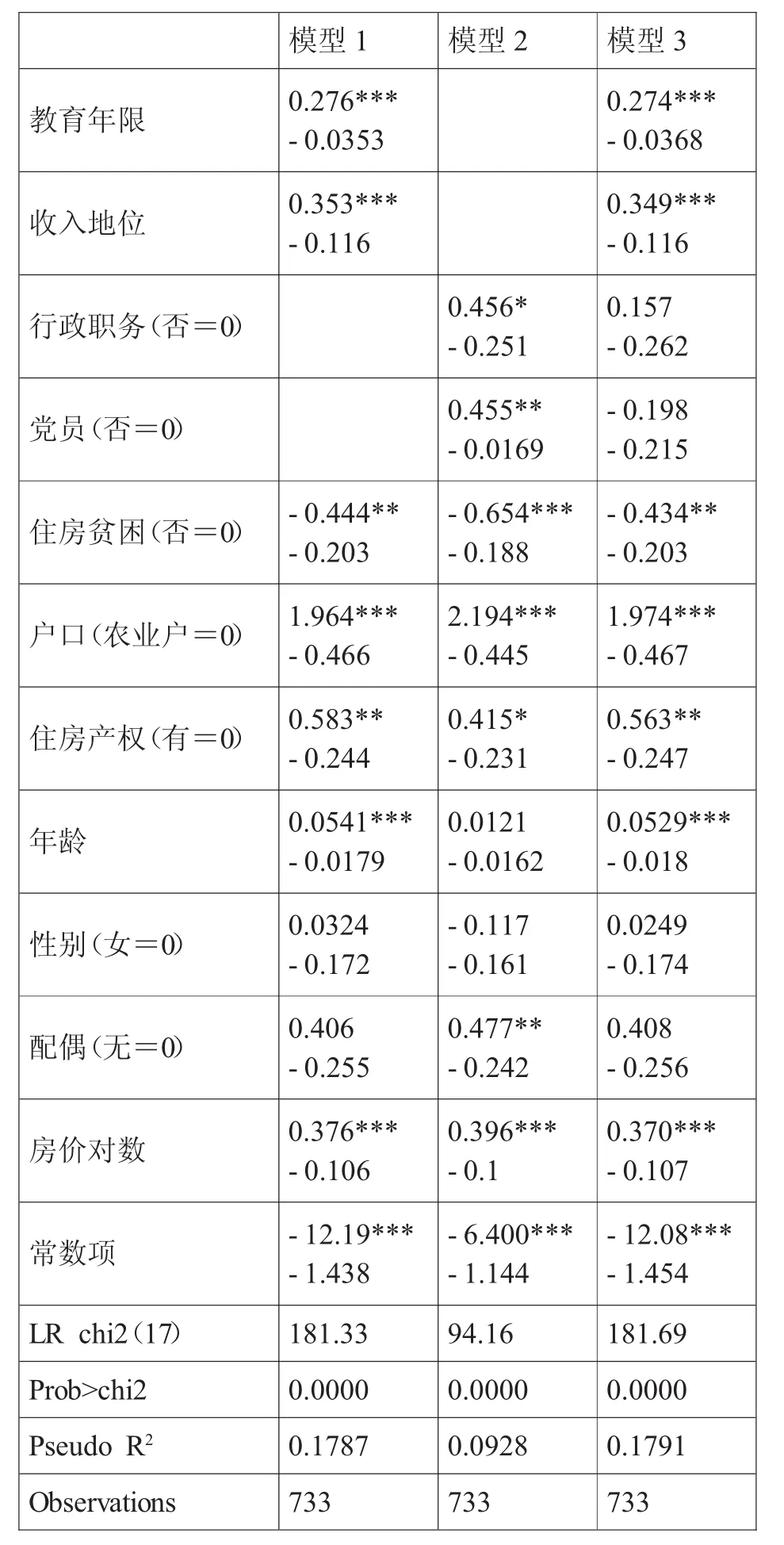

为了分析青年住房福利流向问题,表2构建了住房福利与住房贫困、个体市场能力以及政治资本的关系模型。而模型1旨在于分析个体市场能力与享受住房福利之间的关系,从模型中的系数大小及方向来看,体制内住房福利确实主要流向个体市场能力较强的青年群体,教育年限、收入地位与享受住房福利之间呈相关,且都在0.1%水平上显著。青年教育年限每增加1年,则享受住房福利的概率就会变为原来的1.32(e0.276=1.32)倍。而个体收入地位每增加1个单位,则享受体制内住房福利的概率将变成原来的1.42(e0.353=1.42)倍。

体制内住房福利在市场化改革之前严格按照政治忠诚标准进行分配,表2模型2因而构建了个体政治资本与住房福利享受之间的关系模型,统计结果表明住房福利在市场化改革之后仍然有利于权力精英,缺乏政治资本的青年个体反而更不可能享受到体制内住房福利。但是从伪R2来看,个体市场能力比政治资本对享受体制内住房福利的影响力更大,两者的伪R2分别为0.1787和0.0928。行政职务及党员在模型2中的系数显著而在模型3中的系数并不显著,也可以证明这一点。城市户青年比农业户青年更可能享受到体制内住房福利,同样表明存在青年住房福利倒挂问题,住房福利更多地分配给那些市场能力较强的城市户。

表2 住房福利的偶值对数模型(binary logit model)

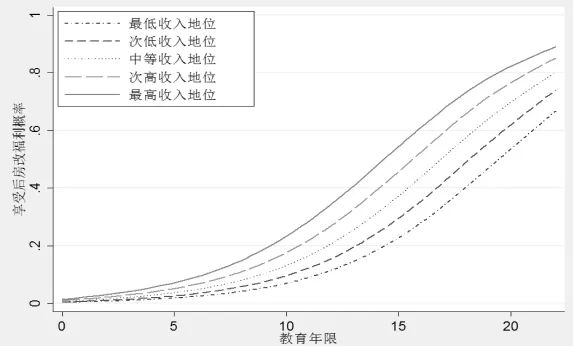

图1 教育年限、收入地位与住房福利

福利倒挂现象在这里指住房福利的分配更有利于那些原本可以靠自身市场能力满足住房基本需求的个体,而那些最需要再分配福利照顾的个体反而更不可能享受到住房福利。本文以教育年限及个体收入地位来测量市场能力并分析其与体制内住房福利分配之间的关系,而实证结果确实证明了体制内住房福利更多地流向了那些个体文凭较高或个体收入地位较高的群体。图1进一步分析了教育年限、个体收入地位与住房福利分配之间的关系,从图的变化趋势来看,教育年限与个体收入地位对于享受住房福利具有正向强化效应,从而更加验证了“福利倒挂”现象的真实性。那些个体收入地位较高且教育文凭较高者是住房福利分配的最大受益者。

回到本研究关注的核心议题即市场、再分配对住房不平等的作用力方向问题,“福利倒挂”现象恰恰说明弱势群体即住房贫困户将面临着市场与再分配的双重剥夺,市场与再分配对住房不平等的作用力方向是一致的即相互强化。住房需求的满足在市场经济体制下由个体收入地位决定,这就导致贫困户只能依靠政府再分配福利或保障来满足住房基本需求,但因这些再分配福利又主要流向高收入群体,贫困户反而不可能从住房福利分配中占优势,市场和再分配都遵循着强者优先逻辑,所以城市住房贫困在中国转型时期是市场与再分配共同强化的产物。

四、延伸讨论

本文对青年住房福利倒挂现象的研究,有助于进一步讨论再分配、市场与住房不平等之间的关系。泽林尼在研究匈牙利住房不平等时,曾提出再分配是制造住房不平等的根源,而“类市场”机制的引进反而可以降低住房不平等[13]。但这种观点很快受到质疑,在再分配经济体制下引进市场,市场同样会扮演不平等角色[14]。后来,泽林尼对此展开更加系统的论述:总是占主要机制(支配地位)的制度导致根本性的不平等结构,而次要的或第二位的机制则具有平等化的效应,这两种情况对应着社会主义国家和福利资本主义国家(见表3)[15](P158)。就是说,市场机制天生并不会比再分配机制更平等,社会主义制度下的市场仅仅是第二机制(secondary mechanisms),随着市场本身的迅速崛起或在资源配置中起决定性作用时,市场将会丧失降低社会不平等的角色[16](P120),而国家福利再分配则扮演公平角色。这种观点认为,再分配、市场对住房不平等的作用力方向是相反的。

表3 不同社会经济体系的不平等化和平等化效应机制

但是本文想进一步回答的问题是:再分配、市场对住房不平等的作用力方向是否存在一致的可能?过去的许多研究从某种程度上讲,仅仅只是强调再分配与市场对不平等的“双向中和”关系,即市场机制与再分配两者中的一方在提升不平等时,另一方就一定会降低不平等。对于中国社会目前这种再分配与市场对不平等的“双向强化模式”的探索还非常不够。之所以出现这种情况与理论界还没有很好地找到一个可以把“市场”与“再分配”链接起来的真正能够反映强化不平等的载体有着密切的关系[9]。本文认为再分配与市场对住房不平等的相互强化可以从体制内住房福利流向这个载体中获得解释。

体制内住房福利在这里指单位在住房货币化改革之后仍然为员工提供具有福利性质的“房改房”、“折扣商品房”及“购房补贴”、“租房补贴”等,它是市场化改革以后(住房)再分配的一种表现形式。那么这些住房福利又主要流向哪些群体?正常分配逻辑是:当市场在住房资源配置中起决定性作用时,必然导致那些支付能力不足者无法借助市场途径来满足住房基本需求,在这种情况下,单位福利照顾应优先考虑弱势群体以彰显社会公平。但本文实证结果却发现与此并不一致,许多再分配福利主要流向高收入群体而不是住房贫困户,在一次分配(市场)注重效率的情况下,二次分配(再分配)并没有注重公平。不平等生成的市场逻辑与再分配逻辑具有高度相似性,这意味着现实中的贫困成了市场与再分配双重剥夺的产物。这个研究发现在政策上的启示就是,政府应积极扮演好公平角色,政府再分配福利应更多地考虑那些市场能力较弱的青年群体。

注释:

①本文使用的“2014年中国家庭动态追踪调查(CFPS)”数据由北京大学社会科学调查中心提供,在此表示感谢!本文观点和内容由作者自负。