高校图书馆馆际借阅服务影响效应的实证测度*

——基于南京部分高校图书馆的调查数据

2018-11-20吴佳慧

吴佳慧

(南京农业大学图书馆 南京 210095)

1 问题的提出

随着“互联网+”时代的到来,大数据技术的广泛应用,各类型的图书馆和情报文献行业面临着转型发展。事实上,无论是国家、地方层级政府直属下的图书馆,还是各大高校图书馆,都纷纷尝试建构图书馆的“共在与共享”馆际联盟[1]。相关的实践也证实,图书馆的“文献联盟”能有效增进各成员图书馆之间的业务合作,并以一种“整体性治理”模式促进图书馆的转型发展、整合甚至突破情报文献在各个存量载体间借阅服务的碎片化障碍,实现各个成员馆之间资源与信息的及时共享,最终提升读者的文献借阅服务有效性。由此看出,馆际借阅已然成为图书馆借阅服务的一种革新化服务理念和操作模式,越来越受到当下各大高校教师与学生的喜爱[2]。

馆际借阅是基于同一个图书借阅系统抑或是不同借阅系统之间的沟通协议,相互向对方图书馆借阅馆藏文献的一种“交互往返式”的文献共享化服务方式。在馆际借阅过程中最为关键的一点是终端用户所需求的文献传递环节[3-4]。文献传递环节建立在传统馆际互借服务的基础上,在恰当时间和地点(At The Right Time And Place),用户所需的文献或文献替代品以一种直接或者间接方式传递给终端用户。无论是馆际借阅还是嵌入在馆际借阅的文献传递过程都是图书馆为了能够有效满足用户对馆藏文献需求的服务内容[5]。其实质是基于大数据系统下对不同场所、不同专业、不同特色的图书馆馆藏文献及时共享服务的行动展现。

如何积极有效地开展高校图书馆馆际借阅服务,需借助于大数据信息技术的载体功能,同时将各个高校图书馆馆藏特色资源形成一种跨校甚至跨区域的联盟优势,以便于建构“共在与共生”的合作服务格局。事实上,通过开展馆际借阅有效促进各个高校图书馆弥补自身图书馆馆藏文献资源的弱势,以期能及时地满足终端用户对文献资源的索取;同时又能提高自身图书馆的外部协作水平,提升图书馆的外部形象[6]。但从对高校图书馆馆际借阅的实地调研来看,馆际借阅服务过程中如何提升服务水平,以及何种因素影响了馆际借阅的数量和质量都成为当下馆际借阅服务实践的现实问题。而基于用户的特征要素、图书馆内部的管理水平以及服务体系等一系列诱因,都在某种程度上制约了高校图书馆馆际借阅的服务质量。基于此,笔者以南京农业大学图书馆为研究对象,通过问卷调查获取第一手经验材料,借助于实证模型(Logistic)来测算南京农业大学图书馆馆际借阅服务的影响效应。根据对江苏省域内高校图书馆的网页调查,以及进一步的访谈资料分析高校图书馆馆际借阅服务的供给限度,从而探究高校图书馆馆际借阅的问题与原因,同时提出一系列改进性策略路径,以期能提升高校图书馆馆际借阅服务的有效性。

2 馆际借阅服务调查的实证分析:以南京农业大学图书馆为例

2.1 南京农业大学图书馆馆际借阅的基本情况

南京农业大学图书馆是由原金陵大学图书馆、中央大学图书馆的部分文献和书刊合并建设而成。图书馆实行总分馆制,总馆(卫岗校区图书馆)、浦口分馆、社科分馆、畜牧兽医分馆、农业遗产分馆的总建筑面积为3.24万平方米。阅览座位4 470席,有线网络信息点1 020个,无线网络全覆盖。现有馆藏纸质书刊235.4万册,电子图书1 500余万册,电子西文期刊13 800种,电子中文期刊15 200种,国内外数据库120种,自建特色数据库6个。图书馆建有信息共享空间、诗书画展览室、多媒体学习室等服务设施,每周开放101小时,年接待读者近220万人次,年纸本流通总量约50万册。

学校中心馆设有办公室、读者服务部、文献资源建设部、发展研究部、参考咨询部、网络运营部、用户服务部、信息应用部、教育技术部等机构。南京农业大学图书馆与南京航空航天大学图书馆、南京理工大学图书馆、南京林业大学图书馆、南京体育学院图书馆共同建设成立了南京城东高校图书馆联合体,通过统一的图书资源检索平台,实现了纸本图书通借通还,电子图书共知共享。

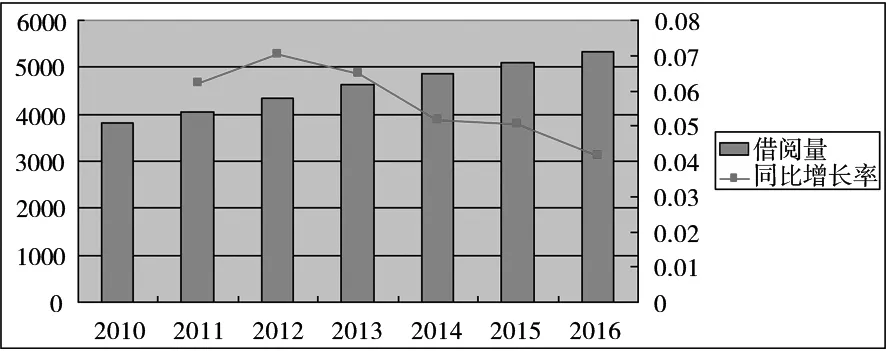

表1 2010—2016 年南京农业大学图书馆馆际借阅量统计

从表1南京农业大学图书馆馆际借阅量2010年到2016年的增长情况来看,同比上一年度的增长率呈现出一个下降趋势,详见图1。图1的变化趋势关键节点在2012年份,之后增长率呈现明显下降,这一转折拐点与移动互联网技术的发展与手机APP的大量应用息息相关。根据CNNIC第40次调查报告,截至2017 年6 月,我国网络游戏用户规模达到4.22 亿,网络文学用户规模达到 3.53亿,其中手机网络文学用户规模为 3.27亿,以上群体的6成用户都显示为大学生群体。由此看出,大学生群体将阅读时间转移于网络娱乐,阅读时间的削减也间接影响了馆际借阅量。

图1 同比上一年度增长率的年份变化趋势

2.2 基于Logistic模型下南京农业大学图书馆馆际借阅服务影响因素分析

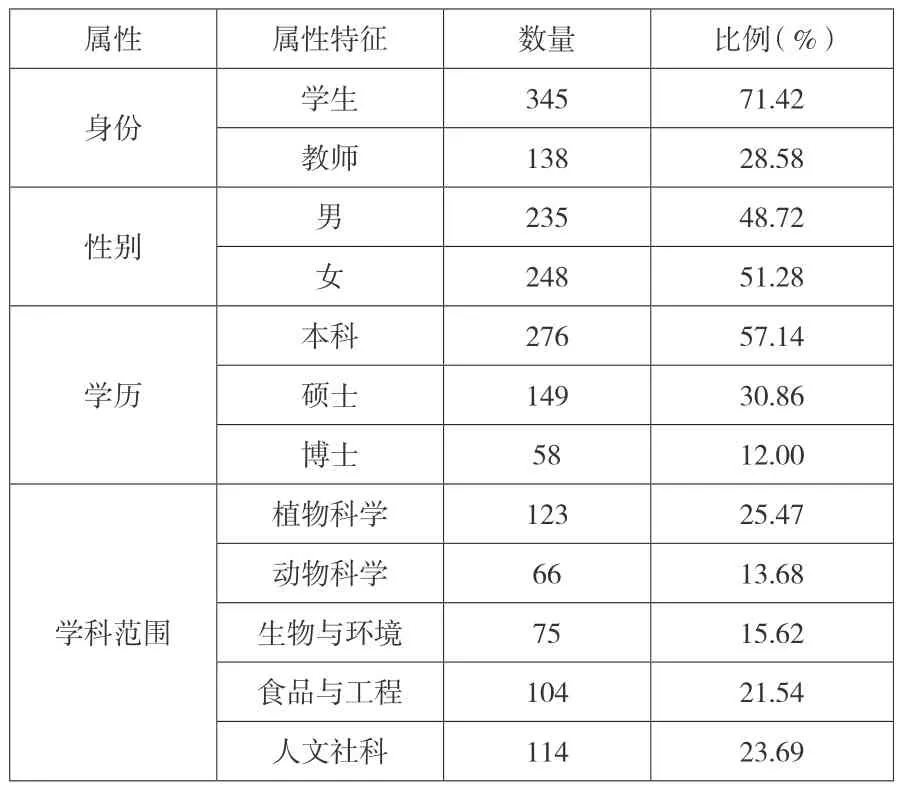

笔者及课题小组以南京农业大学图书馆为主要调查对象,采用随机调查方式,共发送500份问卷,有效问卷483份,有效率96.67%。为了后续的实证模型检验,对这483份问卷进行初步的个体特征要素分析,详见表2所示。

表2 被调查对象的个体特征要素分析

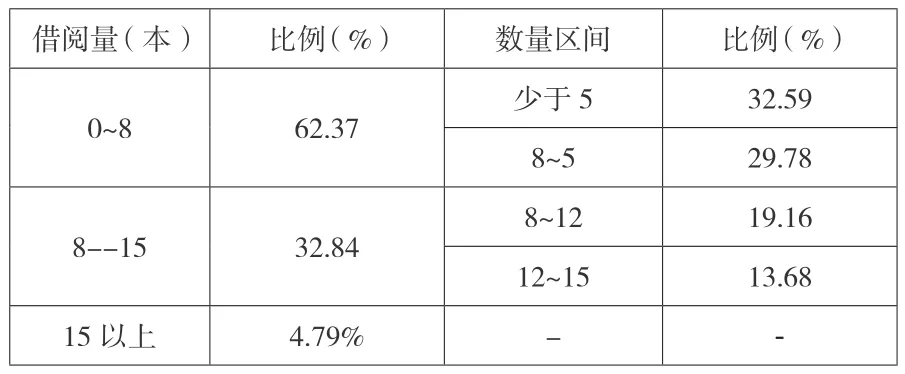

调查过程中,高达63.68%的人认为课外阅读是重要且有必要的,其中认为“非常重要”的占了22.67%,认为“比较重要”的有41.01%,而认为课外阅读不重要的有19.68%,其中认为“非常不重要”的比例是3.26%。此外,不同群体对馆际借阅的动机存有较大差异性,其中教师认为科学研究为馆际借阅的第一动机,占了47.81%,远远超过了其教学需求的比例。而反观南京农业大学的学生群体而言,其馆际借阅的最大目的在于“开阔视野、提升个体素养”为主(其所占比例为21.23%、20.69%);选择以“科学研究、休闲娱乐”的比例则较少。针对于用户借阅量而言,其分布情况详见表3所示。

表3 用户借阅量的分布情况分析

2.3 实证设计

(1)研究假设

通过对已有的诸多文献[8-10]梳理可以得知,最终能影响图书馆馆际间借阅服务的因素呈现出多维度内容,由此本文对有可能影响馆际借阅量的要素及结果作出如下三方面的假设:

一是馆际借阅量会受到个体属性(性别、学历、学院)的影响,且预判为正向关系;

二是馆际借阅量会受到个体内在特征要素(对课外阅读重要性的认知、借阅动机)的影响,且预判为正向关系;

三是馆际借阅量会受到外在环境变量(网络资源、每周课外阅读时间、周边群体借阅的影响、对图书馆环境的满意度)的影响,且预判为负向关系。

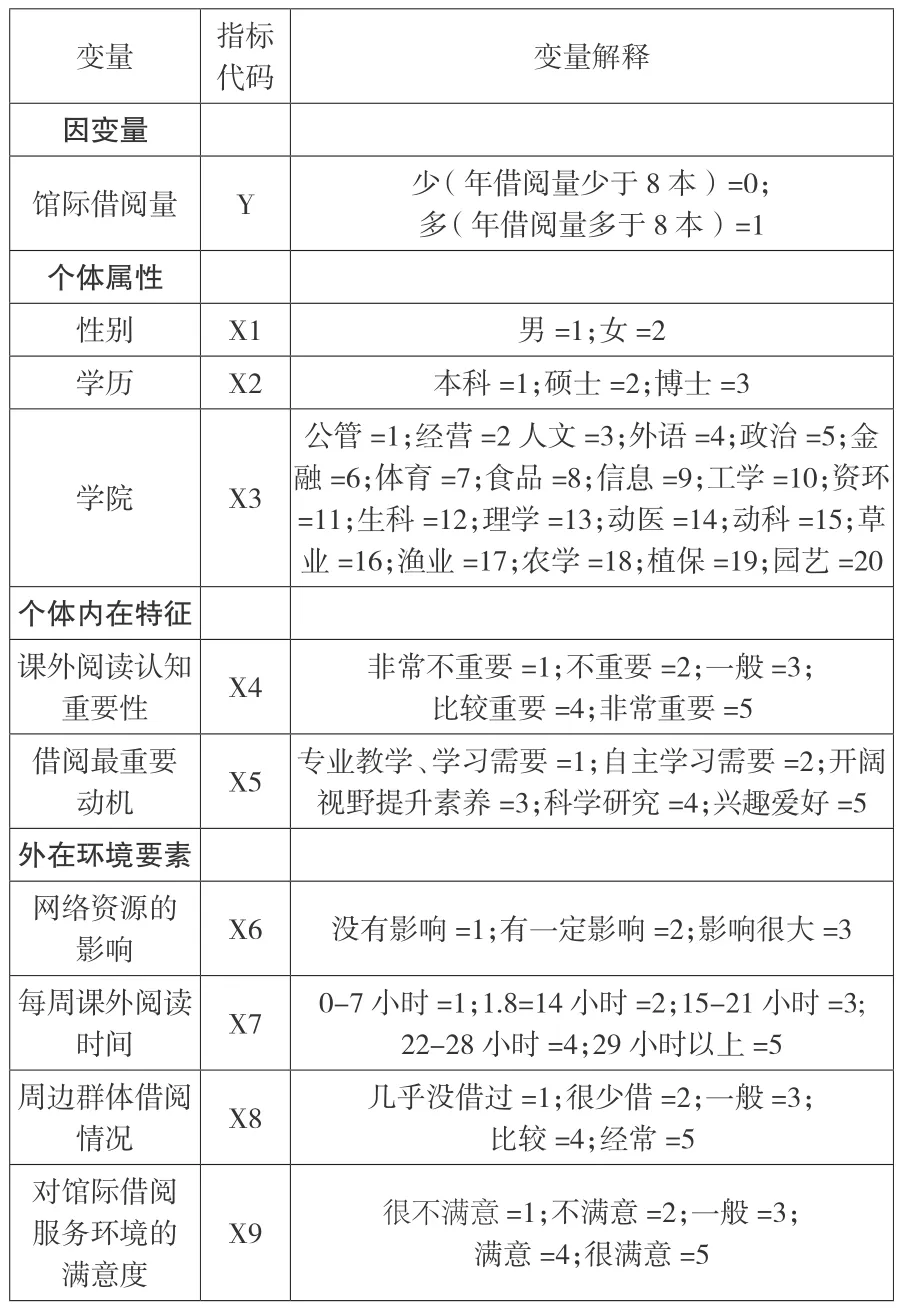

(2)变量解释说明

一是因变量。笔者在本文中选择的因变量为主要借阅量,具体是指享有馆际借阅服务的用户(无论是教师还是学生)的年借阅量,8本以下为少,8本以上为多。其中,Y=0表示借阅量少,Y=1表示借阅量多。

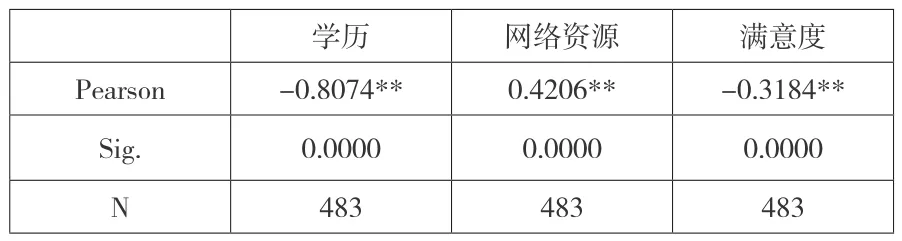

二是自变量。本研究选择了9个自变量因素,具体是性别、学历、学院、课外阅读认知重要性、借阅最重要动机、网络资源的影响、每周课外阅读时间、周边群体借阅情况、对馆际借阅服务环境的满意度。事实上,在对问卷进行数据统计过程中,发现用户的身份特征与其他自变量(学历、网络资源、满意度)存在相关性,如表4。

表4 学历特征与其他自变量之间的相关性

正是基于身份变量与其他变量之间有着显著影响效应(无论正向还是负向),这一变量特征已然不符合实证模型(Logistic)的内在要求(各个变量之间相互独立,即无统计学意义上的影响),因此不将身份特征纳入到实证模型的考察。具体的变量、指标代码及其变量解释详见表5所示。

表5 各相关变量的指标代码和现实解释

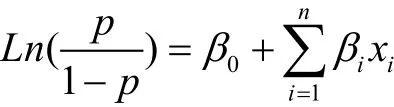

(3)实证模型

本文的研究对象是南京农业大学图书馆的馆际借阅量,具体选择Logistic回归模型,以便能有效解决其内在多个变量的非线性关系。实证模型具体选择如下:

在上式中,p表示为享有馆际借阅服务的用户的每年借阅量偏多的概率,而1-P则是借阅量偏少的概率,n是能够影响享有馆际借阅服务最终用户的借阅量的因素个数。此外,β0是常量值换言之是回归方程的截距量,xi表示为第i个能够影响借阅量的影响因素,βi则表示为前者第i个因素的影响因子(回归系数)。

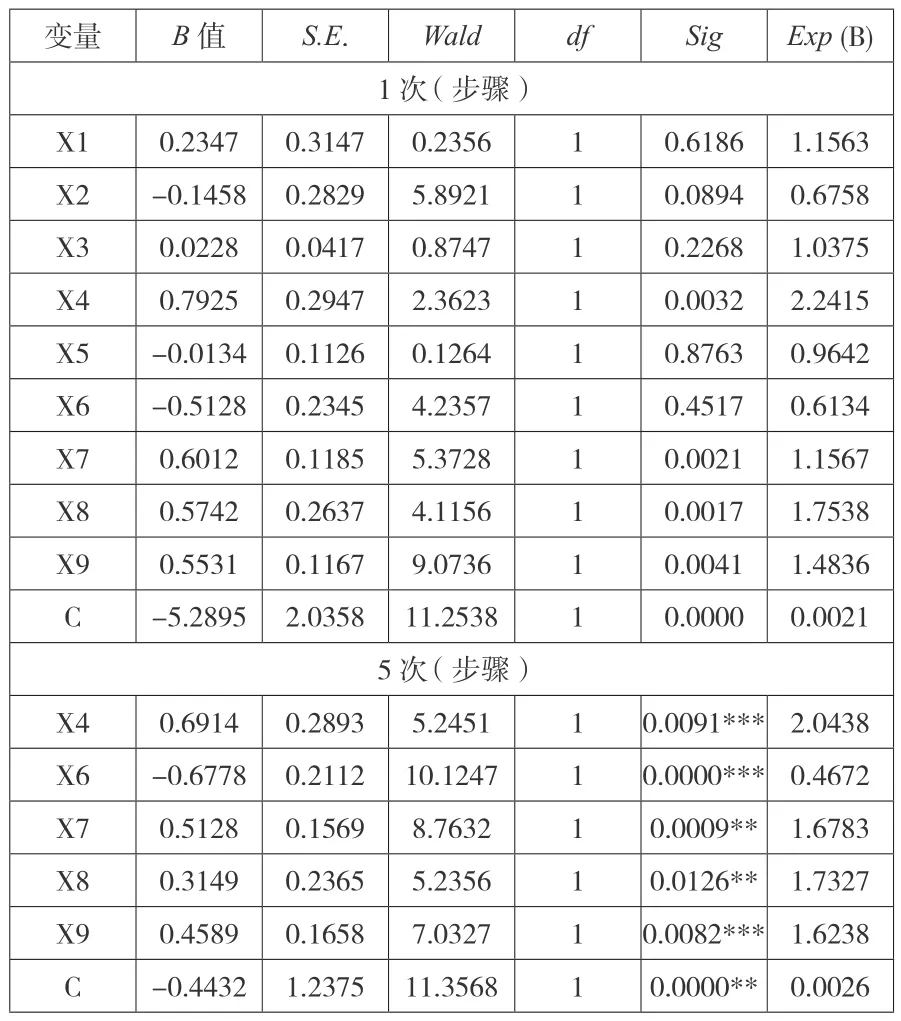

为了能够更好地拟合上述实证模型,由此将上述自变量的筛选选择了逐步向后剔除法(Wald),同时将实证检验的显著性水平设置为5%,在变量剔除后改换为10%。将馆际借阅的问卷调查数据代入实证检验模型,期间总共迭代了5次。为了直观将步骤1和步骤5的检验结果进行对比,具体对比结果如表6所示。

表6 数据检验结果

从表6数据(步骤4)检验结果来看,X1(性别)、X2(学历)、X3(学院)、X5(借阅最重要动机)尚未通过Wald水平下的实证检验,X4(课外阅读认知重要性)、X6(网络资源的影响)、X7(每周课外阅读时间)、X8(周边群体借阅情况)、X9(对馆际借阅服务的满意度)达到了其显著性水平。

从步骤1的回归系数来看,X2、X5、X6对Y的系数是负值,这表明了学历(X2)、借阅最重要动机(X5)、网络资源的影响(X6)与馆际借阅量(Y)之间呈负相关,起到了抑制作用。如上实证检验结果在现实情景下有客观真实的反映:学历更高的借阅用户所选择的期刊和图书文献较为前沿,而且要求时效性比较高,馆际借阅的图书和期刊文献难以满足其需求,学历更高,其借阅量反而偏少;借阅最重要的动机更多反映出借阅用户的真实意图,由于专业学习、开阔学术视野等因素都会进一步促使借阅量的增加,反之休闲娱乐等必然会抑制借阅量的增加;网络资源便捷获取、信息共享和实时更新等优势抑制了潜在借阅用户的实质需求,进一步弱化了馆际借阅量的增加。

此外,X1、X3、X4、X7、X8、X9对Y的系数是正值,这说明其数值取值越大,享有馆际借阅服务的用户每年借阅量可能偏大,进一步表明性别(X1)、学院(X3)、课外阅读认知重要性(X4)、每周课外阅读时间(X7)、周边群体借阅情况(X8)、对馆际借阅服务的满意度(X9)与馆际借阅量(Y)之间呈正相关,起到了促进作用。

从表7模型的总体检验结果来看,模型对样本的拟合度很好。

表7 回归模型的综合检验结果

2.4 实证结论

一是个体属性维度,X1(性别)、X2(学历)、X3(学院)与借阅量(Y)之间尚未发生显著性的影响效应。囿于在回归检验的迭代过程中,三个变量的剔除顺序依次发生变化,这足以佐证三个变量的不显著影响效应存在差异性。

二是个体内在特征维度,课外阅读认知重要性(X4)与借阅量(Y)的影响效应在1%置信水平下显著,且其回归系数0.6914,这说明了这一变量(课外阅读认知重要性)与借阅量之间呈现出显著性的正向效应,反映出享有馆际借阅服务的用户越认为课外阅读重要,则其馆际借阅书本和文献的意愿更强。反观另一变量——“借阅最重要动机”(X5)与借阅量(Y)之间尚未呈现出显著性的影响效应。尽管各种借阅动机能够驱使借阅用户的借阅行为,但由于各种动机的内在心理机制趋于相近且难以严格分辨,故难以在最终的实证过程中获得预设性检验。

三是外在环境要素,各项二级自变量(网络资源的影响(X6)、每周课外阅读时间(X7)、周边群体借阅情况(X8)、对馆际借阅服务环境的满意度(X9))对因变量(借阅量(Y))都存有显著性正向影响。其中,网络资源的影响(X6)、每周课外阅读时间(X7)、对馆际借阅服务环境的满意度(X9)的影响效应更为显著。事实上,网络资源的影响、每周课外阅读时间对馆际借阅量的正向影响较容易厘清。丰富快捷的网络资源必然会增加网络文献和书本的阅读,进而弱化馆际借阅;而每周课外阅读时间少,馆际借阅量必然会降低;此外馆际借阅服务环境的满意度与借阅量之间存在较为显著的正向影响效应,满意度越高,学生更愿意泡在图书馆,其馆际借阅量自然会增加。更为重要一点是周边朋友同学借阅情况(X8),对借阅量(Y)的回归影响系数是0.3149,说明了周边好友的借阅情况与借阅量之间存着正向的影响关系,但其系数大小远远小于其他变量的影响系数。

3 高校图书馆馆际借阅的治理限度:基于江苏省域高校图书馆网站调查

在公共服务不断转变并契合社会发展方式的背景下,如何有效促进高校图书馆馆际借阅的效应成为当下高校图书馆转型发展的现实命题。而推动高校图书馆馆际借阅的治理应当立足于“软、硬”环境的共建与共享建设。事实上“硬环境”无非是图书馆更为便捷的基础设施建设,而“软环境”的建设则需要厘清高校图书馆馆际借阅的治理限度。根据对江苏省以及南京市高校图书馆的调查与访谈发现,江苏省域内高校图书馆的馆际互借与文献传递服务取得了长足的发展,但是也存在一些问题。

3.1 区域发展不均衡

从江苏省域内高校图书馆的分布情况来看,各个地级市以及区域内高校图书馆联盟的馆际借阅区域发展不均衡。南京、苏州、扬州、南通以及常州等都在市内高校图书馆建立了馆际互借协议,开展了市内范围的馆际借阅服务,从实践调研情况看,这部分地级市开展和从事“馆际借阅”服务业务的占82%。宿迁、淮安等教育欠发达区域开展馆际借阅的高校图书馆占省内高校13%。事实上,如上所占比例已经超过了全国平均占比(6.9%)。此外,江苏省域内的13个地级市中,宿迁市拥有高校图书馆最少,但其开展馆际借阅和文献传递服务的比例最高(80%)。目前,江苏省内尚未建构地级市间的高校图书馆馆际借阅的共享联盟,甚至在省会南京亦未能构建一个“整体性”的高校图书馆联盟体系,势必会影响到馆际借阅服务质量[11]。这反映出江苏省高等教育的质量相对较高,但省域内高校图书馆馆际联盟的发展不均衡,这恰恰与江苏省经济发展不均衡的状况相吻合。

3.2 各高校图书馆服务水平参差不齐

尽管南京农大图书馆与南航、南理工、南林、南体等高校图书馆共同建设成立了南京城东高校图书馆联合体,通过统一的图书资源检索平台,实现了纸本图书通借通还,电子图书共知共享,但各高校图书馆服务水平参差不齐,表现出图书馆联盟的“整体性效应”丧失[12]。例如南京林业大学和南京体育学院等两校图书馆开展馆际借阅和文献传递服务,但在其图书馆主页并未显示馆际借阅的相关网络节点。其他几所开展馆际借阅服务的高校图书馆,其网页显示和服务内容上的网络页面建设差异较大。事实上,在南京市高校图书馆,开展馆际借阅的高校占了一般性调查高校图书馆的43%。除了南京城东高校图书馆联合体以外,其余很多高校图书馆仅仅设有“联合参考咨询”等服务链接,以此表现有跨馆借阅服务的存在。更为重要的是,其网页尚未有说明来佐证馆际借阅的具体服务内容。借阅用户亦无法从这部分高校图书馆主页中获得详细的馆际借阅信息和服务链接。在对江苏省域高校图书馆的抽样调查中,有近一半的高校图书馆尚未将馆际借阅的服务链接放置于用户所在馆主页的醒目位置。省域内高校图书馆馆际借阅水平参差不齐,致使借阅服务满意度下降,进而导致借阅量和借阅质量的降低。

3.3 馆际借阅合作机制的缺乏

一是与外围高校图书馆合作的缺失。高校的教学与科学研究都离不开前沿文献和科研知识的获取,而图书馆恰恰充当了这一功能承载体。尽管江苏省内,尤其是地处南京市的各大高校图书馆建设经费投入逐年增加,政府主导的公共图书馆也不断增加,但南京城东高校图书馆联合体仅仅只是汇集了城东五校,其他优质高校图书馆(南京大学、东南大学)尚未形成一体化联盟,最终影响了南京市内高校图书馆的整合效应,也不符合南京作为国内“科教重镇”的城市地位。

二是与区域内公共图书馆合作较为欠缺。事实上,无论是在南京市内还是江苏省域范围内,各级地方政府主导的公共图书馆馆藏资源仍有差异性,其服务方式仍有诸多参差不齐之处。在同一行政辖区内,省级图书馆比市级图书馆的资源更为雄厚。借助于公共图书馆的历史文献资源服务于高校图书馆的文献之需,不仅可以提升区域范围内高校与公共图书馆之间的合作效应,进而帮助提升馆际借阅的服务质量[13]。从江苏省域内13个地级市以及省级图书馆等的调查发现,仅有南京图书馆、金陵图书馆、苏州图书馆以及南通市图书馆等已开展区域内公共图书馆的馆际合作业务。江苏省内高校图书馆与区域内公共图书馆合作较为欠缺,使得其整体性服务格局难以达成,最终势必会影响高校图书馆馆际借阅的外部效应无法惠及借阅用户。

3.4 馆际借阅服务人才的培养模式欠佳

身处于“互联网+”时代,大数据技术不断创新,但高校图书馆的借阅服务仍然以人为主,管理人员是馆际借阅服务质量保障的有效载体[14]。随着信息技术不断冲击高校图书馆管理模式,对管理人员势必会提出相应的高要求——对馆藏资源和跨校网络资源的使用能力以及对各种新设备、新网络检索工具的使用。由此,如何把握和提升馆际借阅服务人员的技术水准和服务水平都将在某种意义上决定馆际借阅质量。调研发现,尽管有些高校图书馆之间成立了馆际借阅联盟,但各个高校图书馆借阅部门的服务实质仍未超脱“各自为政,形式单一,内容重复”等行动逻辑。基于如上的行动逻辑,各个高校图书馆管理与服务尚未厘清馆际借阅服务人才培养的“馆际协同培养”模式,必然会影响到馆际借阅的整体性治理质量[15]。尽管多数高校图书馆都在强调馆际借阅人才的业务培训和技能拓展的重要性,但培训实质内容仍大同小异,偏向于系统操作和检索的讲座,并未有真正意义上的上机实践操作。

4 促进高校图书馆馆际借阅服务的路径选择

如何有效提升馆际借阅的服务质量将成为未来一段时间高校图书馆发展的现实命题。立足于馆际间的整体性效应,充分挖掘各个高校图书馆的特色,发挥各图书馆的学科和馆藏文献的优势,以“个体”促进“整体”建构一种合作化的治理格局。具体而言,高校图书馆馆际借阅的治理路径有如下几个方面:

4.1 优化馆际借阅的主客体环境建设

一是读者用户主体维度的环境维度。一方面,高校应该对初入校门的新生开展馆际借阅讲座,增强新生对课外阅读重要性的认知,让图书馆成为学生学习和科研的课堂,同时促进自主学习与外部课程学习相结合。另一方面,积极倡导阅读者转变原有的“浅阅读”模式为“深度阅读”,尝试借助于图书馆以及馆际借阅的丰富图书资料和研究文献,有效利用课外阅读时间,使得“深度阅读”成为用户的良性运作习惯模式,从而助推知识型科研能手的积淀[16]。

二是高校图书馆的客体环境维度。首先,合理有效优化图书与文献资源的结构。在读者用户需求历史数据的调查基础上,制定出相应的图书与文献资源的馆藏扩建规划,同时及时补缺相关的热门读物,合理调节纸质读物与网络资源的比例,从而发挥出馆藏之最大优势[17]。其次,以借阅用户为核心主体开展服务业务。通过讲座和入学教育,强化馆际服务的主体业务流程以及文献传递的步骤与环节,定期向广大师生推荐读物以及导读文献。此外,亦不可忽视便捷式的借阅服务,以此来提升图书与文献的周转数量和速度。最后,完善馆际借阅的电子化系统,强化数字系统的外显功能,完善馆际间的预约和预借业务功能,增加馆际借阅的预先归还功能,以此来方便其他用户的馆际借阅与使用,最终提升流通质量和速度。

4.2 重构馆际服务方式以增强借阅质量

开展馆际借阅服务的高校图书馆应该改进甚至重构其内在服务方式,提升服务水平,以改善借阅质量,为用户提供优质高效的阅读。关键在于:一是加大跨区域、跨校馆际借阅的对外宣传力度,借助多样化的宣传形式和手段,以便于馆际借阅联盟内的合作者能够积极融入馆际借阅的联盟体中;二是强化馆际借阅网页的服务内容建设,通过将馆际借阅业务放置于结盟高校图书馆网页界面的醒目位置中,同时依托于各个高校专业特色丰富其馆际借阅网页建设的主体性内容[18];三是拓展馆际借阅服务的合作对象,将未来可以合作的外部图书馆纳入服务主体中,强化合作主体的多元化。

4.3 强化跨馆间的借阅合作

一是强化与属地区域内的公共图书馆的合作。高校图书馆应当积极与属地区域的公共图书馆开展馆际借阅的合作业务,进行馆际资源共享,实现各自馆藏特色资源的优势发挥,促进信息资源的有效配置[19]。在此发展过程中,亦不可忽视各馆的网络服务系统建设,通过“通借通还”的借阅模式,为属地区域内的借阅读者用户办理“通借通还”的系统卡,实现区域内公共图书馆与高校图书馆在基于“大数据+网络”环境下的馆藏资源共享服务。

二是加强与原联盟外的高校图书馆合作。例如,从省域范围内来看,江苏省尚未建立省域高校图书馆联盟体,因此有必要在省级高校图书馆联合委员会的指导下,创建全省馆际借阅的高校图书馆联盟。借助多样化渠道以及多元化的属地资源创建江苏省域内的高校图书馆馆际互借关系网,助推各地级市间的特色馆藏文献进行跨区域传递,最终提升馆际借阅的有效性[20]。

4.4 积极推动馆际借阅馆的人才队伍建设

无论信息技术以及图书馆管理手段发展得多快,馆际借阅的核心主体仍未超脱于人的主观能动性,而这种能动性的现实效应集中展现为馆际借阅的人才建设。实现不同专业特色图书馆间的馆际借阅联盟体的建构,无疑需要增大力度引进、吸纳以及培养多样化多学科背景的服务于馆际借阅业务的知识技能型人才,从而推动馆际借阅馆员的人才建设现代化[21]。更为关键的是要营造宽松的跨馆间的文化氛围,以便于馆际借阅人才能够“留得住”,亦能“走得出去”。“留得住”在于通过馆际间的合作文化,提升馆际间的凝聚力和向心力,使得馆际借阅服务质量稳步提升[22];而“走得出去”的现实意义在于将不同的图书馆管理人才归属为平等关系,淡化领导关系,这有助于形成良性化的沟通机制,进一步助推馆际间的合作行动。此外,在构建馆际借阅的联盟体后,应当加强各个成员馆的管理人才联谊活动,增强各成员馆管理人才的相互了解,建立彼此关心帮助以及信赖的人才伙伴关系。