晚清民初湘籍士人的日记与私人阅读*

2018-11-20程彦霞

程彦霞

(浙江工业大学图书馆 杭州 310014)

书籍的阅读不仅关涉读者个人思想的发展变化及其对这个社会的认知、接受和批判,在一定程度上也可以传递出读者所在时代的社会、思想和文化等方面的诸多信息。就晚清这一特定历史阶段而言,“西学东渐”背景下晚清士人如何通过书籍的阅读进行思想定位、转型和对异域文化的接受是近几年学术界关注的重要内容之一。其中影响比较大的是潘光哲和张仲民两位学者先后对晚清阅读史[1]、书籍史和阅读史[2]、西学阅读史[3]、阅读文化及其阅读政治[4]进行的研究;其他还有对晚清翻译类小说[5]、生理卫生书籍[6]等具体类别书目的阅读和接受的探讨;也有对诸如曾国藩[7]、李慈铭[8]等某一个人的阅读进行的具体分析,这些研究多半都离不开文人日记这一重要的文献资料。日记是相对私密的个人化文字,诸多日记对日常所读、所校、所钞、所见或耳闻之书都有或详或略的记载,这些日常的阅读整合起来堪称典型的私人阅读史,从中不仅可以更为直观地了解文人们阅读倾向和兴趣所在,也可一窥历史大背景影响下传统文人的阅读坚持和阅读变化,更为重要的是可以通过日记中文人的阅读状态来更深入了解当时士人的生活状态和思想变化。

1 湘籍士人的日记与阅读

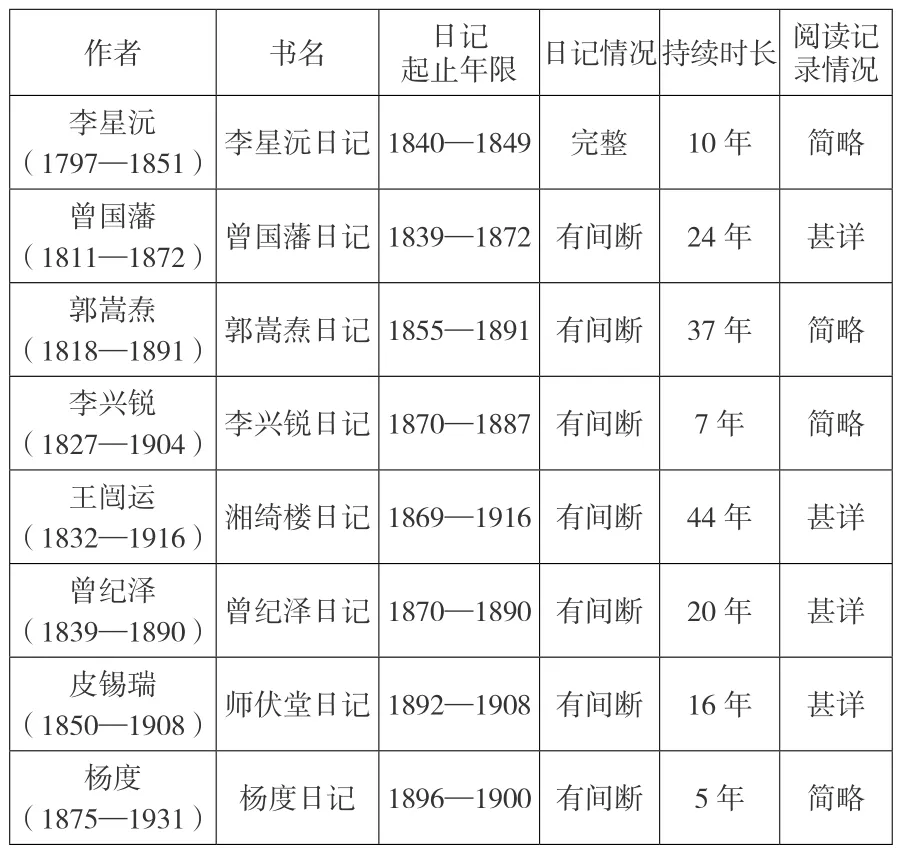

有清一代,日记的著述蔚然成风,特别是到了清代中后期,涌现了大量的日记[9],其中,记录起始年限在五年以上的湘籍士人的日记主要有八种,详见表1。这八种日记的作者一定意义上都属于精英阶层,其中李星沅、曾国藩、郭嵩焘、曾纪泽等都曾位居高官,而王闿运和皮锡瑞则数十年在书院从事教书工作,著述颇丰;李兴锐也曾先后署闽浙、两江总督;杨度是王闿运得意弟子,在清末民初也有较大的知名度。这八种日记基本涵盖了晚清民初这一段时期,可以作为一个整体呈现晚清湖南知识分子的阅读及其思想。

表1 晚清湖南士人日记情况一览表

首先,作为晚清士人读书学术生涯的见证,这些日记对日常阅读都有详略不一的记录。八种日记中,曾国藩、王闿运和皮锡瑞在日记中记录的有关阅读的图书皆有数百种之多,其中记录最少的是李兴锐,也有十数种,且也有长时间阅读一本书的详细记录。对湘籍作者而言,日记不仅仅是为了记录日常见闻、交游和经历,更重要的是记录他们的阅读、学习和对这个社会的思考。如曾国藩记日记的原因:“是岁始为日记,逐日记注所行之事及所读之书,名曰《过隙影》。”[10]而且不止一位湘籍士人在日记中提及自己日课的内容。如曾国藩日课内容主要是辰后温经书,日中读史,酉刻至亥刻读集[11]。王闿运则是:“早起定日课,辰课读,午修志,酉读史讲经,亥抄书、课女、教妾读书以为常。”[12]即使对读书记录不如曾国藩和王闿运用心的郭嵩焘在日记中也提及:“稍立课程看书:《朱子语类》十页、子书四页、黄山谷诗十页,看毕始理酬应。”[13]通过外在日课形式让阅读成为一种习惯行为,成为一种生活的常态,这种阅读自觉是晚清湘籍士人日常生活中极为重要的一部分。

其次,这些日记大都作于士人学术观念与生活态度已渐入成熟的人生阶段,反映出比较自由的阅读态度和明确的阅读目的。如表1所示,除了杨度的日记是其年轻时(21岁到25岁)所著,其他日记都是作者后半生的日常记录,其中李星沅和皮锡瑞的日记始自他们四十多岁之后,其他几位的日记则始自三十多岁。众所周知,阅读作为一种“理解书面或印刷符号的能力”[14]通常有两个阶段,第一个阶段是学习性的阅读,其目的是为了获取一定的阅读能力。第二个阶段则是在获得高层次的阅读能力之后的再阅读,直指阅读者的精神境界,目的有多重性。本文所涉及的文人的日常阅读主要是指后者,即不以科举考试为唯一目的的阅读。阅读相对自由,经史子集皆有所览,但又有着比较明确的阅读目的和阅读要求,如为了“进德修业”的目的有意识有计划地研读、注疏、摘钞经史著作,为了工作阅读《夷防章程》《洋防备览》《刑律会览》等政治和军事方面的著作。

最后,这些日记的记录起始持续年限从5年到44年不等,整体而言可以呈现士人日常阅读的正常状态。日记,虽然是相对私密的个人记录,但不少作者将之视为一种正式的著述。如曾国藩记日记人尽皆知:“见公在任时,月置一薄,自书日行,纤悉不遗。”[15]王闿运在给《曾国藩日记》写的序中提及“名人日记,存者率不过百数十页,近岁李莼客始以巨册自夸。而余亦存日记三千余页,然皆章句饾饤、闾里琐小之事,不足示大雅君子。”[16]郭嵩焘在日记中也曾云:“见示曾劼刚日记一本,讥刺鄙人凡数端。”[13]3-901一旦存在要公开日记的预设心理,在撰写文字时难免会有所顾虑,有所筛选。比如经史书目的阅读,在八种日记中都记录得非常明确,详细至读了什么书、读了多少卷、多少页,采用哪种阅读方式,甚至数十日不厌其烦连续记录对同一本书的阅读。但对他们所谓的闲书或者小说的阅读则多一笔带过,如曾纪泽日记中经常出现“看闲书”“看小说”,不记具体书名。王闿运日记中对一些小说题目也略而不谈,如“竟日卧看小说”而不云所看何书。很显然,这些书在其看来不足特笔一写,之所以要提及多半只是为了如实呈现自己当时的读书状态,重点在读而非读的内容,而对经史之类的书之所以写得那么清楚显然是强调所读之书。不过这类不标注名字的阅读比例不大,况且日记记录年限在五年之上,日积月累,这其中即使有以示众人的心理在,但还是可以通过细节的书写传达出阅读者的真实状态。

总之,在文字认知还没有深入普通百姓阶层的晚清,知识仍是少数人的身份象征,他们采用日记的方式一方面来记录自己的所见所闻,“以庚子元旦始定日记自考,附载闻见,以资省览云”[17]。借助日记承载自身的日常生活,尤其是日常生活中文化阅读的自觉呈现,有意或者无意地向世人呈现出一个知识分子的生活状态:研读、考校、追索的读书过程。

2 日记中的阅读

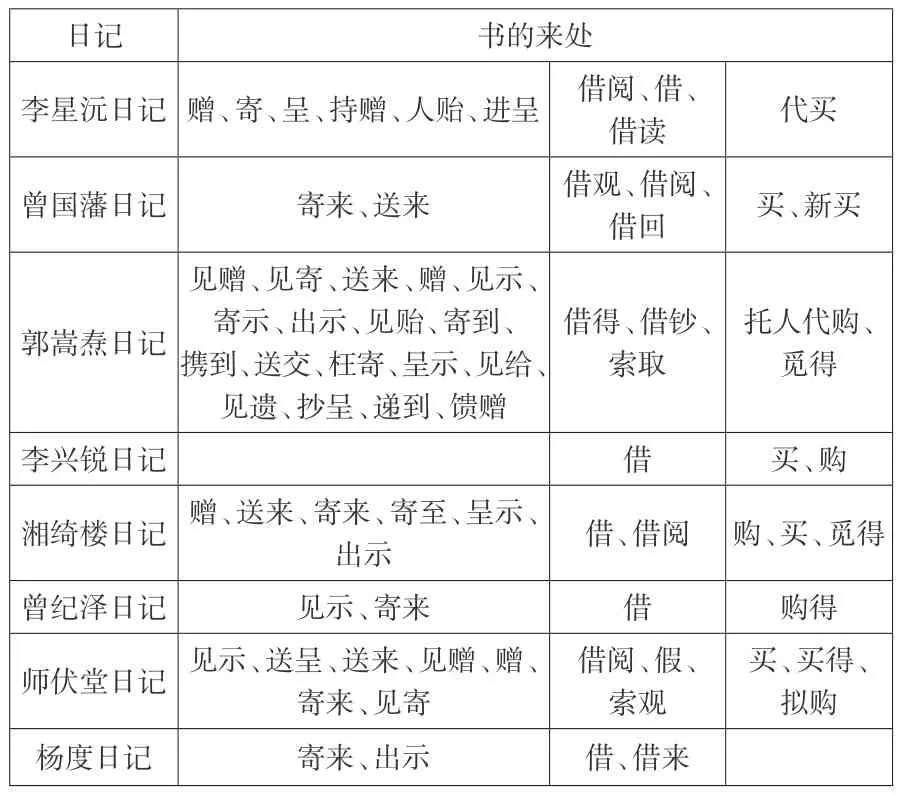

李星沅等人的八种日记对阅读这一行为本身有诸多的记录,其中以哪一种方式来对所选文本进行阅读是八种日记中记录最为详细的部分;其次是对所读之书的出处诸如是借来、买来还是别人赠送等信息的记录;最后是对在哪里读、什么时间读、以什么样的姿态阅读等内容不吝笔墨。

2.1 阅读方式

阅读的方式有无数种,但选择哪种方式来阅读一本书很大程度上取决于阅读者对阅读对象所持有的态度。笔者整理了八种日记中和阅读方式有关的关键词,详见表2。

如表2所示,湘籍士人日常阅读中比较突出的阅读方法主要有三种:首先是诵,这应该是中国延续甚久的阅读方式,是一种体味涵咏文字、音韵最好的阅读方法,即放声诵读或出声背诵之意,诵的内容通常多是儒家经典或者诗文。八种日记中有七种日记都提及和“诵”有关的阅读方式,其中尤以曾国藩为多,如“诵”“朗吟”“诵读”“朗诵”等,当然这种诵读的内容多是书籍的片段而非全部,如“旋温苏诗,朗诵三、

表2 八种日记中和阅读方法有关的关键词

四十首。日内于苏诗似有新得,领其冲淡之趣、洒落之机”[11]2-176。不过这里也有一点需特别指出,那就是《曾纪泽日记》中多次提及的诵读内容除了《孟子》《诗经》等经典著作之外,则是《英语韵编》,这一诵读的意义纯粹是为了学习英文,这是曾纪泽与众人日记中诵读的不同之处。其次是“抄”写的阅读方式,除李兴锐的日记外,其他日记皆有提及。抄书的方式除了可以保存难得的资料,更重要的是一种学习的方法。其中以抄书出了名的是王闿运,其子在年谱里云:“道途寒暑不少辍,五十年中书字以万万计,盖自二千年以来学人抄录之勤未有盛于府君者也”[18]。抄书俨然就是一种读书的习惯。最后是关于注、校、评、训等阅读方式,这是一种最正统的经史阅读的态度,也是一种学术研究的方式,在曾国藩、王闿运和皮锡瑞等日记中出现次数最多。《皮锡瑞日记》中还有“覆校”“覆看”“覆阅”等其他日记中不曾出现的独特词语,“覆”的意思是“复”,反复校对、审阅。皮锡瑞是经学大师,一辈子注疏校书,经学著作颇丰,所以其日记中多钞书、校点、补正等阅读的状态,又因时常记录校对自己的著作,所以多和“覆”有关的词。总之,上述三种阅读的方式都属于正统的阅读范畴,是士人们所谓真正意义上的阅读,故这三种方式阅读的书多属于经典典籍。而表2中很多和浅阅读有关的诸如“翻阅”“粗读”“涉猎”等关键词的对象多半是一些时人的著作,或者别人送来的书,当然也有一些儒家经典。但这样阅读的目的多是随意、消遣或者是为了酬答、写序等,不过要特别一提的是这类书在日记中所占比例相当大。

2.2 阅读途径

阅读途径即所读之书的来处。书的得来主要有两种:买或借。不过湘籍士人日记中买书记录并不多,这是因为对于已处于成熟人生阶段的他们而言,诸多书籍早已有之,但对别人主动送来之书和自己主动借来的书则记录非常明确,详见表3。

表3 八种日记中和所读之书出处有关的关键词

书,尤其是好书,对于爱书读书之人拥有之应当都属于第一位的,所以书房无形中成为他们文化身份地位的象征。曾国藩有“求阙斋”,郭嵩焘有“养知书屋”,王闿运有“湘绮楼”,皮锡瑞有“师伏堂”等等,所以他们日记中自然也有逛书店、购书的记录,但并不多。日记中记录比较多的是别人赠送或者酬谢之书,而这类书的背后大多数是有所求,日记中有颇多与此相关的词,如“属为校勘、属序、属题记、属点定、索题跋、求跋、属墓铭、属题、求校、请润色、求点定、请校雠”等等。这类词语在曾国藩、郭嵩焘、王闿运、皮锡瑞等日记之中出现频率极高。如曾国藩:“又俞荫甫新刻《群经平议》三十五卷,请余作序,亦粗翻数处。”[11]3-402又郭嵩焘:“周渭臣并寄其《剑水诗钞》二卷,属为点定并求序,由其世兄莲甫送到。”[13]4-859他们对这类书通常会有所翻阅,有的还会有简单的评价。如:“赠所刻《养默斋诗刻》,亦不滑。”[17]388又:“江叔海以所著《吴门消夏记》见示,随手杂拾,罕有独到之见,经学并无师承,此人以布衣到此掌教而所学止此,恐未足启湘人之心。”[19]日记中于此之所以记录甚详,原因应该有两个:一方面是因为这种赠书的方式也是一种社交、交游的方式;另一方面通过阅读、评价也体现了读者对书或作者的看法,其中不乏奖掖提携之意。除此之外,日记中他们对“借阅”这种阅读途径亦皆有明确提及,如:“从张力臣处借得黄石斋先生经传九种……此老著书喜奇异如此”[13]2-610。曾国藩在日记中也提及“旋阅桂未谷《说文义证》。久闻此书,不得一见,本日,刘伯山自扬州取来借观也。”[11]3-52其他诸如《味经斋遗书》《松阳讲义》《御批通鉴纲目续编》等书也皆为借阅。王闿运和皮锡瑞日记中也颇多有关借书的记录。虽然强调的是借来之书,但更重要的是突出所读之书。

2.3 阅读背景

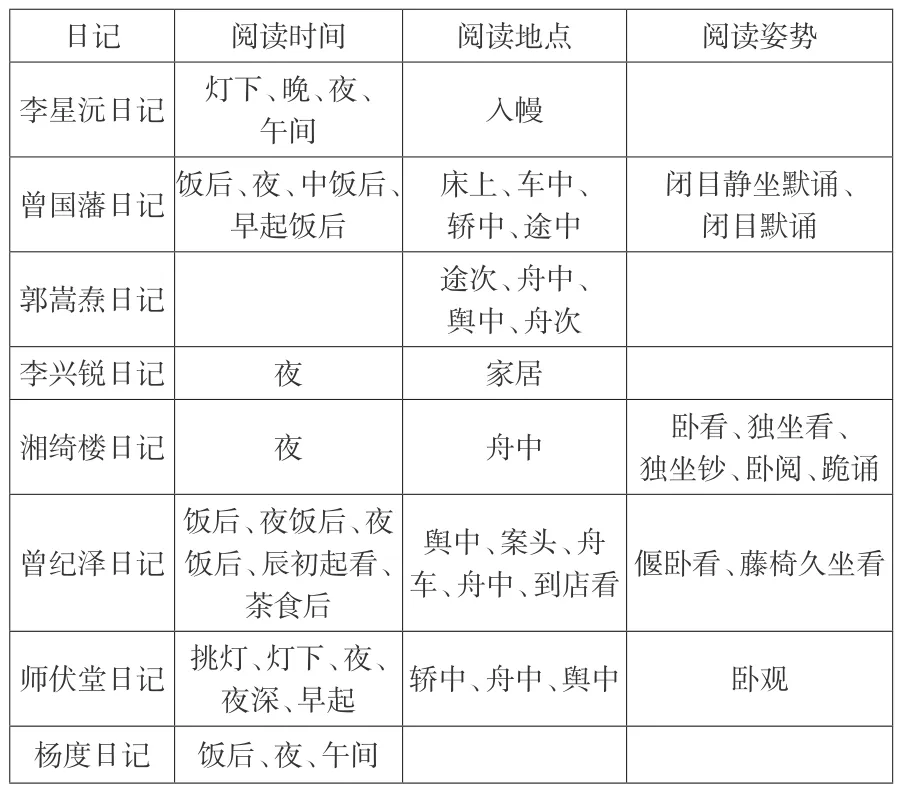

这里的阅读背景主要是指阅读的时间、地点和阅读的姿态,日记中很多情况是在书房或自己家里的阅读,这种情况通常只记录阅读的时间,偶尔会交代一下阅读的姿态,而对处于特殊地理空间背景下的阅读则记录甚详。日记中有关阅读背景的关键词详见表4。

表4 日记中关于阅读时间、地点和姿势的关键词

如表4所示,日记中和阅读时间相关的背景关键词主要是早上、晚上、灯下和饭后,其中灯下读书仿佛特别值得一提。所以日记中颇多“夜读”“夜看”“夜阅”“夜观”或者“灯下”读等字眼。可想见,灯光之下读书于他们也是极美的时刻,故在日记中都忍不住要写一下,如“灯下温《文选》”[17]26。正如《阅读史》中引用普鲁斯特的一段话:“真正的书不应该诞生自明亮的日光与友善的对谈,而应该诞生自幽暗与寂寥。”[20]由此可知,书最适宜在静谧的夜里、昏黄的灯光下翻阅,这应该是古今中外大多数读者的心理体验。就阅读地点而言,日记中对在家里或在书房读书多不会刻意提及,而对自己离开家去往目的地的途中的阅读则多有交代。毕竟晚清交通不发达,路途漫长,读书自然是最好的打发时间的方式,故坐船坐车出门在外读书的场景是日记中记录最多的内容。如郭嵩焘:“舟中携带王实丞《四书疑言·孟子》二卷、朱次江《圹息堂杂记》二册,李杜生杂文一册,方云詹杂古一册,皆存之书案数月之久,无暇及之,至是始获为之点定。益叹平时扰攘,万事俱废,虚糜岁月为可惜也。”[13]4-338皮锡瑞甚至在日记中还多次提及他在拜墓途中的阅读,如:“往史家坡拜墓,舆中阅《孟晋斋文》,甚工。其解禋宗有把握,惜其说经之作不多见耳”[19]4-130,又:“拜墓道中阅《诗补笺》数卷”[19]1-565。就阅读的身体姿态而言,虽然日记中大多数情况的阅读并未交待阅读时的姿态,但可以肯定是端坐的状态。古人曾云:“坐则读经史,卧则读小说,上厕则阅小辟。”[21]日记中对阅读的姿势记录有“卧”的状态,不过“卧”看的内容并非都是小说,如:“偃卧看《六经蒙求》一过”[22],又:“倦,卧观《夫于亭杂录》,论诗甚有见解,而考校多伪,诗人不足与言经史也”[19]2-9等。对于日记的记录者而言,阅读背景的提及也许只是因为日记这种纪实性质的文体所需,尊重阅读的事实场景。但从另一方面也可以说明对于湘籍士人而言,阅读不是一种孤立的行为,而是一种包含诸多因素在内的日常生活方式。

总之,就日记中读者自己的记录可以看出,阅读是一件非常重要的事情,深度阅读则尤为重要,故对阅读的方式多有交代。对诸如阅读时间、地点和姿态等阅读背景也并没有忽视,也许只是因为这种状况下阅读的另类体验让他们记忆深刻,又或者只是如实记录而已。不过对于别人所赠之书的阅读记录则显然更多的是突出文人之间的提携交游等,故在日记中用笔较多。

3 日记中的阅读文本

八种日记中记录的阅读书目少则十数种,多则数百种,透过这些阅读书目可以看到晚清文人的阅读既有中国传统文化影响下的经史诗文的主流阅读,也有因时代的不同和文化大背景变化所带来的阅读变化。整体来看,比较突出的主要有三种情况:一是视经史诗文为阅读的“正业”,二是通俗小说的消遣阅读更为从容开放,三是对外文书籍的阅读日渐增多等。

3.1 坚持不懈的阅读——经史诗文

八种日记中,阅读最为深入、专注和持久的是经和史,其次是诗文集。对于中国传统知识分子而言,阅读是“以经学为中心,以理解和揣摩圣贤与经典的真理为途经,培养自觉的道德修养为目的”[23]。简言之,阅读的终极目的是为了提升自己的道德修养,以期达到内圣外王的最高境界,而形式的呈现则是著述立说成一代大儒。除了皮锡瑞和王闿运丰富的著作之外,其他人如曾国藩有《读仪礼录》《孟子要略》,郭嵩焘则有《大学章句质疑》《礼记质疑》《周易异同商》等著作,所以他们在日记中对经学著作的研读记录甚详且所占比例也非常大就不足为奇。史的地位不亚于经,是中国精神道德的现世呈现,是了解、接受与思考所处社会、政治、历史的文本之源。正如曾国藩所云:“学问之道,能读经史者为根柢”[24],经和史一样是中国思想与道德之本,是知识分子的精神所自。《史记》《汉书》的阅读是除了李星沅之外其他日记中都被多次提及阅读的史类著作。当然每个人又有所偏重,如李星沅在日记中提及阅读的是《通鉴揽要》和《明史稿》,曾国藩多次阅读的还有《明史》和《五代史》,曾纪泽则是《明史》《纲鉴正史约》,王闿运有《后汉书》《唐书》《宋史》《明史》《辽史》《旧唐书》等,皮锡瑞比较多阅读的则是《东华录》。就诗文集而言,《文选》无疑是八种日记中阅读最多和被提及频次最多的文本,除此之外则因人而异,如李星沅读的较多是汤斌的著作,曾国藩则偏重韩愈的诗文集,王闿运对汉魏诗歌的阅读占很大比例。

总之经史诗文等属于中国正统的思想文化内核,故对于传统文人而言,对这几类书籍的阅读是必须也非常有必要的,正如这些湘籍士人在日记中提及的日课内容,经史诗文是他们一生必修的功课。

3.2 从容开放的阅读——通俗小说

古代小说分文言和通俗小说两种,诸如《世说新语》等笔记小说在清代是被视为文化正统,除《聊斋志异》之外多被选入《四库全书》,故《阅微草堂笔记》和《世说新语》等在八种日记中被提及阅读的次数最多实属正常。而通俗小说,诸如《水浒传》《三国演义》等则被视为是不登大雅之堂的小道文字,“中国古典小说,尤其是通俗小说被长期摒弃在中国传统目录学之外,这在一定程度上折射出中国人对小说的蔑视和鄙薄”[25]。故这些书并不见容于《四库全书》,但下里巴人的通俗小说还是很多文人书斋案头阅读的内容。八种日记中都有对这类小说的阅读记录,这些记录让我们看到晚清士人对通俗小说阅读的从容与开放。

日记中对这类小说题目皆有明确的记录。如李兴锐在日记中记录的读书不多,但他也提及了《石头记》,“借敖云乔《石头记》小说以寄心目”[26]。曾国藩在日记中记录其阅读的小说有《红楼梦》《水浒传》《儒林外史》,王闿运阅读的有《儒林外史》《红楼梦》《后红楼》《后聊斋》《封神演义》《花月痕》等,皮锡瑞则有《红楼梦》《花月痕》等书的阅读。总之日记对小说的阅读并没有选择完全忽略或者简化,而是特笔书之,如实记录。最重要的是他们对通俗小说的阅读并不是一翻而过,有的还多次反复阅读甚至扩展阅读。如曾国藩在日记中两次提及看《红楼梦》,曾纪泽则不仅自己“看水浒传一本”“看水浒传良久”,甚至还“教芝松看《水浒传》,为讲解一卷”[22]493,495,可见其对《水浒传》的态度。而王闿运更是坦诚说明自己对《红楼梦》的喜爱,如:“《红楼梦》虽烂熟,而意不欲辍,频频看之,亦旷日攻”[12]2015。不仅如此,他还多次进行扩展阅读,如看“苏州人批红楼梦”[12]2015,又“步过李结甫,因买《后红楼》而还,亦少年未读书,当时怕丑,今不怕丑也。见美如见丑,前不美则后不丑矣,然亦须五十年阅历”[12]2026。他甚至还“看《新评红楼梦》两本,大要学悟真评《西游记》者”[12]3317,对《红楼梦》的喜爱毫不掩饰。

总之,曾经被视为“诲淫诲盗”而被清朝所禁的诸如《聊斋志异》《水浒传》《红楼梦》等小说在士大夫阶层的日常生活中是很正常的阅读内容,而且读得坦然自如,甚至还到了入迷的程度。到了民初小说的阅读还发生了新的变化,即西洋小说阅读骤增,最明显的莫过于王闿运,他在日记中多次提及看西洋小说,如“看西洋小说竟日”[12]3324。又:“外国小说一箱看完。”[12]3319除此之外,他也看沪上小说。皮锡瑞日记中则更多的是看新小说、新新小说、新民报小说等,当然这和当时的文化提倡和大量的印刷出版有很大的关系。

3.3 日渐增多的阅读——外文书籍

《李星沅日记》中未见有提及外文书籍,但其后的日记则于此记录甚多,其中和外文书籍有关的词就有“洋书”“洋务书”“西书”“外国书”“日本书”等。曾纪泽的日记于1872年出现翻阅“洋书”,皮锡瑞的日记是1892年开始出现购买“洋书”,王闿运则是在民国元年之后的日记中多次提及看“洋书”。仅阅读的外文书籍而言,曾国藩日记中提及阅读的有赫德《局外旁观论》、会泽正志斋(日本国人)《新论》、上海新翻译的《中外古今年表》等寥寥数种外文书籍。但到了郭嵩焘和曾纪泽,外文书籍的阅读数量骤然增多,仅就西方《圣经》一书来看,郭嵩焘的日记中有《旧约》《摩西五经指南》和《新约》等的阅读,如光绪五年出使中:“夏茀思白里见赠《新约》,每读不能终篇。舟中奉读一过,凡传福音者四,曰马太,曰马克,曰路迦,曰约翰,皆阐扬耶苏之遗言也。……其精深博大,于中国圣人之教曾不逮其毫厘,而流弊固亦少焉”[13]3-773,774。曾纪泽于光绪三年、五年、九年分别看了《福音》。如:“看英人所谓福音者,即彼族所奉耶稣教之书,开卷诡诞,似释氏之说。”[22]754光绪十一年还看了:“饭后,偶翻阅《旧约全书》,可笑之至。”[22]1537这当然和两人特殊的出使国外的身份地位有关。经学造诣颇高但一辈子以教书为生的皮锡瑞,日记中阅读和购买西文著作的记录则非常多,如阅读《日本外史》《泰西新史》《西史汇函》《东西洋伦理》等历史、政治和教育等方面的外文书籍,又有诸如在上海支那书局“买洋书数种”[19]5-241等信息。杨度也曾于1898年“买洋务书数十种”[27]。仅就王闿运而言,其早期的日记也几乎不见提及外文书籍,但到了民初对西方书籍的阅读则明显增加。

外文书籍的阅读和时代背景有密切关系,诸如《万国公法》的阅读是郭嵩焘、李兴锐和皮锡瑞日记中的阅读书目。另外和当时的翻译印刷也有很大关系,外文书籍到晚清不论是出版还是翻译都呈井喷之势,甚至到后来有了喧宾夺主的趋势,如皮锡瑞在1898年的日记中所言:“梁卓如言今之学者未得西学而先止中学,今观诸生言洋务尚粗通,而孟子之文反不解,中学不将亡耶。予非守旧者,然此患不可不防也”[19]3-150。王闿运于民国元年也“竟日看洋书消闲”[12]3181。

当然晚清阅读的内容和特点并非上文所举可以涵盖,其中还有两点比较鲜明的变化特点。一是世界地理和历史方面的书籍阅读明显增多。世界地理方面,八种日记中阅读最多的是《瀛寰志略》,除此之外,曾国藩阅读的有方恺《地球图说》,郭嵩焘有《地球行度图》《中俄交界图》等,曾纪泽有《西洋地理全志》《朝鲜纪略》《亚细亚东部舆图》《地球全图》等,皮锡瑞有《海国图志》《日本地图》等,晚清文人的地理观已突破中国而走向世界。世界史方面,曾纪泽阅读较多的是《万国史记》,皮锡瑞阅读的有《东洋史要》《东亚大陆史》《泰西新史》《支那通史》《日本外史》等。除此之外还有颇多世界游记类的著作,如曾纪泽阅读的有《环游地球新录》《使西纪程》和《使琉球记》,皮锡瑞阅读的《西征纪程》《使俄草》《意大利游记》等。二是报纸的阅读日渐增多,这无疑和晚清报纸行业的新兴、蓬勃发展和繁荣有直接的关系。李星源日记中未见有提及报纸,曾国藩日记中阅读较多的是京报和邸报,偶见提及申报,到郭嵩焘则比较多,他出使欧洲也非常关注西方报纸。皮锡瑞在日记中对报纸的记录和阅读都非常频繁,日记中出现了三十多种报纸名称,他自己也非常推崇报纸的重要性。如:“九安丈在我家,晚上因陪共谈论,此公因看报通达,所见不迂。”[19]4-209把九安丈的识见归因于报纸的阅读。王闿运日记中前半部分很少提及报纸,到后期则看得比较多,如:“此日专看日本报”[12]3381。晚清走向了经世致用,故阅读中有因为惯性自然走向的正统阅读,也有时代背景影响下的阅读变化,更有因为出版等客观因素影响下的新媒介、新书目等阅读特点。

4 日常阅读研究的意义

八种日记所记录的日常阅读不仅呈现出了晚清湘籍知识分子的阅读全貌,也可以由此了解晚清士人对典籍的阅读和接受状态,当然更为重要的是透过阅读和阅读文本窥知湘籍士人思想的发展和变化。

首先是通过日记可以了解晚清士人完整的阅读行为。不同于读书笔记重在阅读后的思想提炼,也不同于藏书书目等重在阅读对象的呈现,日记中的阅读重点是在阅读本身,包括如何读、读什么和为什么读,有的还有读后比较直观的感受或评价。换言之,虽然日记对阅读的记录是零散的、片段的,却是包括读者、阅读、文本三者在内的阅读,相对而言是最为完整、直观和真实的阅读呈现。不仅可以看到读者不同时期阅读内容、阅读态度、阅读状态等几个方面的特点和差异,也可以从阅读方法、阅读地点等方面了解晚清民初知识分子的阅读行为。所读书目则可以一窥他们的文学偏好、思想所自及社会现实等内容。如本文选取时代相近的湘籍作者的日记八种,日记记录的阅读中既有一以贯之的阅读共同点,比如钞、诵和校等相同的阅读方法,共同的经史典籍阅读内容和一致的“进德修业”的阅读原因;也有因每个人个性和所处环境地位的不同所呈现出来的各自鲜明的阅读特点和偏好,如王闿运最喜欢且坚持数十年的是“钞”的阅读方法,曾国藩最喜欢且读得最多的是韩愈的诗文,为了出使曾纪泽则大量阅读英文著作,等等。通过日记来研究阅读既是个案研究,也属于文献研究,可作为阅读史中实证研究的一部分。

其次是通过阅读文本可以更为直观了解书籍的接受和阅读。根据阅读可知,中国知识分子经史典籍的阅读是最根本也是贯穿一生的主要阅读内容,他们通过研读内化中国儒家思想、传统伦理,同时也从中放眼西方反观中国。郭嵩焘就是最鲜明的例子,他出访西方国家,途中有所感悟就会拿中国典籍的思想来比照来寻找根源。虽然他们也阅读西方著作,但他们得思想根深蒂固是中国的,在接触到西方理论或者事物时就自然而然从中国文化中去推源。王尔敏先生说得非常准确:“晚清学人以传统知识为基础,从而解释西方事物,主观的理念常在不知不觉中支配着他们的观点。”[28]但是随着西方意识形态的渗透和深入,阅读还是不自觉地发生了变化。其中最为鲜明的是王闿运,他曾经对郭嵩焘的出使不置可否:“松生送筠仙日记至,殆已中洋毒,无可采者”[12]569。到民国初年,虽然衣着装束仍是清式,但他也开始接触西方书籍:“看新出西书”[12]2537。皮锡瑞作为经学大师也非常重视西方思想尤其是西方的教育理论,日记中也大量购买并阅读西方著作,但他仍是以中国儒家经典作为日常阅读的重要内容,对当时“现在汉人书且不必读,惟读西人书耶”[19]4-53的现象并不苟同,但面对当时的现状也忍不住发出“阅世五十年所欠一死,著书百万字不值半文”[19]3-462的自我嘲讽,虽然有自谦的成分,其中也难免有在西学冲击下感受到经学重要地位丧失的无奈。晚清西学著作的翻译与出版大量涌现,无疑冲击了当时的主流文化。

最后是通过日记中的阅读和阅读的书目可以更为深入地了解湘籍士人的思想所自及其在时代潮流的冲击下所做的坚持和改变。通过日记可知,阅读在晚清湘籍士人的心目中占有极其重要的地位,曾国藩视读书为“正业”,郭嵩焘也在日记中多次表达不能看书的遗憾,如同治年间:“数日以手疮谢客,而率一日会客六七起,读书未有能终叶者,此可慨也”[13]1-669。又:“竟日书室中读书,但能数叶而已。老病颓唐,精力日衰,终恐无所成就,为之浩叹。”[13]1-825光绪年间:“是日寒甚。老病衰颓,精力益加短乏,每日两餐,参以人客,便了一日工夫,常至十日半月不能一近书案,旷工废日,实为可惜。”[13]3-508不读书便有光阴虚度之感,足见读书之重要使命。王闿运也有如是感叹:“至午晴凉,甚可读书,乃心中殊不静,生平境遇以今为最恶。”[12]1110皮锡瑞也不例外:“归已八日,未能读书十行,可愧。”[19]2-285在这种心态的支持下,也就可见他们在日记中之所以要充分记录关于阅读的原因。阅读使他们得以在乱世安放自己,找到自己的精神寄托,扩充丰富自己的知识眼界,也是阅读让他们得以睁眼开窗了解世界并思考社会改良。曾国藩在军事上开始洋务运动,郭嵩焘是中国首位驻外使节,充分认识到语言的重要性,如:“偕曾劼刚、黎莼斋、联子政诣外部见瓦定敦。莫拿、法兰廷先在。寒暄问劳数语,劼刚以英语酬答。瓦定敦大喜,谓能知英语,则法德二国皆可推类知之,相与握谈甚畅。出使以通知语言文字为第一要义,无可疑也”[13]3-730。曾纪泽光绪年间曾任驻英、法、俄国大使,也是当时秉承“经世致用”新思维的官员,他自己在日记中也非常多地记录了自己学英语的经历和过程,看《英语韵编》《英华初学》《英语正音》《英语话规》等,还看英文寓言、英文耶稣书,可以说曾纪泽是一位积极学习接受西方文化以有助于自己出使的开明人士。到皮锡瑞更是非常开放且主动地学习西方教育思想,思考教育改革等等。即使如王闓运,虽然保守也不迂腐,他爱《世说新语》《庄子》,批判儒家思想,反对裹脚,到晚年也开始看西洋小说,关注外国报纸。

晚清是一段特殊的历史时期,曾自诩为天朝大国的清朝不堪一击,西方武器的先进、力量的强大无不震撼国人的思想。虽然国人的思想转变还需要一个过程:“十九世纪的六七十年代虽然已经经历了太多的事变,但人们的知识与经验似乎还在传统的轨道上依照惯性缓缓滑行。”[23]2-495但到了清末民初,改变已势不可挡。正如皮锡瑞在1898年的日记中所写:“往海澜处见其检随棚书,多算学、医学,而八股诗赋楷法皆弃不用,足见风气易开。云经学犹有人买,是为五经义之故也。”[19]3-295风气大开,实用至上,传统的文化虽然还在延续,但明显有日薄西山之感。人们的思想也在悄悄地发生了改变,阅读依然是很多士人日常生活中的第一位,但是他们的阅读不会再仅仅局限于中国典籍,开始主动或者被动地去接受西方知识和文化,反思和探索中国未来所去。