膀胱内翻性乳头状尿路上皮瘤临床特征及诊治方法

2018-11-19徐优

徐优

(中山大学肿瘤防治中心,广东 广州 510060)

0 引言

在临床上一种少见的良性肿瘤,多数有蒂或无蒂,具有孤立性,为内翻性生长,多发于膀胱三角区,为膀胱内翻性乳头状尿路上皮瘤(IPB)[1]。其细胞极相一致,乳头状生长,正常上皮组织被覆盖,细胞核较少核分裂相。现如今当且没有明确其发病机制,但是一些研究认为和吸烟关系密切[2]。此次研究通过对膀胱内翻性乳头状尿路上皮瘤患者,应采用手术作为主要治疗方式,临床特征及诊治方式所得结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取36例膀胱内翻性乳头状尿路上皮瘤患者,在我院于2016年12月至2017年12月进行治疗,临床上最常见的首发表现是肉眼血尿,单发30例,多发6例。所有患者中排尿困难5例,间歇性无痛肉眼血尿就医12例,体检或其他原因发现13例,尿频、尿急、尿痛6例。均行泌尿系彩超检查,其中高回声15例、低回声9例、未见明显异常8例、其他4例。患者均给予静脉尿路造影检查,其中未见显著异常患者14例,发现膀胱充盈缺损患者22例。本组中行膀胱CT平扫检查的患者有12例,未见显著异常4例,可见膀胱内占位8例。术前36例患者均行膀胱镜检查,0.4-3.1 cm间是肿瘤直径,位于膀胱三角区17例,膀胱颈口2例,顶壁3例,后壁6例,左侧壁5例,右侧壁3例。其中蒂宽而短患者占9例,带蒂27例,均选择病理活检。患者均签订了知情同意书。其中年龄为18-60岁,平均(40.3±11.52)岁;男20例,女16例。对比患者的一般资料,无统计学差异P>0.05,具有可比性。

1.2 方法

36例患者选择经尿道膀胱肿瘤电切术,肿瘤边缘2 cm是切除范围,深达浅肌层,即刻在手术之后膀胱灌注羟喜树碱,40 min左右为留置膀胱内时间,给予40 mg,在出院之后继续行膀胱灌注,每次保留1-2 h,1次/周,进行8次时间的灌注,之后转变成为1个月/次,2周进行1次灌注,共6次,总体行持续1年时间的灌注[3]。出院之后随访36例患者,观察方法是复查泌尿系彩超,在第一年的每三个月进行1次,之后复查膀胱镜,每3个月1次,之后转变成半年1次,对患者疾病是否复发进行观察。

1.3 观察指标

出院之后对患者行随访,且对病情转归情况进行观察,描述性分析患者的结果。对比术后不良反应发生情况。

1.4 统计学处理

选择SPSS 22.0统计学的软件,经过Epidata进行数据实现处理,分析研究患者治疗观察所用到的全部数据,用t实现组间对比,检验的标准是0.05,差异具有统计学意义,则P<0.05。

2 结果

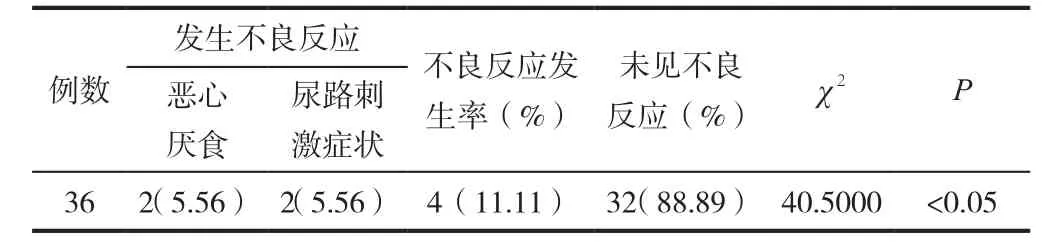

在手术之后,36例患者病理均为内翻性乳头状瘤,其中伴低级别尿路上皮癌患者3例,炎症改变患者3例,均未见肿瘤侵犯于单独送检化验肿瘤基底部组织中。术后定期取羟喜树碱、吡柔比星等,进行定期膀胱灌注。对比患者不良反应发生情况,其中存在尿路刺激症状患者2例,包含尿急、尿频、尿痛等,缩短膀胱内保留时间显著减轻患者的症状,同时于复查膀胱镜后转变了其中炎症;同时未见显著不良反应32例;剩下恶心、厌食患者2例,但是并未对患者疾病治疗产生任何影响。此组选择的患者中,随访时间10-33个月,平均(28.03±4.81)个月,定期复查彩超及膀胱镜,其中在随访15个月复发1例患者,之后经术后病理报告,再次行TUR—BT术,为膀胱移行细胞癌,见表1。

表1 对比患者不良反应情况[n(%)]

3 讨论

内翻性乳头状瘤组织学、发生学无显著差异,发生于尿路任意部位,好发于膀胱颈部、三角区,中年男性是多发人群[4-6]。此组患者中,在手术之后,36例患者病理均为内翻性乳头状瘤,其中伴低级别尿路上皮癌患者3例,炎症改变患者3例,均未见肿瘤侵犯于单独送检化验肿瘤基底部组织中。术后定期取羟喜树碱、吡柔比星等,进行定期膀胱灌注[7]。对比患者不良反应发生情况,其中存在尿路刺激症状患者2例,包含尿急、尿频、尿痛等,缩短膀胱内保留时间显著减轻患者的症状,同时于复查膀胱镜后转变了其中炎症;同时未见显著不良反应32例;剩下恶心、厌食患者2例,但是并未对患者疾病治疗产生任何影响。此组选择的患者中,随访时间10-33个月,平均(28.03±4.81)个月,定期复查彩超及膀胱镜,其中在随访15个月复发1例患者,之后经术后病理报告,再次行TUR—BT术,为膀胱移行细胞癌。经检验证实,膀胱镜下患者对肿瘤直径<1cm,常见为乳头状、蒂细、单发,或位于尿道前列腺部、膀胱颈部的肿瘤,明确IPB诊断的金标准是病理活检,行新生物活检明确病理。选择经尿道膀胱肿瘤电切术,切除肿瘤并周边2em,手时间短、术后康复快、创伤小、出血少、等是临床特点,为了避免造成膀胱穿孔,需切至浅肌层。在彩超及CT均无法明确诊断下,IPB作为良性膀胱内肿瘤,病理活检及膀胱镜检查是主要诊断方式[8-9]。

综上所述,针对膀胱内翻性乳头状尿路上皮瘤患者,应采用手术作为主要治疗方式,同时和尿路上皮恶性肿瘤相鉴别,术后对患者进行随访,同时定期用膀胱镜检查、灌注,具有临床应用价值。