西夏黑水名义考

2018-11-17木仕华

木仕华

(中国社会科学院民族学与人类学研究所 北京 100081)

一、西夏语的黑水名义解析

黑河来源于祁连山的雪水。祁连山上融化的雪水汇成河流,向北流向内蒙古阿拉善盟的额济纳草原,最后注入最北端的居延海中。这条由雪水汇成的河流,就是古代人称为“黑水”的额济纳河。据史载,早在四千多年前就有人类在黑河流域繁衍生息,因此,不同历史时期留下了诸多传说和史实,如大禹导弱水于合黎;周穆王西巡;隋炀帝西巡张掖,会见西域27国使臣;唐玄奘西天取经时在张掖叩拜各寺院、民间留下诸多历史故事和神奇传说,等。

“黑水”一名见于《尚书·禹贡》《山海经》《水经注》《括地志》等典籍。其中以《山海经》所记最多,而其中又以对《禹贡》所记载的“黑水”的探讨最为集中。

《禹贡》所载的“黑水”有三处:(1)“华阳黑水惟梁州”,(2)“黑水西河惟雍州”,(3)“导黑水至于三危,入于南海”。

《尚书·禹贡》中已见记录:“弱水既西,泾属渭汭。”又“导弱水,至于合黎。”

《山海经·大荒西经》:“流沙之滨,赤水之后,黑水之前,有大山名曰:昆仑之丘,其下有弱水之渊环之。”

《水经注》:“黑水出张掖鸡山,南流至敦煌,过三危山,南流入于南海。”

《括地志》:“黑水出伊州伊吾县北,东南流至鄯州,又东南至河州入黄河。”

《淮南子·地形》:“河水出昆仑东北隅,贯勃海,入禹所导积石山。……弱水出穷石,至于合黎,余波入于流沙,绝流沙,南至南海。”

《尚书正义》:“水经,黑水出张掖鸡山,南流至敦煌,过三危山,南流入于南海,然张掖敦煌并在河北,所以黑水得越河入南海者,河自积石以西皆多伏流,故黑水得越而南也。”

宋《太平御览》引《张掖记》:“黑水出县界鸡山,昔有娀女简狄,浴于玄丘之水,即黑水也。”

对“黑水”或“弱水”地望的考证亦莫衷一是。黑水的具体所指主要有苏赖河(党河)说[2];额济纳河(弱水)说[3];大通河“黑水”说[4];金沙江“黑水”(又作泸水)说;[5]雅鲁藏布江“黑水”说;[6]怒江(潞江、喀喇乌苏)说;[7]澜沧江“黑水”说;[8]黑龙江“黑水”说等等。

“弱水”始见于《尚书·禹贡》:“导弱水,至于合黎。余波入于流沙。”亦见于《史记·大宛传》《汉书·地理志》《后汉书·东夷传》与毕沅注《山海经》等。孔颖达疏:“弱水得入合黎,知合黎是水名。”清顾祖禹《读史方舆纪要·川渎·禹贡山川》:“《地说书》:合黎,山名,但此水出合黎,因山为名。蔡氏曰:此导西流之川也。弱水今见陕西甘州卫,合黎山亦在焉。流沙,今卫西北境居延海。汉志注云:古文以为流沙也。”弱水之名,古人认为是由于河水羸弱而不能载舟,因此,把这样的河流称之为弱水,这是望文生义之举,似有牵强之嫌。

清代杰出的西北史地学者徐松《西域水道记》说:“弱水,今谓之黑河。”“弱水,……又曰张掖河。”可见“弱”有黑的意思。又唐代李泰《括地志》说:“羌谷水……亦名张掖河。”这些记载足以证明张掖河就是弱水,也叫羌谷水。孙星衍《尚书今古文注疏》:“张掖郡,今甘州府治,说文,矶山,弱水所出,即鸡山,黑水亦出于此,山丹县西南穷石山,即矶山也,三危山在墩煌,黑水经此入南海,即居延海之属。”可知“黑水”有多个名称且因上下游而异,有“弱水”“黑河”“张掖河”“羌谷水”等。

西夏文“黑水”见于西夏法典《天盛改旧新定律令》卷十《司序行文门》,[9]依《番汉合时掌中珠》的汉字注音,第一个西夏字读若“则”(*zi),第二个西夏字读若“嘿”(*na),合起来读作*Zina(≈Edzina)。[10]这种解释如果不考虑《番汉合时掌中珠》水”字的汉字注音的实际,则可以确立,但我们将这一说法与注音事实一对照,解释似乎还未圆满。“额济纳”(亦集乃)在蒙古语作Edzina,蒙古语是用三个音节来对译西夏语的“黑水”“则嘿”,因此,如果按聂鸿音先生的拟音形式无法说明这三个音节在蒙古语和西夏语中的整齐对应。尤其是无法解释西夏语的“水”“则”字的第一个音节。这就要求我们核实汉字注音的准确形式,分析“则嘿”与蒙古语的“额济纳”(Edzina)的勘同形式。

为了圆其说,聂鸿音先生接着指出:而后起的西夏语*Zina则是汉语“黑水”的意译,它在衍生出了词首的e之后成了蒙古语的“额济纳”(亦集乃)。[11]从蒙古语的角度入手,理当是一个全新的视角。通常蒙古语中译写外来借词时,为了发音便利人为增加前加缀音e的结果。犹如Russian一词在汉语中本应译写为“罗斯”,却译写为“俄罗斯”,追加了前加音素e。一般的解释是汉语从蒙古语oros中转借的结果,即以蒙古语为中介借入“俄罗斯”,保留了蒙古语的语音特征。因为蒙古语语词中,当音节的开首音素为辅音音素r或s时,需要增加元音i、u、e、o、a等音素来充当开首音素,以符合蒙古语的发音习惯。而且这一追加元音音素的规律也是有条件的,即:主要是用来音译或转写蒙古语中的外来语借词;文字上可以写r开首,而在口语和一般文献中,语词的开首音素必须为辅音音素r或s时才可以追加元音音素,而不是在所有辅音音素之前均可以追加,具体例子如:

ros→oros罗斯→俄罗斯;sports→i(e)sports体育

rinchin→erinchin,亦邻真(人名,藏语借词宝贝、珍宝)

randna→erdeni宝物; radiao→aradio 收音机[12]

因此,“它在衍生出了词首的e之后成了蒙古语的“额济纳”(亦集乃)。”一说就难以令人信服。需要寻找新的音理和词源方面的证据。

西田龙雄先生在论及西夏语的“从位结构”时指出,西夏语形容词修饰名词时有两种语序:

i、N←Adj=N形容词作修饰语:

ʁzur(上76)lɛn(上55)(露←甘的)“甘露”;

khǐě(上8)phǐon(平55)(米←白)“白米”;

sǐa(平19)nǐaɦ(平 21)(香←黑的)“安息香”。

ii、Adj→N=N

lɛn(上 59)lɨ(上 61)(大的→地)“大地”;

sɛ(上 54) ndzWǐɔɦ(上 44)(智慧的→人)“贤人”;

fWɪ(平 65)ndzWǐɔɦ(上 44)(愚蠢的→人)“愚人”。[13]

史金波先生也指出,西夏语的形容词修饰名词时,在名词之后,如“红花”在西夏语中的词序为“花-红”。可能由于受到汉语的影响,也有了形容词在前、名词在后的使用方法,如“瑞雪”在《掌中珠》中为“瑞-雪”。形容词在被修饰的名词之后,是藏缅语族语言的重要特征。[14]目前的藏缅语族语言类型特征的调查研究成果足以支持这些观点。藏缅语语序类型除了克伦语和白语而外,都是SOV型语序,而且可以得到吐蕃时期的藏文文献的佐证。从吐蕃时期到现代口语,语序类型并未发生改变。因此,可以证明藏缅语中形容词修饰名词时,形容词居于名词之后的构式是藏缅语的强势语序之一。

西田龙雄先生的拟音较充分地考虑了《番汉合时掌中珠》的汉字注音的语音形式,并有足够的文献证据证明西夏文“水”字的拟音形式*ʁzɨr的合理性,而且可以得到藏缅语族诸亲属语言材料的旁证。聂利山(Nevskij)在他的专论《关于西夏国名》中也认为Ezina、亦集乃都是西夏语“黑河”rzie-n~ia的译音。[18]

王尧先生对乾祐七年的“西夏黑水建桥敕碑”的藏文铭文及其中注音的研究也表明“:黑水河”,碑上藏文作Vjinavi,大致与“额济纳,亦集乃”相当。按:黑水城,蒙古语称之为“哈喇和屯”(harahojtun),意思是“黑城子”,是因为黑城依黑水而得名。这显然是蒙古人占领了西夏故地以后才产生的称呼,也是蒙古人依据西夏人称呼黑水的意思而译为蒙古语的。现在,据碑文藏文译作Vjinavi来看,似乎是西夏语vzie-n ~ia的对音”。[19]藏文前加字Va(ɦa)对应于西夏语的汉字注音“则”的“”字,这是十分明显的,相当于聂利山的*r-和西田龙雄拟音的*ʁ-。

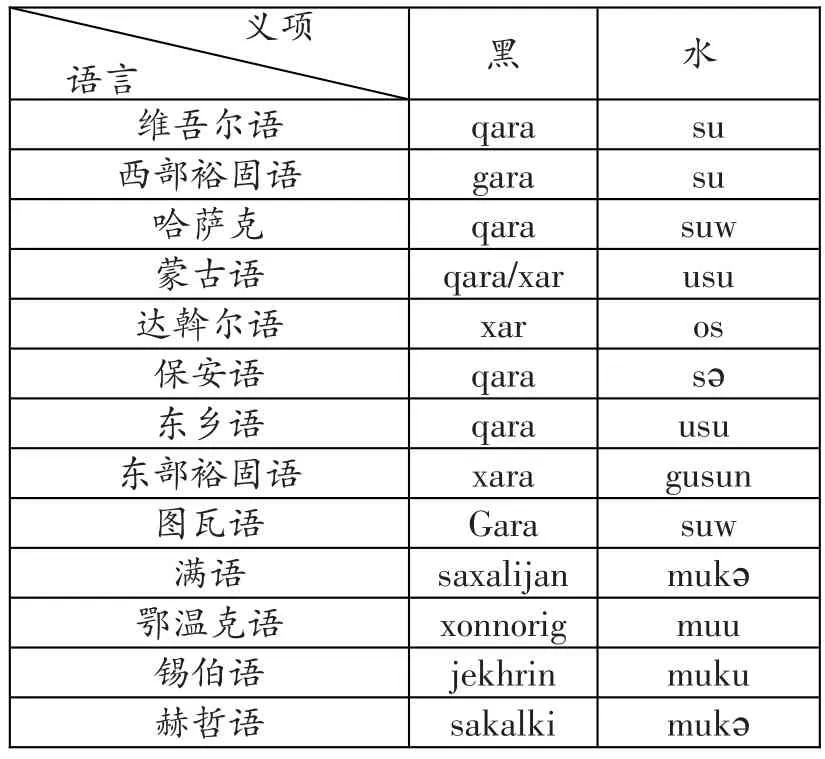

鉴于目前对夏藏对音的结论尚无公认的定说,1981年龚煌城先生认为《掌中珠》里的“X”“”的西夏字表示邪母(z-)。但他对《掌中珠》的作者为什么要用“”来表示邪母,是反切注音,还是同“尼卒”类型的注音一样,未作解释。反而提出“《掌中珠》里“”字左边的口号疑为误加”的质疑,此说依旧有待证实与证伪。李范文则提出《掌中珠》里注“则”的西夏字共11个,注“足”的二个,注“责”“作”“全”的各一个,共17个字。以上“则”“责”之“”是否同“尼责”“尼责”“尼顷”之“尼”,表示“则”“责”“全”为带浊声的西夏字的质疑。[21]而聂鸿音先生所谓的后起的西夏语*Zina则是汉语“黑水”的意译,它在衍生出了词首的e之后成了蒙古语的“额济纳”(亦集乃)亦需要重新核实。西田龙雄先生从1960年代至今依旧坚持其拟音系统,其他诸说对其系统的局部有修正,但尚不足以推翻其全局。无论从西夏语的内部拟测,还是亲属语言的同源证据足以支撑其系统的合理性。如藏缅语族诸语言中的“黑”与“水”的语词的关系(见表1)。

从上述藏缅语族诸语言的材料表明,西夏语的“黑水”*ʁzɨr*nǐaɦ 一词中的*ʁ-相当于“一个半音节”结构中的半个音节。Matisoff称Sesquisyllabic(一个半音节)的名称取自拉丁语sesqui-(一个半),表明比一个多,比两个少。泛指前置音节在语音韵律上等于一个标准音节的一半,即两个一个半音节在语音韵律上等于三个音节。[22]从上述藏缅语诸亲属语言“水”字的语音结构形式上也可以推定西夏语的“水”字的语音形式是双音节的或是一个半音节的结构。因此,《番汉合时掌中珠》中“水”字的汉字注音采用“则”两个汉字标注,以示其词形为双音节(或一个半音节)结构。

表2

值得注意的是,西夏人在这里用的是“水星”“水泊”“洪水”“水红花”的“水”字,而没有用“江河”的“河”字,这说明西夏语的*Zina是从汉语的“黑水”二字“硬译”过去的,事实上,汉语“黑水”这个河名的出现比西夏要早千余年。[23]这种说法自然是正确的。毕竟汉语文献中的“黑水”“弱水”一词出现的相当早,而西夏的崛起是11世纪的事,蒙古人的进入则是在13世纪。但“硬译”一说则值得商榷。

亦邻真先生曾正确指出:“有人认为,‘额济纳’一名即蒙古语的e en-ü或e en-e。也有人认为,该名起源于伏尔加河(I il müren)的i il。但这些说法都是误解。‘亦集乃’一名,虽然该词在畏兀儿体蒙古文中写作ASIN-A.古代畏兀儿体蒙古文是以S字符来记写[dz]、[ts]、[s]、[š]、[ʒ]及松音[z]等辅音,…故当时‘亦集乃’的汉语读音是izinai。Idzin-e是西夏语,意为‘黑水’西夏语称‘水’为idzi,称‘黑’为nhiya。由于西夏语的定语大多后置,所以idzi nhi⁃ya即指黑水一词,当时汉语亦意译为‘黑水城’。亦集乃城的废墟一直保留至今,现名“哈剌浩特”(蒙古语“黑城”之意)。此地汉代称作“居延”,有世界闻名的“居延汉简”。西夏政权曾在此设立威福军。元世祖时置亦集乃路于此,隶属甘肃行省,令二百汉军屯田九十余顷。…由于‘亦集乃’一名原读作Idzine,所以后来蒙古人书写时就随其口语发音,写成了E iene(额济纳)”[24]

诚如上文所述,西夏语的名词受形容词修饰时,通常的强势语序是名词在前,形容词在后,遵循藏缅语内部共同的类型特征。蒙古语“额济纳”(Edzina)这一地名,历史学、语文学、地名学等多学科专家都相信是西夏语“水黑”(黑水)的音译转写。可以相信西夏语的名称早于蒙古语。西夏文献中的“黑水”(则嘿)从字义和词序分析,仍然遵守N←Adj的基本语序。因此,只能说是西夏人按西夏语的语法规则意译了汉语的“黑水”“弱水”一名,恪守西夏语的语序,即*ʁzɨr*nǐaɦ (≈Edzina)直译意为“水黑”。如果是汉式的硬译,理当是*nǐaɦ*ʁzɨ“r黑水”才合乎情理。

关于张掖河的另一个古代名称“合离水”的语源,聂鸿音先生解释为:“合黎”又作“合离”,“离”(黎)的韵母在上古时代近似于a,例如汉代以“乌弋山离”译Alexandria,其中“离”正相当于ri。,那么“合黎”显然就是纪元前古突厥语*qara(黑)的转写,与之相当的现代突厥语形式即维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、塔塔尔诸语言的qara(黑)。[25]如果此说成立,则可以推知“合离山”为突厥语的“黑山”,“合离水”即古“弱水”qara-usu等于“黑水”。但音理上似有问题,“合”字诸家的拟音为:李方桂*kəp;白一平*kup;高本汉 *kəp;王力*kəp。“黎”字诸家的拟音为:李方桂*lid;白一平*c-rij;高本汉 *liər;王力*lyei。[26]以李方桂的拟音为例,汉语上古音的*kəp*lid,尤其是他们的塞音韵尾很难让人与古突厥语的Qara牵上关系,可知这种说法尚不足以据信,有待寻找新的解释。

综上所述,可以得知蒙古语的“额济纳”(亦集乃)(Edzina)一词是直接从西夏语译写而来,语词的语音结构以保留了11世纪至13世纪时西夏语的语音特征和语序格局,是个地道的西夏语词的遗留,其语音和意义都符合西夏人指称黑水的所指。

二、藏缅语族诸语言中的黑水

在横断山脉的大山丛中,自西向东依山并排列着6条大江:怒江、澜沧江、金沙江、雅砻江、大渡河、岷江,民族学界称之为“六江流域”。这些山河并列的地理区域古来为藏缅语民族南下的重要通道,形成藏羌语集团在北方,缅彝语集团在南方的分布格局。费孝通先生称之为“藏彝走廊”。因此,诸条河流的名称大都源于藏缅语。有趣的是上述诸条河流以及西洱河在历史文献中又被不约而同地称为“黑水”。可知古代名“弱水”或“若水”的河流仅在西南区域不仅仅指其中的一条。仅青藏高原就有雅砻江、澜沧江及大渡河诸说。故有“堑弱水为蕃汉之界”的说法。

唐颜真卿《鲜于(仲通)公神道碑》[27]载曰:“天宝六载,……郭公(虚己)将图弱水西〔山〕(之)八国,奏公入觐。”

唐樊绰《蛮书》卷二说:“孙水,……与东泸水合。东泸水,古诺水也,源出吐蕃中节度北,谓之诺矣江。”

北宋《太平寰宇记》卷八○说:“泸水,一名若水,出牦牛徼外。”

《资治通鉴》卷一九八载:“贞观十九年,右亲卫中郎将裴行方讨茂州叛蛮,大破之,穷其部落,西至乞习山,临弱水而还。”胡三省注:“蜀之西山有弱水。”

明杨慎《升庵集》卷七七《渡泸辨》解释道:“孔明出师,五月渡泸,……即黑水也。其水黑,故以泸名之耳。”

清陈登龙《蜀水考》卷二说:“黑惠江,或名纳夷江,即古若水也。”

据邓少琴先生考证,黑水即今金沙江,赤水即今之雅砻江,弱水即西南大川澜沧江[28]。雅砻江、大渡河、岷江、沱江、嘉陵江等为长江上游主要支流。均为长江水系的成员。诸条支流水系汇入横贯华南的长江,难免都会被认为是长江的上源,理解为黑水也就合理。李元阳《黑水辨》“禹贡导黑水至于三危,入于南海,陇蜀之水,无入于南海,惟滇之澜沧江,由西北迤逦向东南,徘徊云南郡县之界,至交趾入海,今水内皆为汉人,水外即为夷缅,则禹之所导,于以分别梁州界者,惟澜沧之水,足以当之,元史至元八年,大理劝农官张立道使交趾,并黑水跨云南,以至其国,此亦一证,陇蜀滇三分鼎立,雍以黑水为西界,对西河而言也,梁以黑水为南界,又对华阳而言也,惟三危之山,不可考耳。”[29]

向达则指出:“诺水亦即《山海经》里的若水,丽江拿喜族称黑为na,称大水为ibi,凉山彝族称黑为no,称大水或河为yee,故所谓若水、诺水以及诺矣江,是古代彝族对于今金沙江的一种称呼,‘若’、‘诺’以及诺矣江,即no-yee的对音。……古代金沙江流经摩些族境内称为摩些江,流经彝族境内又称为若水、诺水,或诺矣江,译义即是黑水。‘若’、‘诺’以及‘泸’字,俱是一声之转,俱是指的一条水。古今来对于梁州黑水的考订聚讼纷纭,如其能从氐族和羌族的语言中去求解释,也许不至于如此分歧。”[30]向达先生所言甚是,可谓高明之论。

“若水”“弱水”与“黑水”在语义和语音上有着十分密切的关联的,这可以从“若水”“弱水”的上古音拟音得到启示:

“弱”字的上古音诸家的拟音为:李方桂*njakw;白 一 平 *njewk;高 本 汉 *ȵiok;王 力*ȵiôk。

“若”字的上古音诸家的拟音为:李方桂*njiag;白一平*njA;高本汉 *ȵɔ;王力*ȵya

两个字与藏语的nɑɡ音近可视为音近字的音译关系。

藏缅语专家为原始藏缅语“黑”一词拟音大都为*nak,如Matisoff为原始藏缅和原始缅彝语词“黑”重建的语音形式分别为*s-nak和*s-mak[31],可备一说。

按藏缅语的强势语序而言,只有是“名词+形容词”的“水+黑”的构式中,才可以理解为“黑水”或“黑河”。而作为族称或地名等术语专名的“黑+水”“黑+人”的“形容词+名词”的特殊构式中则不能理解为“黑水”或“黑人”。黑水者,大水也。西夏语“洪水”(则那)一词中的“那”可能就有“黑”和“大”的语义。几乎与纳西语的“洪水”(dʑi33(水)+nɑ3(1黑))的构式等同。而藏语中的nag-chu一名,为“黑+水”的“形容词+名词”的特殊构式,其意义不能简单理解为“黑水”,而当是指大水、大江。同理,彝语称金沙江为“诺矣江”当是nɔ33ʑi33一词的汉语译写。也不能理解为“黑水”,而当是指大水、大江,典型例证如彝语他留话指称“金沙江、大江、大水”时用nɑ33(黑)zi55(水),堪为旁证。藏语的nag-po;纳西语的nɑ31;彝语(诺苏)的nɔ33用在江河名称或族称中时,都不能译为“黑”,而应是:黑者,大也;黑水(黑河)者,大水也;若水(弱水),者,亦大水也。综上所述,既然山河并列的六江流域,大河奔流,其间的各族先民均以“黑水”命名指称这些大江,当是类推命名的结果,亦是古藏缅语先民以黑为“大”和“尊贵”观念的体现。

三、阿尔泰语系诸语族语言中的黑水

古史上被冠以“弱水”命名的河流在中国北方也很多。《后汉书·夫余国传》说“夫余国在玄莵北千里,南与高句骊,东与挹娄,西与鲜卑接,北有弱水。”又《晋书·四夷传》记载:肃慎“东滨大海,西接寇漫汗国,北极弱水”,此处“寇漫”一般认为指扶余,故弱水可能是黑龙江。在中古文献中,黑龙江有黑水、弱水、乌桓河等诸多别称,如“黑水”之名在《隋书》卷81说靺鞨七部中有“黑水部”。《新唐书》卷220有“他漏河,东北流入黑水”的记载。公元13世纪成书的《辽史》第一次以“黑龙江”来称呼这条河流。唐朝在此间设“黑水都督府”的黑水一名亦是“弱水”的意译。

表3

在中国西北突厥语民族分布的地域,亦有众多用“黑水”或“黑”命名的地名、河流名。在阿尔泰诸语中,“黑”一词是十分明显的同源词;同样地“水”也是同源词。“黑”和“水”都是阿尔泰语系语言中共同基本词汇,详见表3。因此阿尔泰语作为黏着型语言,虽然与藏缅语一样同属SOV的语序类型,但形容词与名词的修饰关系则遵循了“形修名”的语序。

Qara音译为“哈剌”或“喀喇”一词被认定为阿尔泰语系的同源词,似乎没有疑问。唐代《阙特勤》碑中的“喀喇湖”(Qarakøl);《暾欲谷碑》中的“喀啦库姆”(Qaraqumɣ)[32]中的qara不是指黑,实喻指强大;伟大。因此,Qarakøl当理解为大湖;Qaraqumɣ指大沙漠,而不是黑沙漠。

9世纪末至11世纪的喀喇汗王朝(Qara Khan,910-1212),Qara Khan在以往的汉译中通常被译为“黑汗王朝”(Ilek Khans or Qarakhanids);实际也当理解为强大的王朝。类似的如中亚卡拉曼王朝(Karaman,1256-1483)亦当作如是解。

新疆的石油城市克拉玛依Qaramay也是维吾尔语“黑油”之意,在维吾尔语中Qara字面意思为‘黑’外,还有高大、神圣、宽广、辽阔[33]“Qara字面意思为‘黑’,但在早期突厥语里也指方向的原初点即北方,从而延伸出‘首要的’、‘主要的’等含义。”[34]

在蒙古语中qar-a是常用形容词,本意是“黑”。以qar-a为基础或以qar-a一个成分可以构成下列各种复合词:

蒙古语的qar-a有“苦”“恶”等语义的语词如:

qar-a arur“暴躁”;qar-a ajil“粗活、苦活”;qara ariki“白酒”;Qar-a ule“坏事、恶行”。

蒙古语的qar-a有“大”“持久”等语义的语词,如:

qar-a körösö“大汗”;qar-a Širurran“特大风暴”;qar-a sösö“毅力”;qar-a salki“大风”[35]。

在蒙古语里的qar-a既有黑的本义,但在引申义中也衍生出了“苦”“恶”等语义的同时,也有“大”“持久”等褒义的义项。因此,在突厥语民族和蒙古语族民族分布区域冠有qara su或qara/xar muren为河名的语义,理当是强调其“大水”之意,而非“黑”的本意。其他如满通古斯诸语言中也有类似的语义。而且从这些语言的词根分析来看,也与突厥语族和蒙古语族有同源关系。

契丹人对黑色的观念也是十分重要的问题之一,其文化中对黑山、黑岭、黑水诸内容的敬奉十分突出。黑山是契丹人游猎的地域,黑山历来受契丹人的崇拜,视为人死后灵魂的回归地,好人祖先灵魂居所和幽冥世界,故以黑为标志,黑山神主管人的灵魂,在契丹的地位相当于泰山之与汉族,每年举行严格祭祀。在《辽史》中黑山与黑岭有明显的区分。其史载曰:“冬至日,国俗,屠白羊、白马、白雁,各取血和酒,天子望拜黑山。黑山在境北,俗谓国人魂魄,其神司之,犹中国之岱宗云。每岁是日,五京进纸造人马万余事,祭山而焚之。俗甚严畏,非祭不敢近山。”[36]

宋人沈括曾亲历其地,对契丹人的相关风习作了令人信服的记录。沈括的《梦溪笔谈》载曰:昔人文章用北狄事,多言黑山。黑山在大幕之北,今谓之姚家族,有城在其西南,谓之庆州。余奉使,尝帐宿其下。山长数十里,土石皆紫黑,似今之磁石。有水出其下,所谓黑水也。胡人言黑水原下委高,水曾逆流。余临视之,无此理,亦常流耳。山在水之东。大底北方水多黑色,故有卢龙郡。北人谓水为龙,卢龙即黑水也。黑水之西有连山,谓之夜来山,极高峻。契丹坟墓皆在山之东南麓,近西有远祖射龙庙,在山之上,有龙舌藏于庙中,其形如剑。山西别是一族,尤为劲悍,唯啖生肉血,不火食,胡人谓之“山西族”,北与“黑水胡”、南与“达靼”接境。[37]契丹拜黑山,其实表达对死后魂归祖居地的行为,黑山和黑水明显有着高峻、崇高、浩大的意义。契丹文化中“卢龙”即“黑水”的理解当与藏缅语民族地域内的“泸水”等同[38]。

鸟居龙藏曾经实地考察过契丹黑水、黑山及其他契丹古迹,认为黑山、黑岭[39]确实是契丹边界的最北位置。他指出黑水源自庆州黑山,大约因为北方的水以黑色的居多,因此卢龙郡即意味黑水,黑山西面有夜来山高峻。这里记录的黑山位于辽上京府城以北的位置,黑山的西南为庆州城。黑山与黑岭相近但不是一座山。辽代的黑水(喀喇穆伦)就是今日的察罕穆伦和(Chagan muren,蒙古语白河)由庆州城东北流来。过庆州城东面即与潢河(shira muren)合流。庆州与黑河相近故《辽史》有“黑河州”,黑岭(又称夜来山,即契丹语的黑)就是今庆云山在庆州黑河西面,其下辽代帝陵三座,出土契丹文哀册等遗物;黑山在黑河东方。黑山被视为黄泉界;而黑岭则被视为未开化的蛮族居地,故被视为黑暗蛮昧未知的境域。[40]依旧强调黑者为大,黑者为尊的“黑”的引申义,黑山、黑岭、黑水之外的境域则在蛮荒之区。

契丹人之后的蒙古人把契丹时代的即辽代的黑水(喀喇穆伦Qara muren)名更改为的察罕穆伦(Chagan muren,蒙古语白河),其中的深意值得探究。此外,契丹人崇“黑”,甚至国名都用“黑”作定语亦可见契丹文化对黑山、黑水等各物的尊崇。例如契丹小字道宗哀册的册盖,刘凤翥先生对哀册的契丹小字的最新解读成果表明,应为“大中央哈喇契丹仁圣大孝文皇帝哀册文”之意。[41]“哈喇”即“黑”之意。西辽仍称哈拉契丹是表示对辽朝正统的继承。并认为“阿穆尔”一词的渊源是:早在隋唐时期,我国既称黑龙江为“黑水”。辽代契丹人把“黑水”意译为契丹语,发音为“哈喇没里”。达斡尔语因袭契丹语,称黑龙江为har muru,仍为“黑水”之意。俄国人又把har muru音译为俄文Amyp一词。汉文又把Amyp音译为“阿穆尔”。其音源于契丹语“哈喇没里”,其义源于汉文“黑水”。[42]

由上述例子可知,在阿尔泰语系诸语言中,Qa⁃ra“喀喇”普遍的意思是“黑”。但是用于专有名词的固定构式中Qara即“黑”字不单有表示黑色之义项,当然不可以简单归因于崇尚黑色的民俗;Qara作为修饰语,意在突显语词语义中的“首要”“强大”“辽阔”等义项,如蒙古帝国时代的哈尔(喀喇)和林亦即是Qara Qorum,其义即高大的昆仑山(雄伟的都市)、哈剌契丹也就有伟大的契丹之意、喀喇(阿)穆尔(Qara Amur)也就有大江、大河之意。

河西走廊及其毗邻区域古来为东西方文化交流、碰撞、融汇之所,古印欧人与古汉藏人的对垒与接触亦在此间。其后古代突厥语民族与汉人和藏缅语族群集团之间亦有长时段的交往一直持续至现今。因此,“黑水”的命名和相关观念的传播亦自在情理中。

四、余 论

古语云:“理无二致”,各民族对色彩的认知自会有独具特色的理解和分类,但是也定会有认识和分类的一致之处,亦即人类认知共性。如将红色与火、血联系;白色与冰雪、乳汁联系。人类的视界中,能够吞噬一切的颜色不是白色和光明,而是压倒一切的黑色。因此在许多语言中,黑色一词除了标识颜色外,其最基本的引申义往往会与巨大、尊贵、辽阔、纯正、清亮等义项相关。

除了上述西夏的黑水,中国西北和东北及西南各地不少河流以黑水命名表明此间有关联。历史地理研究中争议最多的问题主要集中在黑水的地望问题。由于黑水涉及的河流众多,加上分布范围广,纠缠日久而莫衷一说,故清儒有“古今山川异名,固难求其必合”[43]的感慨。在古代五行与五方五色的配对中,五行中北方属水,玄武,尚黑;这种观念在汉族和非汉语民族中都有不同程度接受和传播,因此,以黑水命名的河流主要散布在西北、西南、东北三个方向也就自在情理中。

屈原在《楚辞·天问》中发问:“黑水、玄趾,三危安在?延年不死,寿何所止?”闻一多回答:“玄趾、玄丘、员丘,异名同实,在黑水中,即所谓不死之山。”[44]他们的意见即可理解为:黑水是一条同古人的不死观念相联系的河流,实际上是一条想象的河流。《山海经》中之所以会出现这么多关于黑水和西北大荒的描写,其原因便在于黑水被视为太阳复生之水,西北大荒被视为太阳再生之处——因而是生命永恒和生命复活的标志。这种情况联系于古人关于死亡的一种特殊的理解:在他们看来,死亡是向神灵的复归,是同神灵相结合的生命,因而是真正永恒的生命。这种跨越死亡而追求永恒的生命崇拜观念,由于龟的冥神性格,由于以白昼和黑夜的交替代表生死交替的太阳观念,结晶而为黑水神话。黑水神话便成为关于生命循环、太阳运行的一个神话系统。[45]

总之,“黑水”的名称繁多,分布广泛,以目前的研究大致可以推断:“合离水”可能与古突厥语有关;弱水(若水)与古藏缅语,尤其是与藏语的nagchu有关联;而“额济纳河”为蒙古语音译西夏语;“张掖河”源出公元前121年由汉武帝派霍去病西征,战败匈奴后始设张掖郡,取“断匈奴之臂,张中国之掖(腋)”之意的史实。其他西南藏缅语诸语言中的“黑水”大多喻指山河并列的大江大河。东北和西域的阿尔泰语诸民族居地的黑水之语义也大致如此。“黑水”的名称汉语、阿尔泰诸语言、藏缅语诸语言在表述上因语言而异,但大多数语言中“黑水”一词,除了指河水的颜色为黑色、清亮、黝黑外,更多的是强调“黑水”的引申义,即“大江”“大河”之意。无论是五方与五色的配对而出现的“黑水”,还是神话学意义的生命永恒的象征“黑水”。甚至是“黑水”一词在不同系属的语言中,其词源的语音形式,是观念传播类推使然,还是偶合之故,仍值得我们作进一步的寻绎,本文权充引玉之砖。