《文会图》里的茶事探析

2018-11-16常雷

常 雷

(鲁迅美术学院设计史论筹备组,辽宁 沈阳 110000)

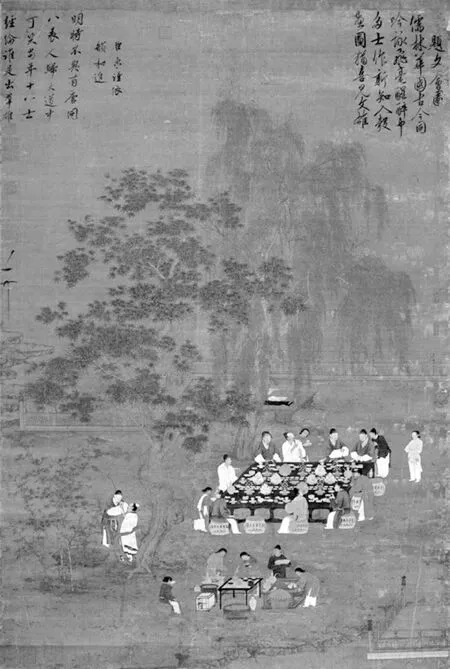

茶作为中国古代七件雅事“柴米油盐酱醋茶”之一,成为古人日常生活中不可缺少的事物。茶始于神农,兴于唐,炽盛于宋。宋时开启全民饮茶之风,自天子以至庶民,皆以饮茶斗茶为乐,由此连带出不少与茶相关的文化现象、风俗或观念,极大地丰富了宋人的日常生活与社会生活。宋朝及后世的诸多画家都曾执笔描绘过日常生活中的茶事,其中将茶事绘入丹青而成翘楚者,不得不提及宋徽宗赵佶(1082年-1135年)。作为皇帝的赵佶虽治国无方,但作为一个文人,其书画均可彪炳史册。同时,他深谙饮茶之道,不仅亲力躬行写出茶叶专著《大观茶论》,而且也留下不少与茶有关的书画,《文会图》(图1)便是其中翘楚。

一、文会雅集、推杯换盏

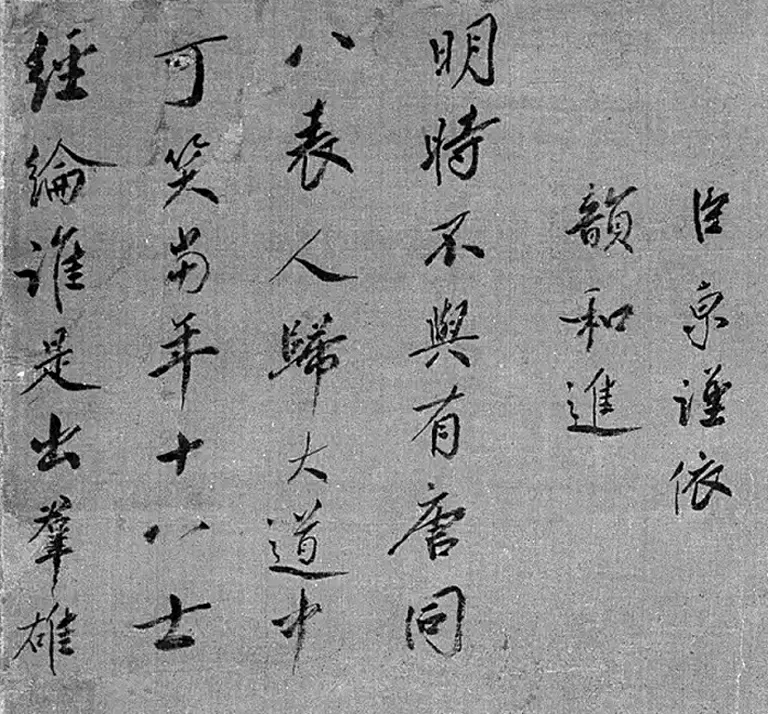

“文会”是古代文人雅集形式之一,意指文人贤士吟咏诗文、切磋学问的聚会。《文会图》一画描绘的即是文人贤士雅集品茗的场景。此画全景式构图,虽场面宏大、人物众多,但工细精丽、繁而不乱。画上方分别有徽宗赵佶和宰相蔡京(1047年-1126年)的题诗。上方右侧为徽宗赵佶的题画诗(图2):

图1 《文会图》宋代 赵佶 绢本设色

图2 《文会图》局部1

儒林华国古今同,吟咏飞毫醒醉中。

多士作新知入彀,画图尤喜见文雄。

诗中徽宗首先客观描述了当时参与文会的文人们喝酒吟咏、文采焕发的景象,然后引用了唐朝太宗皇帝李世民(626年-649年在位)的一则佚事,出自晚唐诗人王定保《唐摭言》卷一:太宗“尝私幸端门,见新进士缀行而出,喜曰:‘天下英雄,入吾彀中矣’”,此处含义为徽宗赵佶自诩唐太宗,招揽天下学士为其所用。

上方左侧为宰相蔡京的和诗,按照和诗“步韵、依韵、从韵”的特点,是故和诗的第一、第二和第四句最后一个字用了徽宗题诗中相同的字,他这样写道(图3):

图3 《文会图》局部2

明时不与有唐同,八表人归大道中。

可笑当年十八士,经纶谁是出群雄。

蔡京附和并夸赞了徽宗赵佶召集的文会极其热闹,有才能的人都来归心了,甚至胜于唐朝。其中“当年十八士”等句表明《文会图》可能借鉴了“十八学士”这一主题。“十八学士”源于历史典故,指唐朝时的十八位人才。据《资治通鉴·唐纪五》记载,公元621年,唐太宗李世民做秦王时建文学馆,罗致四方贤士为参谋,以杜如晦、房玄龄、于志宁、苏世长、姚思廉、薛收、褚亮、陆德明、孔颖达、李玄道、李守素、虞世南、蔡允恭、颜相时、许敬宗、薛元敬、盖文达、苏勖十八人并为学士。后薛收死,补刘孝孙。复命丹青宰相阎立本(约601年-674年)为十八学士画像,以彰显礼贤下士之德,后世画家均喜好援引此典故为画题。

需要补充的是,虽然《文会图》上有徽宗赵佶的“瘦金体”题诗、“天下一人”画押,以及蔡京的和诗,但仍不确定为徽宗赵佶的真迹,亦有可能是徽宗设立的翰林图画院画师所为。但凡画院有艺术杰作出现,徽宗习惯于在喜欢的画作上题字(如《听琴图》中“听琴图”三字)、题诗,并且签名画押。不过,《文会图》创作于北宋时期,并受到皇帝赵佶的肯定,这是毋庸置疑的。[1]

题诗的下方可以看到一处优雅、宽敞的临水庭院,四周栏楯围护,三棵巨大且枝繁叶茂的古树占据了画面的中部,一棵是柳树,另外两棵可能为槐树和七叶树,交缠相绕,是为“连理”,乃祥瑞之兆。徽宗赵佶曾不断以瑞鹤、金芝、奇石等元素绘制祥瑞图像。[2](P421)祥瑞之树下(图4)设有黑漆箱型大食案,

图4 《文会图》局部3

案上琳琅满目又井然有序的摆放着碗筷、盘碟、六瓶插花,以及八盘瓜果。九人围案而坐,推杯换盏。独坐于食案一侧的人物可能是这场活动的主人,宾客则三位、或四位分别落坐于其他几侧。食案右侧一绿衣男子正起身站立,似乎打算为席中各位拍板唱词一番。食案四周有侍者几人在端茶倒水,忙前顾后。不远处的竹边树下两人正在偶语对谈,一人倚靠手杖,一人身衣鹤氅。柳树之后隐约可见一石案,案上置有瑶琴、琴谱、以及常与瑶琴同框出现的香炉等。自古“琴棋书画”被称为“文人四友”,是文人修身养性所必须掌握的技能。作为“琴棋书画”之首的“琴”出现在画中,一方面突显了文人趣味,另一方面也跟徽宗赵佶酷爱弹琴有关,譬如北宋翰林图画院职业画师作品《听琴图》,描绘的便是徽宗赵佶亲自抚琴的景象。①

①《听琴图》因有徽宗赵佶题名与画押,作品一度被认为是赵佶所画,后经学者考证,此幅应为翰林图画院职业画师所绘,而图中抚琴者可能是徽宗赵佶本人。

二、点茶品饮、见图识物

既然画的主题是文人雅集,自然少不了茶事品茗。大案不远处便是一处备茶场景(图5)。由于宋朝院体画工整细致的写实画风,通过图像可以较清晰的看到宋朝茶事器具。

图5 《文会图》局部4

自右至左,大致有茶床、茶几和汤瓶等。茶床前有一侍者双手捧一花卉纹青瓷大盘;茶桌之上有数只青白釉茶盏、黑漆盏托等,桌前一侍者正手持长柄茶匙从茶罐中舀取茶末放置茶盏中;炉上煨火煮水的汤瓶前置有水瓮、茶箧,茶箧半开,内可见茶饮器具;左下方有一位双丫发式的茶童坐在矮墩上的,或许是又累又渴,正端着碗,旁若无人的畅饮。[3]这个局部的描绘正向观者展示了宋朝当时流行之“点茶”的备茶片段。所谓点茶即是把竹青色的茶末倒入茶盏中调成膏状,然后使用汤瓶多次轻点沸水调茶,这一过程是为“点”。然而具体实施起来相对复杂,据徽宗赵佶在其2800多字的专著《大观茶论》中“点茶”步骤记载:“点茶不一,而调膏继刻。以汤注之,手重筅轻,无粟文蟹眼者,谓之静面点……七汤以分轻清重浊,相稀稠得中,可欲则止。乳雾汹涌,溢盏而起,周回凝而不动,谓之咬盏。宜均其轻清浮合者饮之,《桐君录》云,‘茗有饽,饮之宜人’,虽多不为过也。” 赵佶认为点茶须得汤注击拂七次,看茶与汤水调和后的浓度轻、清、重、浊适中方可。

徽宗在书中提到的“击拂”是整个点茶过程中极其重要的环节。通俗的讲是使用一种名为“茶筅”的工具,此物一般为竹制,一端削成竹篾,用细线将竹篾捆绑、加固呈喇叭状后,用其在沸水冲点的茶汤里不断搅动,使茶汤产生丰富而绵密的泡沫,这个过程就是击拂。点茶“击拂”工具主要有两种:茶匙和茶筅。北宋初期击拂茶汤主要用金属制的勺状茶匙。可以看到,《文会图》中备茶侍者从茶罐舀茶的即为茶匙。茶匙原先用来量取,在此基础上又增加了击拂茶汤的功能。北宋书法家蔡襄(1012年-1067年)《茶录·器论·茶匙》中明确写道:“茶匙要重,击拂有力,黄金为上,人间以银、铁为之。竹者轻,建茶不取。”北宋中期茶筅取代了茶匙,徽宗在其《大观茶论·筅》记载了竹制茶筅的选择和制作:茶筅以筯竹老者为之,身欲厚重,筅欲疏劲,本欲壮而末必眇,当如剑脊[之状。盖身厚重,则操之有力而易于运用;筅疏劲如剑脊],则击拂虽过而浮沫不生。”可知茶筅最适以老竹制作,筅身根粗厚重,筅刷部分是剖开的细密竹条,形状有平行分须和圆形分须。茶筅的这种细长竹刷结构,可在之前茶匙击拂茶汤的基础上同时对茶汤水纹进行疏理,结合汤瓶中的沸水,甚至可调制出类似现代花式咖啡“拉花”般的视觉效果。

相较于唐朝的煎茶法,点茶法由宋朝文人推行,经徽宗赵佶专著《大观茶论》上行下效的影响、皇室贵族对茶饮的重视与对茶事活动的广泛介入,形成了宋朝举国饮茶之风。今日日本的“抹茶道”,原型就是宋朝的“点茶”。

此外,《文会图》中描绘的其它茶事器具,在徽宗所著《大观茶论》中均可相应对照,可以说是对文字记载宋朝点茶场景的图像呈现,具备图文互证的效果以及史学价值。

宋朝点茶多用白釉瓷、青白釉瓷、青釉盏等,在《文会图》中可辨认出137件瓷器。其中85件为定窑白釉瓷,52件为青白釉瓷。[4]随着“点茶”在宋朝成为一种极其普遍的饮用方式,宋人在饮用“点茶”时不再只满足止渴的简单需求,而是增添了诸如“斗茶”这样的趣味活动。斗茶贵“斗色”,为衬托白色的茶汤以便观察茶色,宋人斗茶时最爱建窑黑釉瓷盏,这是因为:首先,釉面漆黑,可反衬茶汤的纯白鲜明;其次,瓷胎厚重,茶汤不易冷;再次,黑釉吸水率极低,不易留下水痕。徽宗在《大观茶论·盏》中写到:“盏色贵青黑,玉毫条达者为上……”的建窑黑釉兔毫盏无疑是理想的斗茶“神器”。[5]

在宋朝茶盏也不是单独使用的,要搭配盏托,画中茶桌上可见8件黑漆盏托。所谓盏托,是一种与茶盏配套使用的茶具,用以承载茶盏,目的是避免“盏热烫指”。宋朝盏托多为木制,大概取其隔热与轻便。盏托施以大漆,且常以红黑二色。倘若黑漆盏托搭配上建窑黑釉盏,盏中盛有绵密细腻的乳白色茶汤,仅就视觉上就足已夺人眼目了。

《文会图》中炉上煨火煮水的汤瓶,亦可曰“执壶”。以汤瓶注盏,可直接点茶。为便于点茶,汤瓶流嘴“圆小尖利”是宋朝汤瓶的重要特点。从画中侍者所执汤瓶可以看出,汤瓶的造型大腹小口,执与流在瓶腹肩部,且流较峻削、呈弧形、曲度较大,较为符合注汤点茶的实用功能。徽宗《大观茶论·瓶》对汤瓶的形制与注汤点茶的关系做了进一步的阐述:“瓶宜金银,大小之制,惟所裁给。注汤利害,独瓶之口觜而已。觜之口欲[差]大而宛直,则注汤力紧而不散;觜之末欲圆小而峻削,则用汤有节而不滴沥。盖汤力紧,则发速;有节而不滴沥,则茶面不破。”

三、以图证史,还原真相

括而言之,《文会图》既是一幅不可多得的茶事佳作,又是一幅难能可贵的历史写照。从审美角度看,学习体会这幅北宋院体工笔画杰作的风格技法,可以为当下中国工笔画的创作带来更多的灵感启发;从历史角度看,《文会图》虽是一幅人物画,但画面还呈现出对园林、家具、服饰、发式、茶事器具等事物的细节描绘,亦为观者打开了一条视觉性的“接近”历史真相的通道。[6]这种“以图证史”的功能,将有助于我们通过绘画去认识历史,也有助于我们更深入的欣赏和理解绘画。

绘画虽是对事物的艺术反映,但是也记录着历史,可以成为解读历史的重要证据。英国历史学家彼得·伯克(Peter Burke,1937年-)的《图像证史》在中国学界掀起了“图像证史”的研究热潮。彼得·伯克在导论中开篇明义地说,《图像证史》一书的“主要内容是关于如何将图像(images)当作历史证据来使用。写作的目的有二:一是鼓励此种证据的使用,二是向此种证据的潜在使用者告知某种可能存在的陷阱。”[7](P3)

我们在研究绘画这类艺术图像时,可以与历史文献构成图文互证和有益互补。但在某些情况下倘若缺乏艺术史领域的相关知识,难免在使用图像材料上犯错,要么把图像当成插图来使用,要么把图像作为历史文献的旁证,以弥补文献材料的不足。同时,由于绘画是画家主观能动性的创作,势必或多或少带有程式化画法和对当时客观物象的主观改造,因此,我们须得提防以图证史的“陷阱”,唯有客观、审慎的将对象纳入当时的历史情境中去,才能更好地认识历史、欣赏艺术。