数学史融入数学课堂的个案研究

2018-11-15江苏南通市唐闸小学226000

江苏南通市唐闸小学(226000) 刘 莉

【课题】神奇的数

【教学内容】苏教版教材五年级下册因数和倍数单元“你知道吗?”

【教学目标】

1.探索完美数和斐波那契数列的相关知识;

2.通过探索,感受猜想和探究的重要性;

3.学会探究数学规律的一般方法,激发学生对数学学习的兴趣。

【教学重难点】探索完美数和斐波那契数列。

【教学过程】

一、课前欣赏

师(出示“神奇的大自然”微视频):大自然神奇吗?其实数学和大自然一样神奇。今天,就让我们带着智慧的眼、好奇的心,一起探索神奇的数。

【设计意图:通过感受大自然的美,感受数学与大自然息息相关。】

二、认识完美数

师:在上个单元的学习中,我们认识了因数,说说这几个数的因数有哪些?其实因数中还藏着一些秘密,想知道吗?

师:这里每个数的因数中,除本身外,算一算其余的因数的和,再与本身比一比,哪个数与众不同?

生1∶6。

师:它有什么特别之处?

生2:6的因数有1、2、3、6,除6以外的因数是1、2、3,相加的和正好是6本身。

师:像6这样的数,叫作完全数。完全数是数学中最美妙的一类数,也叫完美数。回味一下,什么样的数,能称为完美数?

【设计意图:从完美数的特别之处揭示完美数的概念,激发学生探索完美数的兴趣。】

师:你们想寻找下一个完美数吗?准备怎样找?

(引导学生有序思考,组织学生分组探究)

生3:28的因数有1、2、4、7、14、28,1+2+4+7+14=28。

师:太好了,终于找到了!

【设计意图:寻找完美数的设置,目的在于让学生经历探究的全过程,虽然有些漫长,也不断经历失败,但是在失败中学生学会了合作,学会了坚持,积累了学习经验,最终体会到发现的快乐。】

师:我们通过耐心地列举,细心地计算,小心地验证,终于找到第二个完美数——28,我们的发现和数学家的发现完全一样。看来,要成为数学家也不是那么遥不可及的事情。

【设计意图:让学生感悟到数学家探索的过程也是这样的漫长,也是困难重重,只有坚持不懈、勇于挑战,才能发现更多数学奥秘。】

三、认识并进一步探索斐波那契数列

师(播放微视频):这个数列叫什么?(斐波那契数列)斐波那契数列究竟有什么神奇之处呢?

生1:1+1=2,1+2=3,2+3=5……

师:以此类推,有什么规律?

生2:前2个数之和等于后一个数。

师:斐波那契数列在自然界中经常出现,最能给人启发的是这些数呈现出的漂亮模式。

(教师引导学生看到隐藏的斐波那契数列,要求学生拿出探究单,小组合作一起研究)

生3:6=2×3,15=3×5,40=5×8……

师:为什么1、1、2、3、5和8的平方数之和等于8×13?

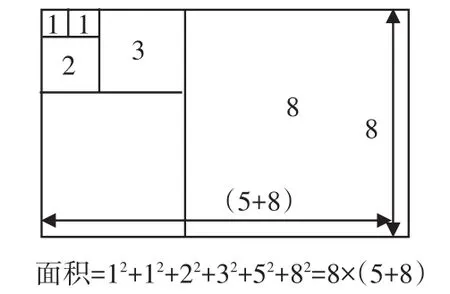

师:数学家华罗庚爷爷说过“数形结合百般好!”,那么老师就用一个简单的图形来解释。

这个长方形的面积是多少?

一方面:面积=组成它的小正方形的面积之和,

它的面积=12+12+22+32+52+82=104;

另一方面:这是一个长方形,面积=长×宽,宽是8,长是(8+5),面积就等于8×(5+8)=104;

不同的方法,但都是同一个长方形的面积,计算出来的结果一定是相等的。

那么1,1,2,3,5,8的平方和一定等于8×13。

师:很多数学知识都有着妙不可言的一面。我们研究完美数和斐波那契数列,都是希望同学们能学会观察,学会思考!

【案例反思】

一、数学史融入课堂不是为了数学史的教学,而是为了数学教学

在本节课中,执教者结合因数单元的知识,对苏教版教材五年级下册“你知道吗?”中的简单内容“完全数知识”进行了合理补充和适当拓展,精心地进行教材重组,设计了适合学生研究的教学环节,引导学生沿着科学家探索发现的路径走一走,不仅巩固了因数的知识,更让学生经历了探究中会经历的失败、无奈,但最终又在坚持中获得了成功的全过程,体验了发现后的快乐和成就感,这样的过程是有价值的。

其次,在探索斐波那契数列的过程中,不仅仅是为认识数列本身的规律,由此衍生出的其他规律,更能激发学生的学习兴趣,尤其是数形结合帮助学生理解“为什么12+12+22+32+52+82=8×(5+8)”,更是课堂中的一个亮点。这种课堂,是能激发学生深度思考的课堂,更是能提升学生数学素养的课堂。

虽然斐波那契数列并非苏教版教材中的内容,但是作为一名数学教师应该了解这个数列,也值得教师带领学生去研究这个数列的内涵。执教者借助“认识完美数”的契机,将斐波那契数列融入课堂,以“神奇的数”为题,巧妙地引入数学史的知识,让学生在短短四十分钟的课堂上收获了更多的数学知识,还渗透了数学思想,这样的课堂怎能不受学生青睐?

二、数学史融入课堂是为了更好地顺应逻辑走向

教师引领着课堂,教师的教学理念和教学思想直接决定了课堂的深度。如果教师能够关注儿童的生活经验,寻找数学知识的来源,那么教学就会符合生活的逻辑,学生的学习就像呼吸一样自然。

如果教师了解数学史,就可以用浅显的情境去凸显数学思想的深刻内涵,使得数学教育于具体中见深邃,于浅显中见厚重,教学就能焕发思想的光芒和经典的力量。

三、数学史融入课堂是为数学本质的呈现提供厚实的背景

课堂教学中的“教”与“学”,都是围绕教学内容展开的。将数学史融入课堂,就是为数学本质的呈现提供了厚实的背景,在强有力的背景支撑下,抽象的数学概念将变得丰富和生动。

综上所述,作为一名数学教师,不但要研读数学史,还要创造性地将数学史融入数学教学,这不仅是有意义的,更是必要的。只有让数学史成为数学课程的组成部分,润物无声般地进入课堂,才能使数学课堂反映出数学背后厚重的历史。