RCS和RC空间框架的Pushover对比分析

2018-11-12闽西职业技术学院福建龙岩364021

何 芮 (闽西职业技术学院,福建 龙岩 364021)

0 前言

钢梁-混凝土柱(RCS)框架和普通的钢筋混凝土(RC)框架相比,具有更加优越的性能,近些年受到了越来越多的关注[1-3]。诸多的试验和仿真模拟表明,梁和柱分别采用不同的材料能更好地发挥出自身的优势。虽然从上个世纪80年代开始,海内外就已经对RCS空间框架结构的抗震性能做了很多研究工作[4,5],但缺乏它处于地震高烈度区的研究结果。本文使用有限元软件ETABS,分别对层数不同的3组RC空间框架和RCS空间框架做了多遇地震和罕遇地震作用下的静力弹塑性(Pushover)研究[6,7],重点对比分析了这两种空间框架在刚度、强度、稳定性和延性等方面的性能。

1 模型概况

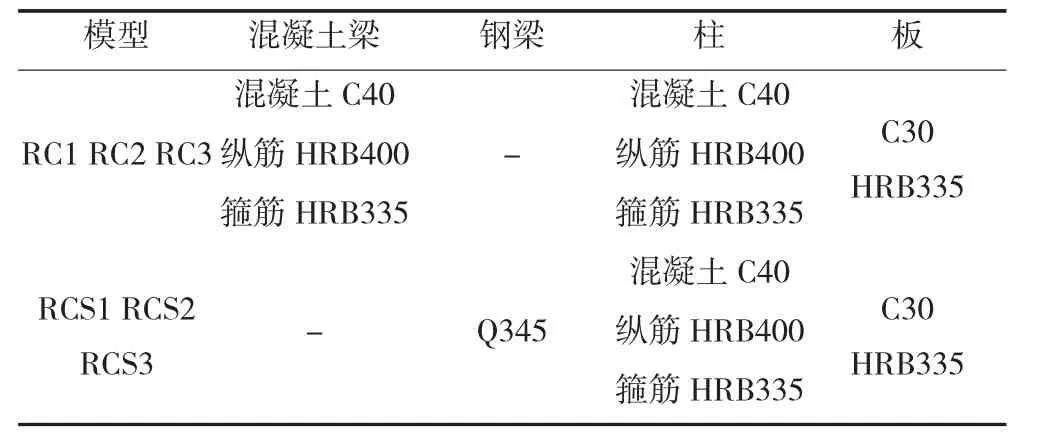

利用ETABS软件,建立3组RC空间框架及RCS空间框架模型,分别命名RC1和RCS1、RC2和RCS1、RC3和RCS3,框架的平面布置图见图1。模型的层高均取3.3m;第1组层数为三层,第2组层数是五层,第3组层数是八层;梁、柱截面尺寸见表1。同种框架选用一样的材料,现浇板的板厚取值120mm,主要材料的强度见表2。C40混凝土质量密度为2550 kg/m3,弹性模量取为32500;钢材质量密度为7850 kg/m3,弹性模量取为20600。

设计资料:屋面和楼面的恒载取值1.0kN/m2(除去楼板自重),活载取值2.0kN/m2;假定工程位于抗震设防烈度7度区(0.10g,第一组),抗震等级三级,特征周期0.35s,场地类别是Ⅱ类;基本风压0.45kN/m2,风荷载体型系数μs=1.3,地面粗糙度C类;环境类别为一类,框架结构的阻尼比取0.05。

图1 结构平面图(mm)

梁柱截面尺寸 表1

主要材料的强度 表2

2 多遇地震Pushover分析

通过程序(ETABS)地震反应谱分析、设计、校核以后,做出结构模型在受到多遇地震作用时的静力弹塑性分析。经过查抗震规范可知特征周期值0.35s,水平地震影响系数的最大值是0.08。3组模型在多遇地震下的楼层位移、层间位移及层间位移角分别见表3、表 4、表5。

RC1与RCS1框架楼层位移和层间位移(角) 表3

RC2与RCS2框架楼层位移和层间位移(角) 表4

RC3与RCS3框架楼层位移和层间位移(角) 表5

分析表3~表5可得:①RC1框架最大层间位移角的值是1/1257rad,RCS1框架最大层间位移角的值是 1/755rad,RC2框架最大层间位移角的值是1/1205rad,RCS2框架最大层间位移角的值是1/685rad,RC3框架最大层间位移角的值是1/1189rad,RCS3框架最大层间位移角的值是1/597rad,均比弹性层间位移角的限值1/550更小,符合规范规定;②RCS框架与RC框架相比,前者的层间位移更大,原因在于3个RCS模型在设计和分析过程中选取的型钢梁的刚度比混凝土梁的刚度要小,因此在将来的研究过程中,要加强研究组合梁。

3 罕遇地震Pushover分析

3.1 能力谱分析

当框架受到罕遇地震作用时,进入到弹塑性状态的概率较大,以下运用静力弹塑性的分析方法研究模型。

设防烈度7度区,水平地震影响系数的最大值取0.50,阻尼比0.05,特征周期值Tg=0.35s。TRC1=0.5s,TRCS1=0.725s;TRC2=0.702s,TRCS2=1.173s;TRC3=1.067s,TRCS3=1.742s。Tg<TRC1≤5Tg,Tg<TRCS1≤5Tg,Tg<TRC2≤5Tg,Tg<TRCS2≤5Tg,Tg<TRC3≤5Tg,Tg<TRCS3≤5Tg。利用ETABS程序中采用的ACT40转化为中国规范中的反应谱来确定反应谱参数CA和CV,求出CA和CV的值见表6。3组模型在到达性能点时候的能力谱曲线见图 2~ 图 4。△roof=0.041m,由于△roof=0.041m<×9.9=0.198m(1/50为抗震规范当中给出的弹塑性层间位移角的限值);RC2框架结构的性能点Sa=0.214,Sd=0.040经过转换,可得 V=9277kN,△roof=0.067m<×16.5=

模型 RC1 RCS1 RC2 RCS2 RC3 RCS3 0.207 0.215 0.214 0.226 0.224 0.235 0.181 0.188 0.188 0.198 0.196 0.206

图2 RC1、RCS1能力谱曲线

图3 RC2、RCS2能力谱曲线

图4 RC3、RCS3能力谱曲线

分析以上3组能力谱曲线可知,受到罕遇地震作用的时候,RCS1、RCS2、RCS3框架均没有达到弹塑性阶段,仍处于弹性阶段;RC1、RC2、RC3框架结构均已处于弹塑性阶段。说明相比于RC框架模型,RCS框架模型拥有更强的抵御地震作用的能力。

RC1框架的性能点 Sa=0.192,Sd=0.0316,经过ADRS格式谱加速度公式的转换,可得V=9316kN,0.330;RC3 框架结构的性能点 Sa=0.066,Sd=0.083,经过转换,可得V=8977kN,△roof=0.109m<×26.4=0.528m。因此可知,RC1、RC2、RC3 框架结构的顶点位移均满足弹塑性极限值的要求,并符合“大震不倒”的规定。

3.2 基底剪力和顶层位移分析

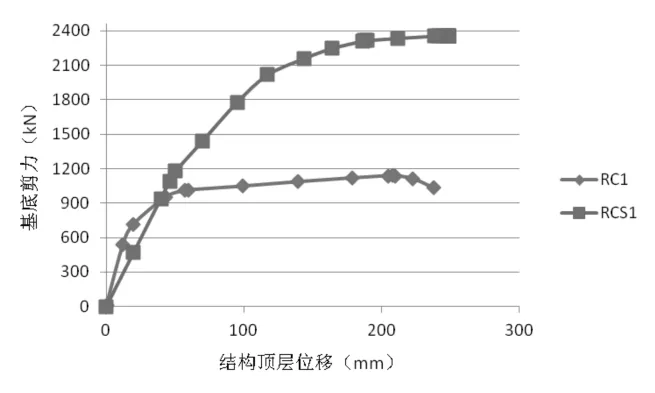

3组模型的基底剪力和顶层位移之间的关系曲线(Pushover能力曲线)如下图5~图7。

图5 第1组模型Pushover能力曲线

图6 第2组模型Pushover能力曲线

图7 第3组模型Pushover能力曲线

由上面3组模型的Pushover能力曲线看出,RC框架模型和RCS框架模型的能力曲线均为平滑的曲线,经历了弹性阶段、弹塑性阶段以及塑性阶段,最终破坏。在结构处于弹性阶段,且顶层位移相同的条件下,RC框架模型的基底剪力值更大。达到弹塑性阶段以后,RC框架和RCS框架开始产生塑性铰,结构的整体刚度明显下降。伴随监测点位移增加,RCS框架的变形迅速,在塑性阶段,模型基底剪力的绝对值渐渐达到稳定;而RC框架在塑性阶段时,基底剪力的绝对值先上升,之后便下降。与RCS框架结构相对比,RC框架结构的屈服点与极限点所对应的基底剪力值仅达到它的1/2左右。因此可判定,RCS框架的极限水平承载能力更高,可以承受得了更大的地震荷载。

另外,由Pushover能力曲线还可看出,RC框架结构在形成机构时便结束了运算,达不到模型预先设置的监测位移值,而RCS框架架构是在达到模型预先设定的监测位移值后才结束运算。通过计算模型的延性,可知RCS框架的延性比RC框架更好。因此可判定,RCS框架抵抗变形的能力更强,位移延性也更好。

3.3 刚度退化

3组模型的刚度退化曲线如下图8~图10。

图8 第1组模型刚度退化曲线

图9 第2组模型刚度退化曲线

图10 第3组模型刚度退化曲线

由以上3组模型的刚度退化曲线可知,初期RCS框架结构的刚度明显小于RC框架结构。究其原因,是由于软件模拟的限制,模型在分析和设计过程当中,并不是按照组合梁设计,而是按照型钢梁来设计。如果在试验过程中采用组合梁设计、分析,RCS框架的初期刚度会显著增大。然后在受到罕遇地震作用的时候,3组模型均到达塑性变形阶段。比较3组模型的刚度退化曲线,可知RC框架模型的曲线更陡,刚度退化的比较快;而RCS框架模型的曲线比较平缓,刚度退化较慢,并且RC框架模型比RCS框架模型在后期的刚度值更小。RC框架结构的刚度退化过快,很容易发生框架的急速破坏甚至会出现整体倒塌。因此可判定,RC框架结构的柔度更大,RCS框架结构的刚度更大,使RCS框架结构发生单位变形所需要的荷载值也更大,更不易出现倒塌破坏。

4 结论

通过多遇和罕遇地震作用的分析,可得到以下结论。

①3组模型中,RCS框架结构与RC框架结构相比,在梁高降低150mm的前提下,仍可抵抗更强的地震作用,有更好的性能。说明施工中采用钢梁-混凝土柱组合结构的框架,可以增加建筑的空间净高,更适合用于大跨度建筑中。

②受到罕遇地震作用时,RC框架结构很快便进入到弹塑性阶段,RCS框架结构达到屈服阶段的时间点显著更晚,并且RCS框架的屈服强度与极限强度所对应的基底剪力绝对值明显比RC框架更大,说明RCS框架能够抵抗烈度更大的地震作用,拥有更强的极限承载能力。

③RCS框架结构的位移延性和刚度更大,使RCS框架结构发生单位变形所需要的荷载值也更大,更不易出现倒塌破坏。