由《红楼梦》引《四书》论其对原始儒家精神的复归

2018-11-12贵州大学文学与传媒学院550000

(贵州大学文学与传媒学院 550000)

学界对红楼梦的思想内涵的挖掘各有不同,鲁迅曾言“经学家看见《易》,道学家看见淫,才子看见缠绵,革命家看见排满,流言家看见宫闱秘事……”1,同样,儒学家在进行《红楼梦》研究时,自然看到了仁。

诸多研究将《红楼梦》视为挑战封建等级秩序和封建思想糟粕的古典文学经典,实则相反,不能定其为反封建道统的“宣战书”。尤其曹雪芹在文中多处展现出对儒家思想的认同,而《四书》远非通俗定义的“封建思想糟粕”,反而承载了作者意图传递的儒家文化。

一、《红楼梦》引《四书》考

《红楼梦》诞生于中国古代文人社会,植根于中华传统文化,其思想上不免“沾染”上特有的传统气息。而建国以来的红学研究,大多采取激进批判的态度对待儒家文化,认其为“反儒先锋”,肯定其“反儒倾向”,大有红学与儒学势不两立之态势。显然,这种观点过于偏激,儒家文化作为中华文化的重要支柱,孕育于中华文化土壤上的《红楼梦》与其自然是难以切割,作为儒家文化代表的《四书》,在全书中就多次出现,笔者整理如下。

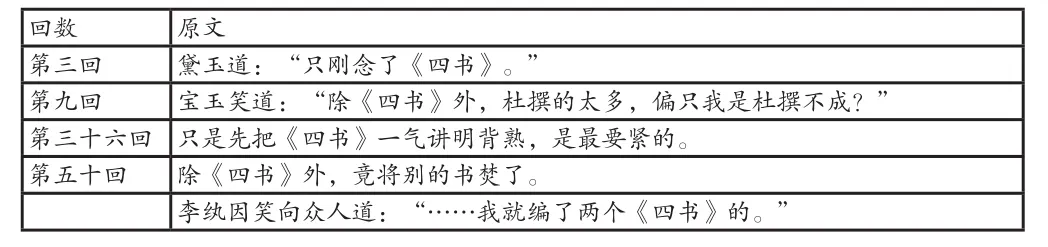

表1 直接引《四书》处

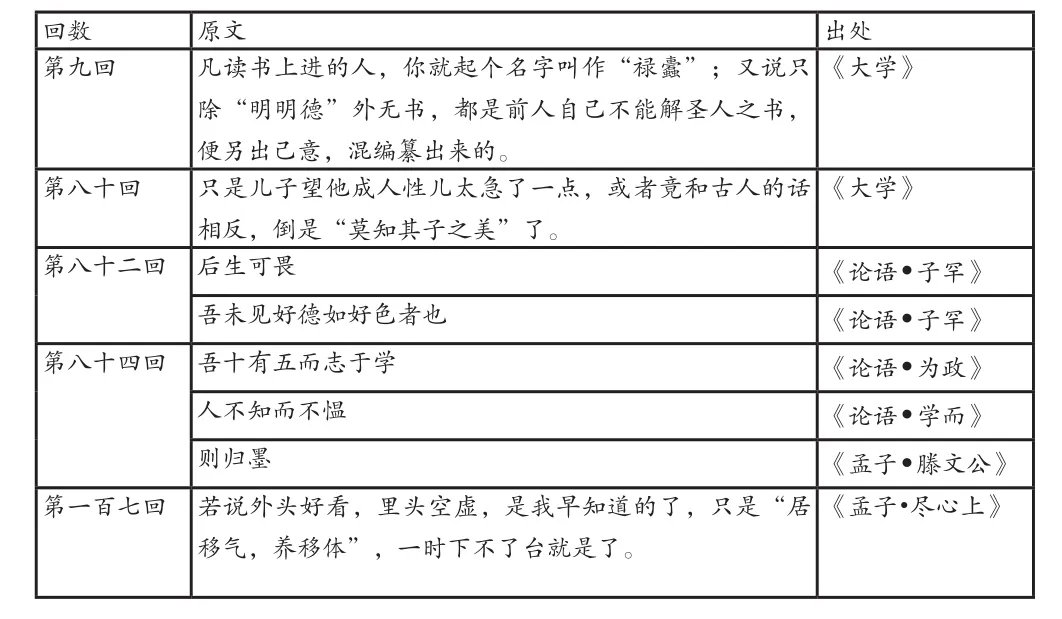

表2 间接引《四书》处

由此可见,书中对待《四书》的态度并不是对立的。老一辈里,贾母显然是通读过《四书》的,第一百七回贾府败落之时话里引《孟子》语极为自然贴切,而贾政将其视为仕途经济的敲门砖,时刻敦促宝玉抓紧学习,并将诗词视为“风云月露,与一生的正事毫无关涉”2。到了小一辈,黛玉初进贾府面对询问,初次回答便只说《四书》,以其敏感心思必然慎重考量过,由此可见她对《四书》的看重。而李纨作《四书》灯谜,一是自己熟悉,作灯谜既要想谜面,又要顾着谜底,非烂熟不得为之。二是知道众姐妹对《四书》谙熟于心,便是将其化为灯谜,也难不倒大家。

至于宝玉,却是将其视作经济学问之外的文化书。如果是为了考取功名而牵强附会来读《四书》,显然是宝玉所厌恶的,但如果抛却其他因素来真正领会四书要义,却是贾宝玉所乐意为之的。尤从“除《四书》外,杜撰的太多”“明明德外无书”等宝玉之言,可见他对《四书》是持肯定态度的,而且这种“‘书’外无书”的表态更突出他对早期孔孟为代表的儒家文化的尊崇之意,表现出对原始儒家精神的向往。

二、《红楼梦》的理学批判

自宋代后,程朱理学在思想上逐渐占据统治地位,朱熹对《四书》作的《四书章句集注》成为科举教材,被考生奉为圭臬。而《红楼梦》中,贾宝玉对仕途经济十分厌恶,第十九回里描述袭人规劝宝玉。袭人替宝玉出主意让他只在人们跟前“作出个爱念书的样儿来”以免他父亲贾政气恼。而宝玉这个人是个公认的混世魔王,不但自己不念书还在背后“混批评”别人。袭人说:

凡读书上进的人,你就起个外号儿,叫人家“禄蠹”;又说只除了什么’明明德’外就没书了,都是前人自己混编纂出来的。这些话你怎么怨得老爷不气,不时时刻刻的要打你呢?”3

在贾宝玉的言语中,似乎存在着一对矛盾。既然攻读儒家经典的人是“禄蠹”,那么为什么又推崇“明明德”呢?而“明明德”恰恰又是儒家的经典语录,这不自相矛盾吗?这是我们对经典产生了误读,进而在认知上出现了偏差。

所谓禄蠹,即窃食俸禄的蛀虫,喻指贪求官位俸禄的人。很多人将其附会为“读书人”,其实不然,宝玉口中“禄蠹”是拿取儒家经典作为仕途经济敲门砖的人。在他看来,儒家经典没有错,错的是利用儒家经典为自己谋取名利的人。庚辰本此处作“又说’只除了明明德外无书’都是前人自己不能解圣人之书,便另出主意混编纂出来的”。注意庚辰本中将“明明德”所代表的书——从小的范围说是《大学》,从大的范围说是《四书》。视为“圣人之书”,就可以看出作者对《四书》本身是一种肯定的态度,他反感的是利用《四书》为自己的学术主张摇旗呐喊的行为。

那么庚辰本中说的“自己不能解圣人之书,便另出主意混编纂出来的”所指何者?其实是经过程朱炮制过的“孔孟”或“以孔孟为幌子的程朱”。那纵观整本《红楼梦》,谁是程朱理学的追随者呢?显然是贾宝玉口中最为讨厌的贾雨村。且看《红楼梦》中的第二回:

雨村罕然厉色忙止道:“非也!可惜你们不知道这人来历。大约政老前辈也错以淫魔色鬼看待了。若非多读书识事,加以致知格物之功,悟道参玄之力者,不能知也。”4

贾雨村的“加以致知格物之功”显然就是理学派的格物致知,这是朱熹注《大学》所提出的方法。《大学》旧本里并没有“格物致知”一章,但据朱熹说旧本里本来是有这样一章的,只是后来没有了。所以为了增补圣人之言,他就来根据程子的意思写一章补进去,成了如今的《大学》第五章了,即“传的五章,盖释格物致知之义,而今亡矣。间尝窃取程子之意以补之”。朱子有言:

所谓致知在格物者,言欲致吾之知,在即物而穷其理也。盖人心之灵莫不有知,而天下之物莫不有理,惟于理有未穷,故其知有不尽也。是以《大学》始教,必始学者即凡天下之物,莫不因其已知之理而益穷之,以求至乎其极。至于用力之久,而一旦豁然贯通焉,则众物之表里精粗无不到,而吾心之全体大用无不明矣。此谓物格,此谓知之至也。

可见贾雨村的儒家思想并不是从孔孟那一派来的正统思想,而是经过程朱改造过的理学思想。据朱熹说,幸好一到宋朝“治教休明”“于是河南程氏两夫子出而有以接乎孟氏之传,实始尊信此篇而表章之。”而朱熹对于二程则表示“亦幸私淑,与有闻焉”5,所以他把《大学》一书编次章节,加以注释“间亦窃附己意,补其阔略”6,最后成了《大学章句注》。朱熹通过将自己的理解与二程的思想相融汇,强行附加在孔孟之后,将孔孟程朱串在一起,形成了一个新的并在宋朝以后的封建王朝始终占据统治地位的“儒家道统”,这种“儒家道统”与孔孟的儒家思想文化是无法画上等号的,是《红楼梦》所厌恶痛斥的。

通过以上我们可以进一步论证出《红楼梦》并不反对四书,也不反对真正的儒家思想,它所批判的是程朱之后为了功名利禄而产生变形的理学桎梏,对于真正承载孔孟之道的《四书》,作者显然是经常攻读、烂熟于心了的,亦赞同其代表的儒家文化。

三、《红楼梦》的修身观

儒家的思想内核是“仁”,《论语·颜渊》有载:“樊迟问仁,子曰:爱人”7,《论语·庸也》载,“子曰:‘夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人’”8。“仁”的本质是处理好人与人的关系,而《四书》所承载的“修身齐家”的儒家思想在《红楼梦》中无处不在,传统的五伦道德、仁爱思想、入世理念在书中随处可见,这正是对原始儒家精神的复归。

修身,要求是德才兼备,而修德又是修身的首要任务,《论语·学而》篇有载:“弟子,入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众,而亲仁。行有馀力,则以学文。”9《红楼梦》中好义修身的甄士隐在未出家以前,正是一个追求儒家“内圣”人格的儒士,也是“君子重义轻利”之德性的践行者。甄士隐亳不看重世间的功利,他不仅对落魄的穷书生贾雨村多有礼让善待,请回家好生招待,而且为其上京赶考准备盘缠,全然不在乎自己在财物上的付出,并特意给好友写了书信为贾雨村进京后的安身解决了后顾之忧,体现出了甄士隐具有儒家“己欲立而立人,己欲达而达人”的精神,这正是儒家文化中理想修身人格。

甄士隐内圣外王,贾府却德不匹位。贾敬为求虚无的长生之道抛家弃国,心无旁逸地专弄那些神丹、神水,玩命地戕害自己的身心,最终直落得一命呜呼却自以为自己得到成仙了。而荣国府的贾赦和贾政,前者又蠢又坏,屡作恶行,连自己母亲身边的大丫鬟都觊觎上了,后者则是个“假正经”,实际上是混沌度日。到了玉字辈,没有老子约束的贾珍耽于享乐,甚至“爬灰的爬灰”,对外还强撑着宁国府的气派,实际上满府除了石狮子外没有一处使干净的。到了贾琏,府中玩弄仆人之妻,府外还偷偷包养了美娇娘。至于《红楼梦》中的主角贾宝玉,却是埋头大观园,只顾着“姐姐”“妹妹”,哪有心思修身度己,连与丫鬟厮混都比修身要来得有趣。

而贾府的女主人们,贾母、王夫人平时吃斋念佛、还愿烧香,对小辈慈眉善目,对丫鬟宽容有加,可是查抄大观园、拆散宝黛之时却毫不心软,杀伐决断,自认所为都是正确的。要么就是连表面功夫的不愿做,诸如主动替自己的相公纳妾的邢夫人,还有放份子钱、逼死尤二姐的王熙凤,她们在“女子无才便是德”的约束下连何谓“修身”都不知。

那么贾府的“才”是否也和“德”一样一塌糊涂?不然,毕竟是世家大族,如果毫无才能,何以做到“百足之虫,死而不僵”呢?外有贾政任工部员外郎,贾珍勉强“撑”起宁国府,贾琏通达家族外交。内有贾母王熙凤,前者老而成精,平日虽不理琐事“乐得清闲”,但是心有一杆秤,在贾府败落后还能做好分配。后者年纪虽轻,但是作为贾府对内的当家人,哪怕入不敷出仍维持着贾府正常运转。

正是因为贾府有才之人缺少道德的指引,在为人处事上没有用正确的思想规范自己,难免会走上歪道,让自己的才能成为将自己推向深渊的利器。

四、《红楼梦》的齐家观

在中国古代,家族的含义远非如今可比。古代中国“家族”是社会统治的基本单位,个人只有依附于家族才能获得认同与尊严。百年贾府是如何“齐家”的呢?那要先看看贾府这个“家”到底是怎样的一个“家”。书中第五十三回曾详细描写了一次祭祖,规矩森严,肃穆庄重,可见贾府作为大家族,是极为重视祭祖这一家族活动的,整个祭祖几乎全员出动,营造出一副家族团结一致的好景象。但是贾家嫡出和旁支贫富悬殊,真的能做到有礼有节,相处紧密吗?我们再来看《红楼梦》中的第五十三回:

贾母也曾差人去请族中人,奈他们或有年迈懒于热闹的,或有家内无人不便来的,或有疾病淹缠,欲来竟不能来的,或有一等妒富愧贫的,甚至于有一等憎畏凤姐之为人,赌气不来的,或有羞口羞脚,不惯见人不敢来的,因此族中虽多,女客来者只不过贾菌之母娄氏带了贾菌来了。男子只有贾芸、贾芹、贾葛、贾菱四人现在凤姐手下办事的来了。当下人虽不全,在家庭间小宴中数来,也算是热闹的了。10

尽管是同一家族,不肯捧场的还确实是多数。我们能说是仅仅是因为妒富愧贫而不愿见面吗?不然,旁支过年过节对贾府不情不愿,贾府平日里对旁支也没有照料多少。贾芸费尽心机,最后还是借了钱财去凤姐面前奉承孝敬,才得到一个大观园里栽树种花的差事,而赵天栋、赵天梁就因为是贾琏奶娘之子,所以一句话就得到了差事。一家的骨肉事到临头竟然都不如异姓的情面,就连贾芸和宁、荣二府血缘较近的旁支都要如此周折,更何况是那些远房亲戚呢?

在这种家族观念下,又如何做到“齐家”?贾敬出家修仙,不问家事,贾赦荒唐淫逸,不教其子,贾政看上去对宝玉教管严苛,实际上只偶尔考察学业,从未真正地关心过自己的儿子,以至于贾家从玉字辈的贾珍、贾琏、贾宝玉、贾环到草字辈的贾蓉、贾芹、贾蔷等众多子侄,都是些不务正业的人。偌大贾府竟没有一个男子能承继并振兴家业,也是贾府衰落的重要原因之一。

而家族宗法伦理向来在中国传统伦理体系中占据着基础与核心的地位。中国传统伦理道德中五常与五伦的思想,归根到底都是基于“孝道”而建立起来的。“孝道”思想作为中华民族传统文化的精髓,更是一切德行实现的根本,这也是儒家道统之所以将“孝道”思想升华为一条人伦大“道”的原因所在。尽管贾府已有衰亡迹象,但作者仍旧呼唤孝悌之道,刻画出书中两大孝子,一是贾政,二是贾宝玉。

在《红楼梦》第三十二回,贾政教训宝玉下手重了,王夫人等人都劝不住,但当贾母来后贾政不但立时住手,还因贾母的斥责而哭泣认罪:

贾政见他母亲来了,又急又痛,连忙迎接出来……贾政上前躬身陪笑道:“大暑热天,母亲有何生气亲自走来?有话只该叫了儿子进去吩咐。”……贾政听这话不像,忙跪下含泪说道:“为儿的教训儿子,也为的是光宗耀祖。母亲这话,我做儿的如何禁得起?”……贾政又陪笑道:“母亲也不必伤感,皆是作儿的一时性起,从此以后再不打他了。”……贾政听说,忙叩头哭道:“母亲如此说,贾政无立足之地。”……贾政苦苦叩求认罪。11

至于宝玉,他心念长辈,晨昏定省,采摘桂花插瓶以供贾母、夫人瞻玩,亦关照弟妹,记挂长姐。第五十二回,写宝玉出门,去他舅舅王子腾家。当时出府有两条路径,一条要经过贾政书房,那时候贾政出差外地并不在家,但宝玉却坚持认为路过贾政书房必须下马。而“悌道”作为对“孝道”的一个延伸,在家庭伦理中也具有重要的地位。在第二十五回中,宝玉因贾环的嫉妒而被故意推翻的蜡烛烫伤了脸,不仅没有责骂痛斥贾环,反而不准其他人向贾母告状,既表现出不愿让长辈担心的孝心,又体现出了作为兄长对弟弟的大度心胸,可见其正是一位遵守孝悌之人,是儒家思想的典范,这正体现出作者寄予于宝玉身上的传统儒家精神。

五、结语

《红楼梦》一书中,儒家思想文化占据重要地位,充分继承了仁民爱物、修身齐家等积极思想,在曹雪芹笔下展现得淋漓尽致。同时,曹雪芹也批判了程朱理学对原始儒家思想的利用与歪曲,以“存天理,灭人欲”来打压天性,以仕途经济来曲解儒家经典,剥去其“儒学”外衣,痛斥其“吃人”面貌。通过对儒家思想的批判继承,曹雪芹肯定了传统的孔孟之道和儒家思想内核,并在书中多次引用《四书》,对儒家经典充分重视与尊崇,体现出他对儒家原始精神的认同与向往。

注释:

1.鲁迅.《鲁迅全集·集外集拾遗·<绛洞花主>小引》.人民文学出版社,1981年,第145页.

2.(清)曹雪芹.《红楼梦》.人民文学出版社,2005年,第1151页.

3.(清)曹雪芹.《红楼梦》.人民文学出版社,2005年,第263页.

4.(清)曹雪芹.《红楼梦》.人民文学出版社,2005年,第28页.

5.(宋)朱熹.《四书章句集注》,中华书局,2016年,第2页.

6.同上.

7.杨伯峻.《论语译注》,中华书局,2016年,第129页.

8.杨伯峻.《论语译注》,中华书局,2016年,第64页.

9.杨伯峻.《论语译注》,中华书局,2016年,第4页.

10.(清)曹雪芹.《红楼梦》,人民文学出版社,2005年,第730页.

11.(清)曹雪芹:《红楼梦》,人民文学出版社,2005年,第445-446页.