基于“托幼一体化”的学前教育专业教学探索与改革

2018-11-10赖莎莉

摘 要:近年来,各级政府逐渐将0~6岁教育视为一个整体即“托幼一体化”,然而在一体化教育的实施过程中出现了很多问题,导致问题出现的主要原因在于教师素质。因此,为了科学、理性地实施“托幼一体化”,师资培养是关键。文章通过对“学前卫生学”的教学改革,试图探索“托幼一体化”在师资培养过程中落地生根的可行之路。

关键词:“托幼一体化”;学前教育改革与探索;“学前卫生学”

中图分类号:G712;G612 文献标识码:A 收稿日期:2018-03-12

课题项目:湖南省教育科学“十三五”规划2016年度学前教育专项课题“高职院校早教专业人才培养模式研究”(XJK16BXQ12);2016年度湖南省教育厅科学研究课题“高职院校早教专业学生专业素养构成与培养的实践研究”(16C0751)。

作者简介:赖莎莉,女,湖南岳阳人,研究方向:0~3岁早期教育。

一、“托幼一体化”的出现

近年来随着我国0~3岁早期教育的大力发展,各级政府提出了建构0~6岁托儿所、幼儿园教育一体化的主张,学前教育开始向下延伸。0~6岁作为人生的初始阶段,在身心发展上具有许多共同特征,是一个相对完整的年龄阶段,但是0~6岁也是一个年龄特征跨度很大的阶段。在此阶段儿童处于身心飞速发展的时期,在身心发展、学习特点及教育组织形式上有本质的区别和各自的需求。由此可见,“托幼一体化”不是0~3岁教育与3~6岁教育的简单照搬与叠加,而是以承认差异化为前提的教育整体构想,既看到不同年龄儿童发展的联系,又看到他们的差异。

从现有的调查来看,从事早期教育的专业教师大部分的教育背景为学前教育专业或其他专业,未经过系统的早期教育培训就直接上岗,这些教师很难把握0~3岁婴幼儿的身心发展特点,必定导致“托幼一致化”。目前有一小部分高等院校已经注意到了这个问题,采取开设早教专业,或者在学前教育专业中开设早教方向的办法解决早教师资匮乏和专业化不足的问题。但是对市场上不断涌现的早教机构以及托班,师资的缺口仍然很大,成为制约早教行业发展的重要因素。因此,在学前教育师资培养的过程中适时顺应“托幼一体化”的趋势,在课程实施中渗透0~3岁婴幼儿身心发展特点、学习特点知识,将0~3岁与3~6岁有机结合起来,进而拓宽学前专业学生的就业领域,成为目前解决早期教育师资问题的可行之路。

二、基于“托幼一体化”的教育理念

在学前教育专业教学中,对“托幼一体化”的诠释主要体现为引导准幼儿教师在0~6岁儿童教育工作中,把握各年龄段儿童身心发展规律,确定完整的教育目标,形成有效的教育方案,实施有针对性的教育策略。因此,厘清“托幼一体化”所蕴含的教育理念是“托幼一体化”在教学中落地生根的关键。

1.教养合一

多年来,在“教”与“养”的关系上我們一直提倡“保教并重”“保教结合”,以此强调幼儿园保育与教育的密切关系,这也是学前阶段重要的教育理念。对于0~3岁的婴幼儿而言,这二者的结合就更为明显,因为年龄越小的幼儿其保育的成分就越大,2岁之前的教育应当完全融于养育的行为,他们是同一过程[1]。对于0~6岁的婴幼儿而言,在一日生活中保育和教育都居于完全平等的地位上,且两者的关系是协同合作、和谐互动的。只有认识到这一点准幼儿教师才能有意识地在专业学习与教育实践中将保育与教育联系起来,做到保教相通,有机融合,从而适应0~6岁不同年龄段婴幼儿的教育需求。

2.以儿童发展为本位

适宜的教育应该满足儿童的需要和促进儿童的发展,“托幼一体化”教育也不例外。就目前我国儿童教育发展情况而言,学前教育已经趋于形成和稳定,而早期教育尚处于探索之中。我们不能以同样的内容和方式去教育整个0~6岁的儿童[2]。因此,我们要像研究其他年龄段教育一样去研究包括0~3岁教育的儿童教育,提出以0~3岁儿童身心成熟水平为基点并满足个体差异的适宜性早期教育模式,体现“托幼一体化”教育中不同年龄儿童发展的联系与区别,并以此为基础培养能够为0~6岁儿童施以适宜教育的准幼儿教师。

3.以儿童生活为起点

对于0~6岁的儿童教育而言,其教育目的不是直接培养劳动者,而是奠定人生发展的基础,引导儿童过幸福、有意义的童年生活。尽管幼儿园一日生活可以按照时间段或者活动内容分为各种不同类型的活动,但这些活动都是以幼儿的生活为基础和来源,是一个完整的教育整体,任何远离幼儿生活的教育都不能成为适宜的教育。对于0~3岁的婴幼儿而言,教育的目的不是知识的获得而是情感的交流、感知觉与运动能力的发展、行为的养成、交往能力与生活自理能力的提升,都需要依赖生活本身。引导准幼儿教师关注儿童生活,了解儿童的兴趣、需要和能力,以此为基础充分利用生活中的教育价值,引导儿童身心和谐发展,是对0~6岁儿童实施适宜教育的基础。

三、在“托幼一体化”中的“学前卫生学”教学改革

由于目前的早教专业几乎都是由学前教育分支出来,或隶属于学前教育专业,为了节约师资,很多基础课程如“三学”呈现出早教、幼教一起学的趋势。而“学前卫生学”课程内容本身涵盖了整个0~6岁的卫生保育,是能较好诠释“托幼一体化”的学前教育专业课程之一。笔者从事“学前卫生学”教学多年,试图通过对“学前卫生学”教学的探索与改革,让“托幼一体化”在课堂教学中落地生根,也为学前教育专业其他课程实施“托幼一体化”提供借鉴。

1.教学目标的整体构想

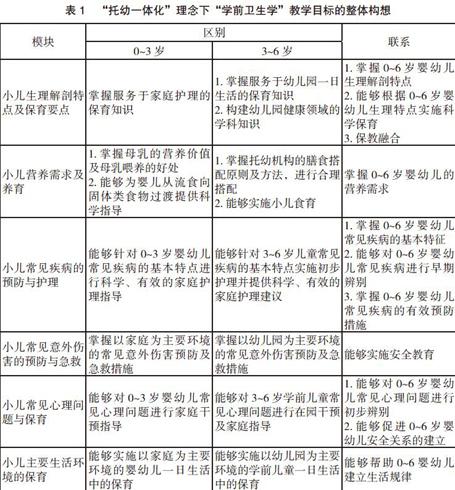

对教学目标进行整体构想,是“托幼一体化”在具体课程中实现的前提。纵观已有的“学前卫生学”教材,大致可划分为以下六大模块,这与早教专业开设的“0~3岁婴幼儿保育”有许多共通之处,差异也是必然存在的。因此,如何把握0~6岁婴幼儿保育目标的区别与联系,是构建“一体化”的教学目标、避免“托幼一致化”的关键(见表1)。

2.课程内容的整合与分化

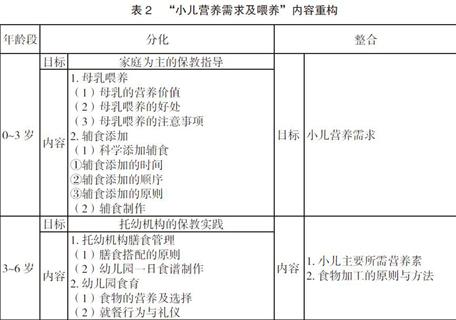

在教学目标整体构想的统领下,对课程内容进行整合与分化势在必行。教师首先应在“学前卫生学”各个模块下将知识向0~3岁延伸。鉴于目前“学前卫生学”教材大部分涉及了0~3岁婴幼儿相关知识,但是零散、随意、缺乏系统性,教师需要整合0~3岁婴幼儿与3~6岁学前儿童相通的保育知识。同时教师在0~3岁婴幼儿保育与3~6岁学前儿童保育差异较大的内容上要分开呈现,体现以不同的年龄阶段为主线的知识分化以达到系统化梳理课程内容的目的,从而让学生更好地把握“一体化”中的差异性。以“小儿营养需求及喂养”知识模块为例,对内容的重构见表2。

3.教学方法的适宜性

大部分学生由于在选择学前教育专业之前并不具备相关学科基础,所以对知识的整体把握、逻辑化梳理与系统性整合能力较弱,缺乏对知识的归纳与总结,以至对知识的分类处理与应用能力较弱。因此,教师在教学中要注重对教学方法的选择与应用。其一,教师在教学初期应有意识地对知识进行提炼与梳理。如在“呼吸系统”一节中提到:“婴儿出生时没有鼻毛,小儿鼻泪管较成人短、宽、平直,且呈水平位。”这两点与鼻相关的知识在保育过程中有不同年龄阶段的要求。对0~3岁的婴幼儿而言因没有鼻毛则侧重于保育环境的选择,对3~6岁学前儿童侧重于学会擤鼻涕的正确方法。其二,要加强实践教学的针对性。如在“小儿气管异物急救”实操项目中,0~1岁、1~3岁、3~6岁的气管异物急救操作步骤不同,主要原因在于婴儿、幼儿及学前儿童身体发育上的差异性。因此,实践教学环节要重视这种差别,分阶段讲解与实操,拓展学生的实践能力,在实践中落实“托幼一体化”。

参考文献:

[1]华爱华.论婴幼儿早期发展中“教”与“养”关系[J].华东师范大学学报(教育科学版),2009(2):47-51.

[2]虞永平.托幼一体化的政策导向与课程理念[J].学前课程研究,2008(6):4-6.