印苗女性上衣领子结构与八角星纹设计

2018-11-10陈敏贺阳

陈敏 贺阳

摘要:笔者以北京服装学院民族服饰博物馆馆藏,贵州谷金村上卡堡,印苗女性上衣领子结构与八角星纹研究对象,探讨印苗的自称“印”与苗印章和八角星纹的渊源关系,研究印苗女子衣的领子结构造型,与背部八角星纹的结构构成关系,同时分析其领子结构设计,并对比研究上衣装饰的5种八角星纹,及其米字结构设计。

关键词:印苗 女性上衣 领子结构 八角星纹

中图分类号:J523.5 文献标识码:A

文章编号:1003-0069(2018)03-0090-02

引言

贵州谷金村上卡堡,印苗女性上衣,其领子结构独特,为古老的贯头衣样式。有趣的是,领子结构与背部纹样组成完整的八角星纹样,上中装饰的5种八角星纹样,4种纹样的基本结构都为米字结构,一种为象形的八角“星”。纹样颜色的设计非常巧妙,加强了纹样的结构设计。从领子结构与八角星纹结构设计中,我们可以感知传统民族服饰中,“道与器”文化的巧妙融合。

一、八角星纹:苗王印章和印苗族群的识别标志

(一)印苗的“印”与八角星纹

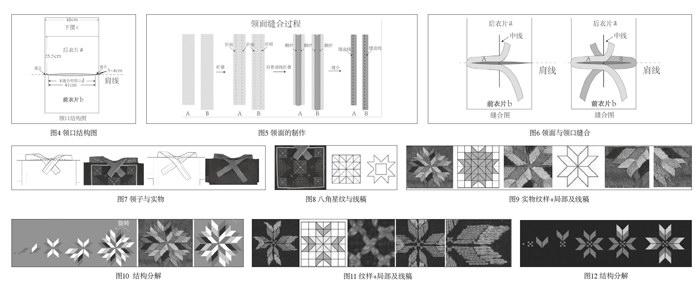

居住在谷金村上卡堡的印苗,苗语叫“a miao(第一声)gang-(第一声)”,印苗这个称呼,来源于印苗女性上衣的图案,(如图1)(中),这是上衣的背面,在图中,我们可以看到在后背及袖子上都有同一个纹样,只看黑底部分,该纹样的结构与彩陶几何纹中,从半坡类型就开始出现的米子结构几何纹,在结构格式上很相似,都是“十”字结构的中心对称,(如图1)(下)这是新石器时代器物中八角星纹存在的形式之一,即4×4的米字布局,中心有方形孔的纹样,所以,印苗的“印”,即是八角星纹。

(如图2),后背的八角星纹,是在领子的两条带子下垂后,与背部的纹样,一起组合成完整的八角星纹。传说,在印苗族群被迫迁徙的历史中,为了识别本族人,苗王用自己的印盖在每个族人的上衣,迁徙到当时称为黑羊大箐的贵阳,为纪念苗王和识别亲人,印苗女性便把苗王的大印图案绣在衣服上,作为一种族群的识别标志,相传至今。

(二)八角星纹的太阳传说

关于八角星纹的传说诸多,从其纹样结构设计而言,与太阳传说090关注思考

民俗民艺最为贴切。0,八角星纹结构是从十字结构衍生出“米”字结构,米子结构图形通常被认为与太阳有关,有学者认为陶纺轮上的八角纹与太阳崇拜有关,可能是八方观念的象征。而古代纹样中的“十”字、“米”结构纹样,蕴涵了原始哲学观、时空方位观,有太阳、天穹及其光芒的寓意。圣光普照天上人间,给人温暖、生命、希望。八角纹的寓意,正好和印苗印来源的传说相符合。在战乱中给印苗以生存的希望。

二、领子结构与八角星纹

印苗上衣领子的结构,是以构成背部完整的八角星纹样为前提。所以在制作领子的下垂带子时,后领交叉的带子,与后背并不完整的八角纹,巧妙构成完整的八角纹。

(一)领子的制作

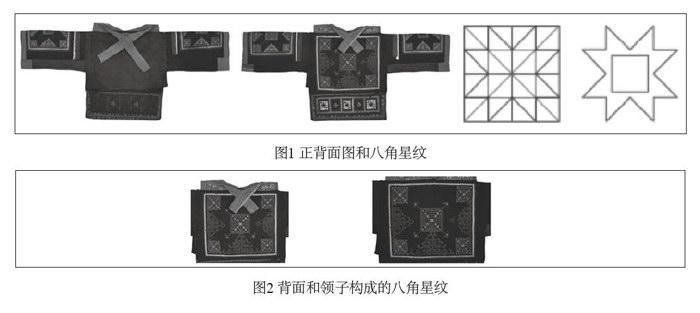

(如图4),领子的制作,是把两片长48厘米,宽35.5厘米的方形布a、b,对齐放在一起,在肩线两侧分别缝合,缝合长度约3~4厘米。剩下41厘米不缝合,直接作为领口d。

(如图5),在留出领口d后,把两条长分别为76厘米、80厘米,宽10.5厘米的布条A、B,先折叠,再沿着折痕翻折,折痕在布条的四分之一处左右。最后缝合后在一起,这样就得到相对厚实、挺括,便于造型的领子布。

(如图6),为领子布与领口缝合的平面图。在缝合好领子后,如图左,先把领子布A,缝在领口左边,缝到领口的中间为止,再把领面B缝合在领口右边。同样缝合到领口中间为止,图中红色实线为领口与领子布缝合痕迹。

在领子布与领口缝合后,前后的领子,有特意留出的,形成交叉状的领子布,(如图7)(左一)上,后领留出的领子布长13厘米,左右长度相等,(如图7)(左三),前领留出的领子布较长,左为16.5厘米,右为20.5厘米。留出的领子布,在交叉时,为保证形状不变。又缝合,红色线标出的即是缝合痕迹。长等于领面宽度,约5.3厘米。(图7)为领子线稿和对应实物图。线稿上的红色为缝迹线。重要的是,(如图7)的实物图,测量得知,领面的宽度,约等于八角星纹边角的长度。

(二)上衣结构蕴含的包容性

从印苗女性上衣领子和衣身制作中,不难看出,衣服结构具有很强的包容性,所以印苗不需要注重服饰的缝纫和标准的尺度。正是这种不那么标准的尺度和简单的缝纫。使得服装制作简单易学。联系服装制作在印苗的妇女生活中的重要性,正是因为,在印苗的社会中,服饰的制作是每个妇女必须掌握的基本生存技巧。只有简单易学,才能保证每妇女都能学会,从而保证每个族民都有衣服穿。所以,流传下来,并保留至今的服饰,是印苗妇女千年制衣的智慧沉淀。

三、八角星纹的米字结构设计

印苗女上衣领子结构和八角星纹,是在族群对苗王的信仰下催动形成,是印苗历史的一种实物记录方式,为了族群认同,氏族成员的服饰必须有统一的服饰形制。川但在形成族群识别后,个体要追求自己的独特性,把自己和别人区分开来,这是生物的本能,在印苗群体中,在服装形制相同的前提下,他们从细节装饰来表现自我的独特性,这一现象可从八角纹的细节装饰得知。笔者从印苗上衣中,提取6种八角纹,发现其纹样结构主体为米字结构,但6种纹样的结构细节都不相同,笔者主要从结构与颜色来分析其结构设计。

(一)4*4的米字结构

(如图8)左,为上衣背部的纹样,图中蓝黑的印子,借助领子造型形成的八角纹,其结构(如图8)右,为最原始的米字结构,即4x4的米字布局,中心有方形孔的纹样。靠着色彩丰富的辅助纹样,把主纹样直接从面料中衬托出。

(二)4x9的米字结构之一

相对(图8)中的八角纹,(图9)中(左一)的八角纹,位于后领面右边的八角纹,是西南少数民族织锦中的常见纹样。(如图9)(左二),其基本结构是在4×9的米字布局。其纹样结构层次和细节丰富很多。(如图9)(左三),我们可以看到这个八角纹,主要分为二个结构层次组合,第一层,最中间是橙白两色的米字结构,第二层,则是在其周围添加方形基本单位纹样。

从颜色结构设计看,八角纹是通过一个单位旋转而得到的,(如图10)左,先由纹样中心米字结构,连接斜向45度排列箭镞形,再在其周围添加方形结构,得到左下方的一个单位,再逆时针旋转这个单位,得到完整的八角纹。最后得到的绘制纹样,与实物(中)作对比,会发现在左下的深蓝色块,多了一块,而那块,本应该是米白色。而在右下的部分,从下往上数的第二排,本应是橙色的一块,却变为了绿色。和左边的完整纹样,相比。规律之中,多了一丝生动活泼。

(三)4x9的米字结构之二

(图11)(左一)中的八角纹,其基本结构(左二)也为4x9的米字布局,但与(图9)比较,结构相对简单。不同之处在于,(如图9)(左四)中,箭镞的的结构是正的“米字”结构,而(图9)(左三)的“米”是斜着的,此外,(如图12),在颜色设计上,这俐惰纹,是完全中心对称的。

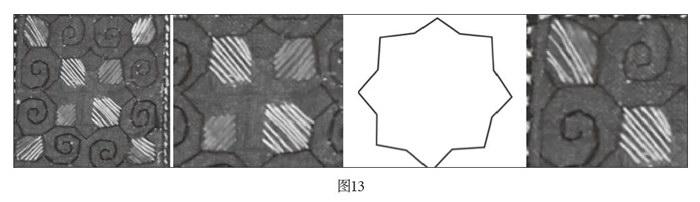

(四)象形的八角“星”纹

(图13)中的八角纹,位于袖子上,作为辅助纹样,在结构和细节装饰上,和以上4种都不同,(如图13)(左二,三)的八角纹,在结构上更像八角“星”,更加象形。

5种八角纹,从其米字结构设计而言,前四个八角纹,都是高度抽象得到的,但在米字结构的前提下,其结构细节有着丰富的变化,(如图9)中的纹样,其米是斜着的十字,而(图11)中的则是正的十字。而最后一个八角纹,则更为象形。正如罗斯金在其著作《建筑的七盏明灯》中认为“手作物,除其本身的独特性让人欣赏外,更为宝贵的是,我们可以从中感受到制作者生命的迹象,从印苗八角纹独特的设计中,我们可以感受到印苗历史生活的痕迹。在多样的细节装饰中,感知到印苗跃动的、蓬勃的生命气息。

结语

印苗上衣的领子结构独特,领子造型与八角星纹的结构设计巧妙结合,领子结构制作简单,在印苗的日常生活中,具有很强的适应性。八角星纹的结构与领子造型的设计,记录着印苗族群的迁徙历史与苗王的传说,是一种文化与造物,紧密影响的印证。八角星纹的米字结构,其设计多樣,细节丰富,表现出印苗族群生活的痕迹,从中我们可以感知到,民族服饰,是民族生活很好的实物载体,其中蕴含着丰厚的历史人文气息