异色瓢虫对枫杨刻蚜的捕食功能反应

2018-11-09马若影蒋春先杨群芳蒋素蓉王海建

张 伟,马若影,蒋春先,李 庆,杨群芳,蒋素蓉,王海建*

(1.四川省农业厅植物保护站,成都 610016;2.四川农业大学农学院,成都 611130)

枫杨Pterocarya stenopteraC.DC.属胡桃科(Juglandaceae)枫杨属(PterocaryaKunth),别名大叶柳、麻柳、鬼柳、榉柳、元宝枫等,为多年生落叶乔木,树高可达30 m,是护岸防风、防浪、防止水土流失的优良耐湿树种,是现代园林中重要的绿化乔木[1]。

枫杨刻蚜Kurisakia onigurumi(Shinji 1923)隶属半翅目(Hemiptera)、蚜总科(Aphidoidea)、群蚜科(Thelaxidae)、刻蚜属(Kurisakia)[3]。枫杨刻蚜高龄若蚜的体长在1.5 mm左右,无翅成蚜体长在2.1 mm左右[4]。枫杨刻蚜在枫杨上的发生数量大。大发生时可覆盖嫩梢和幼叶,使幼叶反面弯曲,叶萎缩,雄花枯死,雌花开不出,造成树木严重受害。

异色瓢虫Harmonia axyridisPallas属鞘翅目(Coleoptera)瓢甲科(Coccinellidae),对蚜虫、叶螨和介壳虫等重要害虫具有很强的捕食能力,是一种重要的天敌昆虫。近年来,异色瓢虫对各种蚜虫捕食能力的研究在我国也越来越受到重视,尤其是关于桃蚜、槐蚜、豆蚜和烟蚜等,都有着大量而较深入的研究[5]。而我国关于枫杨刻蚜的文献较少,国内暂时还没有关于异色瓢虫对枫杨刻蚜捕食功能的报道。

经初步测定,发现枫杨刻蚜仅取食枫杨叶片,而不危害甘蓝、油菜、豌豆、蚕豆等蔬菜,这为以枫杨刻蚜开放式饲养异色瓢虫提供了重要条件。枫杨可作为载体植物,枫杨刻蚜作为替代食物,异色瓢虫作为有益生物,三者可构成一个开放天敌饲养系统(Open-rearingsystem)[6]。遂本文主要研究异色瓢虫对枫杨刻蚜的捕食功能反应,以期通过异色瓢虫对枫杨刻蚜的捕食功能反应的研究可为用枫杨刻蚜饲养异色瓢虫提供依据。

1 材料和方法

1.1 材料

供试的枫杨刻蚜和异色瓢虫的卵均采自成都市温江区。异色瓢虫卵采集后置于人工气候箱(宁波江南仪器厂,RXZ型智能人工气候箱)建立试验种群。试验前,除1龄幼虫外均进行24 h的饥饿处理。枫杨刻蚜均人工选取高龄若蚜进行试验。

1.2 试验方法

试验于10 cm×20 cm的透明塑料盒内,人工气候箱 25℃、L∶D=16∶8、相对湿度70%条件下进行。1龄幼虫设置的猎物密度为 10、20、40、60、80、100、120,2~3 龄幼虫设置的猎物密度为 20、40、60、80、100、120,4 龄幼虫设置的密度为 100、120、140、160、180,成虫设置的密度为 60、90、120、150、180[7-9]。每个处理内放入1头异色瓢虫,每个处理共设置5次重复。24 h后记录透明塑料盒内枫杨刻蚜的剩余数量。

1.3 分析方法

1.3.1 功能反应模型

HollongⅡ圆盘方程[10]:Na=a′TN/(1+a′ThN),该模型在单一温度条件下使用。式中:Na为天敌捕食量(头);T为试验时间(d)(本试验为 1 d);a′为瞬时攻击速率;N为猎物密度(头);Tn为处理1头猎物的时间(d);1/Th为日均最大捕食量(头)。

HollingⅢ新模型方程[11]:Na=a·exp(-bN-1),该模型在单一温度条件下使用。式中:Na为天敌捕食量(头);为日均最大捕食量;b为最佳寻找密度(头);N为猎物密度(头)。在猎物密度时,天敌的积极性大为提高时,则因猎物密度偏低而使天敌的积极性不能充分发挥。

1.3.2 寻找效应

寻找效应是捕食性天敌在捕食过程中对猎物攻击的一种行为效应,在不同猎物密度下,捕食者寻找猎物的时间也不同[13]。

寻找效应模型[10]:S=a′/(1+a′ThN),式中:S为寻找效应,a′为瞬时攻击率,Th为处理1头猎物的时间(d),N为猎物密度(头)。

1.3.3 卡方检验

模型理论数据和实际数据拟合效果利用卡方检验估计。

卡方检验公式:X2=∑[(Oi-Ti)2/Ti],式中Ti为理论值,Oi为实测值。将理论值与实测值代入计算卡方值,结合自由度可用Excel计算获得P值。

1.3.4 数据处理

使用Excel 2016对原始数据进行统计,处理和分析采用SPSS 22.0软件。试验原始数据使用单因素方差分析法进行标准误分析,Duncana法进行显著性检验。HollongⅡ圆盘方程和HollingⅢ新模型的拟合采用非线性回归估计参数。

2 结果与分析

2.1 异色瓢虫在不同枫杨刻蚜密度下的日捕食量

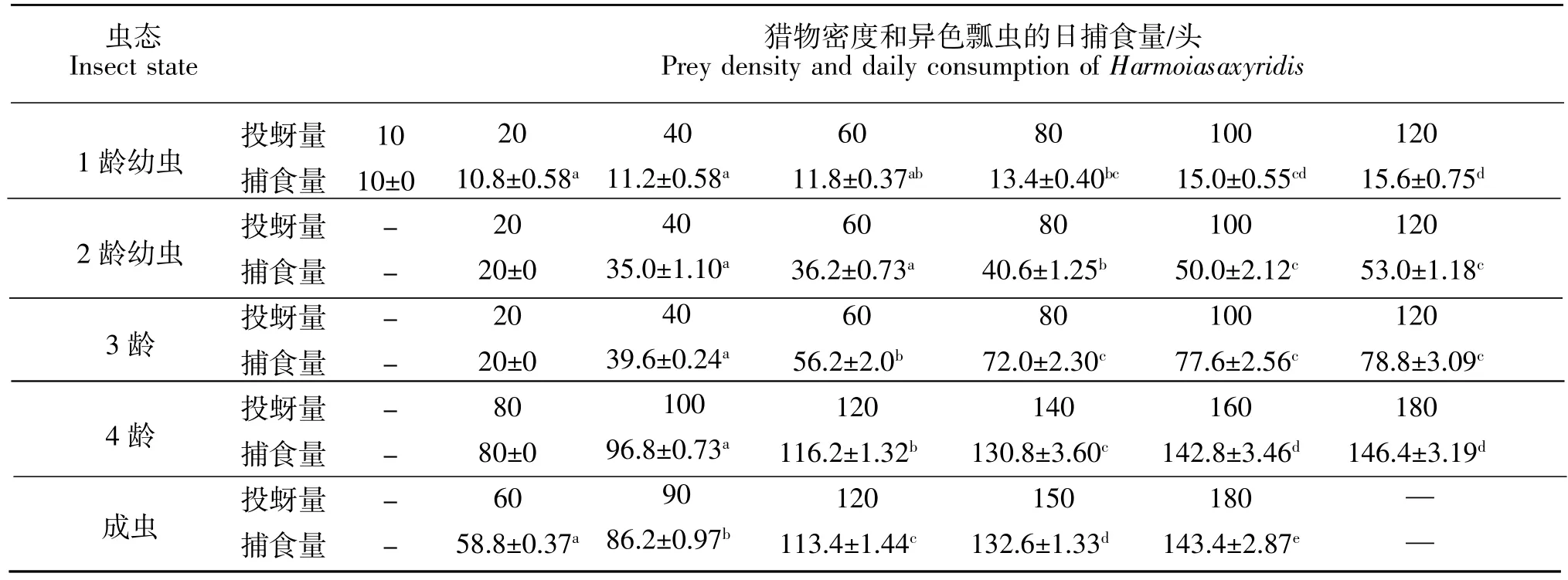

异色瓢虫在不同枫杨刻蚜密度下的日捕食量见表1,从该表可以看出同龄期异色瓢虫的捕食量随着枫杨刻蚜密度的增大而增大。在枫杨刻蚜密度为80时,4龄幼虫将其全部取食,3龄幼虫的捕食量为72.0头,2龄幼虫的为40.6头,1龄幼虫的为13.4头,捕食量由大到小为4龄>3龄>2龄>1龄,同样在密度为100、120时也出现一致的情况,表明不同龄期的异色瓢虫在枫杨刻蚜密度相同时,高龄幼虫的捕食量大于低龄幼虫的捕食量。

表1 异色瓢虫在不同枫杨刻蚜密度下的日捕食量Table 1 Daily consumption of Harmoiasaxyridis against different Kurisakia onigurumi densities

为更直观地观察各龄异色瓢虫在不同枫杨刻蚜密度下的捕食量变化,据表1作出各龄异色瓢虫的捕食量曲线图(图1)从图1可以看出,当枫杨刻蚜密度增加到一定大的程度时,各龄期异色瓢虫的捕食量的增加速度均变得缓慢。1、2龄幼虫对枫杨刻蚜捕食量的增长速度有先增大后减小的趋势,呈“S”形;3、4龄幼虫和成虫对枫杨刻蚜的捕食量增长速度与猎物密度呈明显的逆密度趋势。

图1 异色瓢虫对枫杨刻蚜的捕食量Figure 1 Predation function response of Harmonia axyridis to Kurisakia onigurumi

2.2 异色瓢虫对枫杨刻蚜的捕食功能反应

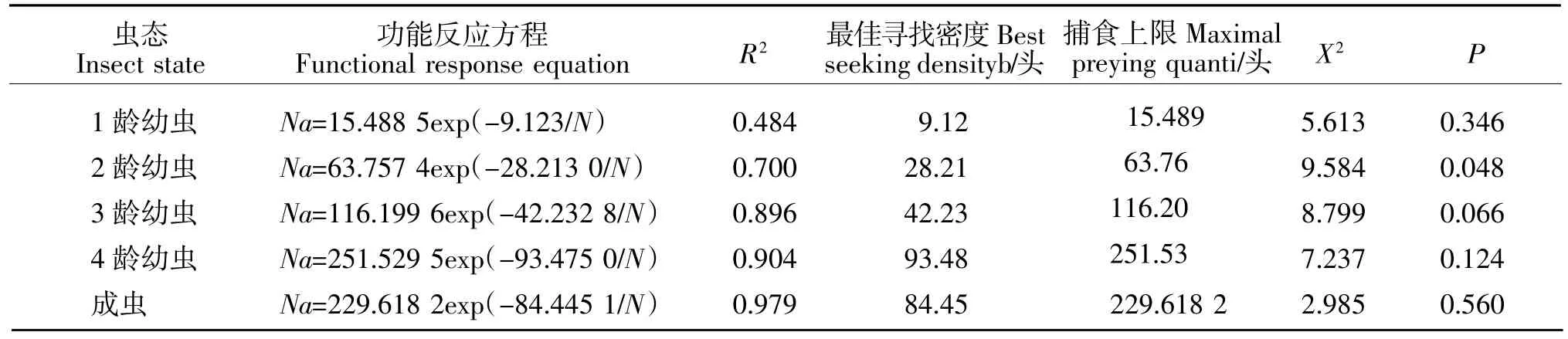

采用HollingⅡ圆盘方程和HollingⅢ模型[10]分别进行拟合,得到表2与表3。HollingⅢ模型可对异色瓢虫在不同枫杨刻蚜密度下作最佳寻找密度的估算。表2的卡方检验结果表明,除2龄幼虫误差较大外,其余数据均在可信范围内。单头异色瓢虫成虫的捕食数据在HollingⅢ新模型下拟合得到方程Na=229.618 2exp(-84.445 1/N),所得天敌最大捕食量为a=229.62,无竞争状态下对枫杨刻蚜的最佳寻找密度为b=84.45;4龄幼虫的最佳寻找密度b=93.48,3龄幼虫的最佳寻找密度b=42.23,2龄幼虫的最佳寻找密度b=28.21,1龄幼虫的最佳寻找密度b=9.12。N>42.25时,成虫的捕食积极性大为提高;N>46.74,4龄幼虫的捕食积极性大为提高;N>21.11,3龄幼虫的捕食积极性大为提高;N>14.10,2龄幼虫的捕食积极性大为提高;N>4.56,1龄幼虫的捕食积极性大为提高。

表2 异色瓢虫对枫杨刻蚜的捕食功能反应(HollingⅢ)Table 2 Predation functional response of Harmonia axyridis for Kurisakia onigurumi(HollingⅢ)

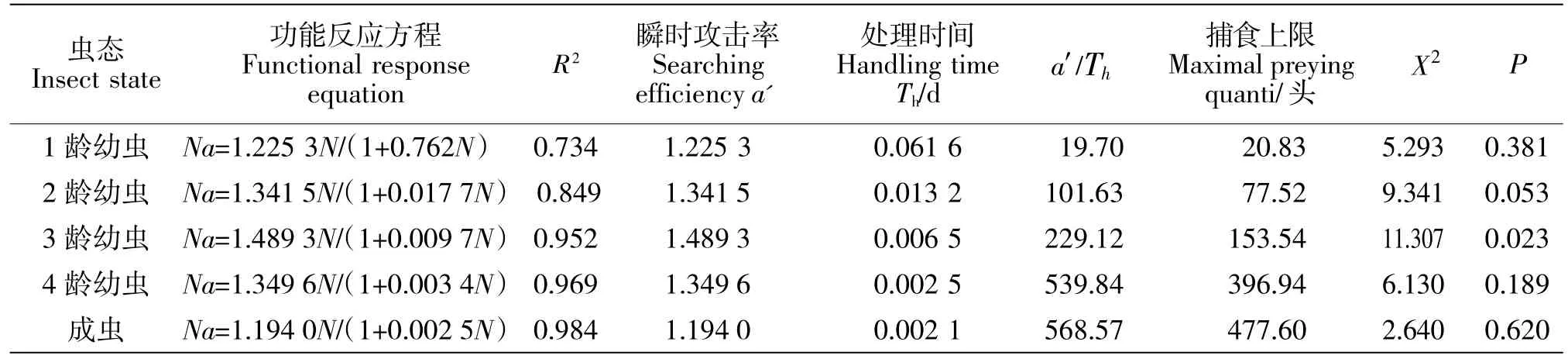

表3 异色瓢虫对枫杨刻蚜的捕食功能反应(HollingⅡ圆盘方程)Table 3 Predation functional response of Harmonia axyridis for Kurisakia onigurumi(The disk equation)

确定异色瓢虫对枫杨刻蚜捕食能力大小的主要参考标准是a′、Th、a′/Th值,但a′/Th值更能够全面地反映出捕食功能作用的大小。由表3可知,瞬间攻击率较强的是2、4龄幼虫;异色瓢虫对枫杨刻蚜的处置时间由短到长依次为成虫、4龄、3龄、2龄、1龄幼虫;异色瓢虫成虫与4龄幼虫的a′/Th值远大于1~3龄幼虫,分别为568.57与539.84,说明异色瓢虫成虫和4龄幼虫对枫杨刻蚜的捕食能力相对较强。

结果显示,HollingⅡ圆盘方程拟合结果的相关系数为0.734~0.984,均高于HollingⅢ新模型的决定系数(R2),说明HollingⅡ圆盘方程模型的拟合效果更好;经卡方检验,除3龄幼虫外,差异性均不显著,能较好反应异色瓢虫对枫杨刻蚜的捕食情况。

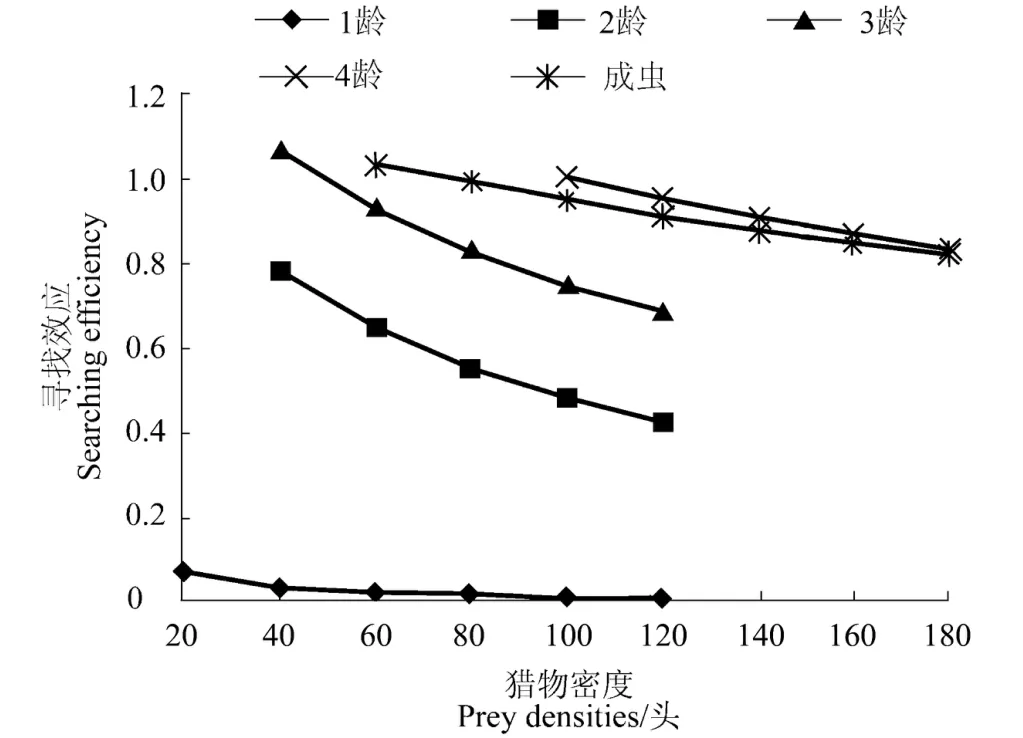

2.3 异色瓢虫对枫杨刻蚜的寻找效应估算

天敌本身寻找效应与捕食能力的大小有一定关系而寻找效应大小则与猎物密度有密切关系。在不同的枫杨刻蚜密度下,异色瓢虫幼虫、成虫对枫杨刻蚜的寻找效应见图2。结果可以看出,异色瓢虫对枫杨刻蚜的寻找效应随枫杨刻蚜密度的增大而减小。在相同猎物密度下,异色瓢虫老熟幼虫的寻找效应明显高于低龄幼虫,异色瓢虫成虫低于4龄幼虫

图 2 异色瓢虫寻找效应(S)与枫杨刻蚜密度的关系Figure 2 The relationship between searching efficiency of Harmonia axyridis and the Kurisakia onigurumi density

3 讨论与小结

试验通过异色瓢虫对不同密度下枫杨刻蚜的捕食量来研究捕食功能反应,探讨异色瓢虫对枫杨刻蚜的捕食能力。2、3龄异色瓢虫幼虫在枫杨刻蚜密度为20头时、4龄幼虫在枫杨刻蚜密度为80头时,24 h后均无剩余枫杨刻蚜,遂在功能反应的拟合中不使用该3组数据。在对表3的分析中发现异色瓢虫成虫对枫杨刻蚜的捕食能力强于各龄异色瓢虫幼虫,a′/Th值高达568.57,与4龄幼虫a′/Th值相近,其余依次为3龄>2龄>1龄;成虫与4龄幼虫的理论日均最大捕食量均在500头以上。

本试验研究表明异色瓢虫成虫对枫杨刻蚜的捕食能力要优于4龄幼虫,而在方寅昊等[12]所发表的异色瓢虫对绣线菊蚜捕食功能的研究中,4龄幼虫对蚜虫的捕食能力强于成虫,一致的结论还出现在异色瓢虫对烟蚜、豆蚜捕食功能的文献中[8]。该情况发生的原因可能有二:一是枫杨刻蚜的体型较小,无翅成蚜与高龄若蚜的体长差异不明显,在人工挑选试验蚜虫时不易分辨,若少量成蚜混入其中,24 h内可产若干若蚜,在数据分析中会降低瓢虫的捕食量;二是刚蜕皮为4龄的幼虫与即将化蛹、活动量减少的4龄幼虫在捕食量上具有一定的差异,刚羽化的成虫与即将死亡的成虫的捕食量之间也有一定的差异。二者均会对试验结果产生一定的影响。

捕食量的曲线(图1)表明1、2龄幼虫捕食枫杨刻蚜的功能反应为HollingⅢ型,3、4龄幼虫与成虫的功能反应为HollingⅡ型;在分析数据时,同时采用两种功能反应模型进行了拟合,相关系数R2值表明,HollingⅡ圆盘方程的拟合效果更好,该情况与朱亮等[14]研究温度对东亚小花蝽捕食美洲棘蓟马影响一文是一致的。其原因可能为:个体较小的异色瓢虫1、2龄幼虫在枫杨刻蚜低密度时捕食增长速率随蚜虫密度的增加而增大,到一定蚜虫密度时到达饱食状态后,捕食增长速率下降;而3、4龄幼虫和成虫个体较大,在枫杨刻蚜一定的密度范围内,瓢虫的捕食速度随蚜虫密度的增加保持不变,在蚜虫密度增加到120头后,3、4龄幼虫与成虫的捕食增长速率缓慢下降。

HollingⅢ新模型还可估计最佳寻找密度参数,对HollingⅡ模型是一个很好的补充[11]。魏治钢等[15]认为通过最佳寻找密度数据可知天敌与害虫的最佳益害比,从而指导天敌的田间释放量。另外,HollingⅢ模型估计的日均最大捕食量低于HollingⅡ模型估计的,这可能与不同模型是否限制昆虫食欲有关[16]。

该试验在人工气候箱中进行,试验条件为恒温恒湿的半封闭系统,试验条件与自然条件有一定的区别,天敌昆虫在自然界的捕食行为除了与种群自身的特性相关外,还与异色瓢虫种群密度、环境因子以及空间大小有直接关系[17]。因此,试验结果可能与自然条件下的捕食量存在一定的差异,但能为枫杨刻蚜饲养异色瓢虫提供一定的参考依据。

在武德功等[18]的七星瓢虫对豌豆蚜捕食功能反应的研究中发现雌性成虫的日捕食量大于雄性成虫,其原因可能是雌虫的体型较雄虫大,消化快,及卵对营养的需求更大。异色瓢虫在对枫杨刻蚜捕食功能方面还有许多未完成的课题可做,虽然一些研究表明实验室和田间天敌的功能反应之间并不一致,但这些研究仍然可为生物控制提供更多宝贵的信息。