川辐小麦品种农艺和品质性状改良演化

2018-11-09杜文平郭元林

蒋 云,张 洁,宣 朴,杜文平,陈 谦,张 军,王 颖,郭元林*

(1.四川省农业科学院生物技术核技术研究所,成都 610061;2.四川农业大学小麦研究所,成都 611130;3.四川省农业科学院农产品加工所,成都 610061;4.四川省植物工程研究院,四川内江 641200)

通过回顾育种历程,可以了解人工选育对作物自身生产力提升所作的贡献,同时也可发现当前育种上急需改良的问题,为制定育种目标提供依据。有研究表明,小麦遗传改良对单产的贡献中,最重要的是单位面积籽粒数即单位面积穗数和穗粒数的提升,其次是降低株高从而提高了经济系数[1-4]。关于品种演变的报道国内研究较晚,针对西南麦区小麦品种演变的研究更少。宋建民等[5]对山东近年的小麦品种分析发现,虽然育成品种的单位产量在不断提升,但是品质改良方面的工作相对滞后。李式昭等[6]分析了四川省2000年来育成品种的产量潜力,发现收获指数、灌浆快增期持续时间对产量贡献较大。张巧凤等[7]对江苏省8个历史节点的小麦品种分析后认为培育兼抗多种病害的小麦品种可能是今后小麦育种需要关注的重要方向。

纵观四川小麦品种改良的历程,大致经历了3个阶段[8]。首先是新中国成立后到1962年的矮化、早熟、抗病阶段,这一阶段育成了一批四川本省改良品种,改变解放初期主栽“阿勃”和“南大2419”等引进品种的局面;然后是1970年开始的产量、品质提升阶段,这个时期的品种以“繁6”及其衍生品种为代表;1980—2006年经历了产量的平台期,但加工品质得到进一步改良。四川省1950—2000年间审定品种的区试资料显示50年间产量育种只取得了3次突破性的进展,而1980—2000年间产量育种的进展微乎其微[9-10]。周阳等[10]认为1991年绵阳26以后的四川省育成品种产量潜力没有明显提高。伍玲等[11]分析了1997—2007年的四川省小麦区试数据,发现10年间小麦产量一直介于5 000~5 500 kg/hm2之间,没有取得明显进步,在此期间,四川小麦的产量提升进度落后于全国平均水平[12]。四川小麦的加工品质曾经较差,但实践证明,只要注重亲本选配和品质指标的选择,四川也能够选育得到强筋和弱筋的特用小麦品种。如绵阳11、川麦36具备优良的烘烤品质,川麦107可生产优质面条,而川农麦1号是优良的糕点小麦[8,13-14]。蒋进等[15]分析了四川省十二五审定品种的品质指标认为,2010—2015年间育成的优质特用小麦品种数量较少,为了加快品种结构优化,需要进一步加强小麦品质育种的力度。四川省是条锈菌(Puccinia striiformisf.sp.tritici)生理小种的越夏区和变异高发区,例如1999年条中30、31[16]和2010年条中 34[17]的出现和流行,对四川小麦产量和品质的改良进程带来了严重的影响。一旦新小种流行,育成的高产、优质小麦品种有可能面临被淘汰的处境,育种目标也须增加对新的条锈病生理小种的抗性,导致高产、优质育种的进程受到影响。

四川省农科院生核所从我国第6个五年计划开始小麦育种工作,至“十二五”共育成川辐1号到8号共8个川辐系列小麦品种[18-22]。为了解这些小麦品种产量及主要农艺性状的遗传改良进展,我们对这8个川辐号小麦品种的区试产量和品质参数进行了分析,并在相同地点进行了2年的种植和性状统计,研究了30余年来川辐系列小麦品种改良的效果,为今后小麦材料创新和品种选育提供参考。

1 材料和方法

1.1 研究材料

本研究室30余年来通过人工诱变等手段育成的8份川辐系列小麦品种(见表1),所有参试材料由四川省农业科学院生物技术核技术研究所提供和保存。

表1 参试材料Table 1 Materials

1.2 研究方法

1.2.1 试验地概况及试验设计

试验于2016和2017年在四川省农科院现代农业高新技术示范园(成都市郫都区)进行,共开展2年。土壤基础肥力为有效氮96.2 mg/kg、有效磷16.00 mg/kg、有效钾64.8 mg/kg。田间试验采用顺序排列法,小区面积6.67 m2,条播,行距0.28 m,出苗后定苗至180万株/hm2。以SY95-71作为条锈病诱发材料,种植于小区走道两边,条锈病混合菌种接种,菌种由四川省农科院植保所提供。播前一次性施足底肥,不再追肥,施肥量为复合肥(N∶P2O5∶K2O=15∶15∶15)300 kg/hm2。播后芽前和 4 叶期进行化学除草,拔节初期和灌浆前期用25%噻虫嗪粉剂防治蚜虫,适时收获。

1.2.2 调查项目及方法

调查的农艺性状包括:生育期、灌浆天数、有效穗数、千粒重、穗粒数、单穗重、条锈病级、株高、整穗发芽率和小区产量。50%以上的穗抽出达总长度的1/2以上的日期记载为抽穗期,50%以上的穗开花记载为开花期,籽粒由蜡状变硬的日期记载为成熟期,灌浆天数为开花期至成熟期的天数。在小区内选取3个点用1 m×1 m的平方尺统计有效穗数,在小区第2行和第4行分别连续收取20个单株统计千粒重、穗粒数、单穗重和整株干重,分别计算平均数,千粒重和穗粒数用“SC-G型自动考种及千粒重仪”进行测量。灌浆中期调查条锈病,参考F.H.Mcneal等[23]的分级标准将侵染型分为0~9共10级。在小区4个角及中心分别测量株高,计算株高平均数。腊熟后期在小区第2行和第4行分别连续收取10个单穗,用湿润的吸水纸包裹后竖直放置,4 d后统计整穗发芽率,计算整穗发芽率平均数,以破皮露白为发芽标准。成熟期整个小区收割脱粒称量小区产量。

品种区试产量和品质性状数据来自四川省种子站和重庆市农委组织的小麦区试试验报告或品种审定文件,其品质性状测试委托国内有资质的机构完成。

由于川辐6号为重庆审定,气候特征、栽培管理措施和四川不同,因此对除川辐6号之外的其余品种的产量、千粒重、穗粒数和有效穗的区试数据进行线性拟合。对所有品种全生育期、灌浆天数、株高和穗发芽率的2016—2017年数据进行线性拟合。

平均每年产量提高值(kg/hm2)=(线性拟合川辐8号区试产量-线性拟合川辐1号区试产量)/(川辐8号育成年份-川辐1号育成年份);平均年育种进度(%)=每年产量提高值(kg/hm2)/线性拟合川辐1号区试产量(kg/hm2)×100%;生育期、灌浆时间、株高和穗发芽率的平均年育种进度计算方法同产量类似。

1.2.3 数据处理

运用Microsoft Excel 2007软件计算数据并作图,利用SPSS V22软件进行数据统计分析。

2 结果与分析

2.1 条锈病抗性和产量性状的演变

川辐1号至川辐5号表现为高感条锈病,川辐6号轻微感病,川辐7号和8号表现为高抗至免疫条锈病。参试材料产量及相关性状的区试数据和2016—2017年田间试验的统计结果见表2。产量方面,区试中各品种产量变幅为4 303.5~5 585.5 kg/hm2,线性拟合结果表明平均每年提高25.39 kg/hm2,年育种进度平均0.56%。同时也可看出,从川辐2号(1989年)到川辐5号(2002年)13年间,各品种的区试产量几乎没有提升(见图1A)。而2016—2017年各品种产量变幅为1 835.5~6 175.4 kg/hm2,老品种高感条锈病,导致产量比其区试大大降低,新近育成品种的产量比老品种有大幅提升(见图1A)。区试中各品种千粒重介于43.00~50.00 g,其中川辐5号最高,川辐4号最低;2016—2017年各品种千粒重介于30.93~52.85 g,其中川辐6号最高,川辐2号最低。由拟合线可见区试中品种千粒重稳步平缓上升,2016—2017年由于条锈病影响,老品种的千粒重明显低于其区试结果(见图1B)。2016—2017年和区试数据均表明参试品种的穗粒数差异不大,线性拟合结果显示穗粒数有少量下降(见图1C)。区试中各品种有效穗介于285.00~369.00个/m2,其中川辐3号最高,川辐7号最低;2016—2017年各品种有效穗介于227.40~351.00个/m2,其中川辐 3号最高,川辐 6号最低,除川辐5号缺区试数据外,其余品种有效穗差异不大,线性拟合略呈下降趋势(见图1D)。

表2 川辐品种的条锈病抗性及产量要素Table 2 Stripe resistance and yield determinants of Chuanfu series wheat cultivars

图1 川辐系列小麦品种产量性状的演变Figure 1 Evolution in yield traits of Chuanfu series wheat cultivars

2.2 川辐品种部分农艺性状及品质指标演化

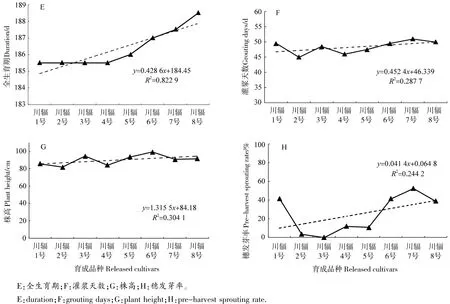

图2 川辐系列小麦部分农艺性状和品质性状的演变Figure 2 Evolution in part of agronomic and quality traits of Chuanfu series wheat cultivars

参试材料2016—2017年的部分农艺性状统计结果见表3。线性拟合结果表明从川辐1号到川辐8号全生育期呈延长趋势,共延长3.0 d(见图2E),灌浆天数也相应延长了3.2 d(见图2F),可见全生育期延长主要源于灌浆期延长。植株株高总体上呈增高趋势,川辐8号比川辐1号增加了大约7 cm(见图2G)。川辐2号和川辐3号有较好的穗发芽抗性,川辐4号和5号有一定的穗发芽抗性,其余品种穗发芽抗性较差,总体来看穗发芽抗性呈下降趋势(见图2H)。品质方面,容重、粗蛋白含量和湿面筋含量总体上呈下降趋势(见表3)。

表3 川辐系列小麦主要性状比较表Table 3 Main traits of Chuanfu series wheat cultivars

2.3 农艺和品质性状相关分析

8个品种在同一环境下主要性状的相关关系见表4右上方部分。品种产量和条锈病级呈极显著负相关,和千粒重、全生育期、灌浆天数、株高呈极显著正相关,和有效穗、穗粒数呈不显著正相关。条锈病级和有效穗、穗粒数、株高均呈不显著负相关,和千粒重呈极显著负相关。灌浆天数和全生育期、千粒重、穗粒数、株高呈极显著正相关。株高和千粒重、穗粒数呈极显著正相关。

在区试中(不感条锈病)主要性状的相关关系见表4左下方部分,8个品种的产量与产量三因素均呈不显著正相关,千粒重与有效穗、千粒重与穗粒数均呈负相关关系。品质方面,容重和蛋白质含量呈不显著正相关。产量、千粒重、穗粒数与蛋白含量呈不显著负相关,产量、穗粒数与容重呈不显著负相关,说明产量和品质之间存在矛盾。

3 讨论与结论

3.1 川辐系列小麦品种产量和农艺性状的演进及育种策略

周阳等[10]研究表明西南冬麦区1960—2000年间育成小麦品种产量增长主要源自千粒重和穗粒数提高,同时株高降低提高了收获指数。伍玲等[16]分析了1996—2005年间四川小麦区试数据,认为四川小麦产量增长得益于有效穗的缓慢增长,但整个产量育种基本上处于平台期,产量维持在5 000~5 500 kg/hm2之间。本研究的品种育成于1984—2015年间,数据表明产量增长主要源自千粒重的提升,和前人结果不同的原因可能是所分析品种育成年份有差异,我国在1971年引进了含1RS.1BL易位的品种并作为亲本大量使用,而1RS.1BL易位被证明对千粒重有积极作用[24-25]。除早年审定的川辐1号和重庆审定的川辐6号区试产量较低外,其余品种产量均介于4 980.0~5 585.5 kg/hm2之间,与前人的研究结果较为一致,尤其是川辐7、8号品种虽于2015年审定,但区试产量也未能突破5 500 kg/hm2的范围。四川省是条锈菌新小种产生的策源地,历次重要品种抗性“丧失”首先在此发生,1991年至今,条锈菌生理小种发生了5次大的演变,条中32、条中33和条中34分别于2002、2007和2012年成为优势小种[17,26],每次优势小种的变化都会影响小麦产量的提升。例如2012年条中34流行,该小种对当时育种上大量运用的条锈病抗性基因Yr10和Yr26具有毒性[17],导致了2012—2014年条锈病爆发式流行,对当时的大部分区试品系及对照品种绵麦37的产量造成冲击,川辐7、8号因具有条锈病抗性而在区试中脱颖而出,育种工作的成效主要体现在培育出新的抗病品种对抗条锈病新小种流行造成的减产。有研究表明,抗病基因表达可能会对产量造成负面影响,即抗病性代价[27],四川条锈菌变异丰富致使四川小麦品种积累并表达的抗条锈病基因较多,这也可能是四川小麦产量提高较慢的因素之一。

表4 川辐系列小麦新品种农艺和品质性状相关性分析Table 4 Correlations among agronomic and quality traits of Chuanfu series wheat cultivars

本研究表明,2016—2017年度川辐1-5号产量介于1 835.5~3 731.0 kg/hm2,而这些品种在区试中的产量介于4 303.5~5 191.5 kg/hm2,同一品种产量差异非常大,出现这种现象的原因可能是老品种参加区试的年份对当时流行的条锈菌小种具有抗性,但对2016—2017年流行的条锈病小种没有抗性,条锈病对产量造成了极大的影响。新近育成的川辐6-8号品种的区试产量虽然和川辐1-5号相比提高不大,但由于对当前流行的条锈菌具有抗性,因此2016—2017年的产量远远高于川辐1-5号。前人研究表明,条锈病能导致产量构成因素穗粒数、千粒重有不同程度的降低,其中千粒重下降更加突出[28-29]。本研究中,2016—2017年川辐1-5号因高感条锈病,产量及产量三因素与区试相比均降低,其中降幅较大的是产量和千粒重,其次是穗粒数和有效穗。相关分析表明,产量及产量三因素与条锈病级均呈负相关,其中千粒重和产量达极显著水平,说明条锈病主要通过影响千粒重从而造成产量降低,其原因可能是条锈病多在小麦灌浆期爆发流行,使叶片光合作用减弱导致干物质积累减少。

川辐品种的全生育期和灌浆时间均有所延长,并且生育期延长主要源自灌浆时间延长,相关分析表明生育期及灌浆时间均与千粒重呈显著正相关,可能对产量提高有一定贡献。和北方地区相比[30],川辐系列小麦品种株高呈上升趋势,可能是由于选育目标偏重于丰产性,较高的生物量可能带来较高的籽粒产量[31]。

3.2 川辐系列小麦品质性状演进及育种策略

四川省是条锈菌生理小种的变异中心之一,条锈病抗性选择压力较大,同时出于保障国家粮食安全的需要,抗病和产量成为了四川小麦育种目标的主要方面,而品质育种则开展得不够多,川辐系列小麦品种也没能摆脱上述限制。所育成的川辐小麦品种的容重、粗蛋白含量和湿面筋含量均呈降低趋势,这和四川省2008—2016年区试参试品系的品质分析结果较为一致[32],其原因可能是四川盆地的气候条件并不适合生产强筋小麦,较适合生产中弱筋小麦。本研究发现产量和品质之间存在负相关关系,和前人研究一致[5],因此在未来需要加强产量和品质互作的理论研究,找到产量和优质中弱筋小麦的新的平衡点,为高产、优质中弱筋小麦品种的选育提供指导。但与品质密切相关的性状如穗发芽抗性未作为品种选育的重点指标,穗发芽抗性育种进度几乎为0。在目前农产品供给侧改革背景下,优化品种结构、完善产业链条要重视小麦加工品质的选育,培育专用小麦品种,要求将穗发芽抗性作为重要指标进行选择。

随着小麦品种的演进,现代小麦品种间的遗传多样性在逐渐降低,常规育种已不能完全满足当前育种工作的需要。诱变育种的开展,使育种手段多样化,有研究表明,辐射诱变可诱发染色体和DNA结构发生变异,易于打破基因连锁,扩大变异范围,可通过人工选择提高基因重组频率和微效基因的积累,从而获得比常规育种更多更好的优异植株[33-34]。我们在常规育种的基础上,结合辐射诱变等手段开展品种选育和材料创新的工作,选育出的川辐小麦品种(系)在四川省内外种植面积累计超过100万hm2,增产小麦3亿t以上[20],并且以川辐小麦品种(系)为亲本培育出了川麦45、川麦50、川麦60等一批优良小麦品种,为我国的小麦生产起到了一定的作用。川辐系列小麦品种(系)的选育成功,证实了辐照诱变育种是建立在常规育种基础上的一个有效的小麦育种手段。同时,在将来也要发展更多的诱变育种手段,加强诱变育种理论研究,提高诱变育种水平。

川辐系列小麦品种大多通过诱变技术选育而成,在我国小麦育种和生产上发挥了一定作用。对区试数据分析发现,产量平均每年提高25.39 kg/hm2,年育种进度平均0.56%,千粒重缓慢提高,单位面积穗数和穗粒数无显著变化,容重、粗蛋白质含量和湿面筋含量呈降低趋势。在同一环境条件下研究发现,新近育成品种的灌浆期延长导致全生育期相应延长,株高呈上升趋势,穗发芽抗性育种进度几乎为零。川辐系列小麦品种育种的成就很大程度上体现为克服了条锈病生理小种改变导致的产量和品质下降。今后的育种改良中应着重提高穗粒数和单位面积穗数,同时注重穗发芽抗性的筛选力度。