基于语料库的人民网关于女博士形象的历时建构研究

2018-11-06符小丽

符小丽

(1.信阳师范学院 大外部,河南 信阳 464000;2.中国人民大学 外国语学院,北京 100872;3.Lancaster University ,Lancaster LAI 4YL)

一、引言

根据教育部官网的分学科研究生统计数据显示,2011-2015年间女博士在校生和毕业生占博士总数的35%以上,且逐年递增,2015年女博士毕业生比例已达41.96%[1]。可见,女博士(包括在校生和毕业生)已然成为不可忽视的高知精英群体,且随着互联网的普及,早已进入大众视野[2]。网络媒体在过去10年间迅猛发展,截至2017年12月中国网民数量已达7.72亿,互联网在中国的普及率已达55.8%[3]。鉴于此,主流网媒对女博士的报道势必引导舆论走向,进而影响大众对这一群体的价值取向和认知方式。目前,有关女博士的研究大都采用质性的方法从共时的角度指出女博士负面媒介形象的社会成因及其对该群体产生的影响,鲜有采用量化的手段从微观语言层面考察网媒对女博士形象的历时话语建构。因此,本研究拟从批评话语分析(Critical Discourse Analysis,简称CDA)的主要流派之一——Ruth Wodak的历史语篇分析法(Discourse-Historical Approach,简称DHA)出发,以大数据为基础,借助语料库方法,从微观上考察主流网媒——人民网——对女博士的报道,从而勾勒其建构女博士形象的历时图景及其背后动因。

二、理论基础与文献回顾

历史语篇分析法(DHA)是奥地利语言学家Ruth Wodak及其团队在分析二战后奥地利反犹主义过程中形成的一种研究方法。其中,“历史”指话语的历史维度,需要从两方面对其进行考察:首先,融合尽可能多的有关话语事件发生的社会历史背景和历史渊源等信息;其次,追踪特定类型的话语在具体时间段内经历的历时变化。此外,DHA关注话语中的身份建构,其最有影响的一个研究项目就是考察奥地利国家身份的历时建构。Wodak等人指出,在社会层面,话语实践通过语言表征可以影响特定群体的形成;CDA旨在从话语上介入特定的社会和政治实践,进而揭露语言使用中歧视性地融入和排斥特定群体的策略[4]7-8。身份的话语建构正是基于这些融入/排斥策略的使用。在DHA框架内,这些策略包括命名策略和述谓策略,话语策略的使用旨在积极表征自我和消极表征他者,从而构建话语中的群内(in-groups)和群外(out-groups)[5]73。其中,命名策略指从语言上如何命名或指称社会主体,语言手段包括成员分类、隐喻等;述谓策略指给社会主体赋予某种特征和属性,语言手段包括积极或消极的评价性语言,明确的谓词或谓词性的名词、形容词等[5]73。

自1995年Hardt-Mautner首次把语料库方法引入批评话语分析,越来越多的学者结合该方法研究媒体话语。其中,关注媒体话语构建特定群体身份的有Baker等[6]、Gabrielatos和Baker[7]、Baker和Levon[8]及Potts[9]等。前两者运用Wodak的DHA的相关概念,通过分析主题词及其搭配,历时考察了英国报业在1996-2005年间关于难民的话语建构。Baker和Levon从质性和量化的角度对比分析了英国报纸如何表征不同类型的男性,发现两种分析结果相似,且相互补充,再次证明了语料库方法和CDA结合的信度和效度。Potts[9]285-304在DHA框架内考察了最高频命名策略people的述谓策略及其所属语义域,发现美国主流报纸在卡特里娜飓风后把底层社会行为者建构成多重风险群体。可见,结合语料库方法和DHA理论研究话语中的身份建构,其可行性和有效性已经得到众多研究的证实。

国内结合语料库方法研究媒体话语也进展得如火如荼,但关注中国语境下社会群体身份建构的研究并不多见。其中,李娜运用主题词和词丛分析,结合具体的社会历史背景,历时考察了《人民日报》1950-2015年间妇女节社论中建构的妇女形象,发现随着中国社会的变迁妇女形象经历了被解放者——社会变革参与者——社会变革推动者的动态变化[10]。

为了弥补当前研究的缺憾,本研究拟结合语料库方法和DHA理论,历时追踪官方主流网媒人民网对女博士的话语建构,主要回答以下问题:(1)不同时期人民网如何建构女博士身份?(2)不同时期人民网建构的女博士身份有何差异?(3)人民网如此建构女博士身份的背后动因是什么?

三、研究方法

人民网作为官方主流网媒,对女博士的报道具有权威性和引导性。笔者在人民网首页搜索栏中检索“女博士”,排除无法打开的链接、重复报道、视频报道、涉及外籍女博士和影视文学作品中非真实女博士的相关报道,得到5年间(2012年1月1日-2016年12月31日)653篇符合要求的报道,采用ICTCLAS2012分词,建成专用语料库,共586 080词。人民网关于女博士报道的年度数量统计显示,2014报道量最多,此后整体关注程度下降。为观察人民网对女博士的历时建构,本研究以2014年1月16日罗必良发表女博士贬值论为重要节点将专用语料库分为两个阶段:第1阶段(2012年1月1日-2014年1月16日)共316篇,计263 461词;第2阶段(2014年1月17日-2016年12月31日)共337篇,计322 619词。本研究使用的语料库工具是AntConc3.4.4w。

本研究采用建立语料库的方法。基于语料库的话语研究是质性和量化相结合的研究。研究涉及的语料库方法是索引和搭配。索引可以提供检索词在目标语料库中的词频信息,并呈现该词的共文语境[14]71。在研究需要时可以把索引行扩展到整句、整段、甚至整个文本,即扩展语境。搭配指特定词语频繁共现的现象,在一定跨距内与检索词频繁共现的词被称为搭配词[14]96。我们将依靠索引分析和搭配分析明确人民网将女博士建构为群内还是群外的态度倾向。

四、结果分析与讨论

(一)人民网“眼”中的女博士

Reisigl和Wodak[15]53认为,具体(specification)和类指(genericisation)是表征社会主体的两种选择,前者指称具体的个人,通过专有名词、单数指示词等实现;后者通过没有冠词的复数形式类指整体,由同化实现。同化又分为集合化(collectivisation)和聚合化(aggregation),前者以群体的形式指称社会主体,不加量化,如人称指示词(我们)、集合名词(团队、民族)等;后者通过确切或模糊的量词指明群体参与者的量。我们将通过索引分析考察人民网在两个时期具体或群体指称女博士的命名策略。使用AntConc的索引功能,提取两个时期所有含“女博士(生)”的索引行,净化后分别为855和661。

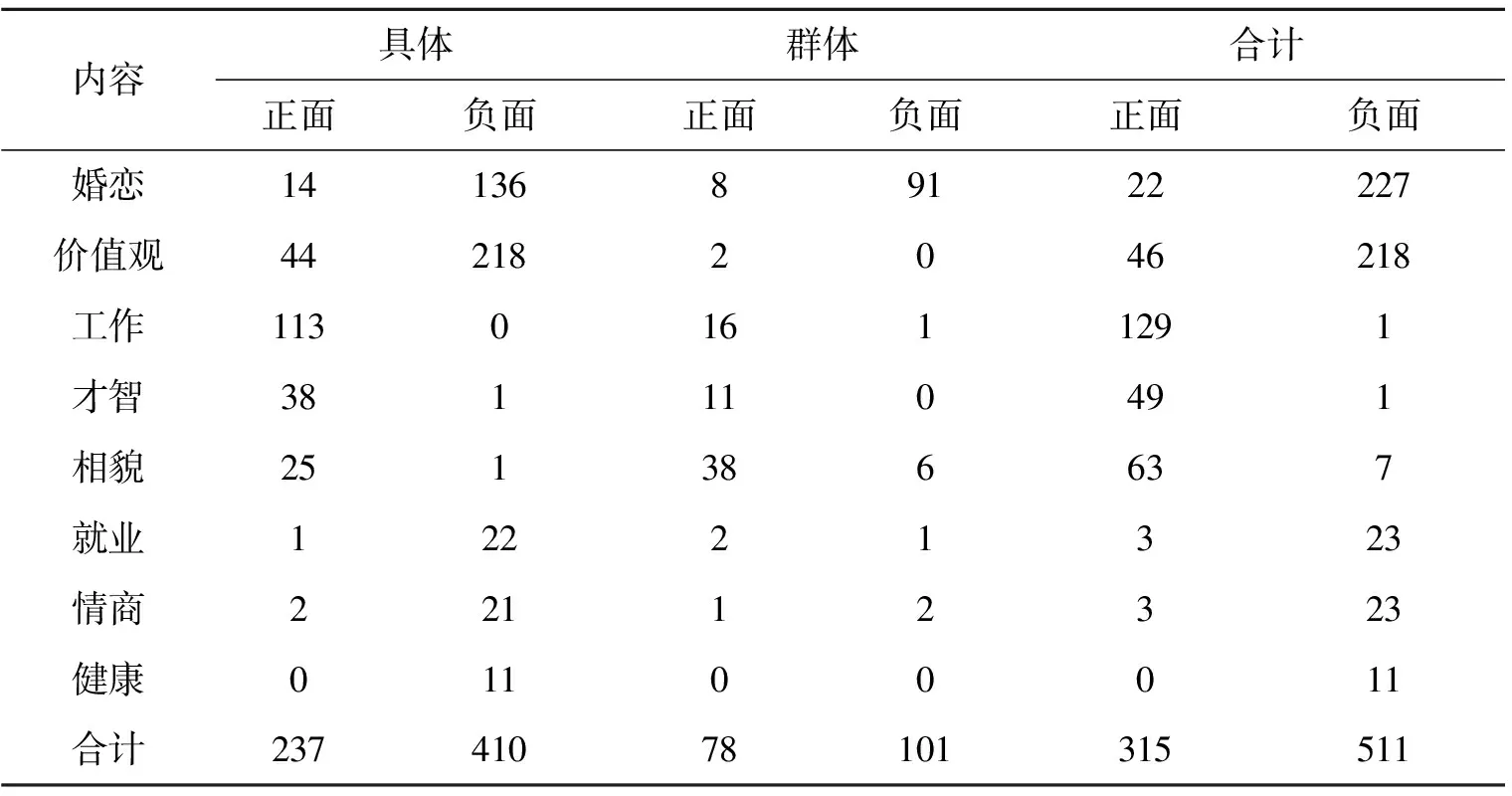

鉴于“女博士(生)”本身就是命名策略,我们通过细读索引行及其扩展语境,通过人工标注,确定具体指称和群体指称。同时,我们发现报道内容主要涉及婚恋、价值观、工作(包括科研)等8个方面,结合共现的述谓策略,我们得出第一阶段报道内容及态度倾向。如表1所示。

表1 人民网第一阶段具体和群体指称女博士的内容及态度倾向

注:索引行中有29例为中立表征,比例为3.4%,其中具体指称10例,群体指称19例,不便按表中范畴分类,故表中没有包含

从表1可知,第1阶段报道中以具体女博士为主要对象,共647例,占总数的75.7%;群体指称为179例,占20.9%。总体上,人民网对女博士形象的负面表征511例(59.8%)远大于正面表征315例(36.8%),表明这一时期人民网倾向负面建构女博士形象。具体而言,报道具体女博士时重点聚焦价值观、婚恋、工作3个方面,其次是才智、相貌、就业、情商、健康等方面;负面建构具体女博士的婚恋、价值观、就业、情商、健康,正面建构其工作、才智、相貌。报道女博士群体时以婚恋和相貌为主,然后是工作和才智,价值观、就业、情商和健康鲜有提及;态度倾向和报道具体女博士类似:负面建构婚恋,正面建构工作、才智和相貌。

索引分析发现,“女博士”的具体指称通过姓名、单数量词(一个、一位)、复合近指词(这位、这名)及回指、下指等实现,时而伴有职业称谓,如军官、县长、研究员等。述谓策略包括评价性形容词(漂亮、美、温柔大方)、明确的谓词(相亲、征婚、腐败)以及谓词性形容词,如:

(1)新华网网友耿银平认为,女博士厌弃下基层,只看到了短暂的利益所在,而忽视了应该承载的社会责任;只看到了功名所在,而忽视了知识分子的情怀和担当;只看到了基层的苦,而忘记了民众和基层才是学术发展的源泉和活水。(2012年8月13)

(2)女博士相亲草率嫁人 婚后打骂不断无奈诉离婚。(2013年11月4日)

灵运父祖并葬始宁县,并有故宅及墅,遂移籍会稽,修营别业,傍山带江,尽幽居之美。[10](《谢灵运传》,P1754)

(3)在深空总体室嫦娥三号队伍里,有三十出头的女博士,她沉稳干练,办事干脆,遇到问题,总是能够想在前面,干在前面。(2013年12月19日)

例(1)中“女博士”回指上文提到的厦门大学经济学院的一名女博士,该例通过明确的谓词(厌弃、只看到、忽视、忘记)和排比的修辞手法,谴责女博士不愿下基层的负面价值取向,凸显了女博士目光短浅、不愿吃苦的负面群外形象。此处采用间接引语,消息来源具体确切:新华网网友耿银平。辛斌认为,媒体倾向于把官方的观点转化为大众语言,以便这些观点能被公众广泛而自然地理解和接受[16]。通过消息来源的偏向性选择来体现媒体自身的观点取向,进而强化受众的认知,这是媒体报道的基本策略。这里,人民网借网友的视角和明确的谓词,消极建构了女博士的群外形象。例(2)为一则新闻的标题,“女博士”下指正文中的王小萌博士,明确的谓词(相亲、嫁人、打骂、诉离婚)形象地勾勒出她悲惨的婚姻历程。此类标题在人民网报道中还有如“女博士相亲老妈陪同把关19次均未成功”等。人民网倾向把高学历与幸福的婚恋对立起来,消极建构女博士在婚恋方面的群外形象。例(3)中的人称指示词“她”回指女博士,谓词性形容词“沉稳干练、办事干脆”塑造了女博士出色的工作形象。这一时期人民网通过报道女博士致力国防、深入基层、扎根藏区等具体事件,积极表征了女博士在工作方面专业素质过硬、爱岗敬业的群内形象。

第1阶段类指女博士的命名策略包括集合名词(队伍、高才生)、隐喻(灭绝师太、黄金剩斗士)、量词(不少、9名),述谓策略包括评价性形容词(美、年轻)和谓词性形容词(不懂时尚、不解风情),如:

(4)据不完全统计,一些高校女博士大龄未婚者队伍很庞大。(2013年9月25日)

(5)30岁的博士刘小姐说,很多女博士也时尚靓丽、温柔大方,并不是人们印象中的“李莫愁”或“灭绝师太”,而且她们绝不只会读书,也有这样那样的才艺和厨艺。(2013年11月26日)

例(4)用集合名词“大龄未婚者队伍”类指女博士,结合谓词性形容词“庞大”,强调女博士群体存在严峻的婚恋问题,塑造了女博士“难嫁”的群外形象。例(5)使用模糊量词“很多”、人称指示词“她们”类指女博士,谓词性形容词“时尚靓丽”“温柔大方”和隐喻“李莫愁”“灭绝师太”的使用摒弃了人们对女博士群体的偏见,凸显了该群体在相貌、才智方面的积极群内形象。这里采用间接引语和具体确切的消息来源,以便人民网的观点更容易被大众所接受。

综上,第1阶段人民网对女博士的建构首先集中在婚恋、价值观、工作方面,其次为才智、相貌、就业、情商和健康方面。在婚恋、价值观、就业、情商和健康方面倾向于消极表征女博士,将其建构为群外形象;在工作、才智、相貌方面倾向于积极表征女博士,将其建构为群内形象。总体而言,人民网在本阶段倾向于负面建构女博士的群外形象。

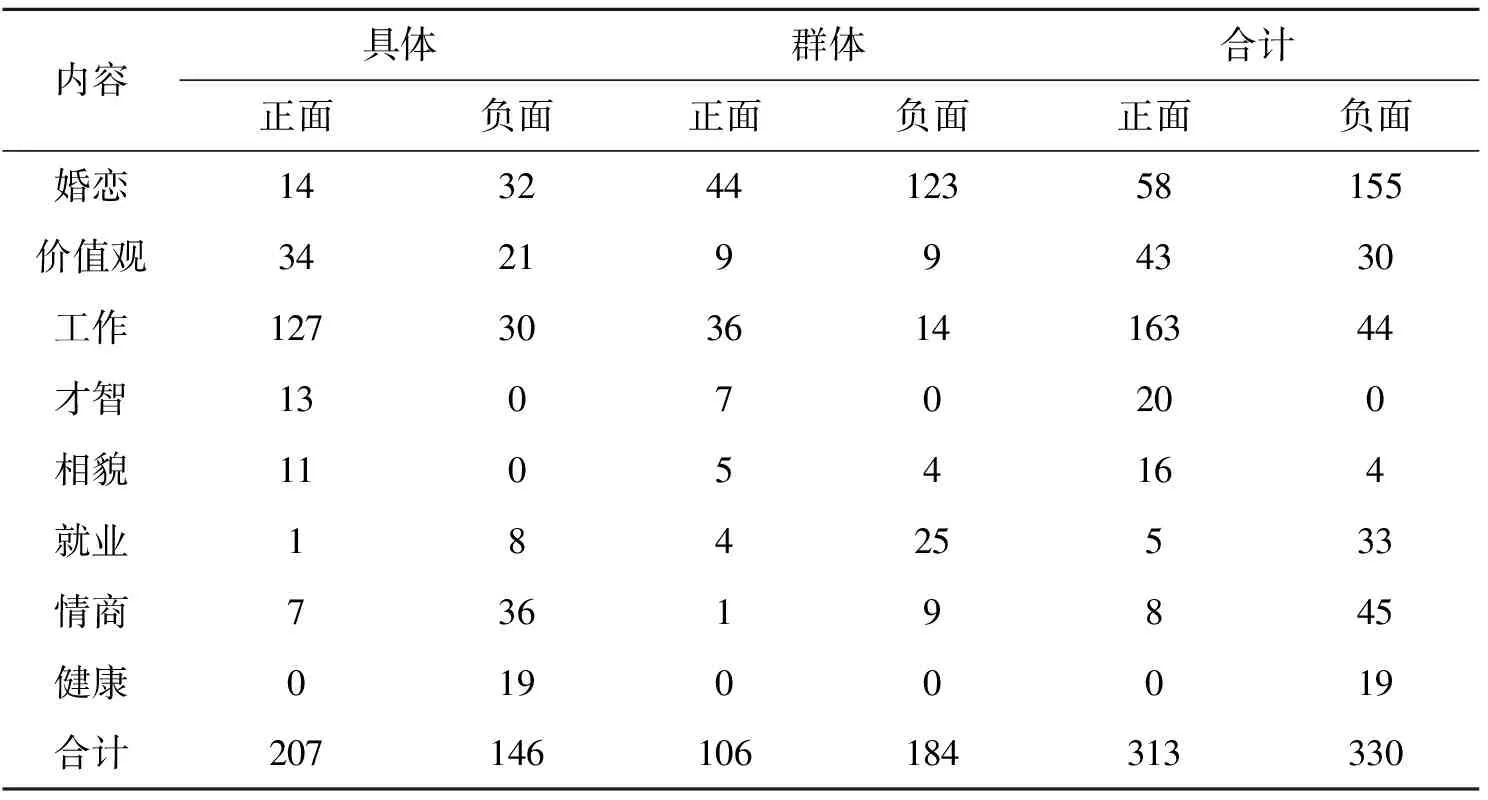

第2阶段女博士的具体和群体指称、报道内容及态度倾向。如表2所示。

表2 人民网第二阶段具体和群体指称女博士的内容及态度倾向

注:索引行中有18例为中立表征,比例为2.7%,其中具体指称3例,群体指称15例,不便按表中范畴分类,故表中没有包含

表2表明,在第2阶段中以具体女博士为报道对象的有356例(占53.9%),稍高于对女博士群体的报道305例(占46.1%)。总体态度倾向不明显,负面表征330例(49.9%)与正面表征313例(47.4%)差别甚微。该阶段对具体女博士的关注首先集中在工作、价值观、婚恋、情商方面,其次为健康、才智、相貌和就业方面。通过命名策略和述谓策略的使用,负面建构具体女博士的婚恋、就业、情商和健康,正面建构其工作、价值观、才智和相貌,总体倾向于正面建构具体女博士形象,如:

(6)“我投工程师张喆一票!她是我团唯一的一名女博士,学识渊博,她讲的主题教育课很精彩!”(2015年6月5日)

(7)丈夫早逝留下巨额债务 女博士爱心抚养两弃婴。(2015年9月25日)

(8)柳斌杰说,留美女博士被遣返,本质上讲不是因为她读书读多了,而是读书还不够。(2015年4月29日)

例(6)中使用姓名“张喆”、单数量词“一名”和职业称谓“工程师”具体指称女博士,评价性形容词“唯一”“学识渊博”凸显了该名女博士过硬的专业素养,积极表征了女博士工作出色的群内形象。例(7)是一则新闻的标题,“女博士”指称下文的主人公,谓词“抚养”表明该女博士虽生活窘迫,但充满爱心。这一时期报道中充满此类“正能量”的标题,如“女博士弃高薪入职辽宁舰,是振奋性的美”“女博士开免费图书馆 被误认成骗子遭冷眼”等,凸显了女博士奉献社会、不计个人得失的正确价值观取向。例(8)中的具体指称“留美女博士”是句法上的受事,谓词“被遣返”刻画了她的悲惨遭遇,而这一切源于她只会考试、不善为人处世。这里采用间接引语和具体明确的消息来源,消极建构了女博士“高分低能”的群外形象。

第2阶段对女博士群体的报道聚焦其婚恋、工作和就业方面,然后是价值观、才智、相貌、情商方面。正面建构女博士群体的工作,负面建构其婚恋、就业和情商,总体上消极表征女博士群体的群外形象,如:

(9)当时正在讨论大学生就业难,我说,女博士不仅不好找工作,毕业后也难找到好对象,所以建议女学生先找好对象,再结婚,做到工作和生活两不误。(2014年1月22日)

(10)女博士们有很高的智商,经统计学测算,获得天才宝贝的概率极高。(2014年7月10日)

例(9)中的“女博士”属于集合化类指,谓词(不好找、难找)凸显了女博士的就业难和婚恋难。这里采用直接引语和具体明确的消息来源,真实、客观地传达了罗必良委员的“女博士贬值”论,消极建构了女博士群体就业难、婚恋难的群外形象。例(10)中“女博士们”也属于集合化类指,“有”把属性“很高的智商”归属给“女博士们”,说明高智商是女博士的内在属性,从而积极表征了女博士群体才智过人的群内形象。

综上,第2阶段人民网对女博士的报道首先主要围绕婚恋、价值观及工作,其次为才智、相貌、就业、情商和健康。在婚恋、就业、情商和健康方面倾向于消极表征女博士,将其建构为群外形象;在工作、价值观、才智、相貌方面倾向积极表征女博士,将其建构为群内形象。

以上分析表明,两个阶段的报道均以具体女博士为主,但第2阶段比第1阶段更加关注女博士群体。总体上,两个阶段对女博士的报道主要围绕婚恋、价值观、工作方面。第1阶段总体上倾向于负面建构女博士,第2阶段正面建构具体女博士、负面建构女博士群体,整体无明显的态度倾向。具体来说,两个阶段在婚恋、就业、情商、健康方面消极建构具体女博士婚恋难、就业难、情商低、健康差的群外形象,在工作、才智、相貌方面积极建构其兢兢业业、多才多艺、外表出众的群内形象。但在价值观方面,第1阶段消极建构了具体女博士贪图享乐的群外形象,第2阶段则积极建构了其乐于奉献的群内形象。对女博士群体的报道,两个阶段均关注婚恋方面,消极建构群体婚恋难的群外形象。此外,第1阶段积极表征群体相貌出众的群内形象,但第2阶段更多关注群体就业无门的群外形象和工作出色的群内形象。

(二)讨论

在总体上,人民网对女博士的话语建构经历了从负面到中立的转变,表明其有意淡化甚至纠正人们的刻板印象。人民网在不同时期均以具体女博士为主要报道对象,符合新闻报道聚焦具体人物的文体特征。第2阶段对女博士群体的显著关注显示人民网更倾向于把女博士看成群体,尤其在婚恋、就业方面存在把个体问题泛化为群体的区别性特征。

在婚恋、就业、情商、健康方面消极建构女博士的群外形象,在相貌方面则积极建构其群内形象,体现了人民网的议程设置以获取受众“眼球”为基础,私人领域公共化更容易获取“眼球效应”,以满足其猎奇心和偷窥欲而盲目迎合世俗偏见[2][13][17]。此种建构以男权社会的价值观为标尺,如婚恋方面遵循“斜坡理论”、就业方面强调传统的女性角色定位、相貌方面凸显男性审美标准;男权社会对高学历女性的偏见和本能排斥,是女博士形象受损的现实基础和舆论前提。在工作、才智方面,人民网始终建构女博士的群内形象,这或许表明人民网希望通过肯定女博士卓越的工作能力以及超群的智力,消解人们对该群体的刻板印象[2]。在价值观方面,对女博士的建构经历了贪图享乐的群外形象到乐于奉献的群内形象的转变,契合了十八大提出的社会主义核心价值观,体现出人民网有意担当其引导受众正确价值取向的官媒职责。

总之,人民网的“拟态环境”所建构的“新闻图景”并非社会现实的单纯反映,新闻媒体总是从特定的意识形态和价值立场出发表征新闻事件。

五、结语

本文运用Wodak的DHA理论,采用建立语料库方法,历时考察了人民网对女博士的话语建构。研究发现,人民网对女博士的态度经历了从负面到中立的整体转变;两个阶段均以具体女博士为主要报道对象,但第2阶段更关注女博士群体;两个阶段均消极建构女博士婚恋难、就业难、情商低、健康差的群外形象,积极建构其工作出色、才智过人、相貌出众的群内形象。在价值观方面的建构则经历了从贪图享乐的消极的群外形象到乐于奉献的积极的群内形象的演变。对女博士的动态建构显示了人民网在不同时期,从特定意识形态和价值立场出发,建构不同维度的女博士身份。

本文尝试结合语料库方法与Wodak的DHA理论分析中国新媒体话语,一方面拓展了该理论的普适性和可操作性,另一方面也给我国的话语分析实践引入了崭新的视角和路径。本研究充分表明,基于语料库的DHA研究可以用于考察汉语媒体话语中社会群体身份的动态建构,未来研究可以使用该方法探讨不同社会群体的身份建构,如女司机、女博导、女教授等。总之,基于语料库的DHA历时研究应在汉语话语分析中得到重视和推广,以描绘话语事件的历时图景并促进汉语话语研究向纵深发展。